Kunstmuseum in Stuttgart

Kaum ein Stuttgarter Bauprojekt wurde so viel diskutiert wie der Neubau für die städtische Kunstsammlung – nicht zuletzt wegen seiner prominenten Lage...

Kaum ein Stuttgarter Bauprojekt wurde so viel diskutiert wie der Neubau für die städtische Kunstsammlung – nicht zuletzt wegen seiner prominenten Lage...

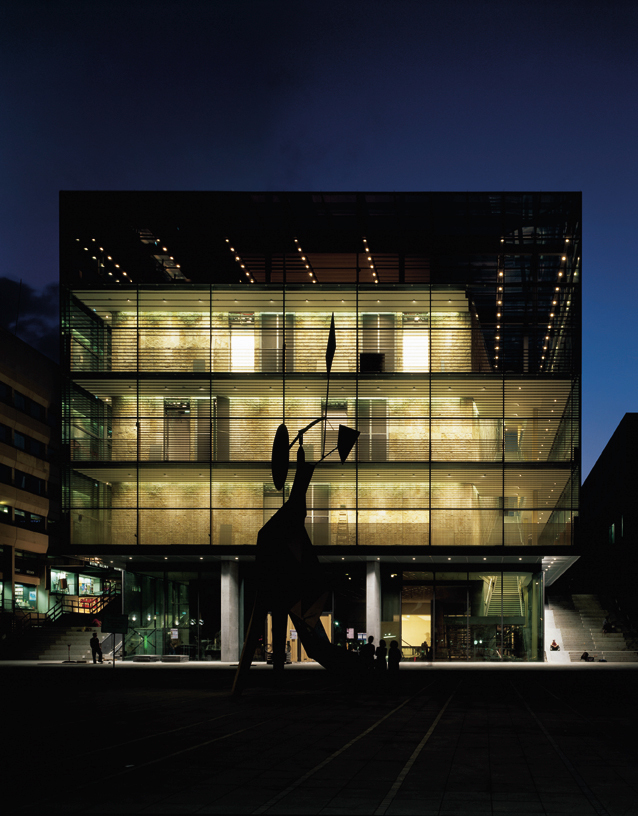

Kaum ein Stuttgarter Bauprojekt wurde so viel diskutiert wie der Neubau für die städtische Kunstsammlung – nicht zuletzt wegen seiner prominenten Lage mitten im Zentrum der Stadt: Im März 2002 musste der Kleine Schlossplatz – ein von Anfang an problematisches Verkehrsbauwerk der Nachkriegszeit – dem Museumsneubau weichen. Bis es soweit war, brauchte es jedoch zwei Jahrzehnte, drei Wettbewerbe und ein Gutachten. 1999 schließlich war der Entwurf der Berliner Architekten Hascher + Jehle als Sieger aus einem internationalen Wettbewerb hervorgegangen. Da der gesamte Schlossplatz von Bauwerken unterschiedlicher Epochen begrenzt ist, die ihre jeweils eigene Sprache sprechen, entschieden sie sich für einen architektonischen Solitär, der städtebaulich eindeutig in der Königstraße steht und mit seiner Umgebung ein Ensemble bildet. Bewusst springt der Neubau leicht aus der Bauflucht der Königstraße zurück. Dadurch entsteht ein Eingangsbereich vor dem Museum, der dem Ort Großzügigkeit verleiht und den Blick auf den Portikus des Königsbaus frei gibt.

Die minimalistische Glasfassade des 26 Meter hohen Kubus hat mit ihrer verdichteten Bedruckung im unteren Bereich etwas Abgehobenes, bis zu einem gewissen Grad auch Abweisendes, Kühles. Der Haupteingang und das große Foyer dagegen sollen einladen, ohne aufdringlich zu sein. Kasse, Espressobar, Museumsshop und Garderobe machen das mit schwarzen Basalt-Lava-Platten ausgelegte Foyer zum Dreh- und Angelpunkt des Hauses und zugleich zur Übergangszone. Eine große Stahltreppe verbindet die vier Geschosse des Kubus mit den beiden Hauptausstellungsebenen im Erd- und Untergeschoss. Die ersten beiden Ausstellungsebenen des Kubus sind über einen zentralen Raum, der sich durch beide Etagen zieht, miteinander verbunden. Der größte Ausstellungsraum des gesamten Museums befindet sich im 3.Obergeschoss. Die selbst öffnenden Glastüren erlauben in allen Stockwerken jederzeit ein Hinaustreten in die Kubusumgänge mit ihrem Panoramablick auf Stuttgarts Innenstadt und die umliegenden Hänge.

Für die Verkleidung des inneren Würfels wurden Krustenplatten in Solnhofer Jura-Kalkstein gewählt. Der warme Farbton, die prähistorischen Einschlüsse und die raue Oberfläche der Platten stehen in bewusstem Kontrast zur kühlen Glasfassade und zum silbrig-matten Glasbelag der Umgänge und des Haupttreppenhauses. Auf der Oberseite des Steinwürfels bietet ein rundum verglastes Restaurant ebenfalls einen Rundblick über die Stadt.

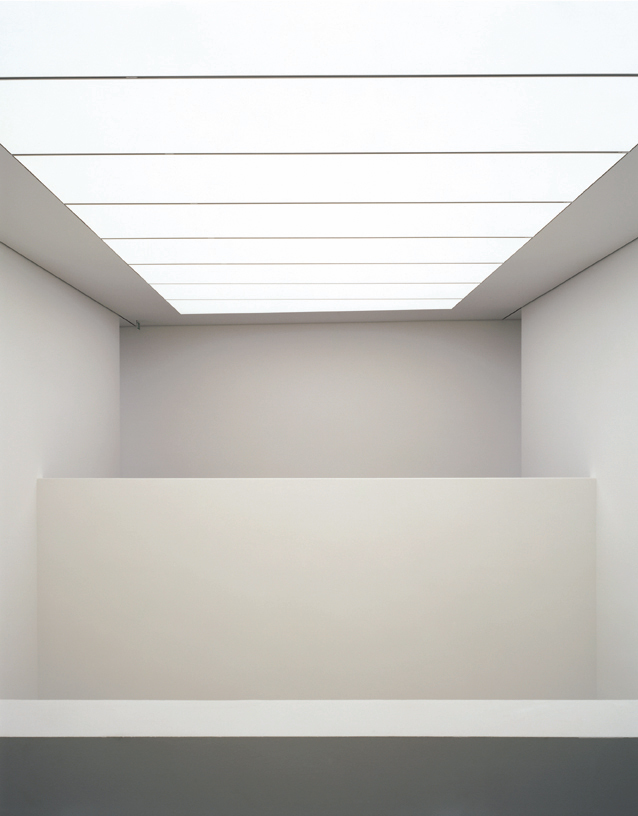

Für den Besucher überraschend mag die unerwartete Dimension der unter dem Kleinen Schlossplatz liegenden Ausstellungsfläche im Erdgeschoss sein, die man unmittelbar nach Passieren der so genannten Spange – eines quer liegenden Ausstellungs- und Veranstaltungsraums – erreicht. Entlang der durch ein Oberlicht natürlich belichteten 60 Meter langen Hauptachse gehen links verschiedene Ausstellungsräume ab, rechts öffnen sich große Durchbrüche zum Untergeschoss. Brücken schaffen den Übergang zu einer Reihe annähernd gleich großer, rechteckiger Räume.

Die Sichtbetonwände des Erdgeschosses lagern auf der darunter verlaufenden langen Wand im Untergeschoss. Sie und auch die ihr gegenüber liegende Wand bilden die Begrenzung zu den unmittelbar neben dem Museumsbau verlaufenden Tunnelröhren. Erst mit Betreten des Untergeschosses wird erkennbar, dass die 115 Meter lange und 14 Meter breite Fläche sich ihrerseits aus einer still gelegten Tunnelröhre ergeben hat. Von diesem Standort aus erklärt sich auch die Ausrichtung des gesamten Gebäudes: Der Verlauf des Tunnels bildet die Achse, nach der sich Erd- und Untergeschoss orientieren. Auch die um sechs Grad aus dem rechten Winkel abweichende, zum Königsbau parallel verlaufende Wand in allen Kubusetagen folgt dieser Vorgabe. Aus diesem Grund haben alle Räume im Untergeschoss maximal zwei rechte Winkel.

In nicht öffentlichen Bereichen hinter den Ausstellungsflächen im Erd- und Untergeschoss befinden sich Depots, Lager- und Packräume. Da für Sonderausstellungen Kunstwerke angeliefert und abgeholt werden müssen, wurde im Untergeschoss eine Anlieferungszone integriert, die aus dem Tunnel abzweigt. Im Museum selbst gibt es keine Verwaltungsräume oder Werkstätten. Dafür wurden Räume in einem benachbarten Geschäftshaus angemietet.

verknüpfte Zeitschriften

Architektur + Wettbewerbe 202 Museen und Galerien