Große Geste mit kleinem Budget: Das Filmkühllager in Laxenburg von Selfmademan Michael Embacher

Große Geste mit kleinem Budget: Das Filmkühllager in Laxenburg von Selfmademan Michael Embacher

Auf den letzten Metern der Fahrt zum neuen österreichischen Zentralfilmarchiv am Rande von Laxenburg kann es leicht passieren, dass der Besucher sich in ein Road Movie versetzt fühlt. Man verlässt die Landstraße an einer riesigen, senkrecht ins Feld gerammten Stahlplatte, die so schwarz und unbeschriftet in der Gegend herumsteht wie der rätselhafte Monolith in Stanley Kubricks 2001 - Odyssee im Weltraum, aber durch ihre seitlichen Perforationen verrät, dass wohl eher jemand an einen Filmstreifen gedacht hat. Der Wagen ist auf eine Schotterpiste geraten, die schnurgerade durch die Felder führt. Niederösterreich wird ein paar Herzschläge lang zu New Mexico, wo man auf einer „dirt road“ wie dieser eine Staubwolke aufwirbeln würde, die den Besuch schon von weitem ankündigt. Die Reise endet vor einem trutzigen, spätbarocken Hauskasten, ehemals Amtssitz des Laxenburger Parkförsters. Das Forstgut setzt an der Straße eine präzise Kante ins Nirgendwo, die der Neubau des Zentralfilmarchives aufnimmt und die Zufahrt noch ein Stück verlängert. Dann ist Sackgasse. Thelma und Louise bräuchten nur auf's Gaspedal zu treten und könnten in den Schlosspark durchbrechen, der hinter einem Wäldchen beginnt.

Die Laxenburger Niederlassung des Filmarchivs besteht seit 1971. Die Auslagerung in spärlich bebautes Gebiet war notwendig geworden, um für den großen Bestand hochgefährlicher Nitrofilme einen Aufbewahrungsort außerhalb der Stadt Wien zu finden. Das bis in die fünfziger Jahre verwendete Filmmaterial ist chemisch nahe mit Schießpulver verwandt und neigt bereits bei hochsommerlichen Temperaturen zur Selbstentzündung, die mit keinem Löschmittel gestoppt werden könnte. Der aus den Siebzigern stammende „Nitrobunker“ ist daher so konstruiert, dass bei einem Brand jeweils nur ein Segment der Außenhülle weggesprengt würde.

Wenn sie nicht vorher explodieren, dann zerfallen die Nitrofilme über die Jahrzehnte allmählich zu bräunlichem Staub. Das Filmarchiv sichert daher seine frühen Bestände durch Umkopieren auf heute übliches Filmmaterial. Doch auch das widersteht der Selbstzerstörung nur dann, wenn es optimal, bei konstanten vier Grad Celsius, gelagert wird. Weil dasselbe auch für alle anderen Filmmaterialien aus der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts gilt, wurden schon seit Jahren Pläne für einen Neubau gewälzt. Vorbild waren, man würde es nicht vermuten, die technisch aufgefeilten Lagerbedingungen bei der medienpolitisch höchst fragwürdigen KirchMedia in München.

Trotz eines minimalen Budgets von knapp 1,1 Millionen Euro konnte der Bau im Mai zur größten Zufriedenheit von Nikolaus Wostry, dem Chefrestaurator des Filmarchivs, fertig gestellt werden. Eine Reihe von Architekturbüros hatte abgewinkt und erklärt, dass für diesen Preis wohl nicht einmal eine simple Blechkiste zu haben wäre, ganz zu schweigen von einem Stück Architektur, wie es sich der Geschäftsführer Ernst Kieninger gewünscht hatte.

Es ist wohl ein Zufall, dass der Bau letztlich gar nicht von einem Architekten errichtet wurde, zeigt aber, dass mehr Wege zur Architektur führen, als mancher Architektenkammerfunktionär oder Ministerialbeamter sich vorstellen kann. Michael Embacher hat das Studium irgendwann entnervt aufgegeben, weil er längst als Ausstellungsgestalter im Wiener Museum für angewandte Kunst arbeitete und auch genügend Bauerfahrung sammeln konnte, um die Schubladenentwürfe an der Hochschule noch interessant zu finden. Er absolvierte dann die Baumeisterprüfung und legalisierte sich auf diesem Wege.

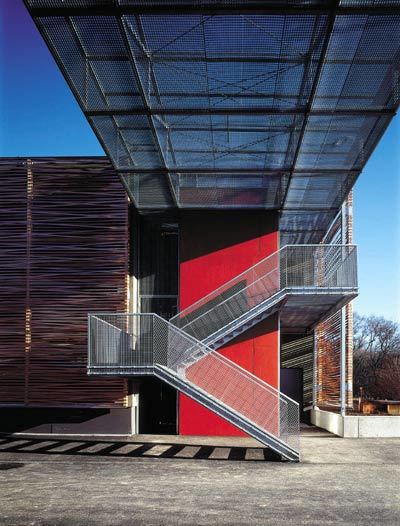

Sein Entwurf für das Kühllagerhaus ist von einer hemdsärmligen Pragmatik, die nur auf manchen Fotos so aussieht, als wäre es eine schmucke Designerkiste. Die schlichte Box aus Lecabeton mit Thermohaut wurde zusätzlich mit Kupferbändern in Filmstreifenbreite eingewickelt, die Schatten spenden und dem Bau von weitem das Aussehen einer recht leger aus Holzlatten zusammengenagelten Scheune geben. Wer unbedingt möchte, kann darin eine österreichische Antwort auf die akkurat mit Kupfer umwickelten Fassaden gewisser Schweizer Eisenbahnstellwerke sehen, aber auch da sind die Bilder trügerisch. Vor Ort zeigt sich der Bau sehr filigran, selbstbewusst und keine Spur epigonenhaft.

Das Innere besteht aus Rollregalen, die im unteren der zwei Geschosse um einen Tiefkühlraum herumgleiten, wo hoch empfindliches Negativmaterial gelagert wird. Alle technischen Geräte, wegen des intelligenten Energiekonzepts sind es erstaunlich wenige, wurden aufs Dach, Stiegen und Aufzug an die Außenseite der Box gepackt um mögliche Brandherde aus dem Lager fern zu halten.

Vielleicht hätte ein ambitionierter Jungarchitekt den Aufzugsturm nicht rot streichen lassen. Aber die emsigen Archivare haben es mehr als verdient, beim täglichen Hinauf und Hinab von einem vertikalen roten Teppich begleitet zu werden.