Nachlese: Das Literaturhaus in Graz von Riegler Riewe Architekten

Einen Bau zu entwerfen, der nicht nach ganz vorne, am besten gleich aufs Titelblatt einer Architekturzeitschrift drängt, ist selten geworden. Das auch noch im Bewusstsein zu tun, dass das Gebäude ausgerechnet im Graz des Kulturhauptstadtjahres 2003 fertig gestellt werden und einen der kulturellen Anlaufpunkte bilden sollte, erfüllt den Tatbestand der unterlassenen Stadtmarketingleistung und wird in Zukunft sicher unter Strafe gestellt werden. Zu den mildernden Umständen könnte lediglich angemerkt werden, dass die Architekten Florian Riegler und Roger Riewe ansonsten zu den bekannteren Vertretern der Grazer Architekturszene zählen und bereits einiges dafür getan haben, dass die Stadt wie kaum eine andere in Österreich mit zeitgenössischem Bauen in Verbindung gebracht wird.

Seit Graz 03 hat dieses Image noch eine andere Richtung bekommen. Visionär sollte sie sein, die Architektur im Festivaljahr und brachte mit Murinsel und Kunsthaus zwei unbedingt covertaugliche, aber in ihrer visionären Kraft bereits arg in die Jahre gekommene Gebilde hervor. Beide wären in den 1920ern eine Weltsensation und in den sechziger Jahren immer noch ordentliche Knaller gewesen, entstanden doch seinerzeit Entwürfe dieser Art ausschließlich auf dem Papier. Aber erst im 21. Jahrhundert waren Bautechnik und Verrücktheit so weit entwickelt, es dann auch wirklich zu versuchen, organisch fließende Formen in ganz und gar nicht bewegliche Gebäude zu verwandeln. Mit zweifelhaftem Erfolg, aber überwältigender Resonanz.

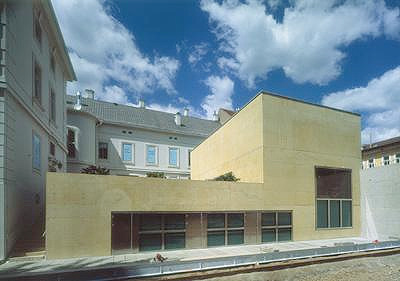

Dem Grazer Literaturhaus ist zwar als neugegründeter Institution viel Interesse entgegengebracht worden, aber die Architektur ist dabei kaum mehr als am Rande erwähnt worden. Sie sticht ja zunächst auch gar nicht ins Auge. Wäre da nicht ein über die Straße gespanntes Transparent, würde sich das ehemalige Stadtpalais des Baron Mayr von Melnhof durch nichts von seinen Nachbarn in der Grazer Elisabethstraße unterscheiden. Die Anlage ist ein Eckhaus und bildet, mit dem Haupthaus und einem Seitenflügel entlang der Seitenstraße, die Form eines „L“. Dieser Figur haben Riegler Riewe einen weiteren Flügel hinzugefügt, so dass sich nun ein „U“ ergibt, das sich zum rückwärtigen Garten öffnet. Der neue Baukörper besteht aus gelb lasiertem Beton, wodurch eine Oberfläche entsteht, die an die vielen leicht vergammelten Fassaden im pseudo-barocken „Schönbrunner Gelb“ erinnert, denen Graz an manchen Tagen seine südlichen Reize verdankt.

Die einzelnen Teile des Anbaus sind von den Architekten wie Bauklötzchen zusammengestellt worden. Der breite Sockel enthält den Veranstaltungssaal und trägt den Gastgarten. Das darauf abgestellte und an die Grundstücksgrenze gerückte schmalere Klötzchen beherbergt das Café und in der obersten Etage das Archiv des Literaturhauses. Eine Funktion pro Etage, das lässt sich an Klarheit nicht mehr überbieten.

Im Innenraum zeigen sich die Tücken der bauklötzchenhaften Entwurfsweise. Dort hat der Entwurf nach dem Wettbewerb die meisten Änderungen erfahren. Hier zeigt sich auch, wie das Haus „angenommen“ wurde, denn seine Einweihung liegt gut ein dreiviertel Jahr zurück.

Es würde zu weit führen, die vielen kleinen Veränderungen aufzuzählen, die sich gegenüber dem ursprünglichen Konzept auf Wunsch des Bauherren ergeben haben. Da wurden Treppen umgedreht, Räume zusammengefasst und die Cafénutzung zu Lasten der Eingangssituation in den Veranstaltungsraum erweitert. Das alles war wohl möglich, weil die Raumaufteilung im Inneren auf dem Grundriss genauso schematisch erscheint, wie die äußere, auf den ersten Blick so lapidare Betonhülle. Was es wohl nahe gelegt hat, die Räume herumzuschieben wie die Elemente einer Einbauküche. Niemand hätte gewagt, so mit dem Altbau zu verfahren. Dort, wo Ausstellungsflächen, eine Bibliothek und die Räume des Franz-Nabl-Instituts der Universität Graz untergebracht sind, herrscht ein hohes Maß an räumlicher Klarheit. Alles ist um ein imposantes Treppenhaus mit anschließender Empore herum organisiert. Diese Raumform setzt einen Fixpunkt und erzeugt die Aufteilung der jeweiligen Geschosse wie von selbst. Die raumverschlingende Großzügigkeit des feudalen Palais entfaltet eine Kraft, die sich auf den Anbau leider nicht übertragen hat, weil das von den Architekten fein austarierte Gleichgewicht kein Zentrum hatte, aus dem heraus sich alles andere zwanglos ergibt. So hat man beispielsweise die Glasflächen im Terrassenboden, die ein darunter liegendes Foyer belichten sollten, nachträglich mit Folie verklebt, weil der Vorraum mittlerweile dem Veranstaltungssaal zugeschlagen wurde, und dort soll es ja dunkel sein. Wären die Räume ausformulierter gewesen, hätte das nicht passieren können.

Noch ist nicht alles verloren. Ein Rückbau, das ist der Vorteil weicher Raumaufteilungen, wäre jederzeit möglich. Die Nutzung des Literaturhauses hat sich in den Monaten seit der Eröffnung ohnehin verändert. Autorenlesungen benötigen in der Regel keinen so großen Saal. Andererseits werden nun Künstlergarderoben gebraucht, weil sich das Programm wegen des oft höheren Zuspruchs in Richtung Musik und Kabarett erweitert hat. Und dem Koch des Café Orange sollte auch nicht länger zugemutet werden, die Speisen vom Alt- in den Anbau durch den Außenraum zu tragen, da eine Küche in den ursprünglichen Plänen für das Café nicht vorgesehen war. Die Struktur ist da, nur noch nicht so recht das Bewusstsein, welche Qualitäten darin verborgen sind. Es wäre Zeit für ein Update.