Das Weingut Manincor von Angonese, Köberl und Boday in Fotografien von Walter Niedermayr

Das Weingut Manincor von Angonese, Köberl und Boday in Fotografien von Walter Niedermayr

Als Nächstes, meint Walter Angonese, einer der drei, eigentlich vier Architekten, würde er gern eine Tiefgarage bauen. Er sagt es mit einem verschmitzten Lachen. Am großen Betonschlund des Weinguts Manincor hört sich das an, wie wenn jemand, der gerade von einer Amazonasexpedition zurückkehrt ist, nun behauptet, er möchte jetzt am liebsten an die Nordsee fahren.

Wahrscheinlich würde er wirklich gerne wieder in den Untergrund gehen, all die Fragen hinter sich zurücklassen, mit denen sich Architekten sonst abplagen. Entscheidungen zur Fassadengestaltung, zur Stellung der Baukörper, zum Ortsbezug - diese Themen, die nur in den wenigsten Fällen schlüssig aus einer spezifischen Bauaufgabe für einen speziellen Ort abgeleitet werden können und oft genug beim Blättern in aktuellen Architekturzeitschriften entschieden werden, spielen bei einem unterirdischen Bau einfach keine Rolle.

Als Baumaterial kam wegen der statischen Belastung nur Beton infrage. Das ist seit gut hundert Jahren ohnehin der Stoff, aus dem die Träume sind, aber nur in wenigen Fällen kann er in den hiesigen Breitegraden unverhüllt und ungedämmt verwendet werden. Es sei denn, der Bau ist eingegraben, steckt also in einer konstanten Klimazone, die seit jeher als Kühlquelle für die Weinlagerung angezapft wird.

Aber der Bau des Dreierteams aus Walter Angonese, Rainer Köberl und Silvia Boday ist mehr als nur ein Lager. Der Bauherr, Winzer, Ideengeber und in diesem Falle wohl wirklich vierte Architekt im Bunde, Michael Goëss-Enzenberg, wollte sämtliche Betriebsgebäude seines Weinguts unter die Erde verlegen, bis hin zum letzten Geräteschuppen.

Nicht weniger, aber auch nicht mehr. Es gibt keine Showelemente, um Bustouristen nach Kaltern in Südtirol zu locken. Manincor ist kein Loisium, wo die Stollen zur Multimedia-Geisterbahn zurechtgebogen wurden, und es hat kein Café, keinen Lehrpfad, nur einen kleinen Holzbau, ein Wachhaus an der Rampe zur Unterwelt, in dem die Weine verkauft werden. Hinein in den Berg gelangt man nur auf eigene Faust, oder wenn triftige Gründe vorliegen.

Zum Beispiel bei der Traubenernte. Da werden die Tröge auf der breiten Rampe hinuntergefahren, in einen Lastenaufzug verladen und gelangen so im Hügelinneren in den obersten von drei fast identischen, übereinander liegenden Räumen. Der Weg der Traube verläuft ab hier entsprechend der Schwerkraft. Zwischen den verschiedenen Gär- und Pressstationen auf Pumpen völlig zu verzichten und stattdessen das Ergebnis eines Arbeitsschritts einfach durch Löcher in der Decke auf die nächst- tiefere Ebene sprudeln zu lassen, mag leicht esoterisch erscheinen. Ob es den Weinen genützt hat, so sanft behandelt zu werden, sollen andere entscheiden.

Für das architektonische Konzept war damit das Maß fixiert, wie tief in die Erde hineingebaut werden musste. Wären die drei Stockwerke oberirdisch errichtet worden, wäre zwangsläufig ins Landschaftsbild eingegriffen worden. Nur im Untergrund war es möglich, sich ohne Rücksicht so viel Platz zu nehmen, wie eben notwendig ist.

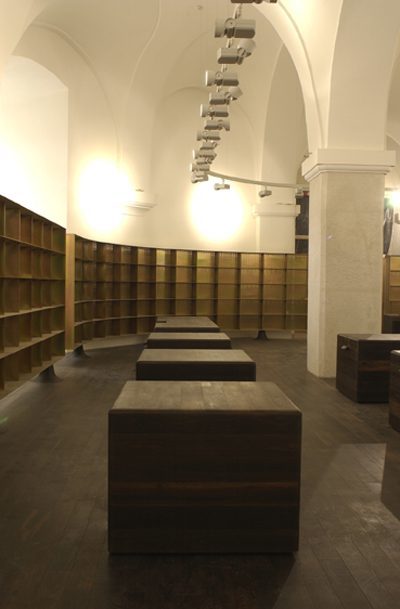

Um Raum im Hügel zu schaffen, wurde dieser zunächst in Teilen abgetragen, die Ränder der Grube wurden mit Spritzbeton gesichert und der eigentliche Bau als konventioneller Hochbau hineingesetzt. Dann erhielt das Ganze als Deckel eine Betonplatte mit so viel Erde darauf, dass wieder Weinreben angepflanzt werden konnten. Der geräumige Spalt zwischen den rauen Grubenwänden und dem fein verschalten Kerngehäuse dient als Klimaschacht. An einer Stelle taucht das Gebäude wieder auf, im Wurmfortsatz eines kleinen Pavillons für Degustationen. Er liegt am Ende einer Raumachse, die den Berg quer zur Hauptladerampe durchschneidet und die technischen Gär-, Press- und Lagerräume von der imposanten Eingangshalle trennt. Am einen Ende der Degustationspavillon, am anderen das historische Weingut, der Familiensitz der Goëss-Enzenbergs.

So viel Raumfülle entsteht nur bedingt als Abfallprodukt ausgetüftelter Produktionsanlagen. „Der Wein erzählt dir nicht wirklich, was du tun sollst“, meint Rainer Köberl, dessen M-Preis-Filialen auch nicht gehört haben, was Supermarktregale zu sagen haben.

Nichts an diesem Bau wirkt irgendwo abgelauscht, auch den Einflüsterungen der mächtigen Bauindustrie konnte widerstanden werden. Katalogdetails kommen nicht vor. Sämtliche Einbauten, sofern sie nicht dem Wein dienen, wurden aus angerostetem Stahl gefertigt. Um, wie Angonese sagt, Tradition und Patina gleich von Beginn hineinzuholen. Wenn es Vorbilder gibt, dann am ehesten bei Carlo Scarpa, dem Handwerksfetischisten aus Venedig, wo Angonese seine Studienzeit verbrachte.

Tradition und Neubeginn sind auch für Goëss-Enzenberg entscheidend. Manincor ist Jahrhunderte alt, aber erst seit knapp zehn Jahren wird aus den eigenen Trauben dort wieder ein eigener Wein hergestellt.