Eine grandiose Idee, die nicht zu einer Form finden will, aufgeblasen in ihren Ansprüchen – und nur scheinbar um Transparenz bemüht. Das neue Ratsgebäude in Brüssel: wie sich der Zustand der Union in ihren Repräsentationsbauten spiegelt.

Eine grandiose Idee, die nicht zu einer Form finden will, aufgeblasen in ihren Ansprüchen – und nur scheinbar um Transparenz bemüht. Das neue Ratsgebäude in Brüssel: wie sich der Zustand der Union in ihren Repräsentationsbauten spiegelt.

Wer amerikanischen Freunden die politische Struktur der EU erklären möchte, hat es schwer. Jeder Durchschnittsbürger der Vereinigten Staaten ist imstande, die wichtigsten Komponenten seines politischen Systems zunennen: Präsident, Kongress und Oberster Gerichtshof bilden ein Dreieck, das zumindest von akademisch gebildeten Amerikanern mit Exekutive, Legislative und Judikative identifiziert wird.

In Europa ist die Sache etwas komplexer. Die EU hat sieben Organe, von denen die Kommission als Exekutive, der Europäische Gerichtshof und der Rechnungshof als Kontrollorgane noch den Konzepten entsprechen, die wir auf nationaler Ebene kennen. Dem Europäischen Parlament als Legislative fehlt das Initiativrecht, also die Möglichkeit, selbst Gesetzesanträge einzubringen, ein Recht, das in der EU nur der Kommission zusteht. Diese kann allerdings vom Parlament, vom Europäischen Rat und seit Kurzem auch von Bürgerinitiativen dazuaufgefordert werden, eine Verordnung zu einem bestimmten Thema zu entwickeln. Zu den Organen der EU gehören weiters die Europäische Zentralbank sowie zwei praktisch namensgleiche Organe, der „Rat der Europäischen Union“ und der „Europäische Rat“. Ersterer ist der Ministerrat der Union, gewissermaßen deren Staatenkammer auf Ministerebene, Letzterer der Rat der Staats- und Regierungschefs, der für die allgemeinen politischen Zielvorstellungen und Prioritäten der EU zuständig ist. Dass es mit dem Europarat eine weitere Institution gibt, die mit diesen Räten und der Europäischen Union insgesamt gar nichts zu tun hat, trägt zur Verwirrung nur noch unwesentlich bei.

Die Entwicklung der EU in kleinen, vorsichtigen Schritten in ein immer kunstvoller austariertes Gebilde hat auch die Architektur ihrer Institutionen geprägt. Die Vereinigten Staaten fassten unmittelbar nach ihrer Gründung den Beschluss, eine neue Hauptstadt zu planen, und schon im Jahr 1800 konnte der zweite Präsident ins neuerrichtete Weiße Haus in Washington einziehen, in dessen Umfeld dann die weiteren staatlichen Gebäude in einem einheitlichen klassizistischen Stil errichtet wurden. In Europa gab es dagegen schon bei der Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl 1952 den ersten nicht aufgelösten Streit über die Ansiedlung ihrer Institutionen.

Während sich die anderen fünf Mitgliedsstaaten auf Brüssel als Sitz geeinigt hatten, torpedierte ausgerechnet Belgien selbst aus innenpolitischen Gründen diesen Vorschlag und bot die Provinzstadt Liège als Standort an. Schließlich erklärte sich das kleine Luxemburg bereit, provisorisch als Sitz der EGKS zu fungieren. Als Tagungsort für die Gemeinsame Versammlung, den Vorläufer des EU-Parlaments, entschied man sich für Straßburg, wo der Sitzungssaal des Europarats als übernationale Einrichtung mitgenutzt werden konnte. Die Verteilung der zentralen europäischen Institutionen auf mehrere Standorte war damit vorherbestimmt, obwohl sich Belgien spätestens seit den 1958 geschlossenen Verträgen von Rom darum bemühte, Brüssel zur Hauptstadt Europas zu machen und massiv in Infrastruktur und Gebäude für diesen Zweck investierte.

Wer heute nach Brüssel, ins Herz der Europäischen Union, reist, findet um den Platz Schuman ein Konglomerat von Bauten in enormer Dichte, zwischen denen kaum städtisches Leben aufkommt. Sein ältester Teil ist das zwischen 1963 und 1969 errichtete Berlaymont-Gebäude auf dem Gelände des alten Berlaymont-Klosters. Der Entwurf für das Berlaymont stammt von Lucien de Vestel und den Brüdern André und Jean Polak. Deren Vater, der Schweizer Architekt Michel Polak, hatte in den Zwanzigerjahren des 20. Jahrhunderts auf dem Grundstück schräg gegenüber das Palais Résidence entworfen. Es war das erste großvolumige Gebäude im Quartier Léopold, einer Stadterweiterung Brüssels aus dem frühen 19. Jahrhundert, in die ab 1838 das Bürgertum gezogen war. Nach dem Ersten Weltkrieg begann das Viertel zu verfallen und seine Bewohner an die Außenbezirke zu verlieren. Das Palais Résidence, zwischen 1922 und 1927 im Stil des Art déco errichtet, sollte diesen Trend aufhalten. Es war ein luxuriöser Wohnbau mit bis zu zwölf Geschoßen, in dem auch Restaurants, ein Schwimmbad und ein Theater untergebracht waren. Ein Motiv für seine Errichtung war der Mangel an Dienstboten nach dem Ersten Weltkrieg, dem hier nach dem Muster des Grand Hotels durch gemeinsames Personal begegnet werden konnte. Alte Fotos zeigen das Palais als einsamen Koloss aus dem Gewebe der Bürgerhäuser des 19. Jahrhunderts ragen.

Mit dem Berlaymont war der Startschussfür die weitere Entwicklung des Quartier Léopold gefallen. Hier entstand nach 1960 eine Spielwiese für Investoren, vor allem aus Großbritannien, die im seinerzeit größten Bürohausboom Europas beinahe unreglementiert Gebäude errichten und lukrativ an die EU-Behörden vermieten konnten. Der Spekulation dieser Jahre zwischen 1960 und 1980 verdankt die Stadtplanung den Begriff der„Brusselization“ als Ausdruck für eine rücksichtslose Stadtentwicklung, die für hohe Dichten und hohe Renditen eine ebenso massive stadträumliche Verarmung in Kauf nimmt. Ohne das Palais Résidence, das heute vollkommen in der Masse der es umgebenden Bauten aufgeht, hätte diese Entwicklung aber nicht so problemlos in Gang gesetzt werden können. Das Palais gab die Dimension vor, die von den nachfolgenden Planern nur aufgenommen werden musste.

Alle Versuche, in Brüssel einen dezentralen Standort mit mehr Entwicklungsmöglichkeiten für die europäischen Institutionen zu finden, wurden in einem bizarren Wettstreit zwischen den EU-Gründerländern durch Frankreich und Luxemburg blockiert, die befürchteten, ihre inzwischen eingelebten Institutionen wieder nach Brüssel abgeben zu müssen. Umgekehrt versuchte Brüssel, das Europäische Parlament zurückzuholen, dessen Auslagerung nach Straßburg neben organisatorischen Problemen auch enorme Kosten verursacht, nach der jüngsten Schätzung aus dem Jahr 2013 rund 200 Millionen Euro pro Jahr. Da Straßburg als Hauptsitz des EU-Parlaments in Verträgen festgeschrieben ist, die nur einstimmig geändert werden können, musste die Errichtung eines neuen Parlamentsgebäudes in Brüssel gewissermaßen im Geheimen stattfinden, was bei einer Bauführung im Ausmaß von mehreren hunderttausend Quadratmetern Fläche nicht einfach ist.

Der Trick, mit dem dies gelang, war die Planung eines Kongresszentrums in zufällig denselben Ausmaßen, wie sie das EU-Parlament benötigte, durch eine private Errichtungsgesellschaft, die den fertigen Plan für einen zweiten Standort direkt mit dem Parlament verhandelte. Der Standort dieses als „Espace Léopold“ bezeichneten Bauwerks liegt prominent am Rande des Quartier Léopold, 15 Minuten Fußweg vom Berlaymont-Gebäude entfernt. Sein Spitzname, „Caprice des Dieux“, bezieht sich auf einen Käse gleichen Namens, dessen Schachtel eine ähnlich längliche, an beiden Seiten abgerundete Form aufweist wie das Parlamentsgebäude. Als Laune der Götter kann man das Ensemble aber auch insofern bezeichnen, als sein eigentlicher architektonischer Urheber nicht wirklich zu fassen ist. Offiziell wird eine Planungsgruppe mit dem Namen Atelier Espace Léopold, hinter der sich ein Konglomerat belgischer Großbüros verbirgt, als Planverfasser angeführt. Der eigentliche Entwurf, mit dem ein sehr beschränkt ausgeschriebener Wettbewerb für das Gebäude 1988 gewonnen wurde, stammt jedoch vom damals gerade 26-jährigen Michel Boucquillon, der im selben Jahr sein Architekturstudium abgeschlossen hatte.

Es ist kein Wunder, dass man von diesem Architekten nie wieder etwas gehört hat: In der Hochblüte der architektonischen Postmoderne ausgebildet, entwarf Boucquillon eine symmetrische Anlage, deren Fassade mit Säulenmotiven aus Naturstein verziert ist. Zwischen diesen Motiven findet sich eine kleinteilig gerasterte, verspiegelte Glasfassade. Eine einfältigere Pappendeckelarchitektur ohne Tiefe wird man nur bei wenigen Repräsentationsbauten in Europa finden. Der Mitteltrakt der Anlage wird von einer gläsernen Halbtonne betont, die im Wesentlichen Dekor ist, während Zugänge und innere Erschließung labyrinthisch und für den normalen Besucher so gut wie undurchschaubar sind.

Die erste Kostenschätzung für das Gebäude lag bei zwei Milliarden Euro, die nach einer Prüfung durch externe Berater auf eine Milliarde halbiert wurde. In der Ausführung stiegen die Kosten wieder auf 1,2 Milliarden. Die Differenzen zwischen diesen Beträgen geben eine Ahnung vom Ausmaß der Korruption, die hier im Spiel war. Wie viel Geld in der labyrinthischen Konstruktion sowohl des Baus als auch der Errichtungsgesellschaften versickert ist, wird sich wohl nie mehr klären lassen.

Heute finden hier im Schnitt sechs Sitzungen des EU-Parlaments pro Jahr sowie die Ausschuss- und Fraktionssitzungen statt. Zwölf weitere Sitzungen des Plenums erfolgen im 400 Kilometer entfernten Straßburg, wo seit 1999 ein weiterer, für 470 Millionen Euro errichteter Parlamentsneubau zur Verfügung steht. Dieser Aufwand mag auf den ersten Blick überraschen, bestand doch der Grund, sich mit dem Parlament überhaupt in Straßburg niederzulassen, in der Möglichkeit, sich hier kostengünstig mit dem Europarat ein Versammlungsgebäude zu teilen. Das Provisorium aus den Fünfzigerjahren war 1977 durch einen Neubau auf dem unmittelbar angrenzenden Grundstück abgelöst worden, der nach wie vor gemeinsam mit dem Europarat genutzt wurde. Neben dem aufwendigen Brüsseler „Caprice des Dieux“ hätte dieses Parlament aber allzu bescheiden gewirkt und zu Diskussionen geführt, ob nicht doch ein einziger Standort in Brüssel ausreichend wäre.

Der Architekturwettbewerb für einen eigenen Neubau in Straßburg fand auf französisches Betreiben 1991 statt, also gleichzeitig mit dem Baubeginn für sein Brüsseler Pendant. Das nach Entwürfen des Pariser Büros Architecture Studio in einer Flussschleife errichtete Gebäude kombiniert die Metaphern von Raumschiff und Turmbau zu Babel zu einer einprägsamen Figur. Der Plenarsaal befindet sich im Raumschiff, einem flächigen Bauteil mit einer zum Fluss hin orientierten Glasfassade, die meisten Büros liegen in einem 60 Meter hohen runden Turm mit kreisrundem Innenhof, dessen obere Geschoße absichtlich nur zum Teil ausgebaut sind. Große Betonrahmen sollen die Idee vermitteln, dass dieses Haus, wie die Europäische Union selbst, noch lange nicht zu Ende gebaut ist.

Von den erwähnten Gebäuden hat bisher nur das Berlaymont in Brüssel eine ikonische Eigenständigkeit erreicht. Immerhin findet sich das Gebäude inzwischen im Logo der Europäischen Kommission, wenn auch nur als schattenhafte Andeutung seiner Geschoßteilung und charakteristischen Kurven. Als Ikone der europäischen Integration taugt dieses Gebäude aber kaum, steht doch die Kommission eher für die trockene bürokratische Seite der EU. Wenn sich die politische Idee Europas irgendwo widerspiegelt, dann wohl im Sitz ihrer strategischen Organe, im Gebäude des Rats der Europäischen Union und des Europäischen Rats. Seit 1995 logieren diese in einem gigantischen Labyrinth, dem Justus-Lipsius-Gebäude mit 214.000 Quadratmetern Bürofläche und 24 Kilometer langen Korridoren, am Place Schuman direkt gegenüber dem Berlaymont-Gebäude gelegen. Die vorgeblendeten, gebäudehohen Natursteinrahmenzeugen von einem unbeholfenen Versuch, diesem gesichtslosen Bau doch Charakter zu verleihen. Nach einem hartnäckigen Gerücht bilden diese Rahmen symbolisch Europa ab, indem sie dessen ersten Buchstaben um 90 Grad kippen, woraus sich die drei monumentalen, mit einem Quergebälk verbundenen Säulen erklären, die an jeder Front zu finden sind.

Die Idee, ein Gebäude zu errichten, das endlich das Herz der europäischen Bürger erreicht, erhielt Auftrieb im Jahr 2004. Die europäischen Staatschefs hatten in Rom gerade den Entwurf jener Unionsverfassung unterzeichnet, die im Jahr darauf an den Referenden in Frankreich und den Niederlanden scheiterte. In der kurzen Phase der EU-Euphorie, die diesen Niederlagen voranging und in die auch der Wettbewerb für die Europäische Zentralbank in Frankfurt fiel, bot der belgische Staat der Union einen neuen Standort für den Sitz der beiden Räte an – jenes Gebäude, mit dem die großvolumige Entwicklung des Quartier Léopold begonnen hatte: das Palais Résidence, das für diesen Zweck adaptiert und erweitert werden sollte. Mit der Namenswahl wurde klargestellt, dass hier das Zentralgebäude der Union entstehen sollte. Kein verdienter Parlamentarier und keine Figur der europäischen Geistesgeschichte standen diesmal Pate, sondern die Sache selbst: „Europa“.

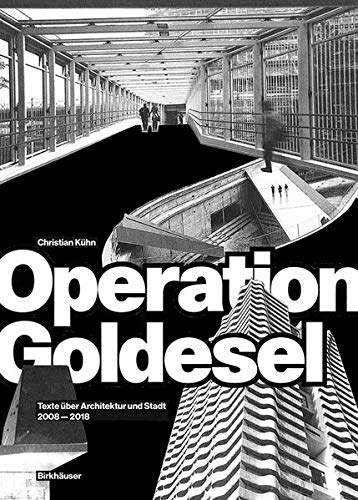

Den dreistufigen Wettbewerb, dessenJury von belgischen Beamten dominiert war, gewann ein belgisch geführtes Konsortium: Philippe Samyn und Partner gemeinsam mit dem italienischen Büro Studio Valle und Buro Happold aus Großbritannien. Der Entwurf interpretiert die Aufgabe mit erstaunlicher Naivität: Was tun mit den geforderten Sälen für Ratssitzungen, Bankette und Pressekonferenzen? Am besten wie am Spieß übereinanderstapeln. In welcher Form? Warumnicht als gigantische Vase mit einer Glashülle, hinter der die Erschließung der Säle verläuft. Wie kommt das Publikum zur Vase? Am besten übereine verglaste Halle, die als Foyer den Block schließt und die Vase zu einem kostbaren Gegenstand macht, wie ein Fabergé-Ei in einer beleuchteten Vitrine. Hat das schon Symbolkraft genug? Nein, das vereinte Europa braucht einen ökologischen Touch, also kommen Solarzellen auf das weit auskragende Dach, und das Foyer erhält eine Fassade, in der alte Eichenfenster aus allen europäischen Ländern recycelt werden.

Ein Klischee reiht sich in diesem Konzept ans andere, Kitsch paart sich mit extremem Pragmatismus: Für die dunkle Farbe, in der die Stahlkonstruktion der Fassade gestrichen ist, gibt Samyn einen Grund an, der so pragmatisch ist, dass er ins Surreale kippt:Man habe – um die Reinigungskosten niedrig zu halten – den Staub der angrenzenden Rue de Loi analysiert und eine Farbe gewählt, auf der dieser nicht auffalle.

Surreal mutet auch die Geometrie der Vase an. Sie ist im Grundriss nicht kreisrund, sondern oval, wodurch sie zwar in der frontalen Ansicht schlank wirkt, von der Seite gesehen aber einen beachtlichen Schmerbauch entwickelt. Ihre weiße Streifenbedruckung hat einen psychedelischen Effekt, der sich in der Bemalung aller Decken, Türen und Liftschächte mit flirrenden Farbflächen in Pastelltönen nach einem Konzept des Künstlers Georges Meurant fortsetzt.

Gemessen an den üblichen Kriterien der Architekturkritik ist dieses Gebäude architektonisch und städtebaulich zweifellos gescheitert: städtebaulich, weil es die spezielle Situation, die das Palais Résidence an dieser Stelle mit seiner Schrägstellung zur Achse der Rue de Loi eingenommen hat, auslöscht. Das neue Europa-Gebäude ist ein weiterer großer Block unter den vielen, die wie Metastasen an der Rue de Loi gewachsen sind. Architektonisch ist diese große, gequetschte Vase in ihrem Käfig nicht mehr als ein millionenschwerer Scherz.

Die Versuchung ist groß, dieses Haus als Gradmesser für den aktuellen Status der Europäischen Union zu betrachten: eine grandiose Idee, die nicht zu einer Form finden will, aufgeblasen in ihren Ansprüchen, scheinbar um Transparenz bemüht, während die wichtigen Entscheidungen dann doch in einem geheimnisumwitterten Raum fallen, aus dem sich die Bürger ausgeschlossen fühlen.

Man sollte dieser Versuchung widerstehen und diesem unsäglichen Bauwerk gegenüber ein vorläufiges, suspendiertes Verhalten pflegen. Es taugt immerhin dazu, der europäischen Öffentlichkeit einen sanft leuchtenden Hintergrund für Fernsehberichte aus Brüssel zu liefern. Mit der Namensgebung als „Haus Europa“ haben die Verantwortlichen schon einen ersten Schritt dafür getan, es zum Verschwinden zu bringen: Keine Suchmaschine ist imstande, es nach diesen Begriffen zu finden. Als Symbol von Hybris, Naivität und Korruption verstanden, könnte es zumindest kathartische Wirkung entfalten. Das wirkliche Herz Europas wird man eines Tages an einem anderen Ort errichten müssen.

Spectrum, Sa., 2017.02.25