Von der Rolltreppe über das Kunstmuseum zum Mini-Appartement: In Japan gibt es zu allem ein Protokoll für die Benützung. Unglück wird so vermieden und das Leben komfortabler. Ein Sinn fürs Soziale und Schöne wie Praktische spielt dabei eine wichtige Rolle.

Von der Rolltreppe über das Kunstmuseum zum Mini-Appartement: In Japan gibt es zu allem ein Protokoll für die Benützung. Unglück wird so vermieden und das Leben komfortabler. Ein Sinn fürs Soziale und Schöne wie Praktische spielt dabei eine wichtige Rolle.

Nach einer Reihe ernsthafter Unfälle auf Tokioter Rolltreppen beschloss Japans Regierung, die bewährte Praxis des links Stehens und rechts Gehens zu unterbinden. Erstaunlicherweise fanden aber die obrigkeitlichen Bemühungen trotz Rolltreppenverordnung» keinen Widerhall; die Tokioter blieben beim Gewohnten, sodass man als Westler staunt, wie schlafwandlerisch reibungslos und schnell man vorwärtskommt. Das hat nicht zuletzt zu tun mit einer Kulisse aus akustischen Warnsignalen, Lautsprechermelodien und höflich ermahnenden Computerstimmen: «Vorsicht. Dies ist eine Rolltreppe. Achten Sie beim Ein- und Austritt bitte auf Ihre Schritte.»

Das japanische Leben ist durchdrungen von Anweisungen, Regeln und Protokollen. Hinter allen stehen fernöstliche Ideale von Harmonie und Vermeidung von Unglück, Misslingen und Gesichtsverlust. Nicht von ungefähr begleiten perfekte Dienstleistungen und grosser Komfort den Alltag.

Die Schuhe ausziehen!

Japanische Architektur – zumal traditionelle – ist wie die japanische Sprache geprägt durch funktionale Unbestimmtheit und zugleich Regeln, die Umgang und Nutzung je nach Situation festlegen. Das feudalistische japanische Haus, ob Palast oder Stadt- und Bauernhaus, bietet in seinen Wohnbereichen Räume, die nur durch eine variierende Anzahl Tatami-Reisstrohmatten und Schiebetüren unterschieden sind. In dieses «Raumkontinuum» eingeschrieben wird je nach Anlass eine soziale Ordnung, die den Menschen präzise Plätze und Wege zuweist, abhängig von Verwandtschaft, Alter und sozialer Stellung.[1]

Dass diese Charakterisierung der japanischen Räumlichkeit durch den Architekten und Anthropologen Philippe Bonnin auch in modernen Verhältnissen noch Geltung hat, zeigen nicht nur Umgangs- und Verhaltensformen in einem von ihm beschriebenen Familienhaushalt, sondern beispielhaft auch aktuelle Bauten, etwa der beiden Architekten Kazuyo Sejima und Ryue Nishizawa. Viele der Bauten ihres gemeinsamen Büros Sanaa sind von einer flachen Hierarchie der Räume bestimmt; im Grundriss sehen sie grafischen Mustern oder Felddiagrammen ähnlich, die durch Rhythmen und Repetition gleicher Elemente stark räumlich wirken. Die funktionalen Zuschreibungen wirken zufällig, auch wenn diese an gewisse, oft in Wettbewerben festgelegte Programme gebunden sind.

Als ich einige der äusserst fotogenen Bauten im Frühling 2017 besuchte, wirkten sie im Gebrauch seltsam entrückt und einer Vereinnahmung durch die Benutzer unzugänglich. Der Vorrang der räumlichen Wirkung über das Programm geht so weit, dass Kazuyo Sejima und Ryue Nishizawa in ihren Entwürfen Räume vorschlagen, die – so hat man den Eindruck – mehr das Konzept unterstützen als die tatsächlichen Bedürfnisse und Praktiken der Besteller. Unter dem Dach des 2006 fertiggestellten Fährterminals auf der für ihre Kunsträume bekannten Insel Naoshima etwa gibt es; man würde vermuten alleine aus kompositorischen Gründen – einen grossen, verglasten Raum, der in den Plänen als Event Hall ausgewiesen ist. Neben der Wartespur für Autos und Lastwagen scheint er für die japanische Befindlichkeit zu sehr einsehbar und darum wenig genutzt. Mobiliar und Präsentationstechnik warten geduldig auf den Staub kommender Jahre.

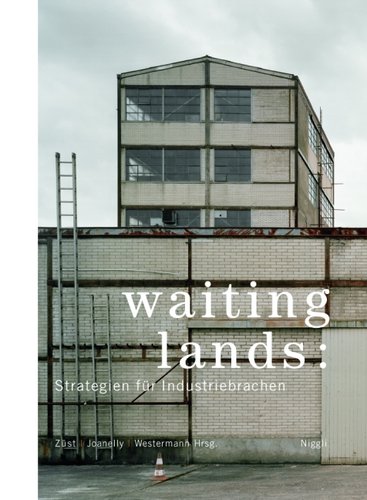

Tatsumi Apartment House in Tokyo Architektur: Hiroyuki Ito architects.

Das Protokoll für die Leere

Zwei Inseln in der japanischen Seto-Inland-See weiter, auf Teshima, hat Ryue Nishizawa mit seinem eigenen Büro ein Kunstmuseum realisiert. Hoch über der Küste liegen in einer sanften Mulde zwei flache Betonschalen, die ebenso selbst als Kunst gelten können wie die Wasser-Installation von Rei Naito, die die Grössere von ihnen birgt. Umgebende Reisterrassen, ein Wäldchen, die Strasse zum Dorf Karato, ein Spazierweg und die beiden Gebäude bilden zusammen mit dem Exponat ein Gesamtkunstwerk, das auch das Protokoll seiner Benutzung miteinschliesst. Bevor man den Raum unter der grösseren Kuppel betreten darf, hat man auf dem Spazierweg das kleine Wäldchen durchquert und sich vor der Pforte freundlich von einem Museumsdiener über die Nutzungsregeln instruieren lassen: Bitte ziehen Sie die Schuhe aus, reden Sie nicht, «treten Sie nicht auf die Wassertropfen», nicht fotografieren. Nachdem man sich seiner Schuhe entledigt und diese unter einer dafür entworfenen Betonbank deponiert hat – und nachdem man sich als unachtsamer Westler dann doch nasse Füsse geholt hat;, wird man Zeuge einer Art «Wunder des Lebens» (das hier zu beschreiben unmöglich ist). Das an die Regeln der Feudalzeit erinnernde Protokoll des genau vorgegebenen Spazierens und der Tabus steht in einem maximalen Gegensatz zur unter der Betonschale inszenierten Leere und dem Nicht-Geschehen, das aufmerksames Staunen auslöst.

Allerdings sind es in Japan nicht nur die «Bedienvorschriften», die den Gebrauch der Umwelt bestimmen. In starkem Kontrast zur funktionalen Unterbestimmtheit der traditionellen Architektur und der Bauten von Sanaa sind es oft kleine Details, die das Leben komfortabler machen: In den meisten Eisenbahnen etwa sind die unteren Abschlüsse der Fenster als Tablare geformt, dort können ein Getränk und ein Arm abgestellt werden. Oder in den Herrentoiletten in den Bahnhöfen ist neben jedem Urinal ein kleiner Henkel angebracht, um den Schirm aufzuhängen.

Die pragmatische wie liebevolle Art der situativen Einrichtung der Umwelt ist eigentlich häuslichen Ursprungs. Die japanische Sprache und die sozialen Regeln trennen den Bereich von Haus und Familie rigoros von dem, was ausserhalb geschieht. In der sprachlichen Gegenüberstellung von Uchi und Soto für das Innen und das Aussen gilt die ästhetisch-praktische Hinwendung entsprechend dem Nahen, Eigenen und Intimen, das gepflegt und eingerichtet wird.[2] Das entsprechende Wort shitsurai kann mit (an-)ordnen, einrichten, schmücken übersetzt werden, im Sinne einer präzisen und spezifischen Anpassung.[3]

Der Ausstellungsraum im Teshima Art Museum in Teshima birgt sprichwörtlich die Leere; Wassertropfen kullern über den Boden, rufen eine Art Wunder des Lebens hervor.

Jede Raumnische nutzen

Ein architektonisches Beispiel gibt der 2016 fertiggestellte «Bleistift»-Wohnturm von Hiroyuki Ito. Das Gebäude besetzt ein nur briefmarkengrosses Grundstück in Matsuya, Tokio, eine dort nicht unübliche Situation. Über einem doppelgeschossigen Laden stapeln sich acht Zweizimmer-Appartements. Ganz in der japanischen Tradition bewohnt man einen Raum, der in einzelne Zonen unterteilt ist. Das Besondere an dem Haus sind zwei Eigenschaften, die sich aus der Statik ergeben. Die erdbebensichere Betonstruktur ist äusserst massiv ausgebildet, sodass sich zwischen den Stützen eigentliche Nischen ergeben. Da die Decken aus Gründen der Biegesteifigkeit von ebenso massigen Unterzügen getragen werden, können sie mitten im Grundriss in der Höhe springen. Ergebnis ist jeweils eine Raumzelle, die verschieden hohe und verschieden tiefe Bereiche hat.

Bei einer durchschnittlichen Grösse der Appartements von 35 Quadratmetern bleibt nicht viel Platz. Diese in Tokio allgegenwärtige Raumknappheit hat Hiroyuki Ito mit der geschickten Ausnutzung der aus der Tragstruktur hervorgehenden Nischen und Deckensprünge kompensiert: Hier etwa kann ein Bett untergebracht werden, dort lässt es sich an einem fest montierten Brett essen oder arbeiten. Weil Stützen und Unterzüge mit zunehmender Gebäudehöhe kleiner dimensioniert sind, wird der gewonnene Raum in den oberen Appartements als Einbauschrank oder zusätzliche Ablage genutzt.

Die Apparate segnen

Genauso wie es in der japanischen Kultur keinen eigentlichen «Raum» im westlichen Sinn gibt,[4] kann man im Bezug zur dortigen Architektur auch nicht von «Funktionsbezügen» sprechen – zu unspezifisch, zu veränderlich sind hier die Voraussetzungen des Sozialen. Die Auseinandersetzung mit dem japanischen Zugriff auf die Welt kann für uns Westler aber unter einem anderen Blickwinkel von Interesse sein. Sowohl aus der «Leere» von Kazuyo Sejima und Ryue Nishizawas Bauten als auch aus den Gebrauchsangeboten von Idos Appartements spricht eine Zuwendung zum Dinghaften, zu den Gegenständen, die im Bereich der ästhetischen Erfahrung und praktischen Nutzung eine entscheidende Rolle einnehmen. «Raum» ist das Intervall (Ma) zwischen den Dingen, «Gebrauch» die Art, wie die Welt eingerichtet wird. Um es im westlichen Sinn zu sagen: Architektur dient, und das gilt für alle hier erwähnten Beispiele, als eine Art «Apparatur», mit der man eine individuelle oder soziale Betätigung verrichten kann. Dieser im tieferen Sinn zweckdienliche Grundton scheint aller japanischen Architektur unterlegt zu sein. Aus diesem Grund kommt die westliche Bedeutung des Wortes «Apparat» dem japanischen Sinn sicher nahe: es bedeutet Zurüstung, Gerätschaft, auch verbunden mit Ausrüstung und Schmuck.[5]

Der zweckbestimmte Gebrauch von Gegenständen und Architektur gilt in Japan sogar für den Bereich der Religion und somit der Tempel und Schreine. Als Westler erlebt man diese als Apparate, die das Kommunizieren mit einer anderen Welt ermöglichen. Es ist in Japan darum nicht selten, dass Gegenstände in einem religiösen Ritual gesegnet werden. Dabei spielt es nur in Bezug auf ihre Art eine Rolle, ob von einem shinto- oder von einem buddhistischen Priester.[6] Hauptsache ist, dass eine Handtasche, eine Rolltreppe oder ein Haus während der Zeit, in der man sie nutzen wird, zuverlässig ihren Dienst erweisen.

Anmerkungen:

[01] Philippe Bonnin, Nommer/habiter. Langue japonaise et désignation spatiale de la personne, in: Communications 1–2002, S. 245-265.

[02] Philippe Bonnin, Nishida Masatsugu, Inaga Shigemi, Vocabulaire de la spatialité japonaise, Paris 2014, S. 517: Uchi/Soto, le dedans/le dehors.

[03] Wie Anm. 2, S. 441: Shitsurai, l’installation.

[04] Vgl. Mitsuo Inoue, Space in Japanese Architecture, New York/Tokyo 1985 und David Stewart, The Making of a Modern Japanese Architecture, Tokyo / New York 1987 sowie auch viele andere Publikationen. Anstelle von «Raum» liesse sich allenfalls «Räumlichkeit » setzen. Vgl. Anm. 2.

[05] Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, Berlin 2002: Apparat: Zurüstung, Gerätschaft, aus l. apparare: ausrüsten, beschaffen zu l. parare, fertig machen, einrichten und l. ad, hin zu. Rüsten: wg. hrust-ija: ausrüsten, schmücken.

[06] z.B. Handtaschen im buddhistischen, Autos im shintoistischen Ritual.

werk, bauen + wohnen, So., 2017.11.05

verknüpfte Zeitschriftenwerk, bauen + wohnen 2017-11 Im Gebrauch

![]()