Langsam. Unentbehrlich.

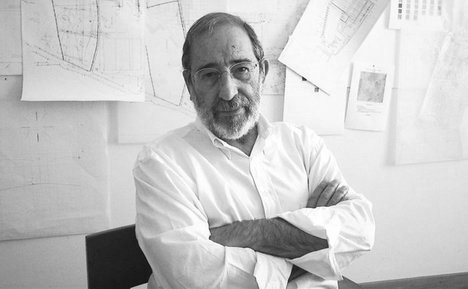

Am Dienstag feierte der portugiesische Architekt und Pritzker-Preisträger Álvaro Siza Vieira seinen 80. Geburtstag. Wir gratulierten ihm mit ein paar Fragen.

Am Dienstag feierte der portugiesische Architekt und Pritzker-Preisträger Álvaro Siza Vieira seinen 80. Geburtstag. Wir gratulierten ihm mit ein paar Fragen.

STANDARD: Sie haben fast immer eine Zigarette in der Hand.

Álvaro Siza Siza: Ja, ich rauche viel, und ich bin süchtig nach dieser Zigarette. Ich halt's nicht lang ohne aus.

STANDARD: Haben Sie eine Lieblingsmarke?

Siza: Camel. Ich mag das Harte, das Wilde.

STANDARD: Machen Sie sich keine Sorgen um Ihre Gesundheit?

Siza: Machen Sie Witze? Ich bin 80, und überall tut's weh. Aber was hat das mit dem Rauchen zu tun? Ich rauche schon seit meinem 18. Lebensjahr. Damals hat kein Mensch über Tabak geredet. Das war normal. Heute macht man sogar schon Interviews zu diesem Thema. Außerdem: Nicht jeder Zug ist ein Lungenzug!

STANDARD: Letzten Dienstag haben Sie Ihren 80. Geburtstag gefeiert. Was haben Sie sich gewünscht?

Siza: Ich habe mit gewünscht weiterzuleben, weiterzuarbeiten und weiterzurauchen.

Standard: Inwiefern hat sich das Leben als Architekt verändert?

Siza: Architekt zu sein hat sich, seitdem ich berufstätig bin, sehr verändert. Aber nicht nur in Portugal, sondern überall auf der Welt. Der größte Einschnitt ist der Computer. Ohne Computer kann man heutzutage kaum noch arbeiten, geschweige denn ein Büro leiten. Aber ich verstehe den Wandel. Es gibt viele Vorteile. Man ist effizienter.

STANDARD: Arbeiten Sie selbst auch am Computer?

Siza: Ich kann Mails verschicken.

STANDARD: Sie zeichnen also noch mit der Hand?

Siza: Das Zeichnen mit der menschlichen Hand ist durch nichts zu ersetzen. Ich verstehe nicht, wie man am Computer ein Haus entwerfen kann. Planen und detaillieren vielleicht. Aber entwerfen? Unmöglich! Das Tragische ist nämlich, dass man am Computer von Anfang an millimetergenau arbeiten muss. Mir fehlt die Ungenauigkeit. Bei mir geht das sogar so weit, dass ich früher den Entwurf oft erst auf der Baustelle abgeschlossen habe. Das geht heute nicht mehr.

STANDARD: Fehlt Ihnen diese Freiheit?

Siza: Ein bisschen. Irgendwie war das Entwerfen früher lustiger.

STANDARD: Wie viele Projekte haben Sie bisher entworfen?

Siza: Ich habe schon befürchtet, dass Sie so etwas fragen werden. Ich habe extra nachzählen lassen. Insgesamt habe ich bisher 420 Projekte gemacht. 136 davon wurden realisiert.

STANDARD: Und? Gibt es Lieblingsprojekte?

Siza: Absolut nicht. Jedes Projekt hat seine eigene Qualität. Zu jedem Projekt habe ich eine ganz bestimmte emotionale Verbundenheit. Und zwar nicht nur zu den schönen, beliebten, erfolgreichen, sondern auch zu denen, die nicht so gut gelaufen sind, zu denen, wo Fehler passiert sind, zu denen, die niemals gebaut wurden. Auch die muss man lieben! So ist das im Leben.

STANDARD: Eines Ihrer Projekte, und zwar das Wohnhaus in Berlin, trägt den Titel „Bonjour Tristesse“. War das Ihre Idee?

Siza: Nein, das ist ein Spitzname. Das Haus steht in Kreuzberg, wo viele Migranten wohnen, nicht weit von der alten Berliner Mauer entfernt. Ich weiß nur, dass die Menschen, die hier wohnen, das Haus sehr lieben. Daher nehme ich an, dass nicht das Gebäude selbst traurig ist, sondern die Gegend und die Sozialpolitik, die das Haus täglich begrüßen muss.

STANDARD: Gefällt Ihnen der Spitzname?

Siza: Er ist okay. Man kann nicht alles planen.

STANDARD: Bei südeuropäischen Architekten scheint es, dass sie besser und sensibler mit der Natur, mit der Landschaft umgehen können als ihre Kollegen aus Mitteleuropa. Warum ist das so?

Siza: Da muss ich Ihnen widersprechen. Die mitteleuropäischen Architekten können genauso gut mit der Natur umgehen und mit ihr kommunizieren wie die südeuropäischen. Nur haben die das Pech, dass die Landschaft nicht so schön ist wie bei uns im Süden.

STANDARD: Mögen Sie Portugal?

Siza: Ich liebe dieses Land. Auch wenn die Politik früher entsetzlich war und die Wirtschaft heute am Boden ist. Schauen Sie sich nur einmal Porto und die Atlantikküste an! Wie kann man Portugal nicht lieben?

STANDARD: Das britische Webportal e-architekt hat Sie, gemeinsam mit Eduardo Souto de Moura, zum größten portugiesischen Architekten des 20. Jahrhunderts ernannt. Was sagen Sie dazu?

Siza: Gar nichts. Ich mag diese Rankings und Superlativen nicht. Ich finde das blöd. Der beste Architekt? Was soll das sein? Wer beurteilt das? Qualität hat immer mit dem Kontext zu tun.

STANDARD: Eduardo Souto de Moura war früher mal Ihr Student. Später dann haben Sie sogar mit ihm zusammengearbeitet.

Siza: Mit dem eigenen Schüler ein Projekt zu machen ist irgendwie lustig. Wir haben uns gut verstanden. Aber die Zusammenarbeit war nur von kurzer Dauer. Heute sind wir gut befreundet. Eduardo ist ein guter Kerl.

STANDARD: Was halten Sie von den jungen portugiesischen Architekten wie etwa ARX, Embaixada, Arquitectos Anónimos oder Kaputt?

Siza: Die neue Architektengeneration ist extrem talentiert. Die jungen Leute machen richtig gute Sachen. Aber natürlich ist die portugiesische Architektur heute eine ganz andere.

STANDARD: Inwiefern?

Siza: Als ich jung war, durfte man beispielsweise nicht verreisen. Das politische Regime war sehr streng. Das Land war verschlossen. Kulturell waren wir völlig auf uns alleine gestellt. Und das hat sich auch in der Architektur niedergeschlagen. Vielleicht ist es das, was weltweit so gut und gerne als portugiesische Architektur aufgefasst wird. Heute ist das Land offener. So gesehen ist die Architektur vielfältiger, vielleicht sogar weniger portugiesisch.

STANDARD: Wie geht es Ihnen mit der Wirtschaftskrise?

Siza: Portugal, und überhaupt der Süden Europas, befindet sich in einem radikalen Wandel. Natürlich spürt man das auch als Architekt. Was soll ich Ihnen sagen? Wirtschaftlich ist es die Hölle.

STANDARD: Machen Sie weiter?

Siza: Natürlich mache ich weiter. Arbeit hält jung. Was soll ich sonst machen? Manchmal denke ich mir im Scherz: Wenn das noch lange so weitergeht, dann werde ich noch auswandern!

STANDARD: Woran arbeiten Sie zurzeit?

Siza: Wir haben gerade eine Kooperation mit einem alten portugiesischen Kloster, das wir demnächst sanieren werden. In Korea haben wir kürzlich eine ganze Reihe von Campus-Gebäuden fertiggestellt. Und in Hangzhou in China plane ich gerade das Bauhaus-Museum. Ein Bauhaus-Museum in China! Können Sie sich das vorstellen? Die Welt ist verrückt.

STANDARD: In einem Vortrag meinten sie einmal: „Ein guter Architekt arbeitet langsam.“ Warum?

Siza: Ach, manchmal muss man die Studenten ein bisschen ärgern und provozieren. Die Jungen mögen es nicht, wenn man ihnen sagt, dass sie langsam arbeiten sollen. Aber das Gute daran ist: Dieser Satz scheint sich wirklich eingeprägt zu haben.

STANDARD: Und? Sind Sie ein langsam arbeitender Architekt?

Siza: Langsamkeit ist unentbehrlich. (Wojciech Czaja, Album, DER STANDARD, 29./30.6.2013)

Álvaro Siza Vieira, 1933 in Matosinhos geboren, gilt als einer der Hauptvertreter der Moderne. Seit 1958 betreibt er ein Architekturbüro in Porto. Zu seinen bekanntesten Projekten zählt das Strandbad Leça da Palmeira (1966), die Sozialsiedlung Bouça II in Porto (1977), das Wohnhaus „Bonjour Tristesse“ in Berlin (1984), die Vitra-Werkshalle in Weil am Rhein (1991), der Portugal-Pavillon auf der Expo in Lissabon (1998), die Fundação Iberê Camargo in Porto Alegre (2010) sowie der Wiederaufbau des Stadtviertels Chiado in Lissabon nach dem Großbrand 1988. Siza Vieira wurde mit dem renommierten Pritzker-Preis (1992) sowie mit dem Goldenen Löwen für sein Lebenswerk (2012, Architektur-Biennale Venedig) ausgezeichnet.