Die Architektursprache Roger Boltshausers entwickelt sich in der Auseinandersetzung mit dem Material und den ihm eigenen konstruktiven und strukturellen Möglichkeiten.

Das Bauen und seine materielle Realität spielen eine prägende Rolle im Werk des Schweizer Architekten. Insofern ist es Teil der unterschiedlichen Strömungen der Gegenwartsarchitektur, die auf der Suche nach Verbindlichkeit erneut die Tektonik zum Thema machen und sich damit sowohl gegen die Abstraktheit von Moderne und Neo-Moderne wenden, wie auch gegen die Beliebigkeit von freien Formen.

Dabei geht Boltshauser aber nicht primär von historischen Referenzen aus, und es geht ihm auch nicht darum, strukturelle Prinzipien herauszudestillieren und in möglichst reiner Form zum Ausdruck zu bringen. Seine Architektur ist weder eine Umsetzung einer Bildvorstellung noch eine Zurschaustellung eines Prinzips. Sie ist vielmehr integrativ und offen für Komplexität, gerade auch für jene des Bauens selbst.

Die Themen der Nachhaltigkeit beanspruchen ebenso ihre Geltung wie kompositorische und raumgestalterische Aspekte. Der Faktor Klima spielt auf allen Massstabsebenen und in allen Planungsphasen eine Rolle, beeinflusst die städtebauliche Setzung ebenso wie Grundrisse und Fassaden, die Wahl der Materialien und der haustechnischen Ausstattung.

Es ist ein gestaltprägender und gleichzeitig gestaltbarer Aspekt des Entwurfsprozesses, resultierend in einem eigenen, zeitgenössischen Ausdruck.

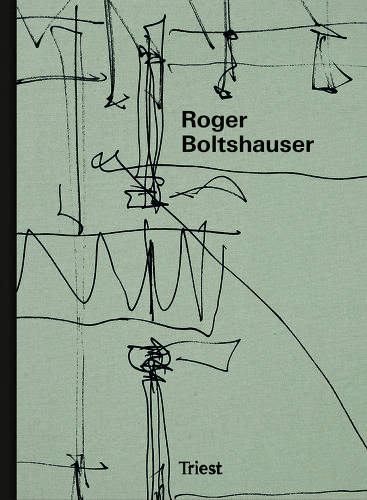

Gleichzeitig präsentiert die Monografie erstmals die freien Arbeiten Boltshausers. Beeindruckt von Joseph Beuys, Anselm Kiefer, Arnulf Rainer, aber auch von Schweizer Vertretern des Neoexpressionismus, und angeregt von den Zürcher Jugendkrawallen in den 1980er-Jahren, hat der Architekt parallel zu seinem Architekturstudium ein künstlerisches Oeuvre begonnen und dieses auch ausgestellt. Beiden Disziplinen ist er treu geblieben. Seine freien Kunstarbeiten sind ohne sein architektonisches Werk ebenso wenig zu erklären wie umgekehrt seine architektonischen Projekte ohne sein künstlerisches Schaffen. In stetigen Parallelprozessen verbinden sich Kunst, Entwurf und Bau zu seinem Werk.