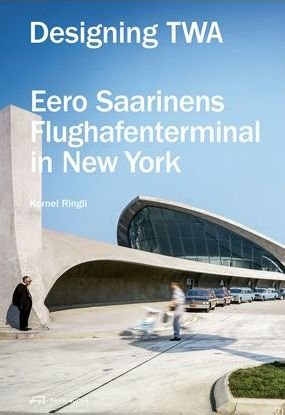

Mit dem symbolträchtigen TWA-Terminal in New York läutete Eero Saarinen vor 50 Jahren die Ära der Sensationsbauten ein. Heute gilt das Bauwerk als Ikone des Düsenzeitalters, auch wenn es gar nicht zur Abfertigung von Jets taugte.

Viel wurde über den Terminal bereits geschrieben, den Eero Saarinen (1910–1961) für die Trans World Airlines (TWA) 1962 entworfen hat. Nachdem damals Architekturkritiker das Flughafengebäude teilweise noch mit Häme überschüttet hatten, ging die Rezeption zunehmend zur unkritischen und verklärenden Darstellung über. «Die Eleganz und Grosszügigkeit, die Saarinen mit seinem TWA-Terminal gelang», sei in der Flughafenarchitektur danach verloren gegangen, schrieb etwa ein Kritiker 2003 im Lokalteil dieser Zeitung. Hingerissen vom «eleganten Schwung», bezeichnete er das an einen Riesenvogel erinnernde Bauwerk als «Inkunabel der Architekturgeschichte». Mehr noch: Das TWA Flight Center sei auch «funktional bahnbrechend» gewesen und somit ein «Meilenstein der Luftfahrtarchitektur». Sowohl die Verherrlichung des TWA-Terminals als auch dessen kategorische, teilweise polemische Ablehnung missachten wesentliche historische Fakten. So harrte das TWA Flight Center – gemäss dem Architekturkritiker Reyner Banham «the essential Saarinen design» – bis heute einer kritisch fundierten Untersuchung.

Vermarktungsfähiger Besuchermagnet

Saarinens Ehefrau Aline, die sich nach der Heirat mit dem Architekten 1954 um die Öffentlichkeitsarbeit im Büro kümmerte, trug massgeblich zum öffentlichen Bild des TWA-Terminals bei. Dank systematischer PR-Arbeit, strategisch unterhaltenen Beziehungen zu Wirtschaftsführern, Verbindungen mit Schlüsselfiguren in den Medien und der gezielten fotografischen Inszenierung von Saarinens Bauwerken steuerte die frühere Kunstkritikerin der «New York Times» sorgsam die Publikation und Placierung von Saarinens Werk in der Architekturgeschichte. Ihr Vermarktungsmodell sah eine enge Zusammenarbeit mit den jeweiligen Auftraggebern vor. Sie hatte keine Mühe, bei der Kommunikationsabteilung der TWA Gehör zu finden für ihr Anliegen, wusste diese doch selber um die Bedeutung der Massenmedien. Die PR-Abteilung genoss innerhalb des Unternehmens eine Sonderstellung und in Fachkreisen einen ausgezeichneten Ruf. Ihr Chef bekleidete den Rang eines Vizepräsidenten, was damals in der Flugbranche seinesgleichen suchte.

Gemeinsam mit Aline Saarinen koordinierte er die Vermarktungsaktivitäten während der gesamten Planungs- und Bauzeit. Das Ergebnis waren mindestens 24 Pressemitteilungen, diverse Broschüren sowie zahllose Artikel; und auf die Eröffnung am 28. Mai 1962 hin kulminierte ein regelrechter Veranstaltungsreigen. Dessen unbestrittener Höhepunkt war die vom Fernsehsender NBC live übertragene Einweihungsgala mit zahlreichen Exponenten aus Wirtschaft, Politik, Medien und Kultur. Während die Airline dabei Werte wie Fortschrittlichkeit, Eigenständigkeit und technische Versiertheit vermitteln wollte, arbeitete Aline Saarinen unermüdlich an einem Personenkult um ihren am 1. September 1961 verstorbenen Gatten. Die grossangelegten Kommunikationsanstrengungen waren von Erfolg gekrönt: Wohl ohne zu übertreiben, konnte die TWA im Jahr nach der Eröffnung resümieren, ihre neue Abflughalle habe mehr positive Presse erhalten als je ein Luftfahrtgebäude zuvor. Dank ihrer Medienpräsenz entwickelte sich die Flughafenhalle zu einem Besuchermagneten: 1,5 Millionen Fluggäste, 250 000 mehr als prognostiziert, strömten im ersten Betriebsjahr durch die Abfertigungshalle, ihnen schlossen sich monatlich Tausende von neugierigen Besuchern an.

Symbolträchtiger Eyecatcher

So reiht sich das TWA Flight Center nahtlos in eine Entwicklung ein, die ein Fachblatt 1960 als «corporate ‹showpiece› movement» bezeichnete. Es steht damit für einen wesentlichen Paradigmenwechsel im Denken von Architektur und Städtebau in den fünfziger und sechziger Jahren: Mit seinem überaus grossen Reproduktionswert zählt es zu den frühen Signature-Buildings. Deren Tradition begründete das TWA Flight Center zusammen mit Frank Lloyd Wrights 1959 eingeweihtem Guggenheim-Museum und Jørn Utzons 1973 vollendetem Opernhaus von Sydney. Noch heute wird über diese Signature-Buildings unter Schlagwörtern wie «Iconic Architecture» und «Landmark Architecture» diskutiert. Für die Entdeckung der Architektur als unternehmerisches Vermarktungsinstrument gab es handfeste Gründe: Wie auch die Unternehmen IBM, Lever oder John Deere erkannte die TWA damals, dass sich das angestrebte Firmenimage hervorragend über die Gebäudeerscheinung bildhaft darstellen liess.

Weil die ersten Luftfahrtgesellschaften mit unterschiedlichen Flugzeugen unterschiedliche Streckennetze abdeckten, herrschte anfangs wenig Bedarf, sich über das Firmenimage von den Mitbewerbern abzuheben. Doch mit der Einführung gleicher Flugmaschinen ab Mitte der 1930er Jahre, besonders aber mit der Liberalisierung der inländischen Flugrechte 1955, glichen sich die Angebote der amerikanischen Airlines mehr und mehr an. Diese Entwicklung beschleunigten Ende des Jahrzehnts neben der vom Branchendachverband verfügten Nivellierung von Serviceleistungen die Jets, die sich nicht nur technisch, sondern auch äusserlich ähnlich waren. In der Luftfahrtindustrie fing damit sowohl technisch als auch gestalterisch ein neues Zeitalter an: Im hart umkämpften US-Markt suchten sich Luftlinien wie die TWA im Wettstreit um Kunden vermehrt über ihr Firmenerscheinungsbild voneinander abzuheben. Design und Architektur begannen für die Fluggesellschaften eine wichtige Rolle zu spielen.

Entsprechend lautete der Auftrag der Bauherrin an Eero Saarinen: Der neue Terminal auf dem von zahlreichen Luftlinien besetzten Flughafen Idlewild (heute JFK) sollte der TWA Aufmerksamkeit bescheren. Ebenso zielbewusst sollte der Architekt den Entwurf ausführen. Sein bewährtes Rezept lautete: «Style for the job». Dafür, dass er optisch spezifisch auf seine Auftraggeber zugeschnittene Bauten entwarf, war Saarinen bereits bekannt. In derselben Manier entwickelte er mit dem TWA Flight Center ein symmetrisches Gebäude, dessen Spiegelungsachse auf einer Linie mit der Einfahrtsstrasse liegt, und inszenierte so für den heranfahrenden Fluggast einen monumentalen Eyecatcher. Ausserdem differenzierte er die Flughalle mit ihren ungewöhnlichen Tonnengewölben gegenüber den benachbarten Terminals aus, die über die damals weitverbreiteten Vorhangfassaden verfügten.

Dank den auffälligen, wie die Schwingen eines Vogels emporstrebenden Gewölben liessen entsprechende Vergleiche nicht lange auf sich warten. Das Bauwerk lieferte nicht nur den Medien ein willkommenes Schlagwort, es erschloss sich auch einem breiten Laienpublikum leicht als Flugmetapher. Saarinen inszenierte das TWA-Abfluggebäude als auffälligen und symbolträchtigen Blickfang für die in Scharen herbeiströmenden Fluggäste und Besucher. Im Gebäudeinneren finden sie sich wieder inmitten eines Raumgefüges aus fliessenden, ineinander übergehenden Formen, überall begleitet von der roten Firmenfarbe der TWA. Das nach rein formalen Gesichtspunkten entwickelte Gebäude steht ganz im Zeichen der geforderten Publikumswirkung und des medialen Reproduktionswertes. Wie im Industriedesign, dem Saarinen als erfolgreicher Möbelentwerfer nahestand, bestand auch hier das Ziel darin, über die spezifische Gestaltung die Publikumsakzeptanz und damit die Marktchancen der Fluggesellschaft zu erhöhen.

Bisher trugen Untersuchungen und Publikationen vor allem der aussergewöhnlichen äusseren Erscheinung des Terminalgebäudes Rechnung. Sie setzen auf zahlreiche grossformatige Abbildungen – nicht selten ziert ein Bild des Terminals auch das Cover der Bücher. Derweil kommt den Erläuterungen untergeordnete Bedeutung zu. Diese Bildbände zelebrieren einzig die starke Bildwirkung des Bauwerks, ungeachtet des zeitlichen Kontextes. Eine zweite Herangehensweise zeichnet sich zwar durch ausführliche Texte aus, sie lässt aber ebenso wesentliche historische Zusammenhänge beiseite – besonders die ausgeprägten flugtechnischen Veränderungen –, was die Verbreitung von irrigen Meinungen begünstigte: Angesichts des schnellen Wachstums der Passagierzahlen nach dem Zweiten Weltkrieg stellten Airlines wie die TWA nämlich an die Bodeninfrastrukturen neue Anforderungen hinsichtlich erhöhter Effizienz und Wirtschaftlichkeit. Denn die Abfertigung auf den amerikanischen Flughäfen war nach verbreiteter Meinung miserabel. Die Flughafenplaner und Architekten hatten mit den technischen Veränderungen und der Zunahme der Passagiere nicht Schritt halten können. Bald nach ihrer Fertigstellung waren die Terminals jeweils überholt.

Abfertigungsmaschine

Nicht nur der Anforderungskatalog der TWA verlangte nach neuen prozessualen und ingenieurtechnischen Lösungen für den Terminal, die damals wegen des einsetzenden Massenmarktes in der Zivilluftfahrt nötig wurden. Auch Saarinen, der als Vielflieger die Untauglichkeit der damaligen Flughäfen bemängelte, setzte alles daran, die neuen Forderungen umzusetzen: Ausgestattet mit Notizbüchern und Stoppuhren, besuchten seine Mitarbeiter verschiedene neueröffnete Flughäfen, um in der Tradition des «scientific management» die Funktionsabläufe festzuhalten und daraus für den Terminal die bestmöglichen Raumzusammenhänge sowie die kürzesten und reibungslosesten Verkehrswege abzuleiten und diese in Flussdiagrammen festzuhalten. Auch Saarinens im Sommer 1956 präsentierter TWA-Entwurf zeugte von den gewandelten Bedürfnissen: Er entsprach einer direkten räumlichen Übersetzung der im Laufe der Recherchen skizzierten Flussdiagramme. Das Ziel einer speditiven Abfertigung führte zu einer fast schwellen- und türlosen Raumfolge. Als räumliche Hindernisse begegneten dem Fluggast im Terminal eine automatisch öffnende Glasschiebetür sowie eine flache Kaskadentreppe. Sonst gehen die verschiedenen Abfertigungsstationen räumlich naht- und schrankenlos ineinander über.

Aber nicht nur der Grundriss, welcher sich fundamental vom kammerartigen Raumkonzept bisheriger Flughäfen unterschied, sollte die Abfertigung der immer zahlreicheren Passagiere beschleunigen. Nach dem Vorbild der Maschine wurden darüber hinaus unterschiedliche Abfertigungsstationen mechanisiert oder automatisiert: Elektronisch gesteuerte Türen öffneten sich dem mit Gepäckstücken beladenen Flugpassagier am Gebäudeeingang, ein Computer berechnete beim Check-in ein etwaiges Übergewicht und druckte den entsprechenden Beleg aus. Ausserdem wickelte ein automatisches Reservationssystem Flugreservationen innert Sekunden ab. Wenn dies auch keine Neuerfindungen für den TWA-Terminal waren, wie oft fälschlicherweise behauptet wurde, so sollten diese neuartigen Einrichtungen zusammen mit der räumlichen Disposition doch optimale Arbeitsprozesse und damit eine wirtschaftliche Betriebsführung ermöglichen. Insofern steht das TWA Flight Center – wie viele andere Firmengebäude der Zeit – ganz im Zeichen von «operations research», auf das die TWA wie viele andere US-Firmen zur Steigerung ihrer Effizienz setzte.

Das TWA Flight Center sollte also den Abfertigungsprozess beschleunigen, der Fluglinie ein optisches Unterscheidungsmerkmal gewähren und als Vermarktungsinstrument das öffentliche Bild der TWA und des Architekten positiv beeinflussen. So typisch die Flughafenhalle damit für die Unternehmensarchitektur der Nachkriegsjahre ist, unterscheidet sie sich doch in einem wesentlichen Punkt: Im Gegensatz zu anderen ikonischen Firmenbauten jener Zeit wie zum Beispiel dem Lever House, das bis zum heutigen Tag seiner ursprünglichen Bestimmung dient, verbrauchte sich der TWA-Terminal rasch. Die als düsenverkehrstauglich vermarktete Flughalle war aufgrund der rasanten Entwicklungen vom ersten Betriebstag an technisch veraltet. Der Planungsbeginn im Jahr 1956, als die Anforderungen der Jets an die Bodeninfrastruktur noch grösstenteils im Dunkeln lagen, und Sparmassnahmen der TWA wirkten sich auf die betriebliche Leistungsfähigkeit der Flughafenhalle negativ aus.

Untauglich für Grossraumjets

Spätestens als ab 1970 die ersten Grossraumjets abgefertigt werden mussten, erwies sich die Abflughalle als ungeeignet für die Aufnahme der immer zahlreicher werdenden Passagiere. Das Abfertigungsgebäude litt mehr und mehr unter seiner betriebstechnischen Unzulänglichkeit, wurde geschlossen und steht noch immer leer neben dem Terminal 5. Doch sein einzigartiges Äusseres überdauerte. Dafür sorgte 1994 zunächst die Unterschutzstellung und später, als Abrissbagger den Terminal bedrohten, ein Sturm der Entrüstung: «A jet age icon is threatened», rief eine illustre Architektenschar um Philip Johnson, obschon das Abfluggebäude im Grunde gar nie für die Abfertigung von Düsenjets taugte. Analog zu erfolgreich vermarkteten Konsumgütern besticht das Bauwerk durch sein unverkennbares Äusseres, während seine Betriebstechnik zunächst höchstens ebenbürtig war mit jener der Konkurrenzbauten, später jedoch immer untauglicher wurde, bis zuletzt nur noch die aussergewöhnliche Gebäudeform zurückblieb. Das TWA Flight Center ist Inbegriff einer Architektur, die weniger als Hülle für ein bestimmtes betriebliches Ereignis wie die Abfertigung taugt, als vielmehr selbst ein Ereignis darstellt.

Neue Zürcher Zeitung, Fr., 2013.03.22

[ Kornel Ringli ist Architekt und Publizist in Zürich. Er hat 2012 an der ETH Zürich über Eero Saarinens TWA-Terminal promoviert. ]