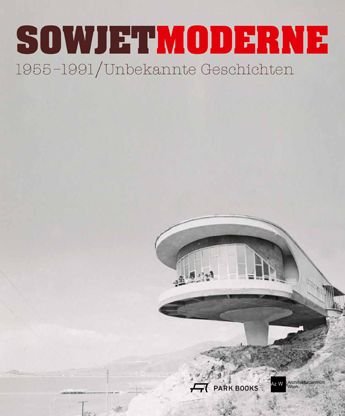

Die Architektur der Sowjetunion aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist ein weisser Fleck der Architekturgeschichte. Dies gilt besonders für alles, was ausserhalb der russischen Kernrepublik geschah. Das vorliegende Buch beleuchtet nun erstmals umfassend das vielgestaltige und teils spektakuläre architektonische Schaffen in allen 14 nicht-russischen ehemaligen Sowjetrepubliken: im Baltikum, im Kaukasus, in Osteuropa und Zentralasien.

Dieses üppig illustrierte Buch basiert auf Recherchen einer Forschungsgruppe des Architekturzentrums Wien Az W, die in den vergangenen Jahren in Zusammenarbeit mit lokalen Experten das Schaffen dieser Sowjetmoderne kartografiert und analysiert hat. Es zeigt einen «zweiten Kontinent des architektonischen Modernismus» und ergänzt die traditionelle westliche Moderne um sensationelle Einblicke. Noch leben viele der Protagonisten – Architekten, Stadtplaner und Zeitzeugen –, deren Geschichten bisher nicht geschrieben und deren Werke noch nicht kontextualisiert wurden. Das vorliegende ist daher ein Meilenstein der Architektur-Geschichtsschreibung.

Herausgegeben vom Architekturzentrum Wien Az W. Zusammengestellt von Katharina Ritter, Ekaterina Shapiro-Obermair und Alexandra Wachter. Vorwort von Dietmar Steiner.