Einer der Pioniere der Moderne, Josef Hoffmann, kam im tschechischen Städtchen Brtnice zur Welt. Hier befindet sich auch das Hoffmann-Museum, das den Ursprüngen des Architekten gewidmet ist und vom Wiener Museum für angewandte Kunst betrieben wird.

Es ist eine Reise in eine vergessene Welt: Der Weg von Wien ins mährische Städtchen Brtnice führt auf immer schmaler werdenden Strassen durch ländliche Gegenden, die von der heutigen Zivilisation unberührt scheinen. Zu dem Bild passt der Ersteindruck des kleinen Ortes: Die gut erhaltene, barocke Dorfanlage wird von einem verfallenen Schloss dominiert. In Brtnice, das zur Zeit der Monarchie noch Pirnitz hiess, kam Josef Hoffmann am 15. Dezember 1870 als Sohn des Bürgermeisters zur Welt. Will man den späteren Architekten und Gestalter als Mittler zwischen Kunst und Design, zwischen Moderne und Tradition, aber auch in seiner «Wandlungsfähigkeit und Assimilierungsbereitschaft im Wechsel der Stil- und Geschmackstendenzen» (Peter Gorsen) begreifen, so ist es aufschlussreich, diesen Ort zu besuchen.

Hoffmann-Haus in Brtnice

Am Hauptplatz von Brtnice befindet sich seit 2005 im spätbarocken Geburtshaus von Hoffmann ein vorbildliches Museum, das gemeinsam vom Museum für angewandte Kunst in Wien (MAK) und von der Mährischen Galerie in Brno geführt wird und dem Baukünstler gewidmet ist. Nach dem Tod seiner Eltern wurde das Haus 1907 von Hoffmann umgestaltet und diente ihm und seinen Schwestern später als Sommerhaus. Die heutigen Schauräume sind nun nach seinen Entwürfen rekonstruiert worden. Auffälligstes Merkmal der Innengestaltung sind die Schablonendekors der Wände mit geometrisierenden Punkt-, Linien- oder Rankenmustern in kräftigen Farben. Hier wird der Bezug zur ländlichen Umgebung deutlich, der in vielen Entwürfen Hoffmanns in Anlehnung an lokale Baustile und Designs zum Ausdruck kommt.

Hoffmanns Beeinflussung durch volkstümliche Architektur und Kunst von Italien bis Mähren ist ein eigener Raum gewidmet. Im leuchtend hellblauen Musiksalon befinden sich unter den Exponaten ein buntbemalter Linzer Bauernschrank aus der Zeit um 1800, in dem Musiknoten aufbewahrt wurden, in einer Vitrine liegen anatolische Kopfbedeckungen, und in einer Ecke steht ein Modell des Landhauses Primavesi in Winkelsdorf in Tschechien, das als repräsentative neopalladianische Villa auch mit Elementen einer bäuerlichen Bauweise, einem Strohwalmdach oder farbig bemalten Säulen aus Eichenholz ausgestattet war. Gezeigt werden auch Stoffentwürfe, Möbel oder Gebrauchs- und Schmuckgegenstände aus dem Umfeld der Wiener Werkstätte, zu deren Mitbegründern und wesentlichen Gestaltern Josef Hoffmann gehörte.

Das sorgfältig betriebene Hoffmann-Museum ist nicht zuletzt dem Engagement des MAK zu verdanken, dessen Direktor Peter Noever die Architektur und deren Pflege zu seinem Zuständigkeitsbereich erklärt hat. Für seinen breiten Kunstbegriff und die vielen Ausstellungen bildender Kunst im MAK, die für manche eine Kompetenzüberschreitung darstellen, zwar immer wieder kritisiert, hat sich CEO-Noever, wie er sich selbst gerne nennt, dennoch einen Sinn für unkonventionelle Projekte bewahrt. Zu diesen Engagements gehören neben dem Hoffmann-Museum in Brtnice auch die Rettung und Restaurierung des Wohnhauses des emigrierten österreichischen Architekten Rudolph Schindler in Los Angeles sowie – noch als Projekt – die Adaptierung eines der Wiener Flak- und Gefechtstürme aus dem Zweiten Weltkrieg in ein Zentrum für Gegenwartskunst: genannt Contemporary Art Tower (CAT).

Steht die Realisierung dieses gigantomanischen Plans, für den Noever seit Jahren wirbt, noch in den Sternen, so gelang ihm schon vor über fünfzehn Jahren mit dem Erwerb des Schindler-Hauses und dessen Umbau zu einem zeitgenössischen Ausstellungshaus ein herausragendes Projekt zur Erhaltung einer modernistischen West-Coast-Architektur. Das MAK Center for Art and Architecture in Los Angeles organisiert an seinen drei südkalifornischen Spielorten, dem Schindler-Haus, dem Mackey-Apartmenthouse und dem Fitzpatrick-Leland-House (beide ebenfalls von Schindler) zahlreiche kulturelle Veranstaltungen und ist auch darüber hinaus in den Bereichen Architektur und Kunst aktiv, unter anderem mit einem Programm für Stipendiaten. Zum Ende seiner Ära, die 2011 ausläuft, sieht sich Noever mit erstmals öffentlich gemachten Vorwürfen konfrontiert, die seinen autokratischen Führungsstil sowie seine exorbitanten Spesen zum Gegenstand haben. Diese sind nun Teil einer parlamentarischen Anfrage.

Tschechien und Österreich

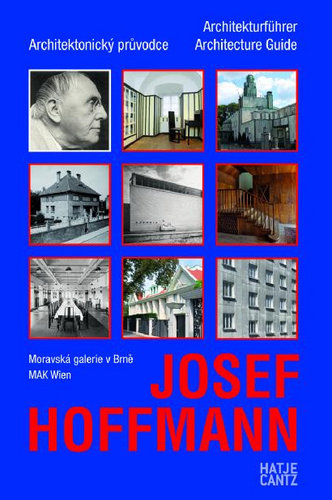

Doch zurück zum Hoffmann-Museum in Brtnice. Dieses lud an einem nebeligen Herbsttag zur vorgezogenen Feier von Hoffmanns 140. Geburtstag (am 15. Dezember) und zur damit verbundenen Präsentation eines neuen Führers zu den Bauten des Architekten ein. Die anwesenden Kulturminister aus Tschechien und Österreich und sogar eine angereiste Enkelin des Erbauers eines der wichtigsten Hoffmann-Werke, des Palais Stoclet in Brüssel, zelebrierten darüber hinaus das Ende einer EU-Projektpartnerschaft, die «der Architektur und dem Interieurdesign in Mitteleuropa» von Josef Hoffmann und Dušan Jurkovič gewidmet war. Die Schwierigkeit in der offiziellen Diktion, ob Hoffmann jetzt der «grosse Sohn Tschechiens» oder «einer der wichtigsten Architekten Österreichs» sei, drückt indessen auch die Realität der neuen EU-Grenzverläufe aus.

Von Brtnice aus lassen sich die von Hoffmann im Nordosten der Tschechischen Republik realisierten Landhäuser oder die frisch renovierte Elisabeth-Heilanstalt in Bad Gross-Ullersdorf besuchen – mit dem neu erschienenen Führer in der Tasche. In ihm verzeichnet sind die wichtigsten noch erhaltenen Hoffmann-Gebäude, von denen einige öffentlich zugänglich sind, andere aber zumindest von aussen besichtigt werden können – allen voran die Bauten, die Hoffmann noch vor dem Ersten Weltkrieg für private Auftraggeber errichtete: Neben den Häusern in Tschechien sind dies in Wien etwa die Villa Skywa-Primavesi, das Sanatorium Purkersdorf, die Villenkolonien auf der Hohen Warte und am Kaasgraben. Die Publikation geht von den heutigen Zuständen aus, stützt sich aber auch auf historische Aufnahmen. Besonders nützlich erweist sich der Guide, wo Hoffmann in entlegeneren Gebieten – etwa im niederösterreichischen Traisental für die Familie Wittgenstein – gebaut hat. So lässt sich eine Ausflugstour zur evangelischen Jugendstil-Kirche in St. Ägyd am Neuwalde oder zur Wittgensteinschen Forstverwaltung in Hohenberg planen.

Darüber hinaus vermittelt der Führer einen Eindruck von Hoffmanns privatem Werdegang, der nicht nur glanzvoll verlaufen ist: Aufgrund zurückgehender Aufträge erhielt er nach dem Ersten Weltkrieg nur noch wenige offizielle oder repräsentative Bauaufträge, eine Ausnahme bildete 1934 der österreichische Pavillon auf dem Biennale-Gelände in Venedig. In einem exegetisch-düsteren Text beschwört der Wiener Architekturkritiker Jan Tabor schliesslich auch den opportunistischen Ungeist des Bürgers Hoffmann, den man nur euphemistisch als «ambivalent» bezeichnen kann. Zwar vermerkt ein NS-Dokument seine «Judenfreundlichkeit» negativ, dennoch baute er im Auftrag der NS-Diktatur das Haus der Wehrmacht in Wien um und bezog er 1939 sogar eine arisierte Wohnung. Das Unbehagen im Umgang mit einem, den man gerne uneingeschränkt als grossen Erneuerer der Baukunst akzeptieren würde, kommt hier ebenfalls zum Ausdruck.

Neue Zürcher Zeitung, Mi., 2010.12.15

[ Josef Hoffmann. Architekturführer. Hrsg. Peter Noever und Marek Pokorný. Verlag Hatje Cantz, Ostfildern 2010. 208 S., Fr. 37.90. ]