(SUBTITLE) Martino Stierli ruft in «Las Vegas im Rückspiegel» die Brisanz einer Städtebau-Debatte in Erinnerung

Ort und Mittel sind ungewöhnlich, da die Architekten Denise Scott Brown und Robert Venturi im Oktober 1968 eine Kamera auf die Kühlerhaube ihres Wagens...

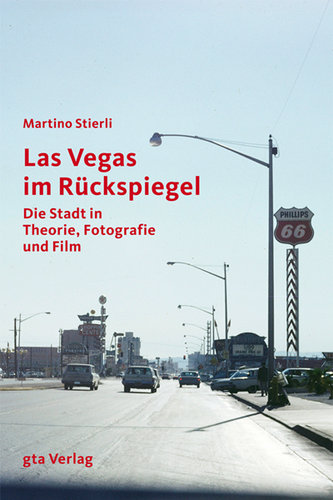

Ort und Mittel sind ungewöhnlich, da die Architekten Denise Scott Brown und Robert Venturi im Oktober 1968 eine Kamera auf die Kühlerhaube ihres Wagens montieren und so der Stadtlandschaft – ausgerechnet von Las Vegas – nachspüren. Auf der bildhaften Suche nach der Vorstellung einer zeitgemässen Stadtentwicklung halten sie Neon-Leuchtschriften, Hotels in Technicolor-Ästhetik, Tankstellen, Reklameschilder, Plakatwände im Bild fest: Der Fokus auf das Nonplusultra des schlechten Geschmacks wird zur Bestandesaufnahme, die eine Zäsur im Streit um den Städtebau bedeutet. Dabei gilt das Interesse weniger Las Vegas in seiner gebauten Struktur, sondern mehr der Stadt als Modell, deren reale Bedingungen eine Antwort auf die Frage geben sollen, wie die Stadt der Zukunft zu planen sei.

Die Zeichenhaftigkeit der Kasinowelt war ein plakatives Kontrastprogramm zur akademischen Debatte; nicht zuletzt das architektonische Entwerfen wurde zum Beweggrund: Architekturtheorie, wissenschaftliche Praxis und urbane Realität sollten ineinanderspielen, und so führten die beiden auch in der Lehre tätigen Architekten Studenten im Schlepptau, die bei der empirischen Datenerhebung halfen. Unterstützt von ihrem Assistenten Steven Izenour, machten sie fünftausend Farbdias am Strip, jener Ausfallstrasse in die Wüste Nevadas mit ihren simulierten Welten, und in den Sprawls, den wuchernden Streusiedlungen.

Das «Las Vegas Research Studio», wie sich das Projekt in leiser Ironie nannte, da sich Wissenschaft und Spielhölle lasziv vermählten, mündete in der 1972 erstmals erschienenen architekturtheoretischen Streitschrift «Learning from Las Vegas». Deren Lerneffekt wies bald weit über das Fach hinaus, was sie bis heute auch zu einem Klassiker der Kulturkritik macht, indem sie im Benjaminschen Sinn die Stadt mit ihren Alltagsphänomenen als Reflexionsmedium aufleben lässt. Dabei ging es nicht um eine abgehobene Draufsicht auf kommerzielle Schmuddelästhetik, sondern um die Idee einer Stadt «von unten», die als Erlebnisort und Schauplatz illusionistischer Erfahrung die breite Masse repräsentierte.

Dass der Architekturdiskurs damals reif war für dieses «Pop»-Signal, macht der Schweizer Kunsthistoriker Martino Stierli in seiner Forschungsarbeit «Las Vegas im Rückspiegel» zum Ausgangspunkt einer kritischen Rückbesinnung auf den architekturtheoretischen Schlüsseltext. Womit auch gleich gesagt ist, dass seine Untersuchung nicht die Rezeptionsgeschichte des architekturtheoretischen Klassikers in den Vordergrund rückt, sondern diesen in den Kontext der spätmodernen Städtebaudiskussion der sechziger Jahre mit ihren Begriffen von «Roadtown», «Strip» und «Sprawl» stellt. Dass der Untertitel von Stierlis Buch («Die Stadt in Theorie, Fotografie und Film») am verdankenswert architekturgeschichtlichen Impetus der Untersuchung vorbeizielt, ist auch der einzige Schönheitsfehler, den man an dieser ausgezeichneten Abhandlung bekritteln möchte. Denn wer die Überlegungen jener Zeit zum Städtebau und die Auswirkungen von Venturis und Scott Browns Unterfangen bis heute verstehen will, kommt um diese spannende Untersuchung nicht herum.

Mag aus heutigem Blickwinkel die Idee, die Stadtstruktur im Amischlitten zu «erfahren», kaum aufsehenerregend erscheinen, so wird die damalige Wirkung plausibel, führt man sich noch einmal die Theorien vor Augen, die das Architekturjahrhundert bis dahin prägten: von der Frage der Dynamisierung und Beschleunigung über die Unmenschlichkeit der Stadt im Kontext des genialen visionären Wurfes bis hin zur Klage über den Untergang des geschlossenen alten Stadtkörpers.

Dass die Operation am offenen Herzen des Städtebaus jenseits der theoretischen Manifeste den genauen Blick auf Bestehendes erforderte, war ein revolutionärer Gedanke, der radikal brach mit der Vorstellung der alleinigen Heilkraft sozialer und architektonischer Utopien. Freilich konnten sich Venturi und Scott Brown, wie Stierli zeigt, bereits mit einigem Rückenwind ans Steuer setzen, hatten doch eine Reihe von Vorläufern den Weg bereitet: Das Thema der Stadt in ihren Dezentralisierungstendenzen und der damit einhergehenden zunehmenden Automobilisierung war bei Architekturtheoretikern und Kulturkritikern schon seit geraumer Zeit ein Thema. Die mit ausgewähltem Bildmaterial ausgestattete Publikation kondensiert die wichtigsten Ansätze wie etwa Edgar Chambless' «Roadtown», Frank Lloyd Wrights «Broadacre City» oder die Ideen Sigfried Giedions und der CIAM-Gruppe. Venturis und Scott Browns Bestandesaufnahme in Filmsequenzen und Fotografien machte in diesem Kontext sichtbar, wie weit die dezentralisierte und Auto-orientierte, suburbane (amerikanische) Realität eigentlich entfernt war von der Idealvorstellung der mittelalterlichen europäischen Stadt, die in den städtebaulichen Debatten herumgeisterte.

Der architekturtheoretische Versuch, so Stierli, wäre allerdings ohne den damaligen Zeitgeist der Pop-Kultur undenkbar gewesen. Gültig bis heute sind die (oft wirkungslos verhallende) Forderung nach einem programmatisch auf den Kontext ausgerichteten Umgang mit der Stadt und eine gewisse Toleranz gegenüber den weniger erbaulichen, aber erklärtermassen unvermeidlichen Auswüchsen des schlechten Geschmacks. Wenngleich Venturis berühmtem Satz «Main Street is almost all right» heute nichts Provokatives mehr anhaftet, so setzt «Learning from Las Vegas» bis heute ein Zeichen mit seinem Plädoyer, Berührungsängste und heroische Widerstandsgesten zu überwinden. Wer dem Zeichengewitter etwas entgegensetzen will, darf ihm nicht ängstlich ausweichen. Darin liegt die lapidare, aber nach wie vor brisante Botschaft dieser Studie, die nicht nur den Fachdiskurs bis heute prägt, sondern auch eine Schule der Wahrnehmung im besten Sinn darstellt.

Neue Zürcher Zeitung, Mi., 2011.10.19

[ Martino Stierli: Las Vegas im Rückspiegel. Die Stadt in Theorie, Fotografie und Film. Gta-Verlag, Zürich 2011. 352 S., 227 Abb., Fr. 58.–. Bis zum 3. Dezember zeigt die EPF in Lausanne die von Hilar Stadler und Martino Stierli (in Kollaboration mit dem Künstler Peter Fischli) konzipierte Ausstellung «Las Vegas Studio», die u. a. fotografisches Material von «Learning from Las Vegas» in grösserem Format zeigt. ]