Editorial

Wieder naht Weihnachten und damit Holz in der Stadt. Üblicherweise in Form von Christbäumen, heuer auch als aktuelle Ausgabe des Zuschnitts. Nicht ganz unerwartet, aber dennoch überraschend waren die Reaktionen auf das Thema während des Entstehungsprozesses: Holz in der Stadt polarisiert und während die einen denken, dass nichts naheliegender ist, als die konstruktiven, bauphysikalischen und atmosphärischen Vorteile des Materials auch und gerade in der Stadt einzusetzen, glauben andere, dass Holz in der Stadt wenn schon nicht abwesend, dann zumindest unsichtbar zu sein hat. Wir sind anderer Meinung und zeigen Beispiele dafür, wie zeitgemäß, vielfältig, bereichernd und sinnvoll Holz auch im urbanen Kontext eingesetzt werden kann.

Joost Meuwissen, den wir als Autor für einen einleitenden Essay gewinnen konnten, betrachtet das Thema aus erfrischend distanziertem Blickwinkel, indem er die historischen und aktuellen Aspekte von Holz in der Stadt einerseits fundiert analysiert, andererseits jede moralische Diskussion darüber verweigert und insgesamt das Bild einer spannenden Herausforderung zeichnet. Diese Herausforderung ist auch anhand der beschriebenen Projekte nachvollziehbar: Egal um welches der gezeigten Beispiele es sich handelt: Die ArchitektInnen wissen um die Qualitäten, aber auch um die Irritationen, die Holzbauten in der Stadt hervorrufen, und gehen daher umso bewusster mit dem Material um, bringen sein Wesen und die Konnotationen, die es hervorruft, umso präziser ins Spiel.

Einen wesentlichen Beitrag zur konkreten Verwirklichung von Holzbauten leisten aber auch die Behörden vor dem Hintergrund der Baugesetze. Wir freuen uns daher besonders, dass Senatsrat Heinz Fuchs von der Wiener Baupolizei und Johannes Kaufmann, der gemeinsam mit Hermann Kaufmann zur Zeit in Wien ein Wohnhaus in Mischbauweise mit hohem Holzanteil baut, für ein Gespräch zur Verfügung gestanden sind und von ihren guten Erfahrungen miteinander berichten. Dabei wird deutlich, dass Kooperationswille, Offenheit, Diskurs- und Lernfähigkeit auf beiden Seiten – Architekten und Baupolizisten – unabdingbar sind für einen positiven Bewilligungs- und Umsetzungsprozess und ein bestmögliches Ergebnis im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten.

Zugleich startet im Zuschnitt 20 eine Serie über Forschungs-, Lehr- und Fortbildungseinrichtungen im Bereich des Holzbaus. Als erste Institution stellen wir das ITI, das Institut für Architekturwissenschaften: Tragwerksplanung und Ingenieurholzbau der Technischen Universität Wien vor, das kürzlich sein zehnjähriges Bestehen in heutiger Form feierte und für das Konzept eines postgradualen Studienlehrgangs mit dem Schweighofer Innovations Prize ausgezeichnet wurde. Wir gratulieren und wünschen unseren Leserinnen und Lesern erholsame Weihnachtsfeiertage und viel Vergnügen bei »Holz urban«. Eva Guttmann

Inhalt

Zum Thema

Editorial

Eva Guttmann

Gastkommentar –

Wie werden wir in der Zukunft bauen?

Text: Wolfgang Winter

Holzauge wandert durch Wien

Die Stadt ist aus Stein, Glas und Stahl

Text: Thomas Rottenberg

Essay – Holz und Stadt

Text: Joost Meuwissen

wienwood 05 – Holzbaupreis Wien

Projekte

Transformation des Stadtraums

Markthalle in Aarau

Text: Roman Hollenstein

Wie kommt das Holz in die Stadt?

Gespräch mit Quintus Miller

Punk Architektur in massivem Holz

Wohnhaus in Trondheim

Text: Karin Triendl

Stadtbaustein aus Holz

Geschäfts- und Wohnhaus, Sursee

Text: Christoph Gunßer

Haus Sigmund

Mehrfamilienhaus in Wien-Nussdorf

Text: Anne Isopp

Baupolizist und Architekt

Gespräch mit Heinz Fuchs und Johannes Kaufmann

Balkonien mitten in der Stadt

Stadtplatz in Namur

Text: Wojciech Czaja

In Planung – »Stadtbühne« Feldkirchen i. K.

Text: Eva Guttmann

Good wood in Brentwood – Railway Station

Text: Eva Guttmann

Wien – Stadt im Wald

Text: Andreas Schwab

Weitere Informationen zu diesem Thema auf den proHolz Seiten:

Forschung

Serie Forschung und Lehre (I)

ITI, Technische Universität Wien

Text: Wolfgang Winter

Holzrealien

Daniel und die Gartenzwerge

Pro und Contra Schrebergarten

Die urbane Gegenwelt des kleinen Mannes

Text: Manfred Russo

Daniel und die Gartenzwerge

Pro und Contra Schrebergarten

Wenn schon, dann aber richtig!

Text: Mia Eidlhuber

Holz(an)stoß

Doubletake

Text: Stefan Tasch

Holz und Stadt

Wie Holz in der Stadt auch gestaltet wird, es bleibt ein intimes Material, wie die Kleidung der Leute auf der Straße. Holz ist wie ein Mensch, jemand lebendiger, dem man begegnet, den man grüßt oder mit Misstrauen beobachtet. Das hat sowohl mit der natürlichen Textur des Materials an sich, mit seiner Haptik, als auch mit der Vertrautheit zu tun, die wir für Holz empfinden, weil wir es als Möbel, als Böden, als Decken, Fenster, Türen und Dachböden aus der eigenen Wohnung kennen und ganz selbstverständlich behandeln.

Diese Intimität des Materials in der Stadt entweder bewusst einzusetzen oder aufzuheben – je nach der Situation, in der ein Holzbau realisiert werden soll –, ist eine schwierige Aufgabe, auch weil die entsprechende Tradition der (inner)städtischen Gestaltung von Holzbauten lange unterbrochen war. Durch moderne Holzbautechnik und Bauvorschriften muss heute niemand mehr Angst vor Feuer in der Stadt haben, daher ist zu erwarten, dass sich hier eine neue Holzbaukultur etablieren wird und Holz nicht auf die Peripherie oder ländliche Regionen beschränkt bleibt, wo das Material immer akzeptiert wurde, weil vor allem Solitärbauten entstanden sind.

Somit lautet im Grunde genommen die städtebauliche Hauptfrage, inwieweit ein Holzbau ins Stadtzentrum oder in die Kontinuität bereits bestehender geschlossener Fassadenflächen entlang von blockrandbebauten Straßenzügen aufgenommen werden kann oder die Wahrnehmung derselben zu verändern vermag.

Aus der Geschichte gibt es viele Beispiele gelungener‚ holzstädtischer Ensembles, wie Zaansche Schans oder Hindeloopen in den Niederlanden oder die beeindruckenden, auf Pfählen stehenden Lagerhäuser im alten Trondheimer Hafen, wobei es aber vermutlich gerade die Geschlossenheit des Ensembles ist, weshalb sie so geschätzt werden.

Ähnliches trifft auf die berühmten Amsterdamer Grachtenhäuser zu, wo das Holz der Fensterrahmen – überall ähnlich hell gestrichen, damit noch etwas Tageslicht in die Wohnungen hinein reflektiert wird – stärker als die Ziegelflächen dazwischen in die Wahrnehmung vordringt. Bei den Grachtenhäusern muss noch betont werden, dass es sich bautechnisch um eine verfeinerte Holzskelettbauweise handelt, bei der zuerst die sichtbar bleibenden Holzrahmen und Türgerüste aufgestellt und dann erst die Ziegel hinzugefügt wurden. Diese Bauweise, deren technischer Hintergrund damals vielleicht nicht allen Leuten bewusst war, weil sie nach der Baufertigstellung nicht mehr nachvollziehbar war, die jedoch wegen ihrer ästhetischen Qualitäten sehr geschätzt wurde, spielte in den Niederlanden bis vor ungefähr vierzig Jahren eine große Rolle. Seither werden die entsprechenden Bauteile industriell hergestellt und anders verarbeitet.

Das Erscheinungsbild der Stadt, ihrer Straßen und Plätze, basiert möglicherweise genau darauf, dass die Häuser sich kaum voneinander unterscheiden, dafür im Inneren aber umso unterschiedlicher sind. Die Entwicklung der Materialien – und das gilt nicht nur für Holz – führte aber in der Folge fast genau zum Gegenteil. Nachdem beinahe alle Baumaterialien, besonders jene für Fassaden, egal ob Glas, Ziegel oder Holz, aus konstruktiven oder bauphysikalischen Gründen industriell geschichtet ausgeführt wurden, entstand aus technischen Gründen eine »Glattheit« der Fassaden, die nun zu reinen Oberflächen ohne Volumen wurden. Mit der Loos’schen Bekleidungstheorie hat das wenig zu tun, weil Glas, Ziegel und Holz zwar immer noch gleich aussahen, aber die dahinterliegende Struktur für die Wirkung der Fassade an Bedeutung verloren hatte, sodass es auch weniger zu bekleiden gab. Die Fassaden wurden entleert und im Grunde genommen genauso anonym wie die steinernen Fassaden einer steinernen Stadt.

Die gestalterische Lösung dieses Problems fanden die Architekten weltweit im Minimalismus der bildenden Kunst der 1960er und zu Beginn der 1970er Jahre – gerade zu einem Zeitpunkt, als diese Strömung in der Kunst bereits nachzulassen begann. Die Fassaden wurden damit nicht nur glatter, sondern in ihrem Aufbau auch tektonisch abstrahierter, das Holz wurde von einem Gerüst zu einer Platte.

Da der Minimalismus in der Kunst in dem Moment entstanden war, als die industrielle Gesellschaft von der Informationsgesellschaft abgelöst wurde, die gesellschaftliche Ausrichtung aber zum Teil die gleiche geblieben war, wurde diese Ausrichtung sozusagen in einem Rückblick durch serielle gestalterische Ordnungen aus Materialien der industriellen Vergangenheit wie Cortenstahl, Blech, Farbglas oder Pressspanplatten in den Arbeiten von Donald Judd, Richard Serra und anderen ästhetisch dargestellt.*

Die Architektur übernahm diese Ästhetik dann jedoch ohne deren speziellen Bedeutungshintergrund, welcher ohnehin begonnen hatte sich zu erschöpfen. Statt als aufrüttelndes Mahnmal wurde sie im Bau als schöne Oberfläche genützt, was auch damit zu tun hat, dass das Bauwesen zu spät industrialisiert wurde, um über diesen Fortschritt hinaus noch die Schrecken des industriellen Zeitalters ausdrücken zu können oder zu wollen.

Nach den großen Erneuerungen der Gusseisenanwendung in der Mitte und des Stahlbetonbaus am Ende des 19.Jahrhunderts hatte sich das Bauwesen kaum verändert, auch weil seit den 1920er Jahren seine Industrialisierung hauptsächlich in einer Standardisierung an der Baustelle, anstatt in der Vorfertigung der Materialien gesucht worden war.

Diese Gründe mögen dafür verantwortlich gewesen sein, dass die abstrahierte Ästhetik der entleerten Fassaden in den 1980er Jahren ziemlich rasch als allzu langweilig betrachtet wurde und Architekten wie etwa Herzog&de Meuron Glas als Träger für wesenlose Beschriftungen und ornamentale Muster einsetzten, um mehr Lebendigkeit zu suggerieren. Holz hingegen braucht – egal wie abstrahiert seine vorgefertigte Erscheinung auch sein mag – kein zusätzliches Ornament, weil es auch im höchsten Abstraktionsgrad seine natürlich erscheinende Lebendigkeit, sein Wesen oder die Erinnerung daran bewahrt.

Aus welchem Material auch aufgebaut, erscheint die neuere, technisch entleerte Architektur als Solitär in der historischen Stadt. Wenn es um vereinzelt stehende Objekte geht, wie ein Museum im Park oder eine Markthalle auf einem Platz, stellt sich das ästhetische Problem der Eingliederung nicht. In die Kontinuität einer herkömmlichen Fassadenreihe gestellt, bildet sie aber immer eine Lücke. Dann gibt es die freche Möglichkeit, wie beim Sporthaus ok von Wolfgang Pöschl in Innsbruck, eine Baulücke deshalb auch konsequenterweise als eine gebaute Lücke auszufüllen. Sie bleibt Lücke. Das Gebäude schämt sich kaum dafür, muss aber sozusagen sein Bewusstsein des nun einmal nicht zu vermeidenden, zu großen Kontrasts des vereinzelten Objekts in seiner Umgebung dadurch überspringen, dass es im minimalistisch objektmäßig gestalteten, auskragenden Holzbalkon wiederholt und betont wird. Es ist eine gewisse Einsamkeit des Holzvolumens in der Stadt, die dargestellt wird, indem Holz als herkömmliches, versöhnliches Material eingesetzt wird, welches das Gebäude in verkleinertem Maßstab charakterisiert. Sehr schön!

Da es in der Geschichte der Holzarchitektur eigentlich keine Verbindung gibt zwischen der Semper’schen leichten Tektonik aus Pfeiler- und Gebälkgerüst und der entleerten minimalistischen Plattenstruktur der heutigen Bauweise, müssen alle ArchitektInnen, die Holzbauten in der Stadt entwerfen und daher eine gewisse Fassadengliederung gestalten sollten, zu eigenständigen, oft idiosynkratischen Lösungen kommen, was diese Versuche ungemein spannend macht. Das Haus Sigmund in Wien von Hubert Rieß ist dafür ein gutes Beispiel. Der Zusammenhang zwischen einer regelmäßigen Pfeilertektonik und ebenen Oberflächen aus dem gleichen Material bewirkt, dass das Gebäude wie aus einem Guss erscheint. Der Bau ist monomateriell. Zugleich wird seine Objekthaftigkeit aber durch die Symmetrie, welche die Mitte betont und sozusagen das Auseinanderfallen in zwei gleiche Teile bewirkt, aufgehoben, wodurch die Selbständigkeit des Gebäudes betont wird.

Diese fast Josef-Hoffmann-artige akzeptierte Schwäche erzeugt eine weitere, großmaßstäblichere Gliederung, welche den Bau im letzten Augenblick in die Umgebung zu verankern weiß. Auch sehr schön – und für die zu erwartende Weiterentwicklung von Holz in der Stadt sehr vielversprechend.zuschnitt, So., 2005.12.18

* Peter Halley, »The Crisis in Geometry«, Collected Essays 1981–87 (Zürich: Bruno Bischofsberger Gallery, 1988), S.74–105

18. Dezember 2005

Wie kommt das Holz in die Stadt?

(SUBTITLE) Gespräch mit Quintus Miller

Zuschnitt Warum haben Sie sich bei der Markthalle in Aarau für Holz als Baumaterial entschieden? Das ist im Zentrum einer Stadt doch ungewöhnlich?

Quintus Miller Finden Sie das?

Zuschnitt Ja, schon. Finden Sie das nicht?

Quintus Miller Eigentlich nicht, aber für Aarau ist das keine Frage, die so einfach zu beantworten wäre. Die Entscheidung war insgesamt in einen komplexen Prozess eingebettet. Ursprünglich gab es durchaus die Absicht, ein massives Bauwerk zu schaffen. Die Vorgaben des Wettbewerbs forderten allerdings eine leichte Struktur, eigentlich nur ein schützendes Dach. Wir haben uns dann aus städtebaulichen Überlegungen dazu entschlossen, ein Gebäude mit Wänden zu entwerfen. Und weil wir uns in unserer Entwurfsarbeit für unsere menschliche Wahrnehmung interessieren, für die verschiedenen Zustände von Dingen, für ihr Wesen und die möglichen Sichtweisen davon, haben wir etwas gemacht, was zugleich auch etwas anderes ist.

Zuschnitt Wie kann man das verstehen?

Quintus Miller Auf einer Ebene kann das ganz direkt verstanden werden: Das Gebäude ist zugleich offen und geschlossen, die Durchsicht wird durch die Lamellenkonstruktion zugleich gewährt und verwehrt. Aber es gibt natürlich noch weitere Aspekte. Das Gebäude liegt nicht direkt an der Hauptstraße, sondern etwas abseits, im ehemaligen Gewerbeareal. Die Wahl des Materials hat auch mit diesem historischen Kontext zu tun und damit, dass wir die Halle auch als etwas Provisorisches betrachten; nicht im wörtlichen Sinn, aber gedanklich.

Zuschnitt Es geht also um die Tradition des Ortes?

Quintus Miller Ja, aber nicht um die formale Anbiederung an eine Tradition, sondern um die Erinnerungen, die die mittelalterliche Stadt in uns hervorruft. Es geht um die Dinge und Assoziationen, die im gesellschaftlichen Bewusstsein verankert sind, um eine Art der Vertrautheit, die vielleicht nicht bewusst vorhanden ist, aber bei gewissen Themen mitschwingt. In diesem Fall war das für uns die Erinnerung an Holzgewerbebauten aus dem 18. und 19.Jahrhundert. Diese Vertrautheit wird aufgegriffen und in die Arbeit eingebunden, zugleich findet aber auch die Umkehrung des Vertrauten statt, der Bruch, der das Bauwerk aus der Tradition löst und zu etwas absolut Zeitgemäßem macht.

Zuschnitt Wodurch entsteht dieser Bruch in Aarau?

Quintus Miller Er entsteht durch die Art der Ausführung des Bauwerks, durch seine extrem präzise Form und Umsetzung und natürlich durch die metallisch wirkende Oberfläche. Das hat nichts mehr zu tun mit provisorischen Gewerbeschuppen und entzieht dem Holz in der Wahrnehmung seine Vergänglichkeit. Das Material beinhaltet die Anknüpfung an Vertrautes, an die Wurzeln eines Ortes. Seine Anwendung und Verarbeitung lassen die formale und konstruktive Tradition jedoch weit hinter sich und stellen das Gebäude ganz deutlich in einen modernen, eigenständigen Zusammenhang. zuschnitt, So., 2005.12.18

18. Dezember 2005

verknüpfte Bauwerke

Markthalle

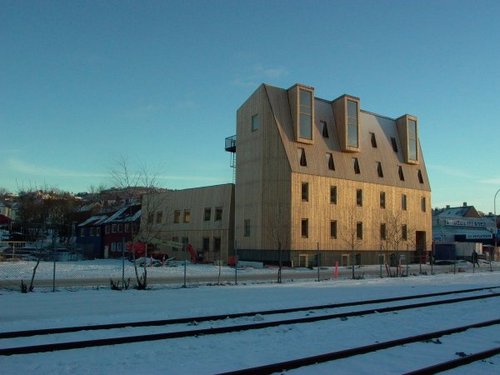

Punk Architektur in massivem Holz

»To start with, I‘ll tell you what I think Punk isn‘t – it isn‘t a fashion, a passing phase of knee-jerk rebellion against your parents, the latest ‘cool‘ trend or even a particular form of style or music; it simply is an idea that guides and motivates your life. And what is this idea? Think for yourself, be yourself, don‘t just take what society gives you, create your own rules, live your own life.«

Don Letts

Im Fall von Brendeland&Kristoffersen ist das Resultat jener Überzeugung ein Wohnprojekt, das traditionelle Methoden der Gebäudeplanung, -finanzierung, und -konstruktion in Frage stellt.

Aus einer Kombination modernster Holzkonstruktionstechniken und urbaner Entwicklungskonzepte entstand ein Vorzeigeprojekt in einem von der Alternativszene besetzten Stadtviertel Trondheims.

Die ehemaligen Hausbesetzer wünschten sich bezahlbaren Wohnraum, der den Charakter des alten Arbeiterviertels bewahrt. Die Stadtverwaltung machte Finanzen frei, gab Mitspracherecht und entschärfte damit einen sozialen Brennpunkt. Nach Jahren des Kampfes zogen Politiker und Bewohner von Svartlamon aus einem Interessenkonflikt gleichermaßen Gewinn. Man hörte einander zu und verhandelte. Um die weitere bauliche Entwicklung von Svartlamon zu sichern und das Gebiet vor einem »Ausverkauf« seitens der Stadtväter zu bewahren, wurde bald ein Entwicklungsplan festgelegt. Eines der Schlüsselprojekte war der Wettbewerb für ein gemeinschaftliches Wohnhaus, der von BKArk im Jahre 2001 gewonnen wurde.

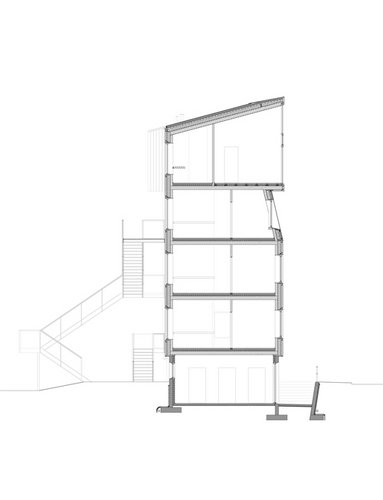

Schon in der Wettbewerbsausschreibung wurden der innovative Umgang mit Holz und maximale Dichte gefordert. Das bedeutete für die Architekten nicht nur möglichst viele Geschosse, sondern auch die Verwendung von Massivholz aufgrund seiner brandschutztechnischen und tragenden Eigenschaften. (Bis zu diesem Zeitpunkt gab es noch kein fünfgeschossiges Massivholzgebäude in Norwegen.)

BKArk überzeugten nicht nur mit höchster entwerferischer Qualität und progressiver Gebäudetechnik, sie bewiesen auch, dass ein derartiges Projekt mit niedrigen Kosten durchsetzbar ist. Damit bilden sie einen starken Gegentrend zur bisherigen Strategie der Stadtväter, den Wohnbau dem freien Markt zu überlassen. Nachdem der Wettbewerb gewonnen war, konnten die beiden jungen Architekten sofort das Vertrauen der zukünftigen Bewohner gewinnen. Mit der notwendigen Sensibilität für den Bestand und das soziale Gefüge wurde so ein Ensemble aus zwei Gebäuden mit jeweils unterschiedlichen Qualitäten und differenziertem Raumangebot entwickelt.

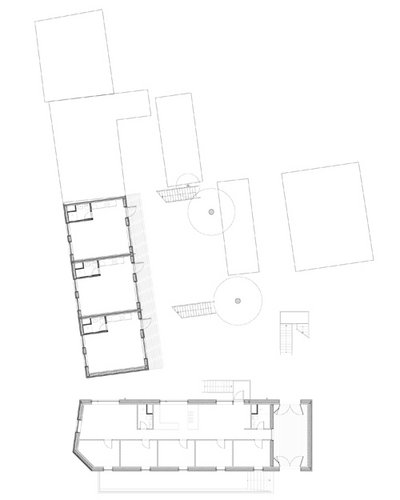

Das entlang der Straße platzierte Hauptgebäude besteht aus einem gemeinschaftlich genutzten Erdgeschoss und vier Wohngeschossen mit je 120 m². Das kleinere Volumen nimmt Bezug auf den Bestand und schließt das Ganze zu einem geschützten Hof. Jede der sechs Einzelwohnungen mit großzügiger Terrasse blickt auf den damit definierten Freiraum.

In letzter Zeit verschwinden rund um das neue Gebäude die Zäune – statt dessen tauchen Hängematten, Sandkisten und spielende Kinder auf. Die Strategie der Gemeinsamkeit scheint also zu funktionieren!

Das sehr einfache Raumkonzept des Hauptgebäudes erlaubt maximale Flexibilität auf allen Ebenen.

Jedes Geschoss verfügt über einen langgezogenen Gemeinschaftsraum und vier bis fünf kleine Schlafzimmer. Durch die Kombination diverser Funktionen wie z.B. Wohnen, Küche und Gangflächen oder die Nutzung der Stiege als Balkon, konnte die Anzahl der Quadratmeter pro Person auf 20 verringert werden. Zum Vergleich: der norwegische Standard liegt bei 50!

Dem zugrunde liegt die Überzeugung der Architekten, dass sich jede intelligente Entscheidung über die Raumaufteilung auf Baukosten, Energieverbrauch und schließlich auch die Miete positiv auswirkt.

Das daraus entstandene Organisationsschema ermöglicht zudem individuelle Lösungen für verschiedenste Arten des gemeinschaftlichen Wohnens: So wohnen zum Beispiel im zweiten Stock zwei Frauen mit drei Kindern, im fünften Geschoss haben sich fünf Studenten eingerichtet. Die gesamte Konstruktion wurde aus Holzbauelementen der österreichischen Firma Santner gefertigt und außen mit norwegischem Lärchenholz verkleidet. Innenwände und Böden lassen die unbehandelte Holzoberfläche der tragenden Elemente sichtbar.

Extreme Raumhöhen und Fenstergrößen machten neue Standards notwendig. Eine großartige Leistung, wenn man bedenkt, dass im geförderten Wohnbau das erlaubte Minimum oft auch schon das gebaute Maximum ist. Im Gegensatz zur allgemeinen Praxis, ein Projekt auf die Glanzseiten der Architekturmagazine abzustimmen, wurde das »Finish« ganz und gar den zukünftigen BewohnerInnen überlassen, die damit die gebaute »Basis« auf individuelle Weise interpretieren.

BKArk haben es geschafft, ein sehr zeitgenössisches Stadthaus zu errichten, das die Notwendigkeit sozialer und ökologischer Verantwortlichkeit nicht ignoriert. Das Ergebnis: ein markanter Entwurf eines hölzernen Hochhauses, der Aspekte von Alternativkultur, Punkgeist, experimenteller Architektur und nationaler Forstpolitik integriert. Der zunächst unlösbare politische Konflikt zwischen Hausbesetzern und Gemeindeverwaltung ist schlussendlich in einem einzigartigen, kostengünstigen und ökologischen Wohnungsbauprojekt aufgegangen.zuschnitt, So., 2005.12.18

18. Dezember 2005 Karin Triendl

verknüpfte Bauwerke

Wohnhaus in Trondheim