Editorial

Hochparterre international

Hochparterres Stärke ist die Architektur und das Design aus der Schweiz. In bald zwanzig Jahren gewachsen, kümmert uns in erster Linie das politische und kulturelle Terrain, das wir gut und bodenständig kennen. Nun ergänzen wir Hochparterre mit www.hochparterre.ch/international. Hier sind Reportagen, Kommentare und Bilder aus der weiten Welt zu lesen. Die Reise beginnt in Barcelona, Amsterdam, Shanghai, Peking und New York. Architektur- und Designjournalisten in diesen Städten betreuen Hochparterre international. Kontinuierlich werden andere Städte dazu kommen. Die Internetpublikation ist als Blog gedacht und aufgebaut, das heisst, dass das Publikum hier und dort Kommentare und Bilder beisteuern kann und wird. Als Redaktorin betreut und leitet Meret Ernst Hochparterre international. Und für Sie als Leserinnen und Leser ist die Lektüre aus der weiten Welt kostenlos.

Wählen Sie also www.hochparterre.ch/international. Es berichten aus

--› Amsterdam: Anneke Bokern

--› New York: Therese Balduzzi

--› Barcelona: Markus Jakob

--› Beijing: Falk Kagelmacher

--› Shanghai: Florian Meuser

In Zürich wartet ein Wahrzeichen auf seinen Bau: Das Fussballstadion im Hardturm. Viel war die Rede von Fahrtenmodell,

Einkaufsverkehr und Schattenwurf. Zusammen mit dem Verlag Scheidegger & Spiess gibt Hochparterre ein Buch zum Projekt der Meili, Peter Architekten heraus.

Vor ein paar Tagen ist im Kornhaus Bern der Design Preis Schweiz 05 verliehen worden: Gewonnen haben Alfredo Häberli mit ‹Kid’s Stuff›, Irene Münger mit der Herbst- / Winterkollektion 05 / 06 ‹Twilight›, Lela Scherrer und Christoph Hefti mit den Stoffen, die sie für die Uniform des Schweizer Auftritts an der Weltausstellung in Japan entwickelt haben, und das Forschungsprojekt ‹Designwirtschaft› von Christoph Weckerle. Den Ehrenpreis erhält Rolf Fehlbaum von Vitra. Mehr dazu auf Seite 28. GA

Inhalt

Funde

09 Stadtwanderer: Sprichwörterzoll

11 Jakobsnotizen: Vier Chinabilder

13 Auf- und Abschwünge: China ist keine Einbahnstrasse

Titelgeschichte

16 Ein Fabrikumbau: Architektur auf den zweiten Blick

Brennpunkte

28 Design Preis Schweiz 05: Nur bekannte Namen

34 Jung und anderswo: Clubbauer aus Wiesbaden

42 Investorenwettbewerbe: Risikoträger gesucht

44 Ruedi Baurs ‹Kino›: Wandernde Lichter als Wegweiser

50 Kunsthaus Zürich: Der sanierte Dreiklang

54 Weihnachtsbeleuchtung: Im Rhythmus der Stadt

58 CAD für Designer: Bildhauer am Bildschirm

60 Redesign beim Fernsehen: Das Panorama der Tagesschau

Leute

64 Vernissage der Ausstellung ‹small + beautiful› in Japan

Bücher

66 Über die Gestaltung von Clubs, Lettern und der Umwelt, ein

Warschau-Führer und Bilanz der Schweizer Architektur

Fin de Chantier

68 Umbau Globus und Schauspielhaus Zürich, Wohnhäuser in Zug, Neuenburg, St. Gallen, Zürich und Teufen, Schulhäuser in Saint-Prex und Küsnacht, eine Halle für die Bieler Busse und ein Campus für die GC-Spieler

An der Barkante

77 Mit Jörg Boner in Zürich

Der verlag spricht

79 Projekte, Impressum

Im Rhythmus der Stadt

Die ‹Vereinigung Zürcher Bahnhofstrasse› hat sich zum fünfzigsten Geburtstag eine neue Weihnachstbeleuchtung geschenkt. Lange haben die Architekten Gramazio & Kohler mit Spezialisten getüftelt, um bei ihren Lichtröhren Technik, Stabilität und Lichtdurchlässigkeit zu synchronisieren.

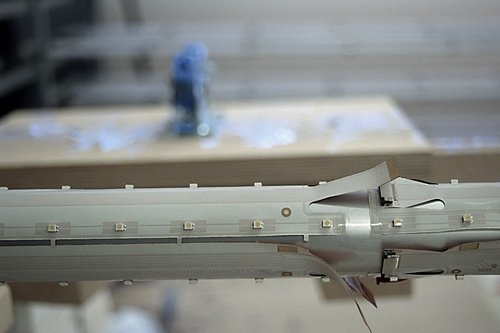

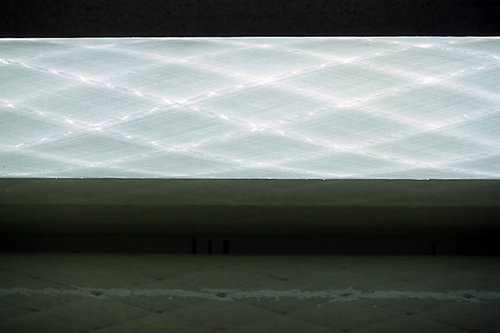

Im Winter 1970 konnten Willi Walter und Charlotte Schmid ihr Meisterwerk über der Bahnhofstrasse in Zürich einweihen. Die vertikal hängenden, mit einfachen 12-Watt-Glühbirnen bestückten Lichterketten lösten plumpe Sterne und traditionelle Konturbeleuchtung ab. Doch nicht nur radikal abstrakt war der Entwurf, sondern auch poetisch: Die Kabel der Low-Tech-Anlage drehten sich sachte im Wind und vermittelten so das Gefühl, sie würden an- und ausgehen. Der unberechenbare Faktor Wind war es, der den geometrisch-abstrakten Lichtraum zu einer sinnlichen Skulptur machte. Im internationalen Wettbewerb vor zwei Jahren stachen Fabio Gramazio und Matthias Kohler mit ‹The World’s Largest Timepiece› ihre zehn Konkurrenten aus. Die zur Vereinigung Zürcher Bahnhofstrasse zusammengeschlossenen Ladenbesitzer und -betreiber waren begeistert, denn die High-Tech-Leuchtstäbe der jungen Zürcher Architekten erfüllten alle Prämissen: Sie erinnern nicht an die alte Weihnachtsbeleuchtung, nutzen die Möglichkeiten neuster (und damit langlebiger und unterhaltsarmer) Leuchtmittel und sind individuell programmierbar. Seit dem Wettbewerb ist es zwei Jahre her, sind etliche Projektphasen vergangen und über ein Dutzend Prototypen entstanden. 275 Stäbe mit einer Länge von sieben Metern und einem Durchmesser von 15 Zentimetern hängen über die gesamte Länge von 1080 Metern in der Bahnhofstrasse. Der Abstand zwischen den Stäben beträgt rund vier Meter. Geändert gegenüber dem Wettbewerbsprojekt hat sich das Material und die Konstruktion der Leuchtröhren: Als eine im Schnitt quadratische Hülle aus Polycarbonat geplant, sind die Stäbe nun rund und bestehen aus siebzig Prozent Glasfasern und dreissig Prozent Epoxi-Harz. Die elegante Oberflächenstruktur ist sorgfältig gestaltet: Die Fasern sind nicht wie herkömmliche gewickelt, sondern rhombenartig übers Kreuz. Die Stäbe sind das Ergebnis einer aufwändigen interdisziplinären Teamarbeit: Lange haben die Architekten und die Projektpartnerin Industrial Micro Systems aus Winterthur mit dem Glasfaser-Produzenten Cowex daran getüftelt, das Lastprofil und das gewünschte Wickelmuster sowie eine grosse Lichtdurchlässigkeit unter einen Hut zu bringen. Das Resultat: Die Fasern sorgen trotz einer Wandstärke von nur 1,2 bis 1,9 Millimeter für genügend Stabilität und Lichtdurchlässigkeit – und das bei einem Gewicht von nur rund dreissig Kilogramm (inkl. Innenleben) pro Stab. Auch das Statikproblem ist elegant gelöst: Das sieben Meter lange Rohr trägt sich selbst, was den Vorteil hat, dass keine Tragkonstruktion von Innen ihren Schatten auf den transluzenten Fiberglas-Mantel wirft. Der Effekt: Die Hülle selbst scheint zu leuchten.

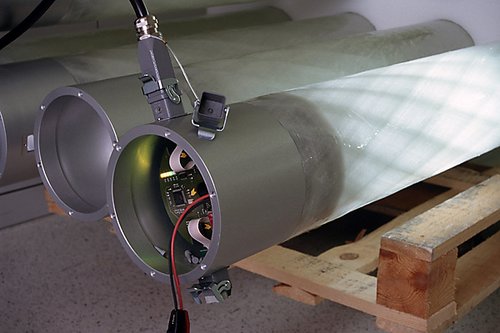

Temperaturbeständig und störungssicher

Dem Diodenträger und der Steuerungselektronik im Kopf sieht man die intensive Entwicklungsarbeit nicht an: Rund um ein Aluminium-Rohr sind 32 Lichtelemente auf federleichten Folien (mit je 28 LED-Leuchten) über die gesamte Länge geklebt. Dass Blitze, die im Winter zwischen Stromabnehmer und Tramleitung entstehen, die Steuerung nicht stören, ist die Koppelelektronik nicht mit Strom, sondern mit Licht gesteuert. So kann der Stab unabhängig von atmosphärischen elektromagnetischen Störungen bis zu 25 Mal pro Sekunde angesteuert werden – und das bei Temperaturen von Minus 45 bis zu Plus 80 Grad Celsius. Die Leuchtröhre wird oben und unten von einem Kopf- und Fussteil aus Aluminium abgeschlossen. Aufgrund des Gewichts und der Länge von sieben Metern ist auch das Seiltragwerk in der Bahnhofstrasse ein Neues: Ein Stahlseil, das jeweils zwischen die Fassaden gespannt ist, trägt oben und fixiert unten. Die runde Querschnittform des Rohrs hat nicht nur statische Vorteile, sondern kann auch Windlasten besser aufnehmen. Die ganze Aufhängung hat ein wenig Spiel, das macht ein minimales Pendeln möglich und verleiht den Stäben eine gewisse Leichtigkeit.

Das Einzelrohr braucht das Ensemble

Die 32 dynamisch dimmbaren Lichtelemente pro Stab machen – über die Länge von 1080 Metern gesehen – aus der Stabreihe eine Art Bildschirm mit insgesamt 8800 Pixel. Diese Zahl scheint hoch, doch die Auflösung ist viel kleiner als die eines Handydisplays. Dank des Sehwinkels des Betrachters auf der Strasse kann diese Leuchten-Matrix trotzdem als eine Art Bildträger bespielt werden. Denn der Passant sieht von der Strasse aus immer rund hundert Stäbe gleichzeitig. Das erhöht auch das subjektive Lichtvolumen. Wie kann dieser ‹Bildschirm› bespielt werden? Die Bilder, die Gramazio & Kohler entwickelten, sind abstrakt und das System bleibt offen. Ähnlich der alten Weihnachtsbeleuchtung bestimmt ein nicht terminierter Algorithmus die einzelnen Stimmungen und die Abfolge der Bilder, beispielsweise sanfte Lichtwogen. Zwei Parameter beeinflussen das System von aussen: Die Fussgängerdichte und das Datum. Sensoren messen die Passantenströme in der Bahnhofstrasse und geben ihre Daten an den Zentral-computer weiter. Die drei Messstationen reagieren aber nicht auf Einzelpersonen, sondern nur auf Bewegungen im Stadtmassstab, beispielsweise Menschenmassen am Sonntagsverkauf oder auf einen Umzug. Gleichzeitig ist die Anlage eine Art Weihnachtskalender, der sich mit den immer näher rückenden Festtagen ändert. Doch nicht – wie man es erwarten würde – steigern soll sich die Lichtintensität oder die Geschwindigkeit der Veränderungen gegen Weihnachten hin, sondern ruhige und gelassene Stimmungen wechseln sich ab.

Die neue Weihnachtsbeleuchtung inszeniert den prächtigen Zürcher Stadtraum elegant und bedient sich zeitge-mässer und – heute eine Selbstverständlichkeit – energiesparender Leuchtmittel, die noch einen Drittel des früheren Strom brauchen. Dies macht ‹The world’s largest Timepiece› einzigartig und vielleicht so beispielhaft wie die vorhergehende Weihnachtsbeleuchtung. Und: Wie beim Low-Tech-Vorgänger lässt auch das neue System den Zufall zu. Die Zeit und der Rhythmus der Stadt beeinflussen die Bilder und bringen eine poetische Unschärfe ins hochtechnisierte System.

[ Einweihung der neuen Weihnachtsbeleuchtung in der Bahnhofstrasse: 23. November 2005, 19 Uhr. ]hochparterre, So., 2005.11.20

20. November 2005 Roderick Hönig

verknüpfte Bauwerke

Weihnachtsbeleuchtung Bahnhofstrasse Zürich

Auch ein Appenzellerhaus

Im Dorfkern von Teufen gibt es schöne Appenzellerhäuser und Fabrikantenhäuser zeugen von der Weberei und dem Textilhandel. Wenig unterhalb des Bahnhofs haben die Architekten Covas Hunkeler Wyss im engen Korsett, das ihnen eine Zivilschutzanlage und die Grenzabstände vorgaben, ein Haus mit sechs Wohnungen errichtet. Die geknickten Fassaden und das gefaltete Dach brechen die grosse Form und nehmen den Massstab der Umgebung auf. Die Architekten interpretierten traditionelle Elemente auf eine frische Art. Dies zeigt sich bei der Dachlandschaft, die ein Motiv der zusammengebauten Altbauten der Umgebung zeigt, aber auch bei der hölzernen Fassade und den Fenstern, die sich teilweise mit Schiebeläden schliessen lassen. Die unterschiedlichen Fenster weisen darauf hin, dass sich unter dem Dach nicht einfach cremeschnittenartig aufeinander gestapelte Geschosse befinden. Jede der sechs Wohnungen besitzt einen überhohen Wohnraum und in der einen Dachwohnung scheinen die Winkel und Treppen kein Ende zu nehmen, bis man schliesslich die prächtige Dachterrasse erreicht. Rechte Winkel gibt es im Grundriss kaum und wer den Schnitt sieht, der staunt, dass am Ende alles zusammenpasste.hochparterre, So., 2005.11.20

20. November 2005 Werner Huber

verknüpfte Bauwerke

Sechsfamilienhaus

Drei für Fünf

In drei Etappen haben die Waadtländer Gemeinden Denens, Lussy, Saint-Prex, Villars-sous-Yens und Yens ihr Sekundarschulhaus in Saint-Prex gebaut: 1978 entstand Cherrat I, 1984 die Turnhalle, 1991 Cherrat II, im April 2005 Cherrat III. Dieser erhöht die Kapazität von 260 auf 400 Schüler und gibt der Schule ein Gesicht. Im Erdgeschoss hält der Neubau die Flucht des Altbaus mit seiner beigen Betonelementfassade und den braun eloxierten Fenstern ein.

Die Obergeschosse kragen jedoch kühn aus und überdecken den Pausenplatz. Dieser niedrige Aussenraum weitet sich im Innern zu einer doppelgeschossigen Halle, aus der eine Treppe ins 1. Obergeschoss führt. Der weitere Weg nach oben führt durch einen Durchgang zur Treppe im etwas heruntergekommenen Altbau, in dem bunte Dreiecke über den Türen freundlich wirken wollen. Da bleibt man lieber im Neubau, geht den Korridor entlang und entdeckt am Ende eine schmale Treppe, die in den 2. und 3. Stock führt. Dort sind 12 Klassen- und fünf Spezialzimmer untergebracht, im kleineren Bau Musiksäle und Bibliothek. Dass die Jugend aus fünf Gemeinden die Schule von Saint-Prex besucht, zeigt sich an der komfortabel ausgefallenen Vorfahrt für die Schulbusse.hochparterre, So., 2005.11.20

20. November 2005 Werner Huber

verknüpfte Bauwerke

Collège du Cherrat III