Editorial

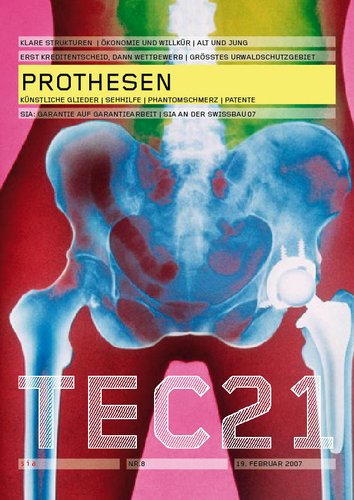

Dass der Bildung des Begriffs «Prothese» im 19. Jahrhundert eine Verwechslung der griechischen Wörter «prosthesis» (das Hinzufügen) und «prothesis» (das Voransetzen, der Vorsatz) zugrunde liegt, wirkt bis heute nach: Die englische Sprache (prosthesis) orientiert sich am materiellen Hinzufügen, die deutsche am linguistischen «Vorsatz» (Prothese analog zu Hypothese, Synthese).

In diesem Sinn findet der Begriff ursprünglich in der Architektur Eingang in den byzantinischen Sakralbau. Die «prothesis» bezeichnet den Raum für die Vorbereitung des Abendmahls und ist Teil des Bema, das aus dem Diakonikon, dem Presbytherion mit dem Altar und eben der Prothesis besteht. Als «prosthesis» ist sie ein Phänomen der architektonischen Moderne, was sich in «Phantomschmerz» niederschlägt, wie ihn der gleichnamige Artikel beschreibt.

Der Mensch ist ein «Mängelwesen». Ihm fehlen spezialisierte Organe. Er ist ein «infinito». Seine mangelhafte Morphologie zwingt ihn, die biologischen Mankos durch Prothesen zu kompensieren: Sprache, Technik, Kunst.

Den aufrechten Gang kompensieren wir mit dem Auto. Computer beschleunigen das Rechnen und die Kommunikation. Und weil unsere Behausung nicht, wie bei der Schnecke, Teil unserer Anatomie ist, bauen wir Häuser. Der Text «Künstliche Glieder» handelt von prothetischer Architektur.

Die Prothese verweist gleichermassen auf einen Mangel, eine Versehrtheit wie auf die Sehnsucht, diese Unvollständigkeit zu kaschieren und wieder ein Ganzes zu sein. Gerade dadurch aber betont sie das Manko auch, macht die Versehrtheit erst sichtbar. Diese Dialektik berühren die Architekten Meixner Schlüter Wendt mit dem Haus Wohlfahrt-Laymann, das unter dem Titel «Sehhilfe» thematisiert wird.

Rahel Hartmann Schweizer