Editorial

Vom 23. bis 27. Januar ist Swissbau in Basel, die Messe, die den Baupuls fühlt (Seite 46). Alle sind da – auch Hochparterre. Wir sind zu Gast bei Domoterra, der Vereinigung der Schweizer Ziegeleien. Auf einem Stand inklusive Kronleuchter aus Ziegeln und einer Mauer, die Computer und Roboter miteinander aufgeschichtet haben. Dazu erscheint ein Sonderheft, realisiert von Roderick Hönig. Hochparterres Abonnentinnen und Abonnenten erhalten es mit dieser Ausgabe, die anderen können den Coupon auf Seite 14 ausfüllen. Auch ein Ziegelrätsel mit Wettbewerb haben wir zu bieten: Die Karte liegt dem Heft bei und der erste Preis ist eine Reise mit Saus und Braus zum Weingut – das erste Haus, das der Roboter gemauert hat.Die aktuelle Ausstellung im Gelben Haus Flims heisst ‹Gebaute Bilder›.

Entlang Ralph Feiners Fotografien für das Buch ‹Bauen in Graubünden›, sind Beiträge von fünf Fotografinnen und 14 Fotografen zu sehen, darunter:

--› Hélène Binet

--› Hans Danuser

--› Lucia Degonda

--› Ralph Feiner

--› Heinrich Helfenstein

--› Christian Kerez

--› Filippo Simonetti

--› Margherita Spiluttini

--› Gelbes Haus Flims, bis 15. April 2007

Zu sehen ist ein Panorama vom legendären Zyklus, den Hans Danuser über die Kapelle Sogn Benedetg 1987 fotografiert hat, bis zu den subtilen Arbeiten des Fotoreporters Peter de Jong für die Südostschweiz. Also hinreisen, Ski fahren, Bilder schauen, im Restaurant Cavigelli gut essen und im Hotel Schweizerhof tief schlafen. Die Flimser Ausstellung hat keinen Katalog, dafür ein 216-seitiges Buch mit den Fotos von Ralph Feiner. Wer den Führer zur zeitgenössischen Architektur ‹Bauen in Graubünden› haben will, fülle den Coupon auf Seite 34 aus oder besuche die Website www.hochparterre.ch.

Inhalt

Funde

Stadtwanderer: In nationalem Interesse

Jakobsnotizen: Alpenecho

Estermann: Alpenjodel

Impressum

Titelgeschichte

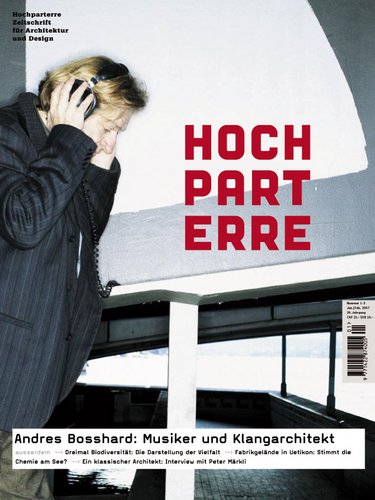

Andres Bosshard: Musiker und Klangarchitekt

Die Hörexkursion

Brennpunkte

– Achtersessel in Flums: Förderleistung am Berg

– Interview mit Peter Märkli: Ein klassischer Architekt

– Dreimal Biodiversität: Die Darstellung der Vielfalt

– Fabrikgelände Uetikon: Stimmt die Chemie am See?

– Essay: Jeder ist ein Künstler

– Swissbau Basel: Am Puls der Schweiz

– Schulhaussanierung Zürich: Chirurgie auf der Baustelle

– Besuch in drei Ateliers: Design im Kollektiv

Leute

Jubiläumsfeier des SDA in Zürich

Bücher

Ein grafischer Designhöhenflug, ein Lernpfad über wohn-

politische Bewegungen, ein 3D-Buch und andere

Siebensachen

Die Leuchte in Höhe gewickelt, freischwingend Schlitteln

und Häberlis tragbares Büro

Fin de Chantier

Das Bundesmedienhaus in Bern, Dietikons Zentrum, Flug-

platz Blécherette Lausanne, Besucherzentrum und mehr

An der Barkante

Mit Christian Wassmann in New York

«Ich bin ein klassischer Architekt»

Peter Märkli hat für die Novartis in Basel ein Bürogebäude mit Visitor Center gebaut. Der Architekt spricht über Symmetrie und den ‹Märkli-Klassizismus›, über Lampugnanis Masterplan, Kunst-und-Bau-Arbeiten sowie über Materialien, die wie Ornamente verwendet werden, und über direkt auf der Wand verlegte Leitungen.

Waren die städtebaulichen Vorgaben des Masterplans von Vittorio M. Lampugnani Fluch oder Segen?

Weder noch. Ein Masterplan ist das Prinzip eines jeden Städtebaus. Innerhalb der festgelegten Baufelder können sich die Architekten gewisse Freiheiten erarbeiten, doch das einzelne Gebäude soll keine Ausnahme sein, sondern sich dem übergeordneten Plan unterwerfen. Man kann mit einem einzelnen Gebäude nicht die Stadtstruktur ändern.

«Architektur ist keine Sportveranstaltung», haben Sie einmal gesagt. Die Bauten auf dem Novartis-Gelände erinnern trotzdem an eine Architektur-Olympiade. Kümmert sich Ihr Haus um die anderen Bauten?

In grossem Masse! Als wir 2004 mit dem Bau begonnen haben, standen ja nur der steinverkleidete Hauptsitz aus dem Jahr 1939 sowie das Forum 3 von Diener & Diener Architekten. Die Erscheinungsform unseres Hauses wurde durch diese Nachbarschaft determiniert. Auf den Stadtplatz hin, das sogenannte Forum, haben wir die Proportion so gewählt, dass der LED-Screen von Jenny Holzer relativ weit herunterkommt. So steht das Gebäude fest am Platz und wirkt nicht aufgeständert.

Lampugnani sah auf dem Grundstück Fabrikstrasse 6 ursprünglich eine Bibliothek vor. Was ist aus ihr geworden?

Die Bibliothek hat sich zu einem ‹Marktplatz des Wissens› gewandelt. Sie wird ins Zentrum des Campus verlegt. Die Lage am Platz, gleich hinter dem zukünftigen Haupteingang, erwies sich für diesen Zweck als ungeeignet. Deshalb hat die Novartis entschieden, an der Fabrikstrasse 6 das Visitor Center einzurichten.

Was ist ein Visitor Center?

Das Visitor Center empfängt auswärtige Gäste wie auch Mitarbeiter aus aller Welt, es ist eine Art Verteilerzentrale. Hier finden auch Anlässe wie Weihnachtsapéros statt. Man kann sich darin für informelle Sitzungen treffen, auch Schulkassen werden hier empfangen. Deshalb war uns die Art und Weise, wie das Haus Menschen aufnimmt, also wie gastfreundlich es ist, sehr wichtig. Wie und wie viele Informationen über Novartis darin transportiert werden, liegt in der Kompetenz des Auftraggebers.

Die Baueingabe war im April 2004, die Übergabe im Mai 2006. Ist schnelles Bauen ein Vor- oder Nachteil?

Den hohen Takt empfand ich als Vorteil. Denn wenn ich an eine neue Bauaufgabe herantrete, bin ich immer sehr motiviert. Diese Leidenschaft kann ich nicht unendlich lange aufrechterhalten. Zur hohen Realisierungsgeschwindigkeit gehört aber auch eine entsprechende Entwurfsstrategie.

Das heisst, die Grundstruktur eines Hauses, seine Proportionen und die Gliederung der Fassade sind unumstösslich.

Für die Haustechnik hingegen muss ich ein System entwickeln, das auf nachträgliche Änderungen, die zu jedem Bau gehören, reagieren kann, ohne dass sie die Architektur in Frage stellen. Deshalb haben wir sehr wenig einbetoniert. Die Leitungen in den Lager- und Technikräume sind sichtbar montiert und werden so zum Ornament.

Mein erster Eindruck war: ein amerikanisches Haus der Vierzigerjahre. Was für eine Art Architektur ist es?

Es ist eine Architektur, die mir entspricht. Wir wollten ein zeitgemässes, frisches Gebäude machen – ein Haus, das als intim, sinnlich, gelassen und reich empfunden wird. Einige sagen es wirke ‹altneu›. In der Architektur gibt es eine Grundfrage: der Raum. Wie wird er strukturiert, organisiert und proportioniert, wie ausdruckshaft ist er? Wenn der Architekt diese Fragen beantwortet hat, kann er beispielsweise eine gewisse Sinnlichkeit oder Intimität für diese Räume wählen. Sie ist aber nicht auf irgendein Jahrzehnt bezogen, sondern relevant für alle Epochen.

Der Novartis-CEO Daniel Vasella hat den Aus- und Umbau des Novartis Campus zur Chefsache erklärt. Um sich eine genaue Vorstellung von den zukünftigen Gebäuden zu machen, liess er 1:1-Modelle von allen Fassaden erstellen. Wie verlief die Zusammenarbeit?

Unser Beruf setzt ein grosses Abstraktionsvermögen voraus. Das Entscheidungsgremium, dem Daniel Vasella vorsteht,

braucht haptische und visuelle Erfahrungen. Darum die aufwendige Bemusterung und die 1:1-Modelle. Dazu hat der CEO jeweils sehr rasch Stellung bezogen.

An der Fabrikstrasse 6 liegt Marmor auf den Böden, die Wände sind in Eibe, die Handläufe in Olivenholz furniert, die Stützen mit Chromstahl verkleidet. Sie verwenden edle Materialien wie Ornamente. Welche Rolle spielt das Ornament?

Eine grosse Rolle. Das Visitor Center wird durch den weissen Marmor nobilitiert, es ist ein Liebesbeweis an die alten Griechen. Der Materialwechsel zwischen den Geschossen lässt einen ohne Beschriftung merken, wo der Besucherbereich aufhört. In einer zweiten Hierarchieebene haben wir die Zeichnungen der Materialien als ornamentalen Ersatz verwendet. Wir haben aber nur die Richtungen der Adern bestimmt und nicht die Lage der einzelnen Platten. Eine Art kalkulierter Zufall. Ich glaube, dass der Architekt nicht alles bestimmen sollte, sondern dass er dem Arbeiter oder Unternehmer einen Rahmen ausstecken sollte. So kommt Frische in den Bau und man muss nicht immer alles umzeichnen, wenn es Änderungen gibt.

Der Grundriss des Hauses basiert auf einer doppelsymmetrischen Form. Ein Märkli-Klassizismus?

Ich bin ein klassischer Architekt und fühle mich der abendländischen Stadt und Baukunst verpflichtet. Meine Erfahrung ist, dass klassische Grundmuster ein unglaubliches Potenzial beinhalten. Das Haus hat zwei wichtige Seiten: vorne das Forum, hinten der Long-Square, der noch gebaut wird. Wir versuchten in dieser Gebäudetiefe Büros zu organisieren, ohne dass man denkt, wir hätten einfach die Trennwände weggelassen. So ist das symmetrische Raumsystem entstanden. Aber es gibt genügend Abweichungen von der Grundsymmetrie. Man muss die Symmetrie mit Ausnahmen attackieren – sie ist nicht relevant.

Das Budget war beschränkt, aber wohl dotiert. Beim Entwurf kann der Architekt lenken, wo er wie viel Geld investieren will. Wo haben Sie investiert?

Es stimmt nicht, was Sie sagen: Alles ist wichtig! Es geht darum, das Baukonto so zu bewirtschaften, dass ein Maximum an Wirkung entsteht. Ein Gebäude soll doppelt so reich aussehen, als es ist.

Ich war der Meinung, dass Peter Märkli bei Kunst-und-Bau-Projekten nur den Bildhauer Hans Josephsohn an sein Werk ‹heranlässt›. In die Platzfassade aber ist eine Leuchtschrift der Künstlerin Jenny Holzer integriert.

Die Frage muss andersherum gestellt werden: Wie viele Bildhauer könnte der Architekt Peter Märkli finden, die für seine Häuser gut wären? Ich kann mir verschiedene Zusammenarbeiten vorstellen, doch habe ich bis anhin niemanden

gefunden, ausser Hans Josephsohn und Alberto Giacometti, dessen Plastiken mit meiner Architektur so zusammenspielen, wie ich es mir wünsche. Es ist nicht eine Frage der Qualität, sondern es sind die darin widergespiegelten Haltungen zum Leben, die mich ansprechen.

Wie kamen Sie zu Jenny Holzer?

Harald Szeemann war für das künstlerische Konzept auf dem Novartis Campus verantwortlich. Er hat mir Jenny Holzer vorgeschlagen. Ich habe sofort zugesagt. Die Arbeit ist integraler Bestandteil der Fassade, wie es auch ein Relief von Josephsohn wäre. Kunstwerk und Fassade bedingen einander. In diesem Sinne funktioniert ihre Arbeit wie die Reliefs- und Halbfigur-Arbeiten von Josephsohn, wie ich sie bereits in anderen Bauten integriert habe.hochparterre, Di., 2007.01.23

23. Januar 2007 Roderick Hönig

verknüpfte Bauwerke

Bürogebäude und Besucherzentum WSJ-157

Doppelplatz

Im 20. Jahrhundert legte das Zentrum von Dietikon sein dörfliches Gepräge schrittweise ab. Jedes Jahrzehnt hinterliess seine Spuren: Herausragend ist die Betonskulptur des ehemaligen Kaufhauses ‹Regina›, den Tiefpunkt setzte vor zwanzig Jahren das ‹Löwenzentrum›. Dem öffentlichen Raum schenkte die Stadt zunächst nur wenig Beachtung, bis Ueli Zbinden vor gut zehn Jahren dem Bahnhofplatz ein neues Gesicht gab (HP 11/93). Die zweite Etappe – der Umbau des Kirchplatzes – war bereits geplant, konnte aber erst jetzt verwirklicht werden. Wie in Agglomerationsgemeinden ist der Platz nicht ein präzis definierter Raum, sondern er läuft nach allen Seiten aus; zudem zerschneidet die Bremgarten-Dietikon-Bahn die Fläche entzwei.

Also gestaltete Ueli Zbinden nicht einen Platz, sondern zwei Platzteile, die er mit zwei rechteckigen Feldern aus hellem Gneis belegte. Ein Wasserbecken und Beleuchtungskandel aber auf dem einen Platzfeld nehmen die Mittelachse der Kirche auf, auf dem anderen steht eine offene Markthalle, die sich mit Stoffstoren schliessen lässt. Ueli Zbinden arbeitete mit dem gleichen gestalterischen Repertoire wie beim Bahnhofplatz. Dadurch bilden die beiden Etappen eine Einheit, wenn auch die jüngsten Bauten noch etwas straffer gestaltet sind als die älteren.hochparterre, Di., 2007.01.23

23. Januar 2007 Werner Huber

verknüpfte Bauwerke

Kirch- und Marktplatz Dietikon

Flügel für die Flieger

Der Lausanner Flugplatz bei der Autobahnausfahrt Blécherette im Norden der Stadt stand nach dem Abzug des Militärs vor 15 Jahren fast vor dem Ende; ein Hangar mit einem raffinierten Tor zeugt noch von der Pionierzeit. Heute gewinnt das zum Aéroport mutierte Aérodrome dank einer neuen Betreibergesellschaft immer mehr an Bedeutung für Geschäftsflüge von Lausanner Firmen. Am Rand des Rollfeldes, wo das Terrain an einer Hangkante steil abfällt, erstellte das Büro CCHE Architecture ein Verwaltungsgebäude. Auf einem luftseitig ein- und landseitig dreigeschossigen Sockelbau mit Schulungsräumen und dem Restaurant liegt das Hauptgeschoss mit dem Kontrollraum und dem Zollbüro. Bei der Form liessen sich die Architekten von den Flugzeugen inspirieren. Das ist zwar nicht besonders originell, aber wirkungsvoll: Das Gebäude wurde sofort zum Wahrzeichen des Flugplatzes und zum Symbol für dessen Dynamik. Holzelemente aus geklebten Lamellen bilden die Tragstruktur des Flügels, der mit Zinkblech verkleidet ist. Dass die Lausanner Flugplatzgesellschaft – im Gegensatz zum Zürcher Flughafen – nicht aus dem Vollen schöpfen kann, zeigt sich darin, dass die Architekten auf den Innenausbau kaum mehr Einfluss hatten.hochparterre, Di., 2007.01.23

23. Januar 2007 Werner Huber

verknüpfte Bauwerke

Flugplatz Blécherette

Eleganz, Symmetrie und Ornament

Mit kühler Eleganz empfängt das Visitor Center den Besucher. ‹Weltläufig› ist das Zauberwort, das die Atmosphäre beschreibt. Hell ist es hier und heiter, marmorweiss und eibenhölzig. Der Konzern präsentiert sich mit grossem Atem, genauer: mit einer Halle. Noch genauer: mit einer Folge von Hallen. Der Besucher wird durch einen Wechsel von Raumverdichtung und Raumerweiterung geführt. Das Erdgeschoss ist keine Schicht, es ist eine Raumskulptur. Der Weg: Mit Jenny Holzers Leuchtschrift neutralisiert Märkli die hohe Arkade, die Lampungnanis Masterplan vorschreibt. Sie wirkt nicht länger zweigeschossig und gehört nun zum Haus, nicht mehr zum Platz. Durch den Windfang gelangt man in die erste Halle, überraschend quergestellt, obwohl der Blick und die Bewegung in die Tiefe gehen. Die Höhe und die Grösse des Raums werden bewusst inszeniert, der Besucher spürt: Hier bin ich richtig. Es folgt eine eingeschossige Durchgangszone vor den Aufzügen, deren Decken die Raumverdichtung wie Deckel auf einem Gefäss verstärken. Dann öffnet sich der Lichthof, der durch alle Geschosse in die Höhe strebt und in einer Laterne endet. Man steht unter der Kuppel und ist angekommen. Beim Umhergehen setzt man sich den Grundriss im Kopf zusammen und ist von der doppelten Symmetrie überrascht, rechts und links scheinen gespiegelt, ebenso vorn und hinten. Erst die Pläne machen die Abweichungen deutlich, die Raffinesse des feinen Anpassens an die Spielregeln des Masterplans und an das Baufeld.

Aber trotzdem: Ist es ein klassizistischer Grundriss, mehr noch Bau? Märkli ein Nachfolger Durands? Auf jeden Fall fürchtet er sich nicht vor der Symmetrie, doch er behandelt sie wie mit der linken Hand, sie spielt den alles zusammenhaltenden Bass, während die rechte das Ornament zeichnet. Denn die Rautengitter an der Fassade, die Kassettierung der Decken und vor allem die Handläufe der Treppen sind Ornamente, Schmuck als sich wiederholende Form. Schmuck auch die Ausstattung der Sanitärräume und die tiefblaue Farbe des Teppichs in den Bürogeschossen. Das diskrete Ornament im strengen Baukörper sorgt für die Behaglichkeit, welche die Räume ausstrahlen. Der Weltkonzern will nicht beeindrucken, er will empfangen. Fürstlich, doch nicht steif, die Krawatte ist selbstverständlich, doch nicht obligatorisch. Die kühle Eleganz wirkt nie kalt.

[ Schweizerisches Architekturmuseum (Hg.): Novartis Campus – Fabrikstrasse 6 / Peter Märkli. Christoph Merian Verlag, Basel 2006, d/e, CHF 49.– ]hochparterre, Di., 2007.01.23

23. Januar 2007 Benedikt Loderer