Inhalt

WOCHENSCHAU

02 Architektur, wie sie im Buche steht | Jochen Paul

03 About making Architektur in Rom | Claudia Tiesler

03 gmp Architekten in Klausur | Brigitte Schultz

04 Planung für das Deutzer Bahnhofsumfeld | Frank Peter Jäger

05 Birken am Aegi in Hannover | Dietmar Brandenburger

05 Gustav-Ammann-Retrospektive in Zürich | Hubertus Adam

BETRIFFT

08 Totes Gleis | Ulrich Brinkmann

WETTBEWERBE

12 Umfeld der Marienkirche in Lübeck. Zwei Positionen | Dieter Schacht und Klaus Brendle

14 Entscheidungen

15 Auslobungen

THEMA

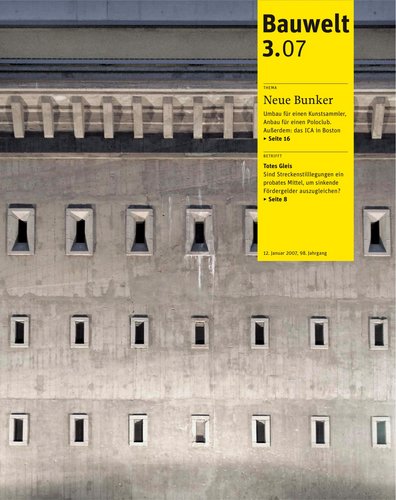

16 Für Sammlung und Familie | Nils Ballhausen

24 Teehaus auf Bunker | Nils Ballhausen

28 Ein Wonderbra für Boston | Susanne Schindler

REZENSIONEN

35 Frame and Generic Space | Christian Brensing

35 UN Studio | Wilhelm Klauser

36 Hans van Heeswijk | Wilhelm Klauser

36 Charles Rose | Frank Drewes

RUBRIKEN

06 wer wo was wann

06 Leserbriefe

34 Kalender

37 Anzeigen

Totes Gleis

In schrumpfenden Regionen stellt sich die Frage, welche Infrastruktur und wie viel davon auf Dauer erhalten werden kann. Im Land Brandenburg sind mit dem Winterfahrplan periphere Bahnstrecken stillgelegt worden. Das Beispiel Prignitz zeigt, dass über die Grenzen eines Bundeslandes hinaus Perspektiven entwickelt werden könnten, für die ein Bahnanschluss unverzichtbar ist. Die nächste Sparrunde kommt bestimmt, nicht nur im Land Brandenburg.

„Donnerstag fahre ich nach Putlitz.'

„Wohin?'

„Nach Putlitz.'

„Wo ist das denn?'

„Bei Pritzwalk.'

„Und wo liegt Pritzwalk?'

„In der Prignitz.'

Eine Reise in den nordwestlichen Zipfel Brandenburgs stellte Menschen, die sich mit der Aussprache von Zischlauten schwer tun, bislang in erster Linie vor phonetische Probleme. Seit Sonntag, 10. Dezember, ist auch die Reise selbst mühselig: Mit der Umstellung auf den Winterfahrplan endete nach 110 Jahren der Zugverkehr auf der Strecke von Pritzwalk nach Putlitz, ebenso wie der zwischen den Städten Neuruppin und Neustadt (Dosse), zwischen Neuruppin und Herzberg und zwischen Joachimsthal und Templin; auf anderen Strecken im Land fahren die Züge seltener oder nur noch im Ausflugsbetrieb, so etwa ins beliebte Rheinsberg mit seinem Schloss. 10 Millionen Euro spart das Land dadurch im nächsten Jahr, 1,13 Millionen Zugkilometer werden weniger gefahren. Und das Beste daran: Nur 222o Fahrgäste sind davon betroffen, hat das Brandenburger Ministerium für Infrastruktur und Raumordnung (MIR) gezählt. Also eigentlich gar keine. Ursprünglich sollte ein viel umfangreicherer Teil des Schienennetzes in den entlegenen Regionen Brandenburgs stillgelegt werden, darunter in der Prignitz auch der Abschnitt Pritzwalk- Meyenburg. Zwar scheiterte dieses Ansinnen am Widerstand von lokalen Initiativen und Politikern, dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und der Prignitzer Eisenbahngesellschaft (PEG), aber da ein immer schlechteres Angebot selten nur zu größerer Nachfrage führt, ist die Diskussion um die Stilllegung auch dieser Strecke in der nächsten Sparrunde zu erwarten - trotz „Billy', dem legendären Regal, das Ikea seit 1971 in Meyenburg produziert. Nun soll der Schülerverkehr auf die Bahn verlagert werden, und die Betriebe im Pritzwalker Gewerbegebiet sind gehalten, ihren Schichtbeginn dem Zugverkehr anzupassen. In Zukunft müssen täglich 500 Fahrgäste die Verbindung nutzen, damit diese auf lange Sicht der Stilllegung entgeht. Der Rückzug ist der vom Bund beschlossenen Kürzung der „Regionalisierungsmittel' zu verdanken, mit denen die Länder seit der Bahnreform im Jahr 1994 ihren Regionalverkehr bei der Bahn bestellen. Dem Land Brandenburg werden bis zum Jahr 2010 insgesamt 142 Millionen Euro gekürzt - diese gilt es einzusparen. Die Konsequenz, die die rot-schwarze Landesregierung daraus gezogen hat, ist ein Beleg dafür, dass sie die Ankündigung, künftig nur noch die stabileren, in Hauptstadtnähe zum Teil sogar wachsenden „Zentralen Orte' des Landes fördern zu wollen, ernst meint. Anders als beispielsweise Berlin war Potsdam nicht bereit, die gekürzten Gelder mit Einnahmen aus der Mehrwertsteuererhöhung auszugleichen oder vielleicht gar den Straßenausbau um diese Summe zu reduzieren. Als Kenntnisnahme von Realität mag eine solche Setzung begrüßt werden. Kann sie, im Hinblick auf den Bahnverkehr, aber auch als Vision von etwas Zukünftigem gelten? Von einer Regierung dürfen Bürger mehr erwarten als bloßes Reagieren. Die Prignitzer Eisenbahngesellschaft hatte für ihre Stammstrecke nach Putlitz bereits Ausbaupläne geschmiedet, die der Verbindung höhere Fahrgastzahlen bescheren sollten: durch Zwischenstopp an einer Pritzwalker Schule und durch besseren Anschluss an den dortigen Stadtbusverkehr. Doch die Entscheidung darüber wurde vom Land so lange verzögert, die Planung immer weiter abgespeckt, bis die Stilllegung beschlossen war. Das Agieren der Landesregierung beweist, dass die Verantwortung für die schrumpfenden Landstriche künftig von den benachbarten Metropolen mitgetragen werden muss - allein schon aus Eigeninteresse. Die ablehnende Haltung der Brandenburger gegenüber einer Fusion mit Berlin hat bislang eine befruchtende Debatte darüber verhindert, welche Rolle eine Region wie die Prignitz künftig spielen könnte. Das ändert aber nichts daran, dass diese Diskussion zum beiderseitigen Nutzen nicht nur auf Brandenburger Niveau geführt werden darf. Andererseits: Auch in Berlin beschäftigen sich die Experten für Shrinking Cities fatalerweise lieber mit den exotischen und letztlich bequemeren Großstädten in der Ferne, als sich darauf einzulassen, Verantwortung für die Provinz vor der eigenen Haustür zu übernehmen.

Leeres Land, Aussteigen bitte!

Die Prignitz liegt ziemlich exakt auf halbem Weg zwischen Hamburg und Berlin. Die große leere Landschaft, über die sich weit der Himmel spannt, ist ein denkbar starker Kontrast zu all dem, was das Leben in den beiden größten Städten Deutschlands ausmacht. Gerade einmal 50 Einwohner teilen sich einen Quadratkilometer Prignitz, das ist selbst für Brandenburger Verhältnisse wenig (86 Einwohner/km2), vom Bundesdurchschnitt (220 Einwohner/km2) oder vom Berliner Wert (3800/km2) ganz zu schweigen. Jedem Besucher dürfte schnell klar sein: Das nötige Passagieraufkommen für einen Zugbetrieb zu generieren, wird der Region allein zunehmend schwer fallen. Zwischen Putlitz und Pritzwalk zählte die PEG in den letzten Jahren rund 150 Reisende an Wochentagen, am Wochenende und in den Ferien waren es weniger als die Hälfte. Das touristische Potential der Prignitz ist also noch nicht ausgeschöpft. Denn für Großstädter hat die Gegend Reiz. In Putlitz leben rund 3000 Menschen. Das im Jahr 946 erstmals erwähnte Städtchen an der Stepenitz - einer der wenigen Flüsse im Land, die noch ihrem natürlichen Lauf folgen - wird überragt von der Ruine der Burg der Edlen Herren Gänse; die von zweigeschossigen Fachwerkhäusern gesäumten Straßen im Zentrum der Stadt aber tragen die Namen von Karl Marx, Ernst Thälmann und Rudolf Breitscheid. Die Geschäfte halten Mittagsschlaf; Mode und Schuhe melden: „Alles muss raus!' Der Fremde wird mit dem Herrn Pfarrer verwechselt. Hierher kommt man nicht, um Geschäften nachzugehen oder um „etwas erleben' zu wollen - wer nach Putlitz reist, sucht vor allem Ruhe. Damit die Region die Perspektive entwickeln kann, rund sechs Millionen Großstädtern Angebote als dauerhafter Rückzugs- und temporärer Erholungsraum zu unterbreiten, ist ein bequemer und leistungsfähiger Anschluss an den öffentlichen Verkehr aber unabdingbar - zumal die Konkurrenz an der Ostseeküste von Hamburg wie Berlin aus gut zu erreichen ist. Zwar liegt die Prignitz direkt an der A24 (Putlitz hat sogar die Ehre, alleiniger Namenspatron der Anschlussstelle 17 zu sein), aber der Verlust des Bahnanschlusses wiegt dennoch schwer. Denn in einer Großstadt ist man auch ohne privaten PKW mobil, und deshalb verfügen längst nicht alle potentiellen Besucher über die Möglichkeit, die Autobahn zu benutzen. Doch selbst wer ein Auto hat, reist in die Prignitz vielleicht lieber mit der Bahn, denn die überwiegend flache, allenfalls sanft hügelige Landschaft eignet sich vortrefflich, um mit dem Fahrrad erkundet zu werden, und das lässt sich im Zug mühelos unterbringen. Abgesehen davon, dass Touristen vor Linienbussen generell zurückschrecken, ist in den Bussen, die jetzt zwischen Pritzwalk und Putlitz verkehren, für Fahrräder kein Platz: Die „Busse' sind Linientaxis mit Platz für maximal vier Fahrgäste ohne allzu viel Gepäck. Mit der Umstellung von Schienen- auf Busverkehr sinken die Fahrgastzahlen durchschnittlich um 70 Prozent, wie die Erfahrungen nach anderen Streckenstilllegungen zeigen, doch zur Umstellung auf Taxibetrieb liegen selbst dem BUND keine Zahlen vor. Das MIR verspricht auf seiner Homepage: „Mit unseren Investitionen und unserer Politik wollen wir die Städte noch attraktiver und lebenswerter gestalten sowie leistungsfähige Verkehrsverbindungen schaffen. Damit verbessern wir für die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes ganz konkret und sichtbar die Lebensverhältnisse, schaffen gute Rahmenbedingungen für Investitionen und tragen so zur Zukunftsfähigkeit Brandenburgs in einem größer gewordenen Europa bei.'

Im Supermarkt-Stehcafé:

„Bei Uwe ist alles ausgebucht.'

„Bei wem?'

„Na, bei Uwe, der vor Jahren die Post gekauft hat, der hat doch umgebaut, sind jetzt Fremdenzimmer drin.'

„Weiß ich doch, und da ist ausgebucht?'

„Bis Februar nächsten Jahres! Bauarbeiter!'

„Die Ferienwohnungen unten am Fluss, die sind auch immer belegt.'

„Können sie mein Haus auch zum Ferienhaus umbauen, wenn ich erst mal weg bin.'

„Du willst auch weg?'

„Auswandern, nächstes Jahr, auf jeden Fall. Norwegen oder Teneriffa, da könnte ich hin. Hausmeister.'Bauwelt, Fr., 2007.01.12

12. Januar 2007 Ulrich Brinkmann

Umfeld der Marienkirche in Lübeck

Ein weiterer Anlauf zur Stadtreparatur in Lübeck: Das desolate Umfeld von St. Marien soll neu gestaltet und, in Anlehnung an die historisch enge Bebauung, durch den Bau eines Gemeindezentrums stadträumlich wieder gefasst werden. Das Ergebnis des kürzlich abgeschlossenen Gutachterverfahrens wird in der Hansestadt kontrovers diskutiert. Endlich ein Entwurf, der unaufgeregt und würdevoll zugleich die Marienkirche rahmt, sagt der Lübecker Architekt Klaus Brendle, der Kirchengemeinde und Stadt bei dem Verfahren beraten hat. Hingegen kritisiert Dieter Schacht von der „Bürgerinitiative Rettet Lübeck' eine ganze Reihe von städtebaulich verfehlten Vorgaben. Zwei Positionen.

Seit den Kriegszerstörungen der Lübecker Altstadt im Jahr 1942 gab es eine Vielzahl von Wiederaufbau-, Struktur-, Entwicklungs- und Sanierungsplänen, Verkehrskonzepten, Kolloquien und auch mehrere Wettbewerbe, die sich speziell mit dem Lübecker Markt und dem Umfeld der Marienkirche auseinandersetzten. Den letzten Ideenwettbewerb lobte die Hansestadt Lübeck vor zehn Jahren anlässlich der Umnutzung des Postareals am zentralen Markt aus. Fünf der 83 eingereichten Beiträge versah die Jury mit Preisen. Realisiert wurde keiner davon. Anstelle der ehemaligen Hauptpost steht heute der Kaufhausneubau von Christoph Ingenhoven (Heft 14/2005) am Markt. Überraschung löste nun das Ergebnis des im Oktober vergangenen Jahres entschiedenen kooperativen Gutachterverfahrens „Umfeld Marienkirche' aus. Unter den sechs Teilnehmern, die vom Kirchenvorstand gemeinsam mit Vertretern des Lübecker Gestaltungsbeirats ausgewählt worden waren, befand sich bedauerlicherweise keiner der Preisträger von 1996 - obwohl die Aufgabenstellung in beiden Verfahren nahezu identisch war. Gefragt war eine „städtebauliche Gesamtkonzeption für die Gestaltung der Straßen-, Platz- und Freiflächen im Umfeld der Marienkirche einschließlich eines Neubauentwurfs für den nordwestlichen Bereich des Kirchenplatzes'. Entlang der Straße Schüsselbuden zog sich bis 1942 eine schmale Zeile Bürgerhäuser, und an der Ecke Mengstraße stand - bis 1967 noch als Ruine - die spätgotische Kapelle „Maria am Stegel'. Den Verlust dieser städtebaulichen und topografisch bedeutsamen baulichen Einfassung des Kirchenareals gilt es zu beheben. Anlass für das Verfahren jedoch ist die Absicht des Kirchenvorstandes, sich von dem denkmalgeschützten Marienwerkhaus südlich der Kirche, dem jetzigen Gemeindezentrum, zu trennen. Stattdessen soll ein schwellenarmes „offenes' Gemeindezentrum nordwestlich der Kirche entstehen. In diesem Zuge ist vorgesehen, den Haupteingang auf der Südseite der Kirche an ihre Westseite - die Turmfassade - zu verlegen. Die Teilnehmer setzten sich engagiert mit den teilweise widersprüchlichen Vorgaben auseinander und gelangten zu konträren Vorschlägen. Der Münchner Architekt Franz Riepl, der nach einer Überarbeitungsphase mit dem ersten Preis ausgezeichnet wurde, verteilt das Raumprogramm auf drei separate Gebäude. Mit einem wird der Zugang zum südlichen Marienkirchhof verengt, die beiden anderen bilden die Ecke an der Mengstraße mit einem Treppendurchgang. Die Turmfassade bleibt nahezu unverstellt. Dieser Vorschlag entspricht am ehesten der vom Kirchenvorstand angestrebten Nachhaltigkeit, das heißt auch einer zukünftig möglichen Fremdnutzung, und soll als Leitlinie für eine Realisierung weiterverfolgt werden. Die Vorschläge, die das Raumprogramm in einer straßenbegleitenden Bebauung am Schüsselbuden konzentrieren, erwiesen sich wegen des geringen Abstands zur Kirchenfassade als unrealisierbar. Ohne Reduzierung der Straßenbreite ist eine Stadtbildreparatur auf den alten Baufluchten einfach nicht möglich. Der Versuch, das Verkehrskonzept diesbezüglich zu ändern, wurde aufgrund der stringenten Vorgaben von keinem der Architekten unternommen. Auch die Neuorganisation des Verkehrs speziell für den südlichen Marienkirchhof - ein Teil der Aufgabenstellung - ist bei der Bearbeitung erst gar nicht thematisiert worden. Dieser Freiraum, der von jeher die Verknüpfung zwischen Haupteingang der Marienkirche und Marktplatz darstellt, droht bei der Verlegung des Haupteingangs völlig zu veröden. Es ist zu bedauern, dass der Schwerpunkt der gestalterischen Überlegungen nicht auf der Beseitigung der Defizite dieses städtischen Raums ausgerichtet war - ebenso wenig wie auf die Modernisierung des Marienwerkhauses als Gemeindezentrum anstelle eines Neubaus, auf die Wiederherstellung alter Wegebeziehungen zum Markt, auf die Beibehaltung des südlichen Haupteingangs der Marienkirche und auf die Öffnung der gegenüberliegenden Rückfassaden. Dieter Schacht

Als die Stadt Lübeck 1995 beim Wettbewerb zur Neubebauung der Marktwestseite auch das Umfeld von St.Marien mit einbezog und hierfür bauliche Ideenvorschläge wünschte, konnte sie nicht ahnen, dass die Kirchengemeinde zehn Jahre später ein Raumprogramm aufstellen würde, um genau diese Flächen vor Marien's Westwerk mit einem Gemeindehaus zu bebauen. Seit der Beseitigung der Kriegsruinen lag die Fläche leer und brav bepflastert im Fallwind der hohen Kirchtürme, verengt ob der Verkehrsansprüche der Nachkriegszeit. Die Anforderungen an eine zeitgemäße Gemeindearbeit und der durch jährlich fast eine Million Besucher entstandene Kommunikationsbedarf beförderten Überlegungen, aus dem benachbarten Marienwerkhaus auszuziehen und noch näher an das Kirchenschiff zu rücken, mit einladender Architektur neue Position zu beziehen und - mit angeregt von Vorschlägen der Künstlergruppe um Rosemarie Trockel - ein wenig Stadtreparatur zu betreiben. Diese Anliegen wurden von der Kirchengemeinde an die Bauverwaltung herangetragen und fanden dort Unterstützung. Bietet sich doch nicht oft ein Eigentümer an, für einen solch schwierigen Ort einen sorgfältigen Wettbewerb auszuloben und namhafte Büros Lösungen ausarbeiten zu lassen. Die Form des nichtanonymen „kooperativen Gutachterverfahrens' gab der Kirchengemeinde, der Bauverwaltung und dem Preisgericht unter Vorsitz von Heinz Hilmer (Berlin/ München) genügend Zeit, stufenweise und im Dialog mit den sechs Büros verschiedene Lösungen zu erkunden und deren Ausarbeitung zu begleiten. Am Ende überzeugte der Entwurf von Franz Riepl aus München mit einem Gebäudeensemble, das entlang der Mengstraße die „großen Linden' - Überbleibsel einer Grünanlage aus dem 19. Jahrhundert - stehen lässt oder diese wahlweise mit Klein bau - ten, die an die historischen Brotschrangen erinnern, bausteinartig verlängert. Die Verkehrstrassierung der Wiederaufbaujahre und die Anforderungen jetziger Stadtpolitik erlauben keinen Rückbau der Straße Schüsselbuden auf die mittelalterliche „Enge'. Der Auslobungstext lässt dennoch ein Vorrücken an der Kreuzung Schüsselbuden/Mengstraße in den Straßenraum und eine Fußwegüberbauung entlang dem schmalen Streifen vor St. Marien zu. Diese Option zur Straßenprofil-Verengung griff Riepl in seinen Gebäuden auf, von denen ein kleineres den Marienkirchhof mit Café, Kirchenladen und Infozentrum räumlich schließt und zwei weitere mit Gemeinde- und Büroräumen bis um die Ecke in die Mengstraße hinein das Westwerk asymmetrisch einfassen; dazwischen liegt ein kleiner erhöhter Platz vor dem zu aktivierenden Westportal. Letzteres war, unter anderem aus liturgischen Gründen, ein Wunsch der Ausloberin. Architektonische Details wie etwa die Höhe der Arkaden überzeugten das Preisgericht nicht, wohingegen es die Entwicklungsfähigkeit des städtebaulichen Konzeptes hervorhob. Im Vergleich hierzu entwickelten Lederer Ragnarsdóttir Oei mit Arkaden zwischen den Gebäuden ein stringentes „Leitmotiv' mit leichtem, expressivem Charakter, welches aber nach Meinung des Preisgerichts eine zu eigensinnige Präsenz gegenüber der Kirche einnimmt. Bei Kahlfeldt Architekten wurde zwar die eigenständige Hervorhebung des Kirchareals gesehen, aber die etwas starre Anordnung der Bauten kritisiert. Bei der Betrachtung des Wettbewerbsergebnisses tritt, wie so oft, die Gestaltung der Freiräume in den Hintergrund. Riepl schlägt für große Teile des Areals eine raue Oberfläche vor, auch unter Einbeziehung der im Marienkirchhof überlieferten beiläufigen Pflasterung, sowie gehfreundliche Zuwege. Hier spiegelt sich die aus den Riepl'schen Arbeiten bekannte materiell-ruhige Zurückhaltung wider, die auch angemessene Lösungen im Hinblick auf Details und Material erwarten lässt. Der gegenwärtige Zustand der Freiräume um St. Marien ist desolat, teils fehlgenutzt, teils belanglos-ordentlich. Mit der Architektur des Preisträgers werden neue Zwischenräume wie der zwischen der südlichen und westlichen Fläche ausgeformt, Übergänge in den städtischen Raum formuliert, und dem Wunsch der Kirche nach dem neu zugänglichen Westportal wird entsprochen mit der kleinen Vorfläche, abgehoben und geschützt vor dem Verkehr. Ob die Linden im Nordosten nun fallen oder bleiben, muss in Lübeck noch diskutiert werden. Der Riepl'sche Entwurf lässt beides zu und belegt damit seine unaufgeregte Haltung rund um Marien - fast so, wie zuvor die kleinen Wohn- und Geschäftshäuser am Fuße der beiden Türme gewirkt haben mögen. Klaus BrendleBauwelt, Fr., 2007.01.12

12. Januar 2007 Dieter Schacht, Klaus Brendle