Editorial

Campus oder Stadt?

Die Universität Basel, die in über 100 verschiedenen Liegenschaften in der Innenstadt untergebracht ist, hat bereits 2003 eine Studie in Auftrag gegeben, die Universitätsgebäude um einen Campus in der Stadt zu konzentrieren. Die ETH Hönggerberg, die tatsächlich ein Campus auf der grünen Wiese ist, soll hingegen zur «Science City» ausgebaut werden. Offensichtlich gibt es zwei Modellvorstellungen von der künftigen Entwicklung einer Hochschule, und es scheint fast, als fänden die Hochschulen jeweils jenes Modell attraktiver, von dem sie weiter entfernt sind.

Campus, lat. Feld, bezeichnet in den USA das Gelände einer Hochschule. Der Begriff wurde in Europa in der Nachkriegszeit übernommen. Die angelsächsische Bildungstradition sieht zur Erlangung höherer Bildung einige Lebensjahre im Internat vor. Entsprechend finden sich auf einem amerikanischen Campus neben Lehr- und Forschungseinrichtungen auch Wohnräume für Lehrende und Studierende sowie Infrastruktur zur Versorgung und Unterhaltung samt Theatern, Stadien und Parks. Ein amerikanischer Campus braucht keine Stadt neben sich. Wer da ist, lernt oder trainiert, in den Semesterferien fährt man nach Hause. In Europa sind die Universitäten im Herzen der Städte entstanden. Studierende und Lehrende leben in der urbanen Umgebung und prägten auch deren Charakter. Es entstanden Studentenquartiere wie das Quartier Latin und ausgesprochene Universitätsstädte wie etwa Göttingen.

Gegenwärtig erlebt der Begriff Campus in Europa eine Renaissance. An ihn werden Hoffnungen geknüpft: Campus klingt nach Harvard, Yale und Stanford, nach modernen Lernmethoden, Leistung und Elite. Eine Studie, die Entwicklungsstrategien für deutsche Universitäten untersuchte, kam allerdings 2005 zum Schluss, das US-Modell tauge nicht für hiesige Hochschulen.1 Der amerikanische Campus sei nicht wegen pädagogischer Vorteile entstanden, sondern als Ergebnis von Siedlungsstrukturen – also aus Mangel an Städten. In Euopa lehnten Studierende und Lehrende das Internatsleben ab und schätzten das städtische Umfeld. Die Hochschule sei hier Arbeits-, nicht Lebensort. Die Institute funktionierten unabhängiger von ihren Hochschulen und schätzten eine gewisse räumliche Distanz. Ein «Campus» im deutschen (oder kontinentaleuropäischen) Sinn müsse deshalb durch eine städtebauliche Vernetzung von universitären Einrichtungen und städtischer Kultur entstehen, nicht durch Abschottung und Konzentration.

Tatsächlich versuchen die beiden Schweizer Hochschulen, die effektiv ein Campus sind, ihre räumliche und soziale Isolation zu durchbrechen und mehr urbanes Leben anzulocken. In Lausanne soll das «Learning Center» des japanischen Architekturbüros SANAA, eine Hügellandschaft aus Beton und Glas, der EPFL als neuer Eingang und als Zentrum des universitären Lebens dienen und kommunikativere Lernmethoden und mehr Austausch mit Besuchern ermöglichen. Ähnliche Ideen sind mit «Science City» auf dem Hönggerberg verbunden. Neue Institute, Publikumsräume, Läden und Wohnungen für Studierende sollen die beschauliche Anlage «im Feld draussen» rund um die Uhr mit Leben füllen. Ob das je gelingen wird? Der kleine, junge «Campus» der Tessiner Universität dagegen hat dieses Problem nicht. Er liegt, mit Gewinn für beide Seiten, mitten in Lugano. Ruedi Weidmann

Inhalt

ETH Zürich Science City - Mehr Campus als City

Katja Hasche

Mehr Institute, vielfältigere Nutzungen und mehr öffentliches Leben auf dem Campus sind das Ziel des Ausbaus der ETH Hönggerberg. Wird er neue Bezüge zwischen der «Aussenstation» und der Stadt schaffen?

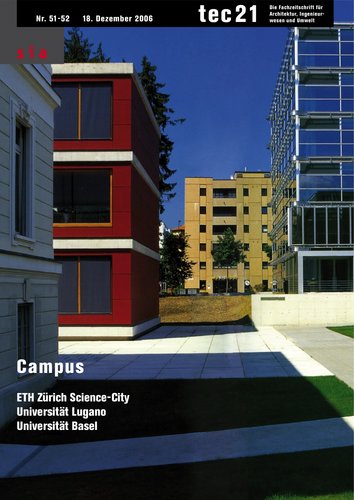

Universität Lugano: Atmosphärisch dichte Stadt

Roman Hollenstein

Ein rationalistischer und doch offener Masterplan ermöglicht die Gruppierung von sieben neuen Gebäuden von jungen Tessiner Architekten zu einem neuen Stadtteil.

Universität Basel: Stadt in der Stadt

Lilian Pfaff

Die städtebauliche Studie von Herzog & de Meuron versucht die Uni-Institute an einem Ort und vier Verdichtungskernen zu konzentieren. Flächenkonzentration und Neubauten wären notwenig, um der Universität ein Gesicht in der Stadt zu geben.

Wettbewerbe

Periskop für die Neat / Bezug zum Park Leutschenbach / Lindenplatzareal, Baden

Magazin

Neues Vollzugsmodell im betrieblichen Umweltschutz / Ingenieure und Architekten: Löhne 2006 höher als erwartet / Tragende Plattenmodule aus Kunststoff / Kunststoffzusätze / In eigener Sache / Aufatmen in Basel Nord / Leserbriefe

Aus dem SIA

DV: Wahlgeschäfte, Budget, Normenpolitik und Projekte / Wertvolle SIA-Projekte / Honoraransätze gemäss LHO SIA 102, 103 und 108 / Eröffnungsanlass zur Swissbau 07 / Wettbewerbssieger ohne Auftrag

Produkte

Impressum

Veranstaltungen

Mehr Campus als City

Die ETH Hönggerberg in Zürich wird zur «Science City» ausgebaut. Mehr Institute, vielfältigere Nutzungen und mehr öffentliches Leben auf dem Campus sind das Ziel. Formal verweist der Ausbau auf die Qualitäten der ersten Bauetappe. Ob er neue Bezüge zwischen der «Aussenstation» und der Stadt schaffen kann, wird sich zeigen müssen.

Der Begriff «Science City» mag zunächst verwirren. Ähnlich wie bei anderen Planungen in jüngerer Vergangenheit wie der «Airport City» in Kloten oder der «Sihl City» in Zürich Enge handelt es sich nicht etwa um ein autarkes Stadtgebilde. Das belegt auch der Zusatz «Stadtquartier für Denkkultur», der als Leitbild für «Science City» definiert wurde. Laut Kees Christiaanse, Professor für Architektur und Städtebau an der ETH Zürich, ist der Begriff «City» vielmehr abstrakt zu verstehen – als physische und virtuelle Vernetzung der ETH mit anderen wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Strukturen. Die changierende Bedeutung des Begriffs verdeutlicht ein generelles Problem: Obwohl das Projekt «Science City» schon längst begonnen hat, lässt es sich in seinen Ausmassen und Konsequenzen noch nicht greifen.

Dass die ETH Zentrum aus allen Nähten platzte und daher ein zweiter ETH-Standort nötig war, wurde in den 1950er-Jahren deutlich und ist längst nicht mehr bestritten. Bereits kurz nach der Fertigstellung des Hauptgebäudes von Gottfried Semper 1868 am Zürichberg wurde mit baulichen Erweiterungen begonnen. Um dem schnellen Wachstum der ETH gerecht zu werden, erstellte man in der Nachbarschaft Hochschulgebäude, die eher dem Zufallsprinzip als einem übergeordneten Planungsschema folgten. Die Planung eines kompakten Hochschulcampus war aufgrund der gegebenen Parzellierungen nicht möglich. Als immer weniger Bauland zur Verfügung stand, ging man dazu über, umliegende Wohnungen für Hochschulinstitute umzunutzen. Dass das Hochschulquartier heute trotzdem einigermassen als ablesbares städtebauliches Gefüge erscheint, hängt vor allem mit der Dichte der addierten Solitärbauten zusammen.

Als nach der Mitte des 20. Jahrhunderts die Zahl der Studierenden rasant stieg, zog man neben einer fortschreitenden Zersplittung der Hochschule im Stadtgebiet auch den kompletten Umzug auf die grüne Wiese in Erwägung. Schliesslich wählte man den Kompromiss – die Aufteilung der ETH auf zwei Standorte. Die Planungen für den zweiten Hochschulstandort auf dem Hönggerberg waren dabei durchaus vergleichbar mit denen am ersten Standort im Zentrum. Wie Werner Oechslin in dem Buch «Hochschulstadt Zürich» schreibt, begann der ETH-Standort Hönggerberg «beinahe wie im Zentrum zu Sempers Zeiten: auf beinahe freiem Feld und in Erkenntnis der privilegierten Lage»1. Die Vorgehensweise war jedoch eine andere als damals. Diesmal liess man von vornherein einen Bebauungsplan für das gesamte Areal erstellen und beauftragte damit den ehemaligen Stadtbaumeister Albert Heinrich Steiner. Mit seiner ganzheitlichen Vorstellung von Städtebau entwickelte Steiner bereits in seiner ersten Bebauungsskizze von 1959 eine klassische, städtebaulich hierarchisierte Ordnung mit Erschliessungsachsen, Gebäuden und Plätzen. Die einzelnen Gebäude lagen frei um einen zentralen Platz herum in der parkartigen Landschaft. Während Steiners Bebauungsplan für die ETH (Bild 5) Anerkennung fand, stiess sein kurz darauf entwickelter Vorschlag für eine Wohnbebauung des Hönggerbergs mit Hoch- und Terrassenhäusern auf Ablehnung.

Die erste Ausbauetappe des ETH-Standortes auf dem Hönggerberg wurde nach dem von Albert Heinrich Steiner überarbeiteten Gesamtbebauungsplan realisiert und umfasste Bauten für die Physik, die Molekularbiologie und die Infrastruktur. Ende der 1970er-Jahre war diese Etappe abgeschlossen. Die zweite und die dritte Ausbauetappe folgten nicht mehr dem Bebauungsplan, teilweise korrumpierten sie ihn sogar. Ähnlich wie beim Standort ETH Zentrum wurden die späteren Zubauten unter dem Aspekt der Verdichtung unabhängig von den von Steiner vorgesehenen Achsen und offenen Plätzen erstellt. Steiner wehrte sich gegen die bauliche Verdichtung, als die Architekten Max Ziegler und Erik Lanter mit der Planung für die zweite Ausbauetappe (Abteilungen Architektur und Bauwissenschaften, 1972–76) beauftragt wurden. Sein Einspruch gegen die dritte Ausbauetappe (Abteilungen Chemie und Werkstoffe, Institute für Pharmazie und Mikrobiologie, Dienstleistungsgebäude, 1996–2004) der Architekten Mario Campi & Franco Pessina ging sogar bis vor Bundesgericht. In dem entsprechenden Urteil von 1994 hiess es: «Aus dem Begriff des Urheberrechts folgt kein Anspruch auf architektonische Angleichung oder Unterordnung von Nachbarbauten oder auf Freihaltung der in das ursprüngliche Konzept miteinbezogenen natürlichen Landschaft der Bauwerksumgebung»2. Die Idee von Albert Heinrich Steiners ganzheitlichem Städtebau liess sich nicht einklagen.

Heute sind es die Steiner-Bauten, die auf dem Hönggerberg am besten im Sinn einer «City» funktionieren. Während die Studierenden in den Gebäuden der jüngeren Bauetappen morgens verschwinden und erst abends wieder auftauchen, ermöglichen die verschachtelten Innen- und Aussenräume der Steiner-Bauten vielfältige Kommunikation. Auch Kees Christiaanse, der den Masterplan für «Science City» entwickelte, bezieht sich auf diese städtebaulichen Qualitäten. Mit einem kompakten System von ineinandergreifenden Aussen- und Innenräumen setzte er sich bei der Testplanung im Jahr 2004 gegen seine Konkurrenten Vittorio Magnago Christiaanses Masterplan integriert die bestehenden Gebäude und Aussenräume und verdichtet diese nach innen. Zur freien Landschaft hin wird der kompakte Campus durch einen mehrspurigen Ring abgegrenzt, der parallel unterschiedliche Funktionen wie Anlieferung oder Joggen zulässt. Die parkähnlichen Grünräume schaffen einen Übergang zum Naherholungsgebiet Hönggerberg. Innerhalb des Areals wird auf eine Funktionsdurchmischung Wert gelegt. So sind neben Gebäuden für Lehre und Forschung auch Studentenwohungen, Läden und Restaurants vorgesehen sowie Sporteinrichtungen und ein Kongresszentrum. Öffentliche, halbprivate und private Räume sollen ineinander übergehen und Kontakträume verschiedener Art den Austausch zwischen ETH-Angehörigen und Bewohnern der umliegenden Quartiere ermöglichen.

Damit das städtebauliche System von «Science City» nicht zu einer Ansammlung von Solitären zerfällt, wie im Fall der ETH Zentrum, oder durch spätere Baumassnahmen korrumpiert wird, wie beim Masterplan von Albert Heinrich Steiner, sind verschiedene Massnahmen vorgesehen. Zum einen wird Kees Christiaanse als offizieller Supervisor die verschiedenen Projekte koordinieren. Zum anderen gibt der von ihm erstellte Masterplan bereits verschiedene Regeln an, nach denen die einzelnen Gebiete bebaut werden sollen (vgl. Bild X). So ist die Grundstruktur durch ein zentrales Forum, den quer zur öffentlichen Erschliessungsachse liegenden «Kongressboulevard», vorgegeben. In jedem der entstehenden vier Quadranten befinden sich einzelne Baufelder sowie jeweils ein Quartiersplatz mit beschränkter Bebaubarkeit. Diese städtebauliche Struktur basiert auf einer Entwicklungsstudie, die Andrea Deplazes bereits 2003 erstellt hatte. Für die einzelnen Baufelder innerhalb des Masterplan-«Spielfeldes» definierte Kees Christiaanse verschiedene «Spielregeln». Um genügend Freiraum zu erhalten, dürfen beispielsweise höchstens 60–70 % eines Baufeldes überbaut sein. Vernetzte Wege oder das Zusammenspiel benachbarter Bauvolumen sollen zu einer koordinierten Raumbildung beitragen. Auch für den Abstand der Bebauung zur Baufeldgrenze gibt es Bestimmungen. Während die Gestaltungsprinzipien den Zusammenhang des gesamten Areals stärken sollen, müssen sie gleichzeitig offen bleiben für unvorhersehbare Entwicklungen. Die Gestaltung der Aussenräume erfolgt ebenfalls nach übergeordneten Prinzipien, die parallel zur weiteren Planung erarbeitet werden. Ziel ist eine gewisse Vereinheitlichung – so soll es statt zehn verschiedenen Mülleimerarten wie heute künftig nur noch ein Modell geben. Momentan sind auf dem Hönggerberg testweise Möbel im Einsatz, die man vom Museumsquartier Wien kennt. Für die Planung der Signalisierung ist zusammen mit der Hochschule für Gestaltung ein Wettbewerb vorgesehen.

Auch die einzelnen Gebäude von «Science City» sollen über Wettbewerbe ausgeschrieben werden. 2001 wurde ein erster Wettbewerb für das Information Science Center ausgeschrieben, den das Vorarlberger Architekturbüro Baumschlager & Eberle gewann. Das Gebäude wird auf der Nordwestseite des Areals erstellt und soll Räumlichkeiten für die Grundlagenforschung im Bereich Informationswissenschaft und computergestützte Wissenschaft beinhalten. Das rechteckige, sechsgeschossige Gebäude umfasst einen zentralen Hallenbereich, der eine Funktionsmischung von Begegnungs- und Arbeitsräumen, Seminarzonen und Cafés ermöglicht. Hier sind sowohl interne als auch externe Nutzungen vorstellbar. Die umliegende, nutzungsneutrale Struktur erlaubt eine flexible Aufteilung von Einzel-, Kombi-, Gruppen- und Grossraumbüros. Seit letztem Jahr befindet sich das Information Science Center im Bau, es wird 2007 fertig sein.

Als zweiter Bau wird das Sport Center realisiert. Das Projekt des Bregenzer Architekturbüros Dietrich / Untertrifaller ging aus einem Wettbewerb vom Jahr 2004 hervor. Auch dieses Gebäude enthält eine grosse Haupteingangszone, die sowohl für Aussenstehende als auch für wissenschaftliche Anlässe nutzbar ist. Das Sport Center ist der einzige Bau, der aus dem quadratischen Areal von «Science City» herausfällt. Zum einen liegt dies daran, dass er die schon bestehende Sporthalle an dieser Stelle ersetzt, zum anderen bildet der geschliffene grüne Glaskörper einen fliessenden Übergang zum Landschaftsraum. Auf dem Dach befinden sich eine Bogenschiessanlage und je zwei Tennis- und Beachvolleyball-Plätze. Der Baubeginn wird nächstes Jahr sein, die Einweihung ist für 2009 vorgesehen.

Ab 2008 sollen weitere Teilprojekte umgesetzt werden. Im Oktober gewannen Burckhardt Partner den Wettbewerb für das Life Science Lab (Vgl. S. WW). 2010 sollen die ersten Wohnungen bezogen werden und ein Jahr später die Ziele von «Science City» weitgehend erreicht sein. Um die einzelnen Projekte innerhalb dieser Zeit realisieren zu können, bindet die ETH für die Finanzierung der Gebäude Donatoren und Sponsoren ein. So wird das Information Science Center mit einer Spende über 23 Mio. Fr. von dem Unternehmer Branco Weiss unterstützt und die Zürcher Kantonalbank sponsert das Sport Center mit 12 Mio. Fr. Eine Gefahr für die Unabhängigkeit der Hochschule sieht der Projektleiter für «Science City», Michael Salzmann, dabei nicht. Die Verknüpfung von Wirtschaft und Wissenschaft habe an der ETH eine lange Tradition, ohne negativen Einfluss auf Wissenschaft und Lehre.

Wie sich die Beziehung zwischen «Science City» und Stadtzentrum entwickelt, wird sich erst im Lauf der Zeit zeigen. Der ETH-Standort auf dem Hönggerberg muss von seinem Image als «Aussenstation» wegkommen. Doch wird er kaum als konkurrierendes «City»-Gebilde fungieren, das, ähnlich wie grosse Supermärkte auf der grünen Wiese, Funktionen aus dem Stadtzentrum abzieht. Auch dass sich die Stadt Zürich den Campus der «Science City» genauso einverleibt wie damals das ETH-Hauptgebäude, ist eher unwahrscheinlich. Ein Wachstum der Stadt in Richtung Hönggerberg ist zwar bereits seit den 1960er-Jahren im Gang, von der Bebauungsstruktur und Nutzungsmischung her handelt es sich dabei jedoch um Aussenquartiere. Vielmehr liegt die künftige Herausforderung darin, die Vernetzung zwischen Hönggerberg und Stadtzentrum zu fördern. Aufgrund der weiten Entfernung wird viel von einer guten Verkehrserschliessung und einer den täglichen Bedürfnissen auf dem Campus entsprechenden Nutzungsmischung abhängen. Damit käme man auch dem oft geäusserten Wunsch, «Science City» nicht nach Vorbild eines amerikanischen, sondern eines europäischen Campus zu gestalten, einen Schritt näher.TEC21, Mo., 2006.12.18

18. Dezember 2006 Katja Hasche