Editorial

Grün auf Zeit

In Berlin ist der Abriss des Palastes der Republik in vollem Gange und soll bis Ostern 2007 abgeschlossen sein. Was wird dann mit dem freien Platz? Für den sofortigen Wiederaufbau des Berliner Stadtschlosses (siehe auch tec21 37/2005) fehlt noch das Geld, eine leere Brache wäre aber inmitten der Stadt ein Schandfleck. Ein ausgeschriebener Wettbewerb stellte Landschaftsarchitekten deshalb die Aufgabe, einen temporären Park zu gestalten. Der Entwurf der beiden Büros relais und momentum3 wurde Ende Oktober prämiert und sieht eine mit Holzsteg-Passagen gestaltete Wiese vor. Das städtebauliche Niemandsland kann mit diesem «Zwischengrün» so lange am Leben erhalten werden, bis die Befürworter des Stadtschloss-Wiederaufbaus die nötigen Gelder zusammen haben.

Der Begriff «Zwischengrün» wird in letzter Zeit oft genannt und meint Grünräume, die für einen bestimmten Zeitraum in der städtebaulichen Planung bewusst an Stelle von Bauten angelegt werden oder als Restflächen nach Planungen übrig bleiben. Diese Grünanlagen entstehen aus verschiedenen Gründen: Einmal hat sich der Bedarf an Bauland verringert, ein anderes Mal wird ein Park als schnelle Lösung auf ein ungenutztes Areal geplant, Zwischengrün entsteht aber auch auf kleinen, unbeachtete Inseln in der Stadt.

Zwischengrün ist in manch einer schrumpfenden Stadt in Ostdeutschland eine Überbrückungslösung für verfallende Areale. Nach dem Abriss von Plattenbausiedlungen am Stadtrand und gründerzeitlicher Bebauung in den Stadtteilen bleiben oft Brachflächen, für die es keine Nachfrage gibt. Die Flächen können nach Absprache mit den Grundstücks-eigentümern begrünt werden und erhalten so eine temporäre Nutzung. Eine regelrechte Abrisseuphorie entbrannte 2002, als mit dem 2.5 Mrd. starken Programm «Stadtumbau Ost» der Abriss dank Fördergeldern auch finanziell attraktiv wurde. Sicherlich werden die Innenstädte aufgewertet und der Wohnungsmarkt auf diese Weise stabilisiert. Schwierig bleibt die Abgrenzung, wann der Abriss gerechtfertigt ist, denn letztlich gehen dadurch gebaute Zeitzeugen verloren. Leipzig entwickelte Projekte zum langsamen Umbau der Stadt. Einige der Ideen und umgesetzten Entwürfe werden im ersten Artikel in diesem Heft vorgestellt. Eine ganz andere Art von Zwischengrün wird im zweiten Artikel behandelt. Die Autorin fand die wenig beachteten Grünflächen überall dort in der Stadt, wo sich Restflächen ergeben und diese begrünt werden. Diese Grünflächen werden nicht genutzt, haben aber als Raumtrenner und Gestaltungselemente eine Funktion.

Ob als Park, Grundstücksbegrünung oder Abstandsgrün – Grünflächen beleben das Stadtbild und geben positive Impulse an ihr Umfeld. Klimatologen sehen im Schrumpfen vieler Kommunen sogar eine Chance, das Wohnen angenehmer zu machen. Mit dem grossflächigem Abriss können Parks als Ventilationsschneisen entstehen, die das Stadtklima verbessern und das Wohnumfeld bereichern. Katinka Corts

Inhalt

Schrumpfende Stadt, wachsende Park

Katinka Corts

Brach liegende Grundstücke in Leipzig werden zu temporären Parks umgestaltet. Besonders im Leipziger Osten sind viele öffentliche Freiräume entstanden, die langfristig die Standortqualität verbessern sollen.

Zwischen Stuhl und Bank

Michèle Novak

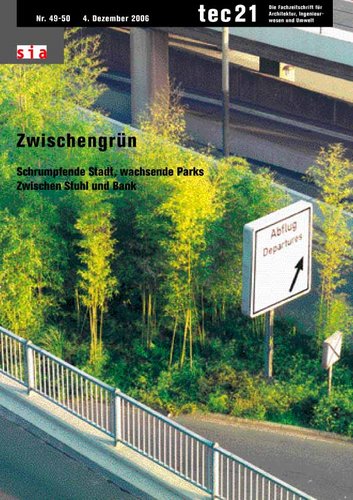

Es wird Verkehrsgrün, Restfläche oder Abstandsgrün genannt. Das «Zwischengrün» wird geplant, gestaltet und gepflegt, genutzt und verwaltet und bleibt doch nebensächlich.

Wettbewerbe

Neue Ausschreibungen und Preise / Jugendliche einschliessen in Uitikon / Zu knappes Budget in Neuheim / Sammeln und löschen in Volketswil

Magazin

Publikationen / Neues Schwerverkehrszentrum / Widerstand gegen Colani-Bad / In Kürze / Nicht genug Rückenwind für die deutsche Offshore-Windkraft? / Wasserliegeplätze in Kreuzlingen / Betrieb und Unterhalt am Gotthard / Mit Holz bauen, heizen und kochen / Design-Award für «Leaf caravan» / Prix-toffol für «Stadtdetails»

Aus dem SIA

Kommission zum Immaterialgüterrecht / Recht: Rück- stellungen ¬ Polster für Streitfälle / Bauvernetzungstreffen / Vernehmlassung SIA 500

Produkte

Impressum

Veranstaltungen

Zwischen Stuhl und Bank

Grüne Restflächen und Verkehrsgrün gelten als unspektakulär. Gewöhnlich werden sie übersehen, da sie nebensächlich sind. Doch das oft vernachlässigte «Zwischengrün» kann ästhetisch interessant sein. Zählt es zu den Gärten, Parks, Landschaften oder einfach nur zur Stadtnatur? Andere Bezeichnungen und Betrachtungsweisen sind nötig.

Im städtischen Alltag bewegen wir uns in einem Feld, das von unterschiedlichen Fachbereichen entworfen, gestaltet, beeinflusst und reflektiert wird. Viele Elemente befinden sich dabei zwischen den Disziplinen wie etwa das Stadtmobiliar, das nicht nur entworfen und gestaltet, sondern auch platziert, verwaltet, gewartet, genutzt und betrachtet wird. Dieser Facettenreichtum verlangt eine interdisziplinäre Betrachtung, die oft erst die Komplexität ersichtlich macht. Alltagsphänomene, die unter dem Blickwinkel verschiedener Disziplinen betrachtet werden können, fallen aber auch oft zwischen die einzelnen Interessen, werden nicht beachtet oder einfach übersehen. Solche Elemente streifen lediglich die Kompetenz einzelner Fachbereiche, werden von den Kernaufgaben verdrängt und damit nebensächlich.

Das Zwischengrün

Zwischen der Zuständigkeit von Städtebau, Architektur, Landschaftsarchitektur und Verkehrsplanung befindet sich das «Zwischengrün», unspektakuläre Grünflächen, die den Stadtraum durchsetzen und zwischen Gebäuden und Verkehrsflächen liegen. Der Stadtbewohnerin und dem Stadtbewohner begegnen sie immer wieder, da sie über die ganze Stadt verteilt sind und ihn auf eine selbstverständliche und unauffällige Art auf seinen Wegen begleiten. Meist werden diese kleinteiligen, grünen Flecken trotz ihrer Quantität kaum bemerkt, und doch würden sie wahrscheinlich fehlen, wären sie nicht vor unserem Hauseingang oder neben der Tramhaltestelle anzutreffen. Diese autorenlosen grünen Inseln werden geplant, gestaltet und gepflegt, genutzt und verwaltet und bleiben trotzdem nebensächlich.

Ein Wahrnehmungsproblem

Obwohl sich unterschiedliche Fachbereiche in der Praxis mit diesen Flächen beschäftigen, werden sie von den «urbanen Disziplinen» nicht thematisiert. Lediglich in der Verkehrsplanung werden sie als Restflächen besprochen, denn auf Stadtplänen ergeben sich zwischen geradlinigen Fassaden und gekrümmten Strassen oft Zwischenräume, die ohne Funktion und Bedeutung frei bleiben. Auch als Verkehrsgrün bezeichnet, interessieren sie nicht als eigenständige Flächen, ihre dienenden und beiläufigen Qualitäten stehen im Vordergrund. Das Zwischengrün kann sowohl in den technischen und planerischen wie auch in den ästhetischen Bereichen, die mit diesen Flächen arbeiten, als typische Nebensache bezeichnet werden.

Dieser nebensächliche und beiläufige Status wird in der begrifflichen Annäherung ebenfalls deutlich. Begriffliche Klarheit ist nicht möglich, denn unterschiedliche Kategorien wie Verkehrsgrün, Abstandsgrün oder Restfläche bieten sich an, aber keine fasst das Zwischengrün befriedigend. Als eigenständiges Phänomen befindet es sich namenlos zwischen bestehenden Begriffen. Nicht nur fällt durch die unterschiedlichen, unscharfen Bezeichnungen jeder begriffliche Bestimmungsversuch unbefriedigend aus, sondern auch ein Definitionsversuch, der die Bedeutung und Funktion dieser Flächen einheitlich fasst, scheitert. Die einzelnen Fachinteressen bilden unterschiedliche Perspektiven und schreiben dem Zwischengrün, auch wenn es nur als Nebensache behandelt wird, eigene Bedeutungen und Funktionen zu. So wird es sowohl als Garten, repräsentatives Objekt im öffentlichen Raum, ökologische Ausgleichsfläche, Verkehrsgrün oder grüne Restfläche betrachtet. Formen, Funktionen und Bedeutungen bleiben uneindeutig. Die einzelnen Sichtweisen überzeugen nicht. Denn als Garten betrachtet, werden sie zu wenig gepflegt, der Abfall in ihnen stört den repräsentativen Anspruch, und ihre ökologische Qualität ist mit dem angepflanzten Immergrün zu gering. Jedem Bestimmungsversuch folgt ein «Aber», das die gegenläufigen Aspekte anfügt und das Phänomen dadurch in einem Dazwischen belässt. Die Schwierigkeit, diese Orte zu bestimmen, ist ein Wahrnehmungsproblem. Keine Sichtweise allein kann bestehen, da der Umgang mit den Widersprüchen, der ein wesentliche Merkmal des Zwischengrüns ist, nicht gelingt.

Unauffällig gestaltet das Zwischengrün den städtischen öffentlichen Raum mit und löst, sobald es die Aufmerksamkeit auf sich zieht, Fragen aus. Welche Funktionen und Bedeutungen können ihm zugeschrieben werden und erscheinen sinnvoll? Welche Betrachtungsweise und Lesart führt zu einem Verständnis dieser Flächen?

«Aisthetis»

Obwohl das Zwischengrün auf den ersten Blick kaum ästhetisches Interesse weckt und diese Flächen weder gezielt aufgesucht noch ausgiebig betrachtet werden, ist es der ästhetische Zugang, der zu einem Verständnis dieser Flächen führt, ihre Bedeutung und Qualitäten sichtbar macht. In der ästhetischen Betrachtung können die wahrgenommenen Ambivalenzen sichtbar und behandelbar gemacht werden. Kunstwerke, Bauten oder Design werden oft auf unterschiedlichsten Ebenen besprochen und die einbezogenen Felder zueinander ins Verhältnis gesetzt. Kontraste, Widersprüche und Ambivalenzen treten dabei oft als Qualitäten hervor.

Der traditionelle ästhetische Zugang eignet sich aber nur bedingt für eine Betrachtung des Zwischengrüns. Denn vor dem Hintergrund von Landschaftsmalerei, Gartenkunst oder Parkgestaltung, die in der Kunstgeschichte tief verankert sind, erscheinen diese kleinen Flächen als mangelhafte Beispiele. Die hier vorgeschlagene ästhetische Betrachtung widmet sich nicht der Schönheit dieser Flächen. Sie erweitert die Tradition des Schönen, in dem sie sich vielmehr der «Aisthesis» verschreibt, der Wahrnehmung als sinnlichem Zugang zu Phänomenen.1 Der Fokus auf die Wahrnehmung schliesst das Feld der alltäglichen Begegnungen mit dem Zwischengrün ein. Diese Alltagswahrnehmung ist in der städtischen Umgebung durch Aufmerksamkeit und Orientierung wie auch durch Unaufmerksamkeit, Gleichgültigkeit und Zerstreuung geprägt. Die Konzentration auf das Ziel und den eigenen Weg überlagert die detaillierte Betrachtung einzelner Elemente. Das Naheliegende, das uns umgibt und als vertraut und bekannt gilt, wird dadurch beinahe unsichtbar. Unser Blick streift das Zwischengrün nur und belässt es im Hintergrund der Stadtlandschaft. Dieser beiläufige ästhetische Blick verhält sich konträr zur traditionellen Kunstbetrachtung, denn genauer studiert werden diese Flächen in den seltensten Fällen.

Die Aisthetik hat sich gegenüber der jahrhundertealten Ästhetik (noch) nicht durchgesetzt. Das Bild des Schönen, das gegenüber dem Ambivalenten und Selbstverständlichen einen Mehrwert besitzt, hält sich hartnäckig. Alltagsphänomene und deren Wahrnehmung finden in der herkömmlichen Betrachtungsweise nicht ohne Weiteres ihren Platz im ästhetischen Feld. Fehlt eine erkennbare Absicht des Gestalters, wie es beim Zwischengrün der Fall ist, so drängt sich keine ästhetische Betrachtung auf. Auch fehlen gesellschaftliche Konventionen, die das Zwischengrün als ästhetisches Phänomen lesbar machen. Da man pragmatisch mit diesen Flächen umgeht, laufen sie immer auch Gefahr, nicht beachtet und jeweils nur beiläufig als funktionales Element gelesen zu werden, das uns selbstverständlich umgibt. Das ästhetische Vokabular der «hohen Künste» und der «schönen Dinge» lässt sich daher nicht auf diese alltäglichen Grünflächen anwenden. Beschäftigt sich die traditionelle Ästhetik hauptsächlich mit Fragen der Wahrnehmung des Schönen, so wird dieses jeweils an das Besondere gekoppelt und enthebt sich dadurch der gewöhnlichen, alltäglichen Welt. Wird das Selbstverständliche mit dem traditionell Schönen verglichen, so erscheint es immer weniger schön und wertvoll.

Ambivalenz als ästhetisches Potenzial

Grüne Restflächen sind viel eher Phänomene, die in einer Ästhetik des Nebensächlichen und Selbstverständlichen besprochen werden müssen. Denn in der Ambivalenz, in der Mittelmässigkeit und der Beiläufigkeit zeigen sich ebenfalls Qualitäten, die sicht- und diskutierbar sind. Werden sie auf der einen Seite als städtische Realität betrachtet, drängt sich eine funktionalistische Sichtweise auf, in der sie als Rest abgewertet werden. Erst über die Wahrnehmung gewinnen diese Flächen Kontur – nicht nur technische, sondern ästhetische Kriterien werden relevant. Über das Ästhetische wird aus der nebensächlichen und bedeutungslosen Restfläche ein eigenständiges Phänomen. Im Gegensatz zur planerischen Auffassung als Rest werden sie in dieser Betrachtung aufgewertet, es entsteht ein «Überschuss». Präsenz, Eigenständigkeit und Bedeutung waren nicht einge-plant. In diesem Überschuss liegt ein ästhetisches Potenzial, das mit den Grünflächen nicht nur auf die Grenzen der Planung verweist, sondern die entstandenen Lücken und Brüche mit neuen Bedeutungen füllt, die dadurch, dass sie in der Planung unbekannt waren, immer auch mehrdeutig sind. Mehrere Bedeutungen bieten sich dem Betrachter je nach Sichtweise an. Ambivalenzen, Offenheiten und Mehrdeutigkeiten machen einen wesentlichen Bestandteil des Charakters dieser Flächen aus und generieren gleichzeitig das ästhetische Poten-zial, das im «Sowohl-als-Auch» liegt. Sie wirken gleichzeitig als luxuriöse Verschwendung von teuerstem Raum und als funktionslose Restflächen, als Zeichen für Sparmassnahmen im Bereich der Grünflächenpflege und als Verweis auf «Wildnis» im Sinne einer ursprünglichen, paradiesischen Natur, aus welcher der Mensch ausgeschlossen wurde und die er nun mit sehnsuchtsvollem Blick betrachtet. Sie bilden einen Antipol zur gebauten Umwelt, vermögen als Versatzstücke von Gärten auf Arkadien zu verweisen und werden gleichzeitig Verkehrsgrün genannt. Vor dem Hintergrund von Garten, Park, Landschaft und Natur hat das Zwischengrün ein Potenzial als Projektionsfläche für neue Zukunftswelten, die sich jedem Betrachter anbieten und es ästhetisch interessant macht.TEC21, Mo., 2006.12.04

04. Dezember 2006 Michèle Novak