Editorial

Die Besten 06

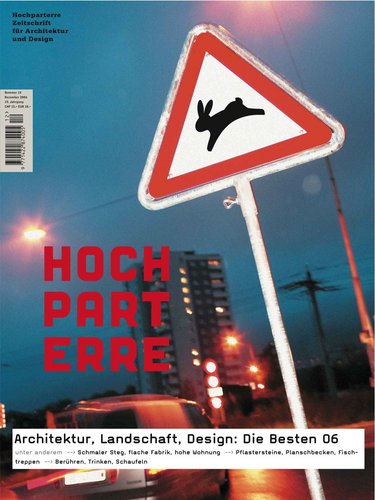

Dezember ist die Zeit für ‹Die Besten›. Wiederum haben drei Jurys Arbeiten in Landschaft, Architektur und Design ausgezeichnet. Hochparterre widmet ihnen dieses besondere Heft mit Reportagen und Rezensionen. Überall, wo Sie im Heft den Hasen antreffen, ist von den ‹Besten 06› die Rede. Der ‹Kulturplatz› am Schweizer Fernsehen wird seine Sendung vom 20. Dezember um 22.50 Uhr auf SF 1 den Besten widmen. Der dritte Partner der Hasenjagd 06 ist das Museum für Gestaltung Zürich. Dort findet am 19. Dezember um 18.30 Uhr die Preisverleihung mit Hasenrede statt, alle Ausgezeichneten werden in einer Ausstellung zu sehen sein, die bis zum 7. Januar läuft. Sie sind zu dieser Feier und zur Ausstellung herzlich eingeladen.

Eine Parade zeigt auch Hochparterres Buch ‹Bauen in Grau--

bünden›. Es stellt 66 Wohn- und Schulhäuser, Brücken und Weinkeller, Hotels und SAC-Hütten vor, die in den letzten zwanzig Jahren entstanden sind und für die bemerkenswerte Baukultur Graubündens stehen. Ralph Feiner hat alle Häuser eigens für dieses Buch fotografiert.

--› ‹Bauen in Graubünden›, 216 Seiten in Farbe

--› 66 Bauten mit Plänen, Texten und Fotos

--› 90 weitere, kurze Rezensionen

--› Ein Gespräch zur Baukultur von Köbi Gantenbein, Ariana Pradal und Jürg Ragettli

--› Biografien der Architektinnen und Architekten

--› Bibliografie der wichtigsten Bücher

Wer Hochparterre abonniert hat, erhält mit diesem Heft zwei Sonderhefte: Wer-ner Hubers Monografie zur Glatttalbahn, welche die Region zwischen dem Flughafen und der Stadt Zürich einschneidend verändern wird, und ein Heft, in dem Benedikt Loderer die Erträge des ‹Schindler Architecture Award 06› präsentiert, eines internationalen studentischen Wettbewerbs über Städtebau, der Behinderten gerecht werden will. Köbi Gantenbein

Inhalt

Funde

Stadtwanderer: Die Mühle lebt

Jakobsnotizen: Nelly Wengers Lehrstunde

Estermann: Gemeindeautonomie

Die Besten

– Architektur gold: Traversinersteg in der Viamala

– Architektur silber: Fabrikerweiterung Hagendorn

– Architektur bronze: Lokomotive Winterthur

– Landschaft gold: Strassen in Greyerz

– Landschaft silber: Claramatte Basel

– Landschaft bronze: Flussgestaltung bei Genf

– Design gold: Bildschirm für zwei und mehr

– Design silber: Studie für SBB-Büroräume

– Design bronze: Lawinenschaufel

Anerkennungen

Architektur: Busterminal Rütihof, Pädagogische Schule

Goldau, Ferienhaus Minusio, Berufsbildungszentrum Baden.

Landschaft: Weisse Schafe in Lausanne, Friedhof Nordheim Zürich, Urnenanlage in Solothurn, Umgebung Lochergut Zürich.

Design: Bildschirm Nova, Uhr von Sigma, InOut-Ausstellung und ein Loungechair

Die Nominierten im Überblick

Die Jury

Bücher

Die besten Bücher, ausgewählt von Hochparterres Redaktorinnen und Redaktoren: Ein Mann mit, einer ohne Eigenschaften, Bücher über Dinge und über Städte

An der Barkante

Mit Bünzli und Courvoisier im ‹Tessinerkeller› in Zürich

Wohnung für die Existenzvielfalt

Zwei Themen geht die Überbauung ‹Lokomotive› Winterthur von Knapkiewicz & Fickert auf den Grund: dem industriellen Ausdruck und der Wohnung für die Existenzvielfalt. Die Härte und Direktheit der Baukörper erinnert an die Fabrik. Die Wohnungen mit ihren ungewohnten Grundrissen sind eine Antwort auf die demografischen Tatsachen.

Man muss zweimal hinschauen um herauszufinden, was neu und was alt ist. Die Schweizerische Lokomotivenfabrik neben dem Sulzer Stammareal in Winterthur, die es längst nicht mehr gibt, lebt hier tapfer weiter. Sie hat sich in Wohnungsbau verwandelt, aber die Direktheit und die Härte der Industrie sind geblieben, genauer, anders geschaffen worden. Das neue Ensemble macht den Eindruck, es sei seit den Fünfzigerjahren in verschiedenen Etappen entstanden. Die vier parallelen Hauszeilen haben nur eine Strassenfassade, diejenige an der Agnesstrasse; sie ist aus Sichtbackstein. Hier präsentiert sich der Stolz einer prosperierenden Fabrik und dieses Gebäude ist auch eine der Schauseiten des geschlossenen Industrieareals. Die drei weiteren Zeilen liegen nicht an Strassen, sondern an aus dem Fabrikareal ausgegrenzten Zwischenräumen. Man geht herum und ist etwas eingeschüchtert, Winterthur, die Arbeiterstadt, wird hier als Stimmung nochmals lebendig. Ist es eine kritische Rekonstruktion? Ein Wiederaufbau ist es jedenfalls nicht. Nur die Halle ist im Kern alte Bausubstanz, mit neuem Dach allerdings. Die übrigen Gebäude sind neu, genauer, neualt.

Die Bauten sind in verschiedenen Etappen hingestellt, wie vom Baubüro der Lokomotivenfabrik entworfen. Wie wenn man sie damals pragmatisch in eine freie Ecke des Fabrikareals gestellt hätte. Damals hätte man Wohnraum für die Fremdarbeiter gebraucht. Die Fabrikstimmung liegt in den kargen Zwischenräumen, den Fassaden mit den hellen Putzstreifen, den langen, parallelen Zeilen. Ein Ensemble, das sei nicht verschwiegen, das eine gewisse Beklemmung auslöst, allerdings nur bei denen, die die Fabrik von früher als unwirtlichen Ort kennen lernten.

Diese sorgfältige Weitererzählung der Fabrikgeschichte stützt sich auf die heutige industrielle Umgebung. Was aber geschieht, wenn die Industriebauten in der Umgebung durch Fachmärkte oder Technopärke ersetzt werden? Wenn die nächsten Architekten in Blech, Glas und Tagesmode weiterbauen? Die Wohnbauten von 2006 werden als Erinnerung an die Industrie von 1950 wie eine Insel dastehen, ein Denkmal aus zweiter Hand. Die 120 Wohnungen allerdings stammen nicht aus den Fünfzigerjahren, sondern sind von heutiger Grosszügigkeit. Von der Zweieinhalb- bis zur Sechseinhalbzimmerwohnung ist vieles zu haben, genauer, ist zum grössten Teil schon vermietet. Es gibt Wohnungen mit Dachterrassen, aber auch solche mit Vorgärten, es gibt Geschosswohnungen und Maisonettes. Für die Liebhaber der Grundrisskunde ist bemerkenswert, dass je nach Zeile mit sehr kleinen, aber auch mit sehr grossen Bautiefen operiert wurde. Alle Grundrisse können auf der Website studiert werden. Zwei Wohnungen seien stellvertretend hier besprochen. Die Maisonette im Haus Agnesstrasse 8 (der Sichtbacksteinbau) und die Hallenwohnung Agnesstrasse 12b mit dem tiefsten Grundriss.

Die Maisonette blickt auf der einen Seite in die Halle, auf der anderen zur Quartierstrasse. Man betritt sie von der Halle aus über eine Treppe durch einen leuchtend grünen ‹Eingangsschrank›. Der Weg macht eine Wendung und man steht im doppelhohen Raum der Galerie. Die Öffnung ist bescheiden, die Wirkung gross. Die Maisonette, wie ein Häuschen, überrascht durch die Grosszügigkeit, die trotz dem knapp geschnittenen Grundriss darin herrscht. Die Höhe der Zweigeschossigkeit macht aus einem simplen Reihenhaus ein Raumerlebnis.

Eigentlich ist die Hallenwohnung nicht zu vermieten, wie jeder Immobilienfachmann weiss. An diese übergrosse Halle sind zwei gefangene Zimmer angeschlossen! Eine vernünftige Tag-Nachtzonierung gibt es nicht, was helfen da die Doppltüren? Zugegeben, es gibt eine geräumige Loggia und eine (fast) abgeschlossene Küche. Schon wieder ein Architektengrundriss, schnaubt der Immofachmann. Wer noch Beispiele sucht, die das Ende der Familienideologie im Wohnungsbau beweisen, dann findet er sie hier. Die Hallenwohnung ist nicht länger nach dem Abzählvers ‹Mami, Papi und drü Chnöpf› entworfen, obwohl sie auch dafür geeignet wäre. Es sind nicht Arbeiterfamilien, die hier einziehen, sondern die Konkubinats-, Rumpf- und Neukombinationshaushalte; Seniorenrückzugsgebiet und Arbeitsplatz-zu-Hause-Gebiet sind hier. Wohnungen für die Existenzvielfalt. Knapkiewicz & Fickert liefern die passenden Grundrisse. Dass die neuen den alten gleichen, jenen der bürgerlichen Wohnungen um 1900, ist kein Zufall. Deren Qualitäten hat man oft beschworen, jetzt ist es Zeit geworden, die Lehren daraus zu ziehen.

Für die Bauherrschaft war die Überbauung Lokomotive Winterthur ein Wagnis. Die industrielle Härte ist nicht ein Anliegen der Investoren; gegen die Fülle der Grundrisse und deren ungewohnter Zuschnitt sind sie normalerweise skeptisch. Hier sprang ein Investor über seinen Schatten: Risiko kann auch mit ‹die Möglichkeit, intelligent zu sein›, übersetzt werden. Denn die Lage in Winterthur ist nicht besonders attraktiv. Das Ungewöhnliche ist auch eine Antwort darauf. Das Neue entsteht im Problemgebiet, nicht an der Goldküste.hochparterre, Do., 2006.12.07

07. Dezember 2006 Benedikt Loderer

verknüpfte Bauwerke

Wohnüberbauung Lokomotive

Das Spiel mit dem Platz

Die Claramatte sei der ‹Jardin du Luxembourg› des Kleinbasel, sagen die Einheimischen. Eine rechteckige öffentliche Grünanlage, die intensiv genutzt wird. Die von Platanen überdachte Freifläche lehnt sich in ihrer neuen Gestaltung an historische Vorbilder aus dem 19. Jahrhundert an, schafft aber ein neues Gefühl von Weite.

Die Claramatte hat alles, was ein öffentlicher Platz braucht: eine Freifläche unter einem dichten Platanen-Dach, ein gelber Stabilizerbelag, der wie eine klassische Chaussierung wirkt, und die mit gebundenem Kies belegten Wege am Rand. Dazu ein Musikpavillon, Planschbecken, Kiosk, WC-Häuschen – und viele, viele Spielmöglichkeiten für Kinder. Die Aufteilung und Nutzung dieser – neben der Kaserne – einzigen grösseren Freifläche im Kleinbasel geht auf die intensive Mitsprache der Anwohner und des Vereins Claramatte zurück.

Schon bevor sich die Christoph Merian Stiftung und die Stadt Basel des etwas heruntergekommenen Platzes annahmen und im Jahr 2000 den Wettbewerb für die Neugestaltung ausschrieben, lagen Dutzende von Anwohnerwünschen auf dem Tisch. Den Wettbewerb mit fünf eingeladenen Büros gewannen Raderschall Landschaftsarchitekten mit einem Konzept, das sich an die Platzgestaltung aus dem 19. Jahrhundert anlehnt. Allerdings: «Wir sind nicht historisierend vorgegangen, wir haben das Alte uminterpretiert», betont Sibylle Aubort Raderschall.

Blenden wir zurück: Entstanden war die Claramatte aus einem Teil des einstigen Obstgartens des Frauenklosters St. Clara. Die Obstbäume standen noch, als die in einer Mulde liegende Wiese ab 1820 im Sommer als Turnplatz und im Winter als Eisbahn genutzt wurde. Bis 1865 die Liegenschaftenbesitzer rundum reklamierten, weil das auftauende Eis als Wasser in ihre Keller lief. Knappe zehn Jahre später war bürgerliches Promenieren angesagt. Die Mulde wurde eingeebnet und 1872 ein ‹Square› nach englischem Vorbild eingerichtet – eine nobilitierte Anlage direkt vor der Türe des öffentlichen ‹Brausebades›. Die letzte einschneidende Änderung erfolgte in den Fünfzigerjahren, als die Längsseiten der Claramatte abgeschnitten und zu Parkplätzen verwandelt wurden. Immerhin verschonte man die Bäume, zwischen die die Autos fortan platzsparend schräg einparkiert wurden. Jetzt, wo die Autos in der neuen Quartierparkgarage unterm Boden stehen, haben diese alten Bäume ihren Platz wieder im Park.

Eine weitere Altlast war die Unterteilung: Weil man die spielenden Kinder in den letzten Jahrzehnten vor Clochards verschonen und von der Hundekot-Plage befreien wollte, wurde der Kinderspielplatz in der Platzmitte mit Zaun und Tor abgesperrt. Die Claramatte war zweigeteilt, die Restfläche mit dem Musikpavillon wurde eine unattraktive Asphaltfläche. Nachts war und ist das Geviert teils heute noch düsteres Revier der Prostituierten und Freier. Die dicht stehenden Platanen liessen kaum Licht durch.

Als sich Raderschall Landschaftsarchitekten an die Detailplanung machten, ging es nicht nur um den Kinderspielplatz. Es begann auch eine Diskussion um den dichten Baumbestand ab. «Wir wollten die heute in zwei Kreisen stehenden Platanen ursprünglich schrittweise durch zwei ‹Dächer› aus geschnittenen Platanen ersetzen, um so dem anfänglichen Ruf aus dem Quartier nach mehr Licht nachzukommen», erinnert sich Roland Raderschall. Doch weil sich im Jahrhundertsommer 2003 die Leute nach kühle ren Schattenplätzen sehnten, kippte die Stimmung: «Die alten Bäume erhalten», hiess die Forderung nun – und so stehen die zwei Platanenkreise weiterhin. Dennoch ist die Claramatte heller geworden: Die Parkplätze am Rand sind weg, die Chaussierung ist hell und dank den Zugängen in den Ecken – die dank der Hartnäckigkeit der Landschaftsarchitekten wieder geöffnet wurden – kann man die Anlage wieder von überall her betreten. Aber auch Vertrautes finden die Quartierbewohner wieder: Der Brunnen mit der wasserspeienden Schlange steht wieder hier und auch der Frosch hat seinen Platz bekommen. Neu ist der ‹Kinderkiosk›, in dem es Trinkbares gibt und die Spielgeräte über Nacht eingestellt werden. Weil die Kinderspielplätze nun am Rand angelegt sind, wirkt die Platzmitte grosszügig weit. Kein festes Mobiliar versperrt den Weg, die Tisch-und-Bank-Einheiten können frei herumgetragen werden, die dreissig Einzelstühle ebenfalls.

Hauptattraktion der Claramatte ist der Kinderspielplatz, der nicht mehr abgetrennt ist und Offenheit gegenüber allen Bevölkerungsgruppen signalisiert. Der Augenschein zeigt: Das funktioniert bestens. Entworfen und gebaut wurde die burgähnliche Anlage mit Brücken und Kletterturm, Rutschbahnen, Seilbahnen und anderen Attraktionen von Fabio Guidi und Urs Wiskemann von der Motorsänger GmbH (HP 9/05). Die zwei Gestalter begeistern die Kinderherzen, ohne auf das meist öde Spielplatzmobiliar zurückzugreifen, und erfüllen dabei erst noch die bfu-Sicherheitsempfehlungen. Ein paar Meter weiter steht eine andere Kinderattraktion: Aus der einen Wand des u-förmigen Wasserkanals spritzt es alle Viertelstunde. Wer Mut zeigt, springt dazwischen oder fährt mit dem Velo durch Raderschalls ‹Planschbecken›. Im Boden eingelassen erkennt man den Lauf des Rheins von der Quelle bis nach Rotterdam. Der Rhein? Klar: Der Fluss liegt nur ein paar Steinwürfe entfernt. «Der Rhein aber auch, weil ich ursprünglich Rheinländer bin», lacht Roland Raderschall. Und noch ein Eingriff trägt die Handschrift der Landschaftsarchitekten: die Farbe der Bänke. «Wie überall ist auch in Basel das Stadtmobiliar streng normiert», stellt Sibylle Aubort Raderschall fest. Zugelassen ist eigentlich die Bank nur mit Sitzflächen in Naturholz oder in Dunkelblau. Die Projektgewinner redeten dann so lange auf die Verantwortlichen der Stadt ein, bis das Einheitsmodell in frischem Grün-Gelb bewilligt war. Und jetzt realisiert es auch der Laie: Dieser spärlich gesetzte Farbakzent gibt der Claramatte einen frischen Touch. Nachts sorgen farbige Diodenlichter für eine besondere Stimmung: Im Planschbecken schimmert das Wasser und im Innern der Platanenkreise beleuchten sie das grüne Dach vom Boden her.

So einfach, klar und offen sich die im Juni 2006 wieder eröffnete Claramatte heute präsentiert, so gross war der Aufwand, dies zu erreichen: Alles Oberflächenwasser wird gesammelt und versickert über neu angelegte Schächte zurück in den natürlichen Kreislauf. Die gesamte technische Infrastruktur musste unter den Wurzeln der alten Bäume hindurch gefädelt werden, Baumpfleger standen permanent auf Pikett – und es hat sich gelohnt. Der Anlage mit den alten Platanen gehts prächtig.hochparterre, Do., 2006.12.07

07. Dezember 2006 René Hornung

verknüpfte Bauwerke

Erneuerung Claramatte

Wohnen wie James Bond

Brione oberhalb von Minusio ist ein dicht bebautes Villenquartier mit spektakulärem Blick über Locarno, den See und die Berge. Wie das luxuriöse Villengestapel weiterbauen? Markus Wespi und Jérôme de Meuron haben sich bei ihrem Ferienhaus für vornehme Zurückhaltung entschieden. Sie haben zwei einfache, geschlossene Bruchsteinkuben leicht versetzt in den steilen Hang gesetzt. Der eine ist Eingang, Garage und darüber Swimmingpool, der andere beinhaltet ein Wohn- und darüber ein Schlafgeschoss. Spektakulär ist der Aufgang von der Strasse zu den Wohnräumen: Wie in einem Filmset von James Bond steigt man durch einen engen, sich verjüngenden Sichtbeton-Schacht nach oben. Die Lichtführung ist präzise und dramatisch, ein scharfer Sonnenlichtspickel zeigt die Tageszeit an. Empfangen wird man oben in einem offenen Bruchsteinhof – der Himmel muss hier als Dach reichen. Von hier gehts rechts zum Pool und links direkt in den langen Wohnraum. Der Grundriss ist einfach und übersichtlich: In die hangseitige Wand sind Garderobe, Bäder, WCs, Schränke und die Treppe nach oben untergebracht. Das spielt die Wohn- und Schlafräume frei, das Haus hat trotz aller Geschlossenheit einen weiten Atem.hochparterre, Do., 2006.12.07

07. Dezember 2006 Daniel Craig

verknüpfte Bauwerke

Ferienhaus