Inhalt

WOCHENSCHAU

02 Guggenheim-Architektur in Bonn | Uta Winterhager

03 Neugestaltung des Jungfernstiegs in Hamburg | Heinrich Wähning

04 Tagung zum Humboldtforum in Berlin | Peter Rumpf

04 Wanderausstellung Holzbau der Moderne | Silke Reifenberg

06 Braunschweiger Architekturnetzwerke | Bettina Maria Brosowsky

06 SANAA-Werkschau im Bauhaus-Archiv | Urte Schmidt

BETRIFFT

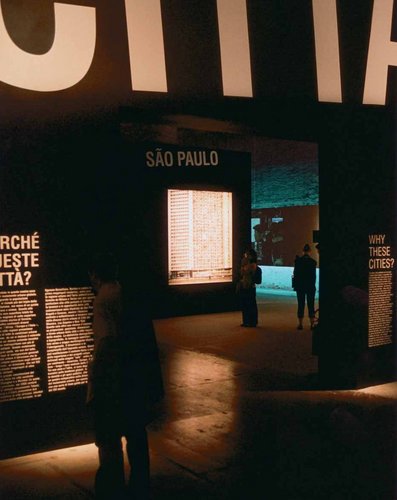

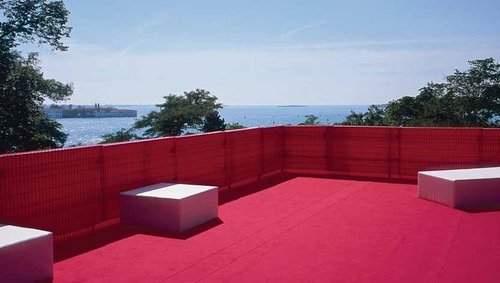

10 10. Architekturbiennale Venedig | Martina Düttmann

WETTBEWERBE

16 Temporäre Gestaltung des Schlossareals in Berlin | Doris Kleilein

18 Auslobungen

THEMA

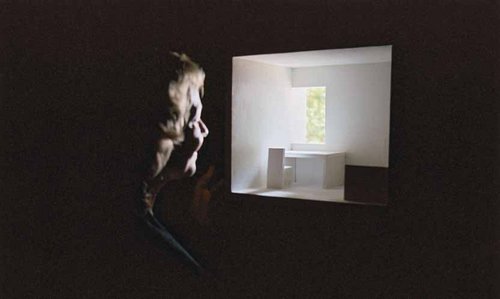

20 Haus Krohmer in Mauren | Brigitte Schultz

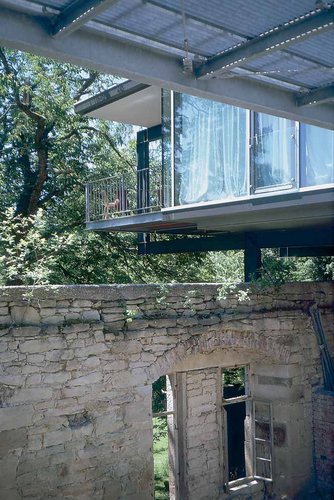

26 Baumhaus in Ludwigsburg

30 Penthouse in Neumünster

32 Haus Blick in Düsseldorf

36 Haus G. bei München

RUBRIKEN

07 wer wo was wann

40 Kalender

45 Anzeigen