Inhalt

WOCHENSCHAU

02 Neue Hülle für das Würzburger Heizkraftwerk | Enrico Santifaller

03 Ideal City – Invisible Cities | Michael Zajonz

04 Sauerbruch-Hutton-Werkschau | Jochen Paul

04 Design und Architektur für die Luftfahrt | Gudrun Escher

06 Aspekte des ungarischen Historismus | Oliver Hell

06 Haus im Haus | Ursula Baus

BETRIFFT

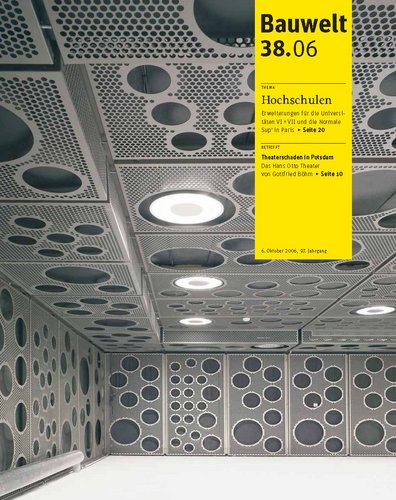

10 Theaterschaden in Potsdam | Michael Kasiske

WETTBEWERBE

14 Sternbrauerei-Areal in Salzburg | Doris Kleilein

16 Entscheidungen

18 Auslobungen

THEMA

20 Das Mehllager | Gabriel Sandwert

26 Normale Sup’ | Sebastian Redecke

32 Das Atrium in Jussieu | Sebastian Redecke

REZENSIONEN

42 Bürogebäude mit Zukunft | Karl J. Habermann

42 haus plus. Innovative Ideen für Anbau, Aufstockung und Erweiterung | Frank F. Drewes

42 db detailbuch. Band 3 | Karl J. Habermann

43 Harry Rosenthal. Architekt und Designer | Jürgen Tietz

43 Paul Zucker. Der vergessene Architekt | Jan Gympel

RUBRIKEN

08 wer wo was wann

40 Kalender

44 Anzeigen