Inhalt

WOCHENSCHAU

02 Possibilités – das Erbe André Lurçats in Maubeuge | Anne Kockelkorn

03 Lernen von Ungers | Ulrich Brinkmann

04 Traversinersteig II | Jochen Paul

BETRIFFT

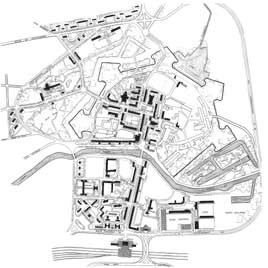

06 1882 bis 2036 – ein Zwischenbericht von der ältesten Baustelle in Europa | Ingo Schrader

WETTBEWERBE

08 Ehemalige Synagoge/Michelsberg in Wiesbaden | Doris Kleilein

10 Entscheidungen

11 Auslobungen

THEMA

12 Annäherung an den japanischen Raum |Nils Ballhausen

14 Zylinderpaket | Jan Geipel

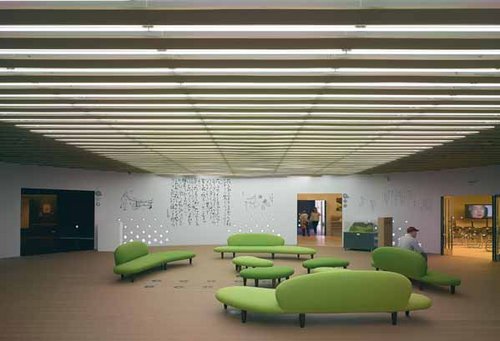

20 Transluzenter Mehrzeller | Nicolai Ouroussoff

26 Zwischen Erde und Luft: Aomori Art Museum | Nils Ballhausen

REZENSIONEN

34 Orhan Pamuk. Istanbul | Olaf Bartels

34 Architecture in the Netherlands 2005/06 | Wilhelm Klauser

35 Bauhaus-Tradition und DDR-Moderne. Der Architekt Richard Paulick | Eva-Maria Froschauer

35 Neues Leben, neues Bauen. Die Moderne in der SBZ/DDR 1945 bis 1951 | Susann Buttolo

RUBRIKEN

05 Leserbriefe

05 wer wo was wann

32 Kalender

36 Anzeigen