Editorial

Dekorierter Schuppen?

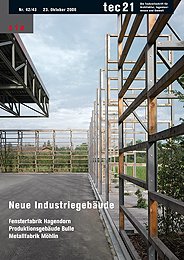

Industriegebäude waren Ende des 19. Jahrhunderts Pionierbauten. An ihnen wurden neue Techniken und Konstruk-tionsmethoden ausprobiert. Die Blüte der Ingenieurbaukunst zeigt sich heute noch in den zu Industriedenkmälern umgenutzen Hallen. Neue Industriearchitektur tritt jedoch selten in Erscheinung. Meist finden sich die Containerbauten und billigste Fertighallen ausserhalb der Städte in den eigens dafür angelegten Industriezonen mit Blick auf die Autobahn. Hier können sie nur durch grosse Schriftzüge, schrille Farben oder postmodern angehauchte Dächer und Eingänge auf sich aufmerksam machen. Selten ist jedoch offensichtlich, was im Inneren produziert wird. Die von Robert Venturi propagierte «Architecture parlante» – bei der die äussere Form den Inhalt symbolisiert – hat kaum Einzug gehalten. Seine Strategie, wie er sie in «Learning from Las Vegas» formulierte, um dem Einheitsbrei einen differenzierten Bedeutungsgehalt mit ironischen Komponenten entgegenzusetzen, wäre auch in den Industrievierteln vonnöten. Denn wie lässt sich die Corporate Identity des Unternehmens angemessener repräsentieren als durch die gebaute Hülle? Dass dies mehr sein kann als ein dekorierter Schuppen – ein grosses Werbeschild als Fassade –, hat schon die AEG in den 1920er-Jahren vorgemacht und sich mit Peter Behrens Turbinenhalle ein Markenzeichen geschaffen. Heute versuchen die grossen chemischen Industrien wie Novartis und Hoffmann La Roche, die in Basel ein architektonisches Wettrüsten begonnen haben, mit Star-architekten ihr Image aufzupolieren – wobei die deformierte DNA-Struktur des in Zukunft höchsten Hochhauses der Schweiz nicht unbedingt vertrauenswürdig anmutet, versteht man die Architektur als Kommentar zur Gentechnik. Die in diesem Heft vorgestellten Bauten gehen von einer ande-ren Haltung aus: Zum einen wurden lokale Architekten mit dem Entwurf beauftragt und die Montagearbeiten teilweise von den Firmen selbst ausgeführt. Zum anderen beziehen die Planungen die Umgebung mit ein: die Landschaft in der Fensterfabrik in Hagendorn, die zum eigentlichen architektonischen Konzept wurde, wodurch die Problematik, in einer geschützten Landschaftszone einen Produktionsstandort zu errichten, gemildert wurde; oder die Autobahn bei der Stahlbaufirma in Bulle, wo beim Fahren die gefaltete Glasfassade ein Augenmerk bietet. Die Energiebilanz und deren Auswirkungen auf die Umwelt steht dagegen bei der Metallrahmenfabrik in Möhlin im Vordergrund.

Lilian Pfaff

Inhalt

Fensterfabrik Hagendorn – Doppelte Landschaft

Lilian Pfaff

Das neue Produktionsgebäude einer Fensterfabrik in Hagendorn bei Zug wurde als Landschaftselement entworfen mit einer horizontalen Wiese auf dem Dach und einer vertikalen Vegetationswand als zweiter natürlicher Fassade, die als Einfriedung funktioniert.

Produktionsgebäude Bulle – Gefaltete Glasfassade

Daniel Engler

Eine Stahlbaufirma in Bulle errichtet sich eine bauliche Visitenkarte an der Autobahn Bern–Lausanne. Das eigene Produkt zeigt sich in der Konstruktion des erweiterten Gebäudes und verbindet eine filigrane Fachwerkkonstruktion mit Transparenz.

Metallrahmenfabrik Möhlin

Lukas Denzler

Durch einen integralen Planungsansatz, eine kluge Nutzung der Prozesswärme und ein durchdachtes Beleuchtungssystem wurde in Möhlin der Minergie-Standard in einem der grössten Industriebauten der Schweiz erfüllt.

Wettbewerbe

Andocken – 20 Alterswohnungen im Park | Maison Domino – Strafjustizzentrum Muttenz | Gute Bauten im Kanton Zürich | ATU-Prix 2006 |

Magazin

| Ein Dorf wird zum Hotel | Sanierung des Dula-Schulhauses in Luzern abgeschlossen | Weissenstein-Bahn retten | Ein Feuer in der Schweiz | Allmend Brunau: Geschichte vergessen | Möblierungssucht | Aufgebesserte Kandidatur der Glarner Hauptüberschiebung als Unesco-Welterbe | 18 Einsprachen gegen Tram Bern West | Wem gehört das Wasser? | Besserer Hochwasserschutz für Willisau | Bund soll Natur- und Landschaftspärke mitfinanzieren | Gotthard-Basistunnel: Gabi II am Ziel | Lötschberg-Basistunnel: 230 km/h | Italiens Regierung stoppt Brückenprojekt Sizilien – Festland | Bau der Tramlinie Zürich West | Schleuderfahrt |

Aus dem SIA

Neue Horizonte – Ideenpool holz 21: elf gute Ideen zu Holz ausgezeichnet

Produkte

Impressum

Veranstaltungen

Doppelte Landschaft

Das heikle Unterfangen, in einer Landschaftschutzzone ein bestehendes Produktionsgebäude massiv zu erweitern, ist in Hagendorn dank dem stringenten architektonischen Konzept geglückt. Das Gebäude wird als Landschaftselement mit einer horizontalen Wiese und einer vertikalen Vegetationswand aufgefasst.

Die Fensterfabrik des Familienunternehmens Baumgartner AG in Hagendorn bei Zug musste nach einer ersten Erweiterung in den 1980er-Jahren ausgebaut werden, um mit neuen Holz- und Holz/Metall-Fenstern so konkurrenzfähig zu werden wie mit herkömmlichen Kunststofffenstern. Durch Materialeinsparungen am Rahmen und schnelleren Produktionszeiten von rund einer Minute pro Fenster sollte dies erreicht werden. Dazu entwickelte die Fachhochschule in Biel ein neues Structural-Glazing-Fenster, das sowohl energetisch besser ist als auch mehr Fensterlicht ermöglicht. Eine wichtige Rolle bei den Erweiterungsplänen spielte der Standort, da die Firma einen Grossteil der Arbeitsplätze in dem kleinen Dorf sichert. Dieser stellte jedoch gleichzeitig das Hauptproblem dar, denn das neue Produktionsgebäude liegt in einer Landwirtschaftszone des Bundesinventars für schützenswerte Landschaften (BLN). In enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde Cham, die im Vorfeld Standortvorschläge machte, legte der Bauherr in einem 0-Projekt die Produktions- und Funktionsabläufe fest. Mit der Bedingung, den jetzigen Standort beizubehalten, forderte die Gemeinde einen Architekturwettbewerb und verpflichtete den Bauherrn, das umliegende Gebiet ebenfalls nachhaltig in die Planung einzubeziehen. Die Luzerner Architekten Niklaus Graber und Christoph Steiger gewannen zusammen mit dem Landschaftsarchitekten Stefan Koepfli den eingeladenen Studienauftrag unter fünf Büros. Es folgte ein steiniger Weg durch die Gemeindeversammlung und nach Einsprachen des Heimatschutzes durch eine Volksabstimmung, bis der Bebauungsplan genehmigt wurde und die Landwirtschaftszone in Bauland umgezont werden konnte.

Landschaftlicher Eingriff

Die Hindernisse erwiesen sich jedoch im Nachhinein als eigentlicher Vorteil, da die schon im Wettbewerb recht konkret formulierten Parameter und Charakteristiken des Gebäudes im Laufe der fünf Jahre der Planung und Realisierung weitestgehend beibehalten wurden. Ausschlaggebend für das architektonische Konzept waren zwei Prämissen: zum einen die betrieblichen Anforderungen, die gegeben waren, zum anderen das öffentliche Interesse, den Landschaftsraum weiterzuentwickeln. Die Architekten widmeten sich deswegen in erster Linie der Hülle sowie der An- und Auslieferung und stellten den landschaftlichen Aspekt ins Zentrum. Im Unterschied zu den anderen Wettbewerbsteilnehmern verstanden sie die pragmatische Bauaufgabe als landschaftlichen Eingriff und versuchten nicht, das Bauvolumen auf verschiedene Baukörper zu verteilen oder den vorgegebenen Grundriss zu verändern.

Vegetationswand

Ausgehend von der Umgebung, dem Ein- und Ausspringen der Waldränder und Hecken entwarfen Graber & Steiger um das massive Gebäudevolumen eine mäandrierende Vegetationswand, die der angrenzenden Landschaft als Pendant gegenübersteht, gleichzeitig aber den Abschluss des Firmenareals oder – betrachtet man es von der Landschaft aus – deren Begrenzung markiert. Die Wand ist jedoch weniger Tarnung als gebautes Element, das nicht einfach eine Hecke sein will, sondern ein Volumen. Die Holzrahmenkonstruktion, die mit einheimischen Wildgehölzen bepflanzt wird, dient dem Erhalt der geometrischen Form sowie als Halterung der Autobahnmähmaschine für deren Unterhalt. Sie wird durch zwei Ausblicke in die Landschaft durchbrochen, an denen zwei Wasserbecken – eines mit Rohrkolben, eines als Seerosenteich – angelegt sind.

Wiese auf dem Dach

Diesen Landschaftsersatz, das Hinzufügen einer zusätzlichen zweiten Fassade, führen die Architekten auf dem Dach in der Horizontalen weiter fort. Auf der gesamten Dachfläche, die der Grösse von drei Fussballfeldern (18000 m²) entspricht, legen sie eine Feuchtwiese an, wie sie ursprünglich an diesem Ort im Schwemmgebiet zwischen Reuss und Lorze anstelle des Maisackers wachsen würde. Dabei wurde die Wiese buchstäblich in die Höhe gehoben, denn für die Substratmischung des Bodens von 15cm wurde Material des Bodenaushubs zusammen mit 50% Ziegelschrott verwendet. Die Pfeiffengraswiese funktioniert über das Prinzip des Wasserstaus, weshalb ein analoges technisches Dachwassersystem entwickelt wurde, um dieselben Bedingungen wie in der Natur zu simulieren. Im Vorfeld wurden dazu Versuchsfelder angelegt, da das erste Mal eine derartige Wiese auf einem Dach entsteht. Damit hat das Gebäude Teil am dynamischen Prozess der Landschaft. Es verändert sich mit der Zeit, und in ca. fünf Jahren wird die Wiese so hoch sein, dass die Oberlichter verdeckt und nur noch die Metallgitter als Stege sichtbar sind.

Statik und Haustechnik

Als Folge der grünen Wiese auf dem Dach ergaben sich einerseits grosse Lasten, was die Statik beeinflusste, andererseits aber auch klimatische Verbesserungen im Inneren der Produktionshalle. So ist in der Halle keine zusätzliche Kühlung oder Lüftung vorgesehen, da sich die Temperatur selbstständig durch die Verdunstungskälte, welche die Wiese erzeugt, reguliert. Das Haustechnikkonzept leistet die Architektur somit selbst, und durch die Abwärme der Maschinen kann weitestgehend auf Heizen in der Fabrikationshalle verzichtetet werden. Wie in den aufgestockten Büros, die sich zwischen dem Neubau und der alten Fabrikationsanlage befinden, wird dann mit den anfallenden Holzspänen geheizt. Die zweigeschossige Produktionshalle steht im Grundwasser auf 350 Bohrpfählen in einem Raster von 7.74 7.74 m, wobei die Pfähle je nach Lage und Grundwasserstand auf Druck oder Zug beansprucht sind und damit auch die Auftriebssicherheit gewährleistet ist. Die Fragilität zeigt sich demnach nicht nur in der Vegeta tion, sondern auch in der Statik, die in enger Zusammenarbeit mit den Ingenieuren entwickelt wurde. Die Idee einer schwebenden Körperlichkeit des Gebäudes steht in Zusammenhang mit der Konzeption der Vegetationswand. Zuerst wurde deswegen das Dach konzipiert. Es ist ein Stahlfachwerk mit Haupt- und Sekundärfachwerken in zwei Richtungen in einem Stützenraster von 23.22 23.22 m. Die nach Norden ausgerichteten Oberlichter besitzen einen feststehenden horizontalen Rost für die Beschattung und Vermeidung von Reflexionen. Im Wettbewerb war bereits die transparente Hülle festgelegt, wobei sich der Bauherr als Fensterfabrikant auch eine Fassade aus eigenen Fensterelementen, einer Musterzentrale vergleichbar, vorstellen konnte. Mit so genannten Clear-pep-Elementen – Polykarbonatplatten, die bisher ausschliesslich im Innenausbau eingesetzt wurden – erhielten die Architekten durch die Wabenstruktur sowohl ein sehr robustes und nicht splitterbares Material als auch eine transluzente Erscheinung mit geringem Gewicht für die Montage. Die 6 2 m grossen Elemente konnten seriell von der Firma selbst in die Pfosten-Riegel-Konstruktion aus Holz montiert werden. Nur bei den Stahltoren wurde Acrylglas verwendet.

Schon zu Zeiten der Römer war dieser Ort eine Fabrikationsanlage, weshalb der Standort als solcher bereits lange vor der extensiven landwirtschaftlichen Nutzung zu einer sekundären Natur wurde. Diese vom Menschen geschaffene Kulturlandschaft wurde nun mit einem weiteren Element ergänzt und die fehlende Landschaft wurde ersetzt, was sich sowohl ökologisch positiv aus- wirkt als auch zur Integration des Gebäudes in die Umgebung beiträgt. Dies funktioniert so gut, dass die Wiese auf dem Dach eine Horizontverschiebung bei den in den oberen Geschossen arbeitenden Menschen bewirkt, wodurch sie die Bodenhaftung nicht verlieren.TEC21, Mo., 2006.10.23

23. Oktober 2006 Lilian Pfaff

verknüpfte Bauwerke

Fabriksgebäude