Editorial

Wir haben Hochparterre renoviert und bereichert. Das Thema Design aus der Schweiz hat eine eigene Rubrik bekommen: ‹Siebensachen›. Meret Ernst schreibt auf zwei Seiten Designkritiken vom Möbel bis zum Accessoire, vom Apparat bis zum Gerät. Für die Fotografie wollen wir uns nicht auf die PR-Bilder der Firmen stützen, denn sie bilden ein wohlgewogenes Verkaufsinteresse ab. Der Fotograf Stefan Jäggi stellt die Gegenstände in seinen Blickwinkel. Neu setzt die ‹Barkante› den Schlusspunkt des Heftes und die Mitteilungen in ‹Der Verlag spricht› zügeln wir von ganz hinten hier an diese Stelle ins Heft und fusionieren sie mit dem Editorial. Das Impressum und der Abo-Talon – unser Kiosk! – stehen neu immer am Schluss der Funde, der meist gelesenen Rubrik in Hochparterre.

Ein Hinweis auf hochparterre.wettbewerbe 4/2006 mit unter anderem folgenden Projekten:

--› Wohnüberbauung in den Notkersegg, Wiesen in St.Gallen

--› Wohnüberbauung der Baufelder 10 und 16–18 in Brünnen, Bern

--› Siedlung Sihlbogen, Zürich-Leimbach

--› Umnutzung und Erweiterung der Toni-Molkerei, Zürich

--› Gymnasium und Handelsschule, Thun-Schadau

Mit der Hochparterre Oktober-Ausgabe erhalten Abonnentinnen und Abonnenten zwei Sonderhefte, die sich dem Bauen in den Alpen widmen. Das eine dokumentiert ‹Neues Bauen in den Alpen›, den Wettbewerb der Südtiroler Gemeinde Sexten. Das andere ist eine Zeitung, die zusammen mit der ‹Südostschweiz am Sonntag› verbreitet wird: Der Katalog zur Ausstellung ‹Werdende Wahrzeichen – Landschafts- und Architekturprojekte für Graubünden›, die noch bis zum 8. November in der ETH Hönggerberg zu sehen ist. Wer diese Sonderhefte vermisst, hat Hochparterre am Kiosk gekauft. Abos gibts mit dem Coupon auf Seite 14 oder über www.hochparterre.ch Köbi Gantenbein

Inhalt

Funde

– Stadtwanderer: Mit Hochparterre in Breslau

– Jakobsnotizen: Eine Mustersiedlung für Zürich

– Estermann: Was der Frosch zur Landesplanung meint

– Impressum

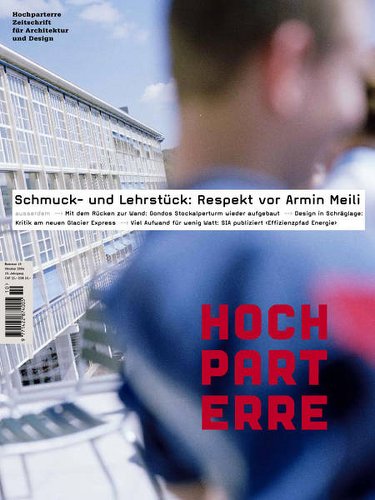

Titelgeschichte

– Schmuckstück als Lehrstück

Brennpunkte

– Drahtseilfabrik Jakob, Trubschachen: Seil um Seil

– Wiederaufbau in Gondo: Mit dem Rücken zur Wand

– Hochschule Liechtenstein: Klein und fein

– Francesca Ferguson: Wie wird Basel sprechen?

– Die Schweiz in Washington: Fels und Eis als Botschaft

– Wettbewerb ‹Stilli Park›: Heilstätte sucht Heilung

– Katastrophenhilfe: Not macht erfinderisch

– Bernina und Glacier Express: Design in Schräglage

– SIA Effizienzpfad Energie: Wenig Watt

– Prix Lumière: Im besten Licht

Leute

Vernissage der Architekturbiennale Venedig

Bücher

Vier Punkte für das verschwindende Europa

Siebensachen

Neu in Hochparterre: Hinweise auf ausgewähltes Design

Fin de Chantier

Hotel, Adelboden; Alterswohnungen, Gossau ZH; Kantonalbank, Chur; das Zürcher Steueramt und vieles mehr

An der Barkante

Mit Susanna Baer und Alex Sonderegger in Tokio

Alpine Chic

Seit 1926 ist das Parkhotel ‹Bellevue› in Adelboden im Besitz der Familie Richard. Nach einem Brand des hölzernen Türmchenhotels 1931 liessen die Richards das Haus neu bauen. Ihre Architektenwahl war damals mutig und stiess im Dorf auf Unverständnis: Urfer und Stähli aus Interlaken hatten sich vor allem als progressive Freibadbauer einen Namen gemacht – entsprechend war auch ihr Entwurf für Adelboden bedingungslos modern. Was damals eine weitherum weiss leuchtende Provokation war, geht heute fast lautlos im lärmigen Chaletgestapel unter.

75 Jahre später, nach etlichen Um-, An- und Ausbauten sowie Stilbrüchen, haben die Enkel des Gründerpaars dem Haus ihren Stempel aufgedrückt. Die jungen Richards wollten nicht weniger progressiv als ihre Grosseltern sein und haben sich zur Zusammenarbeit mit dem trendigen Büro Buchner Bründler entschlossen. Die Basler haben in den zwei Monaten, in denen das Hotel jährlich geschlossen ist, zehn Zimmer und zwei Restaurants mit Bar und Lounge umgebaut. Die Forderung der Gastgeber nach ‹zeitgenössischer Gemütlichkeit› lösten die Architekten mit ‹Alpine Chic› ein. Er beginnt im entrümpelten Korridor, dessen Grau und dessen eigens gestaltete Leuchten die verschiedenen Bauetappen wieder zusammenhält. In den Zimmern heisst ‹Alpine Chic›: Weg von ‹Louis Toujours›, hin zu klaren Formen, natürlichen Materialien und diskreten Farbtönen – kunstvoll bespielt mit Schnurgeflecht-Klassikern des dänischen Möbeldesigns aus den Fünfzigerjahren von Hans J. Wegner (in den Doppelzimmern) und Sesselobjek-ten von zeitgenössischen Designern wie Citterio oder Kon-stantin Grcic (in den Suiten). Mit einfachen Details haben die Architekten den kleinen Zimmern Platz für eine Sitzecke abgetrotzt: Fernseher und Schreibtisch können aus der Schrankwand herausgeklappt werden, der sperrige Koffer verschwindet in der Schublade unterm Bett.

Im Erdgeschoss verwandelten die Basler das zudekorierte Bellevue-Stübli in ein luftiges und offenes Restaurant mit Lounge. Buchner Bründler haben den angestauten Muff so stark ausgelüftet, dass einzelne Stammgäste sich von der Adressliste streichen liessen, als sie die ersten Bilder in der Hauszeitung sahen. Dabei haben die Basler den Anbau nur auf seine ursprüngliche Offenheit zurückgeführt. Grosse Panoramafenster geben nun wieder den Blick auf Wildstrubel und Engstlingenfälle frei. Interessant ist, dass die Trompetenhosenzeit auch wieder bei der dunklen Braun-in-Braun-Lounge mitschwingt: Ein kantiger Tresen, verkleidet mit brüniertem Messing, dunkle Mooreiche am Boden, ein offenes Cheminée unter einer riesigen Eisenhaube, aufgeschlitzte Messingleuchten und luftige Holzreliefs als Wände erinnern an die frühen James-Bond-Sets von Ken Adams. Für den Teilumbau ist Andi Bründler von der Zeitschrift Bilanz zum Hoteldesigner 2006 gekürt worden.hochparterre, Di., 2006.10.17

17. Oktober 2006 Roderick Hönig

verknüpfte Bauwerke

Umbau Parkhotel Bellevue

Weitergestrickt

Mit dem Neubau der Graubündner Kantonalbank (GKB) haben Otto Schäfer und Martin Risch 1911 am Churer Postplatz gleich in zweifacher Hinsicht einen Pflock eingeschlagen. Sie setzten einen Akzent am Eingang zur Altstadt und sie bauten ein Schlüsselwerk des Bündner Heimatstils: Ein wuchtiges Haus mit hohem Dach, kräftigen Tuffsteinarbeiten und einer grossstädtischen Arkade an der Poststrasse. Äusserlich hat der Bau die Zeiten unbeschadet überstanden, im Innern hat ihn die Bank ihren Bedürfnissen und dem wechselnden Geschmack der Zeiten angepasst – und dabei manches zerstört.

Der Auslöser für die jüngsten Veränderungen war die zu kleine Kundenhalle und der Wunsch nach zusätzlichen, rationeller nutzbaren Büroräumen. Also schrieb die Bank einen Wettbewerb aus, den Dieter Jüngling und Andreas Hagmann gewannen. Ihr Bau besteht aus drei Teilen: der Verlängerung des Altbaus an der Poststrasse, dem neuen Flügel gegen den Fontanapark und der Kundenhalle im Hof. 95 Jahre nach Schäfer und Risch haben Jüngling und Hagmann nicht mehr einen Pflock eingeschlagen, sondern mit vielen ‹kleinen Pflöcken› auf die unterschiedlichen Situationen reagiert. Die Architekten studierten den Altbau genau und strickten ihn an der Poststrasse weiter. Sie übernahmen die Geschosshöhen, das mächtige Dach, die Proportionen der Fenster, die Arkade, die kräftigen Fenstereinfassungen und die Ornamente. Diese Ingredienzien interpretierten sie aber neu. So finden sich die Ornamente nicht auf den Fenstereinfassungen aus Tuff, sondern als feines Relief auf den Fassadenflächen. Dadurch wirken die hellen, mit einem Hauch Lasur überzogenen Betonelemente leicht und textil wie eine Klöppelarbeit und durch die mit feinem Ornament durchbrochenen Metallläden fällt orientalisch gedämpftes Licht in die Räume.

Ein ganz anderes Gesicht zeigt die Bank gegen den von Guido Hager gestalteten Fontanapark. Hier hüllten die Architekten die in der Höhe und der Tiefe gestapelten Büroflächen in eine gläserne Haut. Ein von den Schilfmatten der Gewächshäuser inspirierter Sonnenschutz aus goldglänzenden Aluröhrchen macht aus dem Bürohaus eine grosse ‹Serre›, die hinter der Parkmauer aufragt.

Von aussen nicht zu sehen, dafür von innen umso eindrücklicher ist die Kundenhalle. Der im Grundriss drei-eckige, in der Höhe gestaffelte Raum ist das Herz der GKB. Fachwerkträger tragen die Decke der Halle und die Bürogeschosse im Glasbau und sie prägen den Raum: Die Dreiecksfelder machen zusammen mit den Glasflächen und den von Elisabeth Arpagaus gestalteten farblichen Akzenten – ein Bilderfries in der Halle und Stoffbahnen an den Fenstern – aus der Bank ein Kaleidoskop.hochparterre, Di., 2006.10.17

17. Oktober 2006 Werner Huber

verknüpfte Bauwerke

Erweiterung Graubündner Kantonalbank

Klein aber fein: Hochschule Liechtenstein

Innert weniger Jahre hat sich die Architekturabteilung des damaligen Abendtechnikums Vaduz zu einer modernen Schule mit internationaler Ausstrahlung entwickelt. Damit diese Operation gelingen konnte, lockerte die Hochschule Liechtenstein die engen Verbindungen zur Schweiz und knüpfte neue Beziehungen mit der weiteren Welt.

Emsiges Treiben erfüllt die Hallen, in den mit Stellwänden abgetrennten Kojen hängt Plan an Plan. In der einen Ecke unterhalten sich Gastkritiker Elia Zenghelis und Dozent Xavier Calderón mit einem Studenten über seinen Entwurf für das Pier San Miguel irgendwo in Mexiko, nebenan besprechen Angelus Eisinger und Frank Zierau mit ihrer Gruppe Planungen für Balzers.

Es ist Schlusskritik am Architekturinstitut der Hochschule Liechtenstein und der Institutsleiter Hansjörg Hilti weibelt von Koje zu Koje, unterhält sich da mit einer Studentin, dort mit einem Gast und nebenan mit einem Dozenten. Man merkt: Er fühlt sich wohl in seinem Team, dass von jungen Schweizer Professoren wie Johannes Käferstein, Urs Meister, Angelus Eisinger und Lehrbeauftragte wie Thomas Schregenberger, Markus Buschor, Dieter Jüngling und anderen stark geprägt ist. Hilti gehört zu einer aussterbenden Gattung: jener der glücklichen Architekturschulleiter. Denn Hiltis Schule ist unabhängig. Unabhängig vom Verteilungskampf zwischen den Kantonen, unabhängig aber auch vom schweizerischen Konkurrenzkampf zwischen den Fachhochschulen und den ETHs. So wie die Liechtensteinische Post oder die Telecom FL hat sich auch die Hochschule Liechtenstein aus den Verflechtungen mit der Schweiz gelöst. Gegründet wurde sie 1961 als Abendtechnikum, dann wurde sie zur HTL nach Schweizer Muster, später zur Fachhochschule und heute heisst sie stolz Hochschule Liechtenstein. Sie hat gerade noch zwei Bereiche: die Architektur und die dreimal grössere Wirtschaft – ein Grössenverhältnis, das auch die Bedeutung des einen und des anderen für das Land illustriert.

Begonnen hat der Wandel in Vaduz vor fünf Jahren. Wollte die Architekturschule weiterhin bestehen bleiben, musste sie sich öffnen und den eigenen Studierenden die Möglichkeit geben, ins Ausland zu gehen. Im Austausch dazu sollten auch Ausländer an der Liechtensteiner Schule studieren können. Wobei in Liechtenstein unter ‹Ausländern› Studierende aus den nicht deutschsprachigen Ländern gemeint sind. Doch wie macht man auf sich aufmerksam? Wie sollte es gelingen, Studenten aus ganz Europa ins kaum bekannte Fürstentum zu holen? Die Liechtensteiner gingen in die Offensive und luden Kritiker aus aller Herren Länder an ihre Schule ein. Diese machten die Schule in ihren Heimatländern bekannt und bald schon weilten die ersten Gäste unter den Studierenden, die es umgekehrt den Einheimischen ermöglichten, einen Platz für ihr obligatorisches Auslandjahr zu finden.

Braucht Vaduz eine Architekturschule?

Die zahlreichen Studenten des Erasmus-Programms brachten eine Vielfalt an die Schule, wie sie die eigenen Leute nicht schaffen könnten, für Hansjörg Hilti eine «extreme Bereicherung». An der Schule herrscht ein 24-Stunden-Betrieb und von Litauisch bis Japanisch hört man alle Sprachen. Tiago Leal da Costa ist einer der rund 20 fremdsprachigen Ausländer unter den insgesamt 130 Studierenden. Er absolvierte in Vaduz das Austauschjahr, weil ein Professor seiner Schule in Lissabon die Schule kannte. Die Atmosphäre an der Liechtensteiner Schule empfindet er als «geistig sehr offen». Wenn hier auch die Urbanität fehle, so ermöglichte ihm dieser Aufenthalt im Zentrum Europas den Besuch zahlreicher umliegender Länder. Einzig die Sprache habe er nicht so gelernt, wie erhofft – da kamen ihm die Dialekte in die Quere.

Aus dem Fürstentum stammen gerade noch zehn bis fünfzehn Prozent der Studierenden. Das ist denn auch eine Sorge Hiltis: Die Auswahl aus der Region – ein Umkreis von fünfzig Kilometern – sei zu klein. Dabei sei das wichtig für die politische Anerkennung der Schule. Dies führt zur zentralen Frage: Braucht das Fürstentum Liechtenstein überhaupt eine eigene Architekturschule? Hansjörg Hilti schmunzelt; diese Frage hört er nicht zum ersten Mal. Sicherlich würde man in Vaduz keine Architekturschule gründen, wenn es sie nicht schon gäbe. Doch Ende der Neunzigerjahre lautete die Frage, was mit der bestehenden Schule passieren soll. Dass sich niemand gerne selbst abschafft, ist klar, und so hat die Architekturschule mit der Öffnung eine Möglichkeit gefunden, sich in der veränderten Bildungslandschaft einen Platz zu sichern. Die Politiker akzeptieren diesen Weg, mit dem die Schule übrigens einen ähnlichen Prozess durchmacht wie das Land mit dem Beitritt zum EWR oder der Gründung der liechtensteinischen Telecomgesellschaft und der Post. Die eigene Hochschule schafft auch einen Ausgleich, schickt Liechtenstein doch jährlich rund 500 Studierende in die Schweiz, aber auch nach Österreich und Deutschland.

In einem kleinen Land wie Liechtenstein sind die Verflechtungen der Schule mit der Politik noch enger als in der Schweiz, die Entscheidungswege entsprechend kürzer. Seit Jahren diskutieren die Schweizer Fachhochschulen über Inhalte, über die Abgrenzung untereinander und vor allem zur ETH. Letztlich geht es dabei immer ums Geld. Hansjörg Hilti ist froh, diese Diskussionen nicht führen zu müssen, was ihm eine «enorme inhaltliche Freiheit» gibt. Im luftleeren Raum agiert die Schule dennoch nicht, denn die Schweizer Fachhochschulen, die ETH oder die Architekturschule in Innsbruck sind Konkurrenten. Wo sich die Liechtensteiner Architekturschule in diesem Spannungsfeld positioniert, ist auch für Hilti nicht ganz eindeutig. Liegt sie näher bei der ETH oder bei einer FH? «Die Hochschule Liechtenstein ist eine kompakte Architekturschule», meint er sibyllinisch, wobei die internationalen Kontakte über Universitäten laufen.

Unabhängig von den Diskussionen in der Schweiz erreichte die Hochschule Liechtenstein längst die europäische Anerkennung ihres Abschlusses, was vor allem für die vielen EU-Studenten wichtig ist, für die der Titel die Voraussetzung für eine Arbeit als Architekt oder im Staatsdienst ist. Vor drei Jahren führte die Schule das Bachelor-Master-System ein, ab kommendem Studienjahr wird der Master-Studiengang ausschliesslich in Englisch durchgeführt. Deutsch bleibt der Bachelor-Studiengang, den Hilti in Zukunft verstärkt zu einer dreijährigen kompakten Grundausbildung formen will. «Die Leute sollen in den Büros auch wirklich brauchbar sein», meint er.

Gegenüber früher, als viele Hochbauzeichner, Zimmerleute oder Studenten mit einer österreichischen technischen Matura an der Vaduzer HTL studierten, wird die Hochschule heute für viele zum zweiten Bildungsweg. Rund die Hälfte der Studierenden hat eine normale Matura im Sack. Dies bedeutet, dass der Unterricht heute praktisch bei Null anfangen muss, was für manch altgedienten Lehrer schwierig zu akzeptieren war. Doch die Studenten helfen sich gegenseitig und können so die Wissensunterschiede ausgleichen und für Maturanden gibt es Stützkurse.

Im Fürstentum verankert?

Finanziert wird die Schule durch den Staat – ein weiterer Grund also, die lokale Verankerung zu pflegen. So nimmt sie Themen auf, die im Land aktuell sind, oder bearbeitet Aufgaben im Auftrag von Gemeinden oder Firmen wie der Post. Diese Arbeiten stärken die Akzeptanz der Schule. «Wir können uns ja nicht nur mit dem Hafen von Mexiko befassen», meint Hansjörg Hilti. So untersuchten die Studierenden in Zusammenarbeit mit dem KMU-Zentrum Entwicklungsmöglichkeiten für die Gemeinde Balzers. Diese ist von der Industrie und deren wechselhaften Steuererträgen geprägt. Nun zeigten die Studierenden auf, wie mit hochklassigem Wohnraum Balzers für eine zahlungskräftige Klientel attraktiver werden könnte.

Ihre Umgebung haben die Studierenden auch in der Schule stets präsent: Cafeteria und Bibliothek sind in einem gläsernen Kasten untergebracht, der auf Stützen frei vor dem alten Fabrikgebäude steht. Dieser unterstreicht die Lage über dem Rheintal, öffnet den Nahblick auf die Peripherie von Vaduz und den Weitblick über den Rhein in die Schweiz. Der Umzug der Hochschule in die von den Münchner Architekten Karl Probst umgebaute einstige Baumwollspinnerei Jenny, Spoerry&Cie. war ein Glücksfall für die Architekturabteilung. Sie konnte nicht nur massgeschneiderte Räume beziehen, sie konnte sich auch von altem Ballast befreien und in den neuen Hüllen ein neues Selbstverständnis entwickeln. Ein weiterer, nicht zu unterschätzender Vorteil für die Hochschule: Hierher lädt man mit Freude Ausländer ein!

Lehrbeauftragte:

Katia Accossato, Doris Agotai, Alberto Dell’Antonio, Inge Beckel, André Bideau, Patrik Birrer, Bosco Büeler, Martin Bühler, Christoph Bürkle, Johannes Brunner, Ingrid Burgdorf, Markus Buschor, Xavier Calderón, Andrea Cejka, Hugo Dworzak, Angelus Eisinger, Roland Fäh, Oliver Fritz, Christoph Frommelt, Barbara Geyer, Pascal Gnädinger, Hanni Diethelm-Grauer, Peter Diethelm-Grauer, Gert Gschwendtner, David Gubler, Andreas Hagmann, David van Handel, Beni Heeb, Hansjörg Hilti, Ulrike Hugl, Andres Janser, Stefan Jäschke, Dieter Jüngling, Tibor Joanelly, Johannes Käferstein, Susanne Karn, Charles Kel-ler, Nathan Lutz, Philip Lutz, Urs Marquart, Ulrike Mayer, Urs Meister, Erica Overmeer. Moreno Piccolotto, Hansjörg Quaderer, Andrea Rüedi, Thomas Schregenberger, Eugen Schuler, Dietrich Schwarz, Ferdi Stadlin, Karl Tor-ghele, Robert Veneri, Janine Vogelsang, Hansjörg Vogt, Christian Vonier, Erich Walter, Richard Widmer, Henning von Winning, Elia Zenghelis, Frank Zierauhochparterre, Di., 2006.10.17

17. Oktober 2006 Werner Huber