Editorial

Editorial

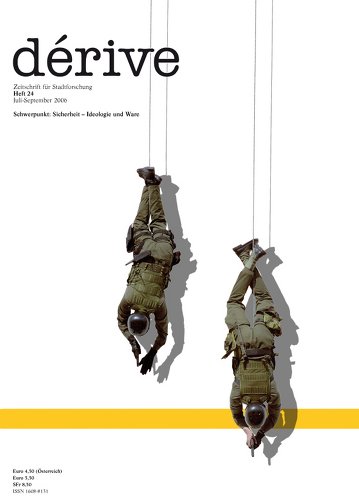

Der Themenbereich „Sicherheit/Angst“ begleitet dérive seit der ersten Ausgabe. Zuletzt haben wir uns in Heft 12 ausführlich mit der „Politik der Angst“ beschäftigt, die nach wie vor zum Standardrepertoire populistischer PolitikerInnen gehört. Der Schwerpunkt dieser Ausgabe trägt den Titel Sicherheit: Ideologie und Ware und beginnt mit einem Artikel von Peter Marcuse, der darlegt, wie in den USA seit 9/11 mit der Manipulation der Bedrohung durch den Terror Politik gemacht wird. Es gelingt Marcuse, ohne tatsächliche Gefahren zu verharmlosen, detailliert – zum Beispiel anhand der Proteste gegen den Republikanischen Parteitag, der 2004 in New York stattgefunden hat – aufzuzeigen, wie klassische Bürgerrechte beschnitten und unterdrückt werden.

Es folgt ein Beitrag von Alexander Hamedinger, der die Redaktion dieses Schwerpunktes innehatte. Ausgehend von der Diskussion des Begriffs governance (siehe dazu auch Manfred Russos Artikel Governance durch Community im letzten Heft), der für Hamedinger „den Wandel der Staatlichkeit, weg vom keynesianischen Wohlfahrtsstaat hin zum aktivierenden Staat, beschreibt“, zeigt er die Strategien der Sicherheitsdienstleister, sich der demokratischen Kontrolle zu entziehen. Gleichzeitig betont er, dass sich der Staat als Akteur keineswegs verabschiedet, sondern mittels Re-Regulierungen versucht, den „erweiterten Staat“ zu stabilisieren. Volker Eick analysiert in seinem Beitrag die Sicherheitsbranche, die sich – wenig verwunderlich – in erster Linie für möglichst hohe Profite und nicht für Grundrechte interessiert. Besonders besorgniserregend ist, „dass kommerzielle Sicherheitsdienste heute auch an der (Re)Definition dessen beteiligt sind, was als ein sozialpolitisches und was als ein sicherheitspolitisches Problem zu diskutieren“ ist.

Günter Stummvoll setzt mit einem Artikel über den Wiener Karlsplatz zwischen Drogenszene, Schutzzone und Kunstplatz fort. Die am Karlsplatz erstmals in Österreich eingerichtete „Schutzzone“ untersagt Angehörigen der Drogenszene den Aufenthalt in einem genau definierten Bereich. Im anschließenden Interview mit Uwe Hincziza, dem Leiter des Wiener Sozialprojekts Streetwork, erfahren wir von den konkreten Auswirkungen dieser Maßnahme, dem alltäglichen Umgang damit und der Bedeutung des Karlsplatzes für die Drogenszene.

Den Abschluss des Schwerpunktes bestreitet Peter Jordan mit einem Text über Singapur, der jene subtilen Methoden aufzeigt, mit der es der regierenden People’s Action Party (PAP) ohne großes Aufsehen – jedoch mit drakonischen Strafen und umfassender sozialer Kontrolle – gelingt, die eigene Herrschaft zu garantieren und das Bild einer sicheren Stadt in die Welt zu transportieren.

Nach dem Insert von Klub Zwei schließt der diesmal besonders umfassende Magazinteil mit Beiträgen über Sofia, die South Central Farm in LA und Space Invader, mit einem Nachruf auf Jane Jacobs, einer Projektpräsentation von KEUK (in der ein drittes Mal in diesem Heft der Wiener Karlsplatz im Zentrum steht) und einer Kritik des neoliberalen Bildungsbegriffs von Anita Aigner an. Nicht fehlen darf natürlich eine neue Folge von Manfred Russos Serie zur Geschichte der Urbanität, diesmal: Der Flaneur. Aus Platzgründen konnten wir die Besprechung der Ausstellung Hala Elkoussy Peripheral (and other stories) von Patricia Deiser nicht mehr im Heft unterbringen. Sie ist auf unserer Website www.derive.at nachzulesen.

Zum Abschluss möchte ich mich bei den zahlreichen TeilnehmerInnen an unserer LeserInnenbefragung bedanken. Die Auswertung wird derzeit durchgeführt, die Preise versenden wir in den nächsten Tagen. dérive 25 erscheint Anfang Oktober mit dem Schwerpunktthema „Mobilität“.

Einen schönen Sommer wünscht

Christoph Laimer

Inhalt

Inhalt dérive 24

Schwerpunkt: Sicherheit – Ideologie und Ware

Manipulierte Unsicherheit: Die Bedrohung durch Terrorismus in den USA nach 9/11

Peter Marcuse

Governance: „Neue“ Technik des Regierens und die Herstellung von Sicherheit in Städten

Alexander Hamedinger

Feudaler Werkschutz: Das „Unternehmen Stadt“ und seine Filialisten

Volker Eick

Junkie-Jogging am Karlsplatz. Die Schutzzone und der verrechtlichte öffentliche Raum

Günter P. Stummvoll

„Es hat sich eingespielt“ oder „Die Schutzzone ist kein Thema mehr“

Günter P. Stummvoll und Christoph Gollner im Gespräch mit dem Leiter von Streetwork Uwe Hincziza

Die PAP passt schon auf …

Überwachung und soziale Kontrolle in Singapurs öffentlichem Wohnungsbau

Rolf Jordan

Künstlerinneninsert

Klub Zwei

Magazin

Der Konflikt um die South Central Farm.

Unternehmerische Stadtpolitik und städtische soziale Bewegungen in Los Angeles

Henrik Lebhuhn

Bildung und/oder Ausbildung?

Von der Notwendigkeit der Kritik am neoliberalen Bildungsbegriff

Anita Aigner

I Love Karlsplatz

Projektpräsentation von Conny Cossa, Martin Denk, Patrick Hammer und Pia Spiesberger

Space Invasion: Mit der Stadt und ihren BewohnerInnen spielen

Daniel Kalt

Serie: Geschichte der Urbanität – Teil 16

Transformationen der Öffentlichkeit, Teil III: Der Flaneur I – Stadtforscher avant le temps

Manfred Russo

Besprechungen

Der Kolosseum-Effekt

Manfred Russo über Stadion. Architektur, Politik, Ökonomie herausgegeben von Matthias Marschik, Rudolf Müllner,

Georg Spitaler und Michael Zinganel

Die Experimente, die Landschaft, die Theorie und ihre Stadt

Erik Meinharter über das Symposium landscape-X-periments

Von Dresden nach Ischgl

Christoph Laimer über das Buch Saison Opening: Kulturtransfer über ostdeutsch-tirolerische Migrationsrouten herausgegeben von Michael Zinganel, Hans-Hermann Albers, Michael Hieslmair, Marusa Sagadin

Erinnerungspolitiken

Anke Hagemann über die Ausstellung und den Katalog Geschichtsort Olympiagelände 1909 – 1936 – 2006

Governance: „Neue“ Technik des Regierens und die Herstellung von Sicherheit in Städten

Governance ist in den letzten Jahren zu einem Modebegriff geworden, der sich gleichermaßen in der breit gestreuten wissenschaftlichen Debatte sowie in der Rhetorik politischer EntscheidungsträgerInnen großer Beliebtheit erfreut. Zumeist wird dieser unscharfe Begriff verwendet, um gegenwärtig stattfindende Prozesse der Re-Strukturierung der Staatlichkeit zu bezeichnen, oder/und um einen Maßstab für die Bewertung von Regierungshandeln (etwa im Sinne der good governance) einzuführen. Was dabei governance genau ist, soll Verhandlungssache sein und entscheidet sich erst in der konkreten Anwendung „vor Ort“ und in einem konkreten politischen Feld.

Auch im Bereich der Sicherheitspolitik wird inzwischen von governance gesprochen, wenn es darum geht, Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung auf städtischer und Nachbarschaftsebene herzustellen, und damit – so der offizielle Sprachgebrauch - einen Beitrag zur Stabilisierung oder gar Verbesserung „sozialer Kohäsion“ zu leisten. Die Verknüpfung zwischen sicherheits-, sozial- und beschäftigungspolitischen Strategien gibt es inzwischen in einer Vielzahl von Programmen, die es sich zum Ziel gesetzt haben, die Situation von „benachteiligten Stadtteilen“ zu verbessern (etwa im Programm „Soziale Stadt“ in Deutschland oder im Programm „New Deal for Communities“ in Großbritannien). Dabei scheinen allerdings Sicherheitsstrategien in vielen Städten die offiziellen Vorstellungen sozialer Integration zu bestimmen und das Diktum der „sozialen Kohäsion“ ein Deckmantel für Maßnahmen zu sein, die soziale Ausgrenzung befördern können. Und in der Tat, in den letzten Jahren hat die Zahl der Bettler- oder Gefahrenabwehrverordnungen, der Erlässe, die Obdachlose aus den öffentlichen Räumen verschwinden lassen sollen, und der Einsätze von Sondergruppen, die vehement gegen Jugendgruppen oder gegen die Drogenszene vorgehen sollen, allerorten zugenommen. „In zahlreichen Städten ist Sicherheit zum neuen Dispositiv eines Konsenses der städtischen Mittelschicht geworden: Frankfurt, Düsseldorf, Wiesbaden, Darmstadt, Freiburg, München und viele andere mehr.“ (Noller 1999: 164)

In dem vorliegenden Beitrag werden diese Phänomene jedoch nur knapp beschrieben (vgl. dazu u.a. Dangschat 1995, Eick 1998, Keil & Ronneberger 1995). Das Aufkommen von städtischen Sicherheitsstrategien wird in diesem Beitrag einerseits als Motor, andererseits als spezifische Erscheinungsform eines forcierten Modernisierungsprozesses angesehen. Der restrukturierte innerstädtische Raum wird ebenso wie der Diskurs über den „Sicherheitsstaat“ und die „bedrohte innere Sicherheit“ als eine interessengeleitete soziale Konstruktion verstanden, die wiederum auf eine spezifische, im Wandel befindliche Gesellschaftsformation zurückzuführen ist. Governance ist in dieser Sichtweise ein Begriff, der den Wandel der Staatlichkeit, weg vom keynesianischen Wohlfahrtsstaat hin zum aktivierenden Staat, beschreibt. Governance verweist weniger auf die Veränderung politischer Inhalte und Programme im Zusammenhang mit der Durchsetzung neoliberaler Wirtschaftspolitik, als vielmehr auf das veränderte „Wie“ des Zustandekommens politischer Programme, auf den Wandel der „Prozesse“ der Entstehung, der Entscheidungsfindung und der Umsetzung dieser Programme. Mit anderen Worten: In Anlehnung an eine Interpretation des Foucault’schen Begriffs der „Gouvernementalität“ kann governance als veränderte Technik des Regierens definiert werden, in welcher neue Sicherheitsstrategien angewandt werden um unterschiedliche Risiken (soziale, politische, ökonomische, ökologische etc.), die wiederum sozial konstruiert sind, zu minimieren. (Dieser Zusammenhang wurde schon vielfach angesprochen, vgl. z.B. Beste 2000, Legnaro 1998.) Es wird hier die Vorstellung geteilt, dass „Risiken also nicht unmittelbar aus der industriell-gesellschaftlichen Realität (folgen), sondern ... eine Form des Denkens der Realität repräsentieren – mit dem Ziel, sie „regierbar“ zu machen“ (Bröckling et al. 2000: 22). Weiterhin ist governance in einer regulationstheoretischen Sichtweise als neue Technik des Regierens zu betrachten, deren Erscheinungsform in Zusammenhang mit der Veränderung von politisch-ökonomischen Verhältnissen steht.

Fordismus und Postfordismus – von government zu governance

Das „goldene Zeitalter des Fordismus“, das durch eine tayloristisch organisierte Massenproduktion und eine über die Sicherungen des Wohlfahrtsstaates abgestützte Massenkonsumtion gekennzeichnet war, ist schon lange Zeit einem grundlegenden Wandel unterworfen (vgl. Amin 1994, Brand & Raza 2003). Der Fordismus war eine räumlich und zeitlich in spezifischer Weise geprägte Gesellschaftsformation, der ein bestimmtes makroökonomisches Design und eine dieser entsprechenden Form der Integration der StaatsbürgerInnen in die Gesellschaft und lokale Gemeinschaft zugrunde lag. Diese umfasst vor allem bestimmte kollektiv geteilte Werte, Normen und Institutionen (vgl. Lipietz 1998). Über die zentrale Regulierungsinstanz „Staat“ und ihre Apparate wurden einerseits das Verhältnis des Bürgers zu seinem Staat, das Verhältnis von Öffentlichkeit zu Privatheit, und andererseits auftretende soziale Konflikte und politische Opposition über den sozialen Konsens geregelt (beispielsweise die Einbindung der Arbeiterschaft in die Sozialpartnerschaft). Der Staat war sowohl Sicherungsstaat (als Überwachungsstaat) mit einer ausufernden Bürokratie, als auch Wohlfahrtsstaat, der die Vermeidung sozialer Risiken zu einem öffentlichen Anliegen machte (Hirsch 1996).

Mit der Krise des Fordismus, die in vielen Ländern Anfang der 1970er Jahre einsetzte, sind Veränderungen auf und zwischen allen staatlichen Ebenen (lokal, regional, national) festzustellen, wobei allerdings vor allem der nationale Wohlfahrtsstaat als früherer Garant für Sicherheit in Richtung eines „nationalen Wettbewerbsstaates“ restrukturiert wird. Eine neue Qualität von Staatlichkeit, die vor allem eine aktive Umsetzung von Standortpolitik zum Ziel hat, setzt sich hierbei durch. Bestehende Ordnungsvorstellungen und die Wahrnehmung der Entwicklung von Gesellschaft, die in der (fordistischen) Regulationsweise subsumiert wurden, wurden immer fragwürdiger. „Der Übergang vom fordistischen Sicherheits- zum nationalen Wettbewerbsstaat, vom Modell Deutschland zur Deutschland GmbH, vollzieht sich in einem komplexen Verhältnis von Kontinuitäten und Brüchen.“ (Hirsch 1996: 116)

Die Restrukturierung des Staates, die sich auch in einem politisch inszenierten Sicherheitsdiskurs, in der Konstruktion von Feindbildern und der Verdrängung von Marginalisierten als Elementen einer sich verändernden Regulationsweise sozialer Probleme zeigt, setzt Mittel zur Kontrolle sozialer Konflikte voraus, die zunehmend autoritär und ausgrenzend sind und neue ideologische Werte produzieren, um so den Zusammenhalt der Konsum- und letztendlich Kontrollgesellschaft zu sichern. Der Zusammenhang zwischen sozialer Ungleichheit, Marginalisierung und Kriminalität wird dabei ideologisch benutzt.

Vor allem der momentan vielfach diskutierte Begriff governance beinhaltet eine grundlegende Veränderung des Staatsverständnisses. Die Debatte, die ihren Ursprung in der wirtschaftswissenschaftlichen Theoriebildung (insbesondere bei Ronald Coase und, später, in der Institutionenökonomie) hat, dreht sich im Kern um die Frage, wie in komplexen Systemen Interaktionen zwischen unterschiedlichen AkteurInnen und Institutionen reguliert werden können. Dabei können unterschiedliche Regelsysteme zur Anwendung kommen (z.B. Markt, Hierarchie), die das Steuern und Koordinieren erleichtern sollen. Obgleich der Begriff governance in verschiedenen Wissensdisziplinen (etwa in der Ökonomie, Politikwissenschaft und Soziologie), in verschiedenen theoretischen Zugängen (etwa in der Regulationstheorie oder der neoklassischen Institutionenökonomie) und in der Anwendung in verschiedenen politischen Feldern und Institutionen (etwa in der EU in der Regionalpolitik oder Beschäftigungspolitik, in welcher von good governance gesprochen wird) unterschiedlich interpretiert wird, kann dennoch behauptet werden, dass in allen Kontexten governance zumeist eine Gesamtheit von Prozessen, Strukturen, Regeln, Normen und Werten, durch welche kollektive Aktivitäten gesteuert und koordiniert werden sollen, bezeichnet.

In der These vom Übergang von government zu governance, welcher in diesem Beitrag gefolgt wird, wird zumeist deutlich gemacht, dass sich die Form der Steuerung und Koordinierung gesellschaftlicher Handlungsfelder sowie die Art der Lösung kollektiver Probleme im Zeitablauf verändert haben. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Grenzen zwischen zentralen Institutionen (Staat, Markt und Gesellschaft) zusehends auflösen und dass eine Mischung von unterschiedlichen Regelsystemen (Markt, Hierarchie, Verhandlungsregel, etc.) zu Steuerungszwecken Anwendung finden („Mix of Politics“). „Prozesse des Steuerns bzw. des Koordinierens sowie Interaktionsmuster, die der governance-Begriff erfassen will, überschreiten in aller Regel Organisationsgrenzen, insbesondere aber auch die Grenzen von Staat und Gesellschaft, die in der politischen Praxis fließend geworden sind. Politik in diesem Sinne findet normalerweise im Zusammenwirken staatlicher und nicht-staatlicher Akteure (oder von Akteuren innerhalb und außerhalb von Organisationen) statt.“ (Benz 2004: 25) Während sich government vor allem auf das Bild des fordistischen, keynesianischen Wohlfahrtsstaates bezieht, der primär diese Steuerungs- und Koordinierungsfunktionen ausübt und sich auf einen zentralistisch und hierarchisch organisierten Verwaltungsapparat sowie auf die Einbeziehung korporatistischer AkteurInnen in die politische Entscheidungsfindung stützt, verweist der Begriff governance auf eine Ausweitung des Akteursspektrums, auf die Modernisierung von Verwaltungsabläufen sowie auf die Institutionalisierung neuer Formen von Kooperationen. Zentrale Elemente von governance als neuer Technik des Regierens sind (Benz 2004, Pierre 2000):

- die Bildung von neuen formellen und informellen Netzwerken, Koalitionen und Partnerschaften zwischen unterschiedlichen AkteurInnen und Institutionen aus der privaten und öffentlichen Sphäre (z.B. public-private-partnerships).

- die Öffnung der politisch-administrativen Systeme für die Interessen und Meinungen von BürgerInnen in der Entwicklung, Planung, Entscheidungsfindung und Umsetzung von politischen Programmen und Projekten und damit eine Erhöhung der Anzahl von AkteurInnen in der politischen Entscheidungsfindung (Partizipationsverfahren).

- die Aufteilung und Delegation von politischen Aufgaben an unterschiedliche staatliche und nicht-staatliche AkteurInnen sowie Institutionen (z.B. durch Dezentralisierungsmaßnahmen, Privatisierungen)

- eine Veränderung der Rolle des Staates in der Steuerung gesellschaftlicher und räumlicher Entwicklung, weg vom keynesianischen Wohlfahrtsstaat hin zum angebotsorientierten und rahmenschaffenden kooperativen Staat (z.B. durch De-regulierungsmaßnahmen).

- die Lösung von politischen Konflikten und Problemen durch Verhandlungen zwischen staatlichen und nicht-staatlichen AkteurInnen, in welchen nicht nur eine Instanz Entscheidungen trifft, sondern das Ziel der Einigung und der Konsensfindung zwischen den Beteiligten im Mittelpunkt steht.

- Entscheidungsfindung nicht nur aufgrund formeller Regelungen (z.B. Gesetze), sondern auch durch informelle Regelungen in verschiedenen Verhandlungsforen.

Zu beachten ist, dass das government, verstanden als das politisch-administrative System, innerhalb von governance nach wie vor eine entscheidende Rolle spielt, aber Kompetenzen und Ressourcen an andere, nicht-staatliche AkteurInnen abgibt. Somit wird das politisch-administrative System ein institutioneller Akteur unter anderen.

Die Installierung von governance-Strukturen auf unterschiedlichen räumlichen Ebenen ist zumeist Teil von neoliberalen Strategien, die zum Ziel haben, den Markt als zentrales Regelungssystem in vielen gesellschaftlichen Sub-Systemen durchzusetzen, damit die größtmögliche Freiheit der Individuen vor Staatseingriffen herzustellen und gleichzeitig die Eigenverantwortlichkeit der Individuen in allen gesellschaftlichen Belangen zu fördern. Diese „neoliberale Freiheit“ braucht gleichzeitig Sicherheitsstrategien, die gewährleisten sollen, dass sich keine Gefährdungen für die Kollektivität ergeben. Auf den Zusammenhang zwischen dem Aufkommen einer liberalen Gouvernementalität und Sicherheitsmechanismen im 18. Jahrhundert hat Michel Foucault in seinen diesbezüglichen Vorlesungen im Jahre 1978 bereits hingewiesen. Die neuen Sicherheitsstrategien folgen heute dabei der Logik und den Organisationsvorstellungen von governance, indem beispielsweise:

- Sicherheitspartnerschaften zwischen öffentlichen und nicht-öffentlichen AkteurInnen (als public-private-partnerships) oder informelle Sicherheitsnetzwerke zwischen AkteurInnen aus der Wirtschaft und der Verwaltung in vielen Städten eingerichtet werden,

- Instrumente, die im Zusammenhang mit der Öffnung des politisch-administrativen Systems stehen, wie etwa das Quartiersmanagement, verwendet werden, um auf Stadtteilebene bestimmte sicherheits- und ordnungspolitische Vorstellungen durchzusetzen und „unerwünschte“ soziale Gruppierungen zu verdrängen (wie – von Volker Eick (2005) herausgearbeitet – im Falle des Quartiersmanagements Berlin-Helmholtzplatz; er bezeichnet diese Strategie des Quartiersmanagements als „ausgrenzende Einbeziehung“; siehe auch Hornbostel 1998),

- Aufgaben der Gewährleistung von Sicherheit in der Stadt in zunehmendem Maße an private Sicherheitsdienstleister abgegeben werden, und

- bestimmte öffentliche Räume, deren Qualitäten für die Stadt als weiche Standortfaktoren im europäischen und teilweise auch internationalen Städtewettbewerb wichtiger geworden sind, sowie auch andere soziale Räume stärkeren Kontrollstrategien unterzogen werden (weg von der Kontrolle einzelner Individuen hin zur Raumkontrolle; vgl. u.a Legnaro 1997, Simon 2001, Weichert 1998).

Governance erzeugt Unsicherheiten

Die neuen Techniken des Regierens, die hier mit dem Begriff governance umschrieben wurden, erzeugen ihrerseits weitere Unsicherheiten, für deren Bekämpfung wiederum neue Sicherheitsstrategien zur Anwendung kommen müssen. Folgende Verunsicherungen können dabei entstehen:

Beim Übergang vom government zu governance handelt es sich in vielen Fällen nicht um eine stärkere breite Öffnung der politisch-administrativen Systeme im Sinne der Herstellung von mehr Öffentlichkeit im politischen und planerischen Entscheidungsprozess, sondern governance-Strategien dienen in vielen Fällen der Durchsetzung der Interessen einer lokalen Wachstumskoalition. Die Reproduktion lokaler Machtkoalitionen hat sich als Tatsache nicht verändert, sie funktioniert jetzt allerdings wesentlich subtiler über die konsensuale Einbeziehung der vormaligen Elemente der Zivilgesellschaft (beispielsweise von NGOs oder intermediären Organisationen in der Stadtplanung).

Die Auslagerung und Delegation von Aufgaben des Staates und die damit verbundene Privatisierung von öffentlichen Gütern ist als Ent-Demokratisierung zu betrachten. In der Tat haben sich die privaten Sicherheitsdienstleister oder etwa auch die als public-private-partnerships organisierten Stadtentwicklungsunternehmen nicht der Öffentlichkeit und dem Gebot der „Transparenz“ zu stellen. Von demokratischer Kontrolle kann keine Rede sein. Der „lokale Staat“ zieht sich dabei allerdings nur auf den ersten Blick zurück, denn er bleibt der entscheidende Akteur in der Kooperation mit seinen neuen privaten AkteurInnen in der Stadt. Obgleich es so scheint, als ob durch vielfältige Privatisierungsstrategien das staatliche Gewaltmonopol (vor allem im Sicherheitsbereich) ausgehöhlt wird, erfolgen staatlich initiierte Re-Regulierungen mit dem Ziel den „erweiterten Staat“ zu stabilisieren.

Im Sinne dieser Machtsicherungsstrategien ist der seit etwa fünfzehn Jahren initiierte und inszenierte (Verun-)Sicherheitsdiskurs zu sehen (Cremer-Schäfer 1999, Diemer 1999, Kreissl 1998). Darin geht es auch nicht um die Analyse und Bekämpfung der Ursachen von Kriminalität in den Städten, sondern um die Möglichkeit, Kontrollmechanismen im Namen der Unrechtsbekämpfung auszuweiten (etwa im Zusammenhang mit dem teilweisen Verbot von Demonstrationen in New York; vgl. Marcuse in diesem Heft). „Vielmehr bestimmen politisch perzipierte Kontrollerfordernisse, die durch wachsende Spannungen zwischen sozialen, ökonomischen, ethnischen Gruppen in der Stadt entstehen, die Wahl der sicherheitspolitischen Maßnahmen. Kriminalitätskontrolle ist folglich ein Mittel, um Unzufriedenheit und Widerstand zu unterdrücken“ (Nissen 2003: 11).

Die Räume der VerliererInnen der Umstrukturierungen werden mit spezifischen empowerment-Programmen bedacht – was zum Beispiel im Zentrum von Quartiersmanagement-Modellen steht (vgl. Eick 2005). Hier werden zumeist neue Strategien der Sozialpolitik und Sozialarbeit sowie der Stadterneuerung territorial zusammengeführt, zumindest, um die Lebensbedingungen „vor Ort“ für die im Arbeitsmarkt ausgegrenzten und/oder wegen ihres fehlenden kulturellen Kapitals Diskriminierten zu verbessern (Alisch & Dangschat 1998). Dass auch dies Bestandteil einer neuen Regierungskunst ist, mit der die soziale Bewegungen und AkteurInnen des kritischen und linken Flügels mittels Arbeit in intermediären Organisationen oder in Formen neuer Zivilgesellschaft in eine Strategie der Herstellung und Sicherung des sozialen Friedens eingebunden werden sollen, ist offensichtlich (Alisch 2001). Deshalb gehören auch die Schuldzuweisung gegenüber denen, die am meisten unter den Umstrukturierungen zu leiden haben, sowie eine breit angelegte Ideologisierung von Individualisierung und Privatisierung zum Programm. Die Beschreibung der Marginalisierten als „Gefahrenherd“ („sozialer Brennpunkt“) schafft die Legitimation dafür , auch für die vom Abstieg bedrohten KleinbürgerInnen Sondergesetze und Verordnungen sowie neue Formen der Zuständigkeiten zu erlassen und dennoch nicht die demokratische Legitimation zu verlieren. Schließlich haben, solange es Stadtteile gibt, in denen die bauliche und infrastrukturelle Versorgung ebenso am unteren Rand der Hierarchie liegt wie die soziale Stellung der BewohnerInnen, die in kommunalen Parlamenten kaum repräsentiert sind (weil die BürgerInnen kein Wahlrecht haben, dieser Art von Demokratie nicht vertrauen oder eine Partei wählen, die keinen Einfluss auf die Kommunalpolitik nehmen kann), die Kommunalpolitiker leichtes Spiel, soziale Ausgrenzung gerade über die Territorialität zu inszenieren.

Die neuen Techniken des Regierens basieren u.a. auf der Schaffung von informellen Netzwerken, Verhandlungs- und Diskussionsforen sowie auf die Einrichtung von Beteiligungsmöglichkeiten für eine Vielzahl von AkteurInnen und Institutionen. Damit öffnet sich das politisch-administrative System für unterschiedliche Vorstellungen von Sicherheit, Ordnung, Sauberkeit und Lebensführung, wobei zumeist die ungleiche Mobilisierung von Machtressourcen darüber entscheidet, welche sicherheits- und ordnungspolitischen Vorstellungen in einem „konsensualen“ Prozess durchgesetzt werden.

Governance, interpretiert als Veränderung institutioneller Strukturen, als neue Form des Regierens sowie vor allem als Veränderung der „Mentalitäten“ der Regierten und der Regierenden zielt auf den Wandel von lokalen politischen Kulturen. Damit diese neuen Techniken funktionieren müssen Individuen „geschaffen“ werden, die bereit sind, sich aktiv und kommunikativ in die neuen governance-Strukturen einzubringen (sowohl auf der Seite der BürgerInnen als auch auf der Seite der politisch-administrativen Systeme). „Im Rahmen neoliberaler Gouvernementalität signalisieren Selbstbestimmung, Verantwortung und Wahlfreiheit nicht die Grenzen des Regierungshandelns, sondern sind selbst ein Instrument und Vehikel, um das Verhältnis der Subjekte zu sich selbst und zu den anderen zu verändern. Wer es an Initiative, Anpassungsfähigkeit und Dynamik, Mobilität und Flexibilität fehlen lässt, zeigt objektiv seine oder ihre Unfähigkeit, ein freies und rationales Subjekt zu sein“ (Bröckling et al. 2000: 30).

Daraus ergibt sich, dass durch die Etablierung von governance-Strukturen bestehende soziale Ungleichheiten sowie Prozesse der sozialen Ausgrenzung und der sozialen Verdrängung verstärkt werden können (eine Analyse des Zusammenhangs zwischen Sicherheitsstrategien und sozialer Ausgrenzung liefert Wehrheim 2006). Dies erzeugt weitere „soziale Verunsicherungen“ auf Seiten der ohnehin benachteiligten sozialen Gruppierungen und auf Seiten der bürgerlichen Mehrheitsgesellschaft, die sich mit einer stetig wachsenden Zahl von „unerwünschten“ sozialen Gruppierungen konfrontiert sieht.dérive, Do., 2006.07.20

20. Juli 2006 Alexander Hamedinger