Editorial

Chinesische Dynamik

Als ich 1978 zum ersten Mal nach China kam, war Beijing für mich das grösste Dorf der Welt. Viele kleine ein- oder zweigeschossige Häuschen prägten das Bild der Stadt. Doch wie Bambussprossen nach dem Frühlingsregen sind nach 1980 die Hochhäuser aus dem Boden geschossen. Viele der Hutongs sind verschwunden, haben einer moderneren Urbanität Platz gemacht.

Jede Person, die mit China zu tun hat, ist mit diesen Veränderungen der letzten Jahrzehnte konfrontiert. Ich sage bewusst «konfrontiert», denn darauf läuft die persönliche Auseinandersetzung bei einem derart rasanten Wechsel letztlich hinaus. Wo bleibt das Althergebrachte? Wo das Gefühl für die alte chinesische Kultur?

Die Frage zielt an der Antwort vorbei. Es sind die Gesellschaftsstruktur und die dieser Gesellschaft inhärente Dynamik, welche diese Entwicklung ermöglicht haben. Chinesischer könnte sie somit gar nicht sein. Der starke gesellschaftsinterne Wettbewerb, die grossen Eigeninteressen jeder chinesischen Gruppe und der tagtägliche Kampf um ein besseres Dasein ermöglichten eine Entwicklung, die in dieser Tiefe und Breite wohl kaum vorhersehbar war. Bedingung war allerdings eine politische Öffnung, die von Deng Xiaoping in der Dezembersession des Nationalen Volkskongresses von 1978 eingeleitet worden war. Damit wurde eine gesellschaftliche Dynamik frei, in welcher der eigene Gestaltungswillen im künstlerischen und architektonischen Bereich lediglich durch die Grenzen der persönlichen Ästhetik bestimmt wird.

Dies allein würde jedoch nicht die Vielfalt erklären, mit der uns China heute in diesen Gebieten konfrontiert. Eine andere Wahrnehmung in einer sehr engen Gesellschaft, das Fehlen letztlich auch eines eigenen «Standpunktes», hat bis heute die Entwicklung einer zentralperspektivischen Sicht verhindert. Damit konzentriert sich China auf das Hier und Heute.

Ein Gebäude muss deshalb nicht irgendwo «hineinpassen», es wird nie in einem Zusammenhang gesehen. Importiertes kann problemlos neben Eigenem stehen, wie die neuen Satellitenstädte um Schanghai zeigen, welche im deutschen, französischen und in fast jedem anderen Stil geplant werden. Modernisierung wird hier mit Internationalisierung verbunden, eine Sicht, die sich mit wachsendem chinesischem Selbstverständnis wohl doch noch etwas verändern dürfte.

Ein Gebäude muss auch nicht für die Ewigkeit geplant und gebaut sein. Die Wirklichkeit wird hier als Fluss verstanden – was heute gut ist, kann morgen seine Existenzberechtigung verlieren. Da dieses Denken mit Visionen arbeitet und weniger einem westlichen Planungsprozess unterliegt, kann es durchaus geschehen, dass schon in der Bauphase gewisse Bauten wieder abgerissen werden, weil sie einer Weiterentwicklung des Projektes im Wege stehen. Auch im Bauen wird ersichtlich, was ich als Diplomat im innen- und im aussenpolitischen Bereich sehe: eine Nation auf der Suche nach sich selbst. Dass auf dieser Suche auch Fehler gemacht werden, ist wohl kaum vermeidbar. Im Grossen und Ganzen hingegen ist das Resultat mehr als sehenswert. Visionen werden hier zu einem grossen Teil verwirklicht, während sie mir in der Schweiz sehr fehlen. Und von denen, die wir haben, erblicken leider zu wenige das Licht der Welt.

Dr. Hans J. Roth, Schweizer Generalkonsul Schanghai

Inhalt

Karawanserei

Rahel Hartmann Schweizer

Wegen einer Umfahrungsstrasse ins Abseits gedrängt, wurde das Shaxi-Tal weder vom Bauboom heimgesucht, noch drohte ihm „Disneylandisierung“. In Sideng, einst Karawanenstation, hat sich viel traditionelle Architektur erhalten: ein Bijou seit ein Team um den NSL-Raumplaner Jacques Feiner das Juwel entdeckt hat, erst recht.

Neue „deutsche Stadt“

Lilian Pfaff

Um Schanghai enstehen neun neue Satellitenstädte, um das Stadtzentrum zu entlasten. Anting New Town wurde als deutsche Stadt für 70000 Einwohner von AS&P Albert Speer & Partner GmbH als Teil der International Automobile Industry City aus dem Boden gestampft. Bisher ist erst ein Drittel realisiert und kaum jemand eingezogen.

Blickpunkt Wettbewerb

Neue Ausschreibungen und Preise / Zwei Auszeichnungen für gute Bauten: Luzerner und Ostschweizer Baukultur

Magazin

Publikationen zu China / Halle der Harmonie wird renoviert / Das Bild der Schweiz in China / Umweltzerstörung nicht im Griff / Chinas langer Schatten in Afrika / Swiss Tunnel Congress 06 / Stiftung Klimarappen startet Auktionen / Andengletscher und Klima

Aus dem SIA

SIA-Service: Dienstleistungen für Firmen / Direktion: budget,

Mitgliedschaft und Wahlgeschäfte / SIA-Normenprojekt 269 „Erhaltung von Tragwerken“

Produkte

Impressum

Veranstaltungen

Karawanserei

Wegen einer Umfahrungsstrasse ins Abseits gedrängt, wurde das Shaxi-Tal weder vom Bauboom heimgesucht, noch drohte ihm „Disneylandisierung“. In Sideng, Zentrum des Tals und einst Karawanenstation, haben sich viele traditionelle Bauten erhalten: ein Bijou - seit die ETH das Juwel entdeckt hat erst recht.

Der Architekt und Raumplaner Jacques Feiner, der am ETH-Institut für Raum- und Landschaftsentwicklung (IRL) arbeitet, wurde 2000 von Jianchuan County eingeladen, die Entwicklungspotenziale des County einzuschätzen. Ergebnis dieser Visite war der „Assessment of development opportunities of Jianchuan County“-Report. Darin attestierte Feiner dem Shaxi-Tal mit seiner intakten Landschaft und seinem reichen Kulturerbe die besten Chancen für eine nachhaltige Entwicklung, welche die soziale und die wirtschaftliche Situation der Bevölkerung des Tals - die, so wird prognostiziert, bis 2020 um 70% auf 37000 Menschen anwachsen wird - verbessern und exemplarisch für weitere Orte in der Gegend sein soll. Das Shaxi-Tal liegt im Jianchuan County in der Provinz Yunnan - dem Land „südlich der Wolken“[1] -, die von Zentralchina durch die Provinzen Sichuan und Guizhou abgeschirmt wird und im Norden an Tibet, im Westen und Süden an Myanmar (Burma) und ebenfalls im Süden an Laos und Vietnam angrenzt. Es erstreckt sich über 288km2, besteht aus 13 Gemeinden - mit Sideng als Zentrum - und zählt rund 22000 Einwohner.

Vom „Goldenen Zeitalter“ bis zum Niedergang

Sideng war einst eine blühende Karawanserei auf dem „Tee-und-Pferde-Handelsweg“, einem Zweig der südlichen Seidenstrasse, der den Süden Yunnans mit Tibet verband. Etabliert in der Tang-Zeit (618-907 n.Chr.), das als das „Goldene Zeitalter“ der chinesischen Kulturgeschichte gilt, kanalisierte die Route den Handel mit Pferden und Bodenschätzen aus dem Tibet, Tee aus dem Süden Yunnans und Salz aus den Minen um Shaxi zwischen den verschiedenen ethnischen Gruppen, die an den östlichen Abhängen des Himalaya siedelten.

Ihren Höhepunkt erlebte die Route in den Zeiten der lokalen Dynastien von Nanzhao (750-902) und Dali (937-1253, Einfall der Mongolen). Von diesen Herrscherhäusern zeugen die Darstellungen im Shizhong- Grottentempel auf dem Shibaoshan (Bilder 6, 7). Sideng florierte aber auch in den über 500 Jahren der Ming-Dynastie (1368-1644), als der Xingjiao-Tempel entstand, und der Qing-Dynastie (1616-1911), als das Theater errichtet wurde und die Fassaden des Marktplatzes ihren heutigen Ausdruck erhielten.

Die Stadt markierte bis in die 50er-Jahre des 20.Jahrhunderts einen wichtigen Marktflecken, ehe - verursacht durch den Bau einer für Lastwagen passierbaren Strasse, die das Shaxi-Tal umfuhr und den Ort ins Abseits manövrierte - der Niedergang einsetzte. Immerhin schützte die Randlage Sideng ebenso vor der Zerstörung der traditionellen Architektur durch moderne Baumethoden wie vor der Disneylandisierung, wie sie in Lijiang nach dem Erdbeben von 1996 Einzug hielt.[2]

Letzter Zeuge einer Karawanserei

Im Oktober 2001 nahm die private Organisation „World Monuments Fund“ auf Anregung der Projektinitianten um Jacques Feiner Sidengs Marktplatz in die Liste der 100 am meisten gefährdeten Kulturgüter der Welt auf. Dies war der Startschuss des Shaxi-Rehabilitation-Projektes (SRP): Jianchuan brachte 50000 Franken zur Deckung der Planungskosten auf, was die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) veranlasste, die erste Phase des Projektes mit 200000 Franken zu unterstützten. Nach Abschluss der ersten Planungsphase erhielt das Projekt rund 500000 Franken zur Umsetzung der Projekte durch Teilnahme an Wettbewerben, die vom „World Monuments Fund“ organisiert wurden. Die Beträge wurden dann vom chinesischen Staat „gematcht“, d.h. in gleicher Höhe ergänzt. Obwohl durch das County verwaltet und teilweise für die Entwicklung des Hauptortes Jinhua Town verwendet, konnte die Infrastruktur (Wasser, Kanalisation, Elektrisches, Telefon/Internet, Strassenbeleuchtung, Pflästerung) finanziert werden.

Ensemble mit Theater, Tempel und Gästehaus

Obwohl das Ensemble des Marktfleckens (Bild 1) mit dem Theater, der Anlage des Xingjiao-Tempels (Bild 2), dem Gästehaus, zwei Stadttoren und so manchem Privathaus intakt war, musste die Bausubstanz gesichert werden. Feiner und sein Team gliederten die Intervention, die sie an den Chartas von Venedig und Granada[3] und an der lokalen Handwerkstradition orientierten, in 6 Module: Renovation des Marktplatzes, Sicherung der historischen Stadt, nachhaltige Entwicklung des Tals, ökologische sanitäre Anlagen, Verminderung der Armut und Vermehrung der Bildung. Für die Module 1 und 2 erarbeitete das Team einen Kriterienkatalog, der die Voraussetzungen für die Instandstellung definierte. Prioritäre Kriterien waren die konstruktive Stabilität, die funktionale Kompatibilität - die Bauten mussten sich auch für eine neue Nutzung eignen - die „visuelle Harmonie“, was insbesondere für das Dekor ausschlaggebend war, sowie die Reversibilität: Jede Intervention muss wieder rückgängig gemacht werden können.

Vor der Renovation wurden die Bauten akribisch dokumentiert und darauf abgestützt zwölf Architektur- und drei Infrastrukturprojekte entwickelt (Bild 1). Dann führte das Team Testrenovationen durch, um die Handwerker mit dem konservatorischen Restaurationsansatz vertraut zu machen. Es wählte zwei repräsentative Gebäude - das Theater von Duanjiadeng, unweit von Sideng gelegen, ein Hofhaus - sowie drei Tore von Herrschaftshäusern. Das Duanjiadeng-Theater bot sich als Testlauf an, weil es typologisch mit jenem von Sideng verwandt ist. Bei den Tor-Bauten war es das Ouyang-Tor, das herausstach. Um 1890 gebaut, gehört es zu den ältesten erhaltenen Strukturen (Bilder 8-11).

Marktplatz

Zwischen Juli 2002 und November 2004 renovierte das Team den siebenteiligen Theaterkomplex sowie das Tor und den ersten Hof des Xingjiao-Tempels, das östliche und das südliche Stadttor sowie einen ersten Teil des historischen Gästehauses, der Tee- und Pferde-Karawanen-Herberge „Lao Madien“. Darin einbezogen wurden die Holzfassaden der übrigen Bauten, die den Marktplatz säumen und ehedem Läden beherbergten. Zudem wurde Sideng mit einer modernen Infrastruktur ausgerüstet: Leitungen für Wasserver- und -entsorgung, Elektrizitäts- und Kommunikationskanäle wurden gelegt und Beleuchtungskörper montiert.

Die Spanne zwischen 2005 und 2006 - die lokalen Handwerker agierten nun unter der Leitung des Architekten Huang Yinwu, für die heikelsten Restaurationen der Wand- und Holzmalereien wurden Ludmilla Labinn und Jonas Wüthrich beigezogen - war für die Renovation der Haupt- und der Sekundärhalle des Xingjiao-Tempels und seiner Seitengebäude reserviert. Sie wurde so angelegt, dass einer Wiederbelebung als Kloster mit Mönchen nichts im Weg steht.

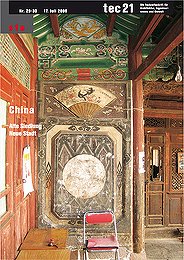

Theater

Das spektakulärste Gebäude des Marktplatzes, gegenüber dem Tempel gelegen, ist das Theater (Bilder 12-14), das allerdings seinerseits eine Rekonstruktion aus dem 19.Jahrhundert darstellt. Ursprünglich errichtet in der Qing-Dynastie während der Regierungszeit des Jiaqing (1796-1820), fiel es einem Brand zum Opfer und wurde im vierten Jahr der Regierungszeit Guangxus (1874-1908), 1878, wieder aufgebaut.[4]

Die beiden Seitenflügel, die einst Geschäfte und Lagerstätten beherbergten, verwaisten, nachdem 1985 der Handel auf dem Platz verboten und der Markt aus dem Stadtzentrum an die Peripherie verbannt wurde. Die Erdgeschossebene soll wieder durch Läden belebt werden - schon eingezogen ist das „Old Pagodatree Cafe“. Im oberen Geschoss wurde ein Museum eingerichtet, das Zeugnisse der religiösen Kunst des Tals beherbergt.

Der Renovation ging eine Bauaufnahme voran, zu der auch schriftliche Zeugnisse beigezogen wurden. Bewegliche Objekte wurden entfernt und gereinigt. Die Holzkonstruktion wurde verstärkt, indem man den Durchmesser der Säulen erweiterte, sie mit Fassringen festigte und mit Stahlankern in der Fundation verankerte. Das Dach wurde wieder mit traditionellen, gebrannten Lehmziegeln gedeckt und die Holzfassade mit den nummerierten, gereinigten und reparierten Hölzern verkleidet. Schliesslich machten sich die Restauratoren Ludmilla Labinn und Thai Nguyen in Zusammenarbeit mit lokalen Malern an die Restauration der al secco auf Kalkputz aufgetragenen Malereien.

Tempel

Der Xingjiao-Tempel (Bilder 3, 4) war religiöse Stätte des „Azhali“-Buddhismus (siehe Kasten Seite 13). Der rechteckige Komplex gliedert sich in Haupt-, Sekundär- und Guanyin-Halle[5] sowie Eingangstor, die durch drei Höfe voneinander getrennt sind und durch Seitengebäude oder eine Mauer nach aussen abgeschlossen werden. Die erste und die zweite Halle des Xingjiao-Tempels wurden unter Kaiser Yongle (Regierungszeit 1403-1424) 1415 errichtet, während das Tor und die Seitengebäude zwischen 1425 und 1521 entstanden. Das Guanyin-Gebäude war eine der jüngsten Interventionen (1736 und 1795). Das faktische Verbot der Ausübung der Religion ging auch an dem Tempel nicht spurlos vorüber: Um 1920 fiel das Eingangstor einem Brand zum Opfer, in den 1960er-Jahren quartierten sich die lokalen Behörden ein, transformierten die Seitengebäude des zweiten Hofs und das Guanyin-Gebäude und erneuerten die nördlichen und südlichen Seitengebäude des ersten Hofs. Schliesslich wurde die Haupthalle als Primarschule zweckentfremdet.

Die SRP-Intervention zielte darauf ab, die ursprüngliche Axialität der Anlage und die Proportionen wieder ins Lot zu bringen sowie die Materialisierung dem Originalzustand nahe zu bringen. In einer ersten Phase wurden der Eingang und der erste Hof des Tempels renoviert. Da weder fotografisches Material über das originale Aussehen des Tors noch schriftliche Zeugnisse vorlagen, beschlossen die Experten, dem Gebäude einen Ausdruck zu verleihen, der in die Gesamterscheinung des Platzes passen und der Typologie der Tempeltore in der Region entsprechen, sich aber nicht einem historischen chinesischen Baustil anbiedern und daher als neues Gebäude erkennbar sein würde. Die Höhe des Tors blieb unverändert, doch wurde - durch Einfügen einer zusätzlichen Dachtraufe - Kompensation geschaffen für das einstige zweite Geschoss und damit der Raum für die beiden seitlichen Wächterfiguren definiert. Entsprechende Lehmstatuen - charakteristisch für den Azhali-Buddhismus - flankierten den Eingang zu Qing-Zeiten. In Abweichung der radikalen westlichen Auffassung von Denkmalschutz liess das SRP Nachbildung und üppige Bemalung der Statuen zu. Um wieder als spirituelles Zentrum des Tals „adoptiert“ zu werden, reicht die rein bauliche Erhaltung nicht. Es bedarf auch der visuellen Wiederherstellung (Bilder 16 und 17).

Bei der Haupt- und der Sekundär-Halle (Bild 15) des Tempelkomplexes ging es um die Restauration der Materialisierung. Die Betonböden wichen traditionellen Lehmziegeln oder Sandsteinblöcken (Ränder). Die 1994 erstellten Betonsockel der Säulen wurden ebenfalls entfernt. Mit Lotosmuster verzierte Sockel aus Sandstein werden die Säulen künftig wieder stützen. Die Sekundärhalle wurde ausserdem abgedeckt, die Primärkonstruktion von der millimeterdicken Öl-Leim-Farbe aus den 1990er-Jahren befreit und mit einem dünnen Schutzfilm in Leinöl überzogen.

Das Hauptaugenmerk aber liegt auf den zahlreichen Darstellungen der Figuren des buddhistischen Pantheons. In der Haupthalle waren es fünf Statuen von Buddha Amen Buddha (Eastern Amen Thathagata), Southern Treasure Producing Thathagata, Great Sun Buddha, Amitabha Buddha (Western Infinite Longevity Thathagata) und Northern Real Achievement Thathagata, die im Volksmund als die „Thathagatas der fünf Richtungen“ bezeichnet wurden (Bild 18). Als eines der wertvollsten Wandbilder gilt die Darstellung eines Treffens von Amitabha, Sakyamuni und Thathagata, die von Figuren wie Himmelskönigen, Monstern, alten Frauen begleitet werden (Bild 19).

Das „Laomadien“-Gästehaus

Das Gästehaus (Bild 21), in dem einst die Karawanentreiber beherbergt wurden, soll als „Tea-and-Horse-Caravan-Trail-Inn“ wieder erstehen. Abgesehen von der Materialisierung, die auch hier teilweise des Rückbaus bedurfte (Ersatz der Backsteine durch Holz bei den Wänden, Pflästerung der Böden wieder mit Sandstein im Hof bzw. Lehmziegeln im Innern), musste das Gebäude durch eine Lehmziegelmauer stabilisiert werden. Als Teil des Moduls 4, das bei allen vollständigen Gebäuden den Einbau eines Pretreatment-Systems vorsieht, wurde im Hof eine Kläranlage installiert. Die Abwässer werden an ihrem Ursprung vorbehandelt - durch spezielle Klärgruben, die Klärschlamm mit Bakterien enthalten, die den Abwässern bis zu 80% der Nährstoffe entziehen. Die verbleibenden Nährstoffe werden über eine Kanalisation in eine biologische Kläranlage geleitet, wo das „final treatment“ stattfindet.

Tore

Das Qing-zeitliche Osttor war einst der Hauptzugang zur Stadt, das die Karawanen vom Heihuijiang über die Yujin-Brücke passierten. Da es in den 1940er-Jahren ersetzt worden war, konnten nur noch die Fundamente gesichert und im Bodenbelag durch Differenzierung der Pflästerung sichtbar gemacht werden. Das in die 1940er-Jahre datierende Tor war damals weder mit Lehm verputzt noch mit Malereien in den vorgesehenen Feldern gefüllt worden. Die Planer sicherten das Gebäude, indem sie die Fundamente sanierten und vergrösserten, die Fugen zwischen den Adobeblöcken auffüllten, das Dach reparierten und das Vordach, das sich früher auf der der Stadt zugewandten Seite befand, ergänzten.

Auf weitere Eingriffe verzichteten sie und beliessen das Infinito der Finitura (Bild 20).

Privathäuser

Obwohl sich die Renovationsarbeiten auf die öffentlichen Gebäude konzentrieren - die Planer wollen vermeiden, Ungerechtigkeiten zu schaffen -, wurde die Renovation der Privathäuser (Projekte 6-11, siehe Bild 1) Ou Xiyu, Yin Liangxiong, Li Zhexuan, Li Licai, Yang Zhongbao und Zhao Yindou an die Hand genommen - als eine Investition gegen die Armut und um das Erscheinungsbild des Marktplatzes wieder herzustellen (Bild 2). Die Planer haben ausserdem einige private Hofhäuser bezeichnet, deren Renovation dringend wäre, sei es, weil sie akut gefährdet sind, sei es, weil ihre Architektur von unschätzbarem Wert ist. Potenzial sehen sie in den Häusern Zhao Jia Yuan, Yang Jia Yuan, Ouyang und Alt-Ouyang (Bild 23), dessen Tor im Rahmen der Testrenovation instand gestellt wurde.

Das Haus Ouyang entstand um 1918 und zeugt von einer späten Phase der Qing-Zeit. Obwohl ein privates Objekt, um dessen Besitz sich ausserdem sechs Brüder rangeln, haben es die Planer ursprünglich wie das Alt-Ouyang-Haus in das SRP integriert. Für beide wurden die nötigsten Sicherungsarbeiten durchgeführt.[8]

Die Ouyangs sind sich des architektonischen Werts ihres Hauses bewusst. Während der Kulturrevolution, als nicht nur religiöse Stätten, sondern auch Zeugen der Kaiser-Dynastien zerstört oder verunstaltet wurden, mussten figürliche Darstellungen in Privathäusern auf Geheiss der Behörden entfernt werden. Die Ouyangs umgingen die Anweisung, bedeckten z.B. die Schnitzereien mit Lehm und legten sie nach der Kulturrevolu-tion wieder frei (Bilder 25-29).

Tourismus ohne Disney

Das Haus Ouyang ist zusammen mit den bisher besprochenen Bauten im touristischen Stadtplan verzeichnet, ebenso wie das Hofhaus-Hotel, das Feiner zusammen mit Jörg Senn (Bild 2) entworfen hat. Um den sanften Tourismus zu beleben, will es der ehemalige Botschaftsmitarbeiter Gérard Burgermeister in redimensionierter Form realisieren.

Die Hauptphase des SRP wird 2006 abgeschlossen. Bauten, Projekte, Pläne und Konzepte werden dann der Gemeinde übergeben - Instrumentarien, mit denen die Behörden die weitere nachhaltige Entwicklung steuern können. Es sind einerseits planerische Instrumente: Schutzplan „Altstadt“ (für den SRP den 1. Preis als beste Planung des Jahres 2005 vom Yunnan Ministry of

Planning bekam), Masterplan Sideng Town, Schutz- und Entwicklungsplan Shaxi-Tal, Zonen- und Bauvorschriften, Nutzungsregulative. Andererseits wurden sozialwirtschaftliche Massnahmen in die Wege geleitet, wie „Business-Trainings“ für die lokale Bevölkerung, die von einem Anbieter aus der Yunnan-Provinz durchgeführt werden sollen. Für die Umsetzung der Pläne soll die „Shaxi Preservation and Development Authority“ besorgt sein, deren Gründung mit Jianchuan County vertraglich vereinbart und auch bereits in den Medien verlautbart wurde. De facto wurde sie aber noch nicht gebildet.

Jacques Feiner räumt ein, dass aufgrund der für China derzeit typischen Entwicklungsdynamik und gleichzeitigen Planungsunsicherheit nicht garantiert werden könne, dass Analoges wie in Lijiang in Shaxi auszuschliessen ist.

Zurzeit ist das Tal für eine solche Entwicklung aber noch zu schlecht angeschlossen. Und vor allem haben er und der chinesische Architekt vor Ort, Huang Yinwu, alles daran gesetzt, Behörden und Bevölkerung für das natürliche und architektonische Erbe zu sensibilisieren.

Am Projekt Beteiligte:

China

Li Lijun, Gouverneur Jianchuan County, verantworlich für SRP seit Januar 2006; Zhang Shoucheng, einer der Vizegouverneure von Jianchuan County, Kommunikation zwischen ETH und Bezirksregierung; Gao Shengjun, Tourismusbüro von Jianchuan, neu Gouverneur der Gemeinde Shaxi; Yang Hubiao vom Bureau of Cultural Management von Jianchuan, überwacht die Arbeiten vor Ort; Zhang Longfu, Sekretär der Kommunistischen Partei in Shaxi, begleitet das Projekt seit dem Beginn

Schweiz

Willy A. Schmid, Vorsteher des Instituts für Raum- und Landschaftsentwicklung der ETH Zürich, Verantwortung für SRP; Jacques P. Feiner, Architekt und Stadtplaner, General Manager des SRP. Feiner initiierte das Projekt 2001; Huang Yinwu, Architekt, Vizemanager des SRP vor Ort

Restauratoren und Denkmalpfleger (punktuell beigezogen)

Ludmila Labinn, Jonas Wüthrich, Thai Nguyen, Ueli Fritz; Werner Stutz, Christian Renfer

Politische und Finanzielle Unterstützung

Dr. Thomas Wagner, ehem. Stadtpräs. Zürich; Dr. Wang Yajun;

Mr. John Stubbs, World Monuments Fund; Dr. Thomas Schmidheiny, atDta Foundation; Dr. Klaus Baumüller, Spectrum Value Management; Robert Wilson Challenge Fund; American Express

Zusatz 1:

Gegensatz Stadt-Land

(rhs) 70% der Menschen in China leben auf dem Land oder in Berggebieten, deren wirtschaftliches Potenzial demjenigen in den Städten hinterherhinkt. Sie leben von Land- und Viehwirtschaft, die nach wie vor fast ausschliesslich in Handarbeit betrieben werden. Schenkten die Kommunisten während des „Grossen Sprungs nach vorn“ den ländlichen Gebieten ihre Aufmerksamkeit, so verlagerten sie das Schwergewicht nach 1978, als Deng Xiaoping die wirtschaftliche Öffnung proklamierte, auf die Entwicklung der Städte. Dabei nahmen sie in Kauf, das sich die Kluft zwischen Arm und Reich noch mehr weitet, die Ungleichheit eine „unvermeidliche Phase im Entwicklungsprozess“ darstellt.[6]

Obwohl der Reformprozess die Zahl der in absoluter Armut lebenden Menschen stark verringert hat - die Regierung spricht von einer Reduktion von 250 Mio. (1978) auf 22 Mio., während chinesische Forscher noch deren 30 Mio. errechnen, die mit 625 RMB bzw. 75 US-$ pro Jahr auskommen müssen, hat sich das Verhältnis zwischen ländlichen und städtischen Gebieten weiter verschlechtert: von 1:2.39 Anfang der 1980er-Jahre auf 1:2.71 1995 und 1:2.94 im Jahr 2000. Auch das wirtschaftliche Potenzial zwischen den drei Grossregionen Ost-, Zentral- und Westchina klafft auseinander. Noch 2001 erwirtschaftete Ostchina 148% des Pro-Kopf-Bruttoinlandprodukts gegenüber 61% Westchinas (Zentralchina lag bei 77%). In absoluten Zahlen in RMB waren es 12680 gegenüber 5221 (Zentralchina 6633).[7] Noch stärker akzentuiert sich die Vernachlässigung in den von Minderheiten bewohnten Provinzen wie Yunnan. 2002 lebten die meisten Menschen im Shaxi-Tal von weniger als 1000 RMB pro Jahr, was rund 125 US-$, 100E oder 160 Fr. entspricht.

Zusatz 2:

Bai-Minorität, Buddhismus und Architektur

(rhs) Yunnan beherbergt 25 ethnische Minderheiten. Um die Überlieferung ihrer Kultur zu sichern, sind die Minoritäten von der 1-Kind-Politik befreit und dürfen zwei Kinder haben. Im Kreis Lijiang bedürfen die Naxi ihrer Sprache wegen des Schutzes: Es ist das einzige, noch gebräuchliche Idiom der Welt, das auf einer Hieroglyphenschrift basiert. Die Minorität der Bai hat den grössten Anteil an der Bevölkerung in der Dali-Präfektur, südlich von Lijiang. Verzeichnet Dali 5.5 Mio. Touristen jährlich und Lijiang deren 3.5, war Sideng ein weisser Fleck auf der touristischen Landkarte. 2004 fanden immerhin 10000 Besucher den Weg ins Tal.

Azhali-Schule

Je nach Quellen hat sich der Buddhismus im 7. bzw. im 9. Jahrhundert in Dali zu etablieren begonnen, und zwar vor allem der esoterische Buddhismus.[9] In Yunnan wurde er als „Azhali-Schule“ bezeichnet. „Azhali“ ist die chinesische Transkription des Sanskrit-Wortes „acarya“, „Lehrer“, „Meister“, und betont das Primat der mündlichen Überlieferung der Geheimnisse vom Meister auf den Adepten gegenüber dem Bücherstudium. Konnte sich die Lehre unter den Nanzhao schwer gegen den einheimischen Schamanen-Kult durchsetzen, waren Politik und Kultur in der Dali-Zeit vom Buddhismus, der nun auch die exoterischen Schulen (Chan, Mayhana) umfasste, durchdrungen.

Baustil

In der Architektur Yunnans spiegeln sich die lokalen Bautraditionen der Bai, der Yi und der Naxi sowie Han-chinesische Züge. Die Bai übernahmen das Holzrahmenwerk der Chinesen, ebenso Lehmsteine und -ziegel. Bai-spezifische Charakteristika sind: Das Haupthaus öffnet sich nach Osten und weist mit der Rückseite nach Westen - im Gegensatz zum traditionellen Hofhaus in Beijing, das in Süd-Nord-Richtung orientiert ist. Hier aber ist die Himmelsrichtung des Erhai-Sees und des Berges Cangshan für die Ausrichtung des Hauses relevant, das sich zum See hin öffnen und sich vom Berg abwenden muss.[10] Berühmt sind die Bai für den plastischen Schmuck (Steinmetzarbeiten, Holzschnitzwerk). Und grosse Bedeutung kommt der Farbe zu. Analog zur bunten Kleidung der Bai mit den bevorzugten Farben Blau, Weiss, Rot und Schwarz[11] ist das Dekor der Architektur: weisse Wände, schwarze Ziegel, rote Säulen, blaue Fassungen.TEC21, Mo., 2006.07.17

Anmerkungen:

[1] Albert Lutz (Hrsg): Der Goldschatz der drei Pagoden, Buddhistische Kunst des Nanzhao- und Dali-Königreichs in Yunnan, China. Museum Rietberg, Zürich, 1991, S. 9.

[2] Ein Drittel der Stadt wurde zerstört, und obwohl viele traditionelle Bauten dem Beben standhielten - im Gegensatz zu manchen Betonbauten -, wollten die lokalen Behörden die Tabula rasa nutzen, um die vernakuläre Architektur zu ersetzen. Die Intervention der Unesco, die das Stadtzentrum 1997 ins Weltkulturerbe aufnahm, förderte die Rekonstruktion der Bauten. Deren Hochglanzpolitur, die den Eindruck von Disneyland bewirkt, bezeugt chinesische Vorliebe.

[3] Internationale Charta über die Konservierung und Restaurierung von Denkmälern und Ensembles (Charta von Venedig, 1964), Europäisches Übereinkommen zum Schutz des architektonischen Erbes (Konvention von Granada, 1988).

[4] Zhang Zou Residential Houses&Buildings in Yunnan from the Ming and Qing Dynasties. Yunnan Fine Art Publishing House, 2003. 80586-938-3/J 543, 2 Bände, 16E, S. 41.

[5] Guanyin („die Töne der Welt wahrnehmend“; chinesische Transkription aus dem Sanskrit des Protagonisten des Lotos-Sutra Bodhisattva Avalokiteshvara) verbreitete der Legende nach selbst als Acarya-Priester den neuen Glauben. Um ihn ranken sich Mythen, die die verschiedenen Darstellungen - als Mann, als elfköpfige Gottheit, als alte und als junge, schöne Frau - begründen. Letztere erklärt sich aus der Verbindung mit der im Daoismus beliebten Königinmutter des Westens, Xiwángmu.

[6] Long G., NG, M. K.: The political economy of inter-provincial disparities in post-reform China: a case study of Jiangsu province. in: Geoforum 32, 2001, S. 215, zitiert nach: Jacques P. Feiner, Shiwen Mi, Willy A. Schmid: Sustainable Rural Development Based on Cultural Heritage, in: Sustainable Urban and Regional Development in China. DISP 151, 4/2002, Netzwerk Stadt und Landschaft, ETH Zürich, S. 79.

[7] Quelle: Björn Alpermann: Überblick über Dimensionen sozialer Probleme in der VR China - regionale und sektorale Facetten. Bonn 22.11. 2003, www.asienhaus.de.

[8] Für eine weiter gehende Unterstützung braucht es ein Beitragssystem, um keine Ungerechtigkeiten zu schaffen, das nur durch die Nachfolgeorganisation des SRP, die Shaxi Preservation and Development Authority, in die Wege geleitet werden kann.

[9] Wie Anm. 4

[10] Our Sweet Homes, Ancient Chinese Private Residences, 2003, chinesisch, wenige Texte auf Deutsch.

[11] C. P. Fitzgerald, The Tower of Five Glories. A study of Min Chia (Bai Ethnic Minority) of Ta Li. Yunnan, 1941. Caravan Press, Hongkong, 2005.

17. Juli 2006 Rahel Hartmann Schweizer