Editorial

Chancen nutzen

Leider werden bauliche Massnahmen an der Gebäudehülle heute nur in einem Drittel bis zur Hälfte der Fälle auch für energetische Erneuerungen genutzt – der Rest wird nur instand gesetzt. Letzteres stellt aus volkswirtschaftlicher Sicht und zum grossen Teil auch für die einzelnen Gebäude eine Unterinvestition dar. Denn selbst wenn die Energiepreise nicht mehr weiter steigen würden, sind Wärmedämmungen und viele gebäudetechnische Massnahmen bei Wohn- und Nutzgebäuden rentabel. Für energieeffiziente Gebäude besteht zudem eine teilweise beträchtliche Zahlungsbereitschaft der Mieter und Hauskäufer, wie unabhängige Studien des Bundesamtes für Energie (BFE) und der Zürcher Kantonalbank zeigen.

Investitionen zugunsten einer höheren Energieeffizienz steigern somit Mieteinnahmen und Wiederverkaufspreise, und bei einem beträchtlichen Marktsegment sind diese höher als die Kosten der entsprechenden baulichen oder haustechnischen Massnahmen. Umgekehrt führen eine Vernachlässigung der Gebäudeerneuerung und nicht zeitgemässe Neubauten dazu, dass diese Gebäude mittelfristig nicht mehr den Bedürfnissen des Marktes entsprechen. Die Folge davon sind geringere Mieteinnahmen oder Wiederverkaufspreise. Die Diskrepanz zwischen den Vorteilen einer Gebäudeerneuerung und dem tatsächlichen Handeln ist vielschichtig begründet. Laut einer kürzlich abgeschlossenen BFE-Studie fehlt es insbesondere am Problembewusstsein und an auslösenden Momenten. Den sich bietenden Chancen wird zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt, was unter anderem mit einer mangelnden Information zusammenhängt. Das Steuergesetz setzt zudem Anreize für Staffelungen über mehrere Jahre, aber keine Anreize für umfangreiche und besonders energieeffiziente Erneuerungen. Und bei Mietwohnungen bestehen für die Vermieter zu geringe Anreize für solche Erneuerungen.

Viele Volkswirtschaften, so auch die schweizerische, sind heute von den internationalen Energiemärkten abhängig. Die damit verbundenen Preisrisiken lassen sich durch eine Steigerung der Energieeffizienz verringern. Bei wirtschaftlichen Massnahmen, die diesem Ziel dienen, können auch Impulse für den Arbeitsmarkt erwartet werden, denn Energieimporte werden durch inländische Wertschöpfung ersetzt, ohne dass das BIP-Wachstum beeinträchtigt wird. Solange so genannte «no regret»-Massnahmen getätigt und «long hanging fruits» gepflückt werden können, sollte dies für klimapolitische Massnahmen im Inland unbedingt genutzt werden. Dies stärkt auch die Glaubwürdigkeit der Schweiz bei den internationalen Partnern im Kontext des globalen Klimaschutzes. Es ist Zeit, die «schlafenden» Gebäude aufzuwecken und ihnen neues Leben einzuhauchen. Die in den letzten zwei Jahren gestiegenen Energiepreise haben die Wirtschaftlichkeit von energetischen Gebäudeerneuerungen markant verbessert. Die Weichen zugunsten energieeffizienter Gebäude – der Minergie-Standard könnte als Vorbild dienen – zu stellen ist wirtschaftlich effizient und zukunftsweisend. Die zunehmenden Aktivitäten der Kantone und des Bundes, eine flexible CO2-Abgabe mit Teilzweckbindung sowie das Anfang Juni gestartete Gebäudeprogramm der Stiftung Klimarappen stellen Schritte in die richtige Richtung dar. Es ist zu hoffen, dass Gebäudebesitzer und das Baugewerbe die sich bietenden Chancen vermehrt nutzen werden.

Martin Jakob, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Centre for Energy Policy and Economics (CEPE) der ETH Zürich.

Inhalt

Minergie-Eco

Anita Binz-Deplazes, Heinrich Gugerli, Severin Lenel

Das neu lancierte Label Minergie-Eco verbindet energieeffizientes Bauen mit einer gesunden und ökologischen Bauweise.

Regionale und globale Bautätigkeit

Bruno Keller

Der nur langsam abnehmende Energiebedarf der Gebäude in den Industrieländern sowie das schnelle Wachstum des Gebäudebestandes in den Schwellenländern führen zu einem steigenden Weltenergiebedarf.

Stadtbäume gegen die Hitze

Lukas Denzler

Bäume und Parkanlagen in Städten wirken sich als Klimaoasen positiv auf das Stadtklima und das Wohlbefinden der Bevölkerung aus und reduzieren den Kühlbedarf.

Blickpunkt Wettbewerb

Neue Ausschreibungen und Preise / Fünfeck angedockt: Alterszentrum Sophie Guyer in Pfäffikon ZH / Würdig und selbstständig: Seniorenzentrum Waltikon / Eidgenössischer Wettbewerb für Kunst / 60 Arbeistplätze im klaren Quader:

Produktionsgebäude Schübelbach

Magazin

Messe Basel / Schweizer Holzforschung/Baudenkmal zerstört- Heimatschutz fordert härtere Strafnorm / Bern: Bauverzögerung für Zubringer Neufeld / EU-Verkehrspolitik: mehr LKW? / Felchen-Mutationen im Thunersee / Weniger Nachtflüge - besseres Klima / Leserbrief / Schutzräume in Privathäusern / Petition zum Schutz des Urdentals / Verkehrsintensive Einrichtungen / Klimarappen-Gebäudeprogramm / Ausstellungen / Jahresbericht 2005 der Verlags-AG

Aus dem SIA

Produktsicherheitsgesetz: zu hohe Ansprüche im Entwurf / FIB:

Baubesichtigung Berufsschule Martinsberg, Baden / Baudynamik-Stipendien für junge Bauingenieure

Produkte

Impressum

Veranstaltungen

Minergie-Eco: mehr Lebensqualität und geringere Umweltbelastung

Der Verein Minergie lancierte am 22. Juni ein neues Label mit dem Namen Minergie-Eco. Damit wird das erfolgreiche Label Minergie mit einer gesunden und ökologischen Bauweise kombiniert. Grundlage dazu bildet das Gebäudelabel eco-bau des gleichnamigen Vereins. Dank dem neuen, einfach bedienbaren und logisch aufgebauten Nachweisinstrument steht dem Komfort und der Gesundheit der Menschen, die solche Gebäude nutzen, sowie einer umweltschonenden Bauweise nichts mehr im Weg.

Ein Label erlaubt eine einfach verständliche Kommunikation von bestimmten Eigenschaften eines Produktes. Was für Bananen oder Bildschirme schon längst selbstverständlich ist, fehlte bisher in der Schweiz im Bereich der Nachhaltigkeit von Bauten. Im Ausland gibt es verschiedene solcher Labels. Diese sind aber entweder zu wenig praxisgerecht oder aufgrund abweichender länderspezifischer Bedingungen kaum anwendbar.

Deshalb stellte der Verein eco-bau Anfang letzten Jahres das Gebäudelabel eco-bau vor. Der Verein ist eine Plattform öffentlicher Bauherrschaften von Bund, Kantonen und Städten zur Förderung des nachhaltigen Bauens und hat über viele Jahre diverse Werkzeuge wie Checklisten oder Merkblätter geschaffen, die laufend aktualisiert wurden und sich in der Praxis gut bewährt haben. Mit der Entwicklung des Labels eco-bau wurde eine verbindlichere Anwendung der bestehenden Vorgaben und deren Zusammenfassung in einem Instrument angestrebt. Das Label entstand in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) und dem Aushub-, Rückbau- und Recycling-Verband Schweiz (ARV). An mehr als zehn Testobjekten ist das Gebäudelabel inzwischen eingehend und erfolgreich erprobt worden. Ausgehend von diesen Erfahrungen wurde die Methode nochmals stark vereinfacht und ihre Anwenderfreundlichkeit verbessert.

Nutzung von Synergien

Bereits während der Entwicklung von eco-bau wurde eine Kombination mit dem Label Minergie vorgesehen. Mitte letzten Jahres beschlossen die beiden Vereine eine Kooperation, um gemeinsam ein Label zu entwickeln. Dies ermöglicht die Nutzung von Synergien in den Bereichen Marketing und Zertifizierung; zugleich kann Minergie vom fachlichen Know-how von eco-bau profitieren. Neben dem Abgleich der zu erfüllenden Kriterien mit Minergie erfolgte eine starke Reduktion des Umfangs der einzureichenden Informationen sowie eine Neuentwicklung des computerbasierten Nachweisinstruments. Dank der Kooperation mit Minergie steht eco-bau, das für öffentliche Bauten entwickelt wurde, nun auch dem privaten Bausektor zur Verfügung.

Unter dem gemeinsamen Dach von Minergie-Eco stehen Minergie für Komfort und Energieeffizienz und Eco für Gesundheit und Bauökologie (siehe Bild 1). Beim Komfort geht es um hohe thermische Behaglichkeit, optimalen sommerlichen Wärmeschutz und systematische Lufterneuerung. Bezüglich Energieeffizienz wird vorgegeben, dass der gesamte Energieverbrauch mindestens 25 Prozent und der fossile Energieverbrauch mindestens 50 Prozent unter dem durchschnittlichen Stand der Technik liegen muss. Bei der Gesundheit stellt das Zertifikat Anforderungen an die drei Kriterien Licht, Lärm und Raumluft. Konkret geht es um gute Tageslichtverhältnisse, geringe Lärmimmissionen, geringe Schadstoffbelastungen und tiefe Immissionen durch ionisierende Strahlung. Die Kriterien zur Bauökologie beinhalten umweltrelevante Auswirkungen bei der Herstellung respektive Verarbeitung der für das Gebäude notwendigen Baustoffe und Systeme. Aber auch deren Rückbaufähigkeit und Wiederverwertbarkeit sowie der Einsatz von Recyclingbaustoffen sind wichtige Aspekte. Grundlage für diese Anforderungen sind anerkannte Planungswerkzeuge wie die bereits erwähnten Instrumente des Vereins eco-bau oder SIA-Normen. Zudem ist das Label mit der SIA-Empfehlung 112/1 «Nachhaltiges Bauen» abgestimmt. Anwendbar ist Minergie-Eco vorerst für Verwaltungsbauten, Schulen und Mehrfamilienhäuser. Für Einfamilienhäuser und Sanierungen ist ein entsprechendes Angebot geplant.

Die Methode zur Bewertung

Die systematische Bewertung von Projekten basiert auf einem Fragenkatalog, der in ein EDV-Instrument integriert ist. Die Beantwortung der Fragen erfolgt in zwei Schritten: einerseits in den Phasen Vorstudien und Projektierung, anderseits in Ausschreibung und Realisierung. Dabei nutzt das Label die für die Planungs- und Baupraxis typischen Ordnungssysteme und ermöglicht damit Synergien im Planungsalltag.

Zur erfolgreichen Zertifizierung mit Minergie-Eco muss ein Gebäude zunächst den Minergie-Nachweis erbringen. Anschliessend sind drei Hürden zu nehmen. Als Erstes müssen alle Ausschlusskriterien eingehalten werden. Dazu zählen beispielsweise schwermetallhaltige Baustoffe, mit SF6-Gas gefüllte Schallschutzverglasungen oder Biozide und Holzschutzmittel in Innenräumen. Als Zweites müssen Mindestanforderungen für die sechs Kriterien Licht, Lärm, Raumluft, Rohstoffe, Herstellung und Rückbau erfüllt werden. Dabei ordnet das EDV-Instrument den mit Ja beantworteten Fragen automatisch Punkte zu. Liegt die gesamte Punktzahl eines Kriteriums über 50 Prozent der möglichen Punkte, gilt dieses als erfüllt. Bewertet werden ausschliesslich Fragen, die für das Objekt auch relevant sind. So sind beispielsweise Vorgaben für Dachziegel bei Gebäuden mit einem Flachdach nicht relevant. Als Drittes muss die Summe der Punkte für jeden der zwei Bereiche Gesundheit und Bauökologie mindestens 67 Prozent der möglichen Punkte erreichen. Zusätzliche Punkte können durch den Einsatz von Materialien mit bestimmten Produktlabeln wie Natureplus erzielt werden.

Der Weg zur Zertifizierung

Die Zertifizierung für Minergie-Eco erfolgt – analog zu Minergie – in zwei Schritten. Das provisorische Zertifikat wird auf der Basis von Projektunterlagen erteilt. Die definitive Zertifizierung erfolgt erst nach Fertigstellung des Gebäudes. Da die Erfüllung der Minergie-Anforderungen Voraussetzung ist, reicht die Bauherrschaft oder die Projektleitung die notwendigen Unterlagen an die kantonale Minergie-Zertifizierungsstelle ein. Diese leitet den Eco-Nachweis an die zentrale Zertifizierungsstelle Minergie-Eco weiter. Dort werden die Unterlagen geprüft, wobei natürlich ein besonderes Augenmerk auf der Wahl von Produkten und Materialien liegt. Die Fachleute der Stelle sind zudem befugt, auf Baustellen Kontrollen oder Messungen durchzuführen.

Die gesamten Kosten für die Zertifizierung werden nach der Energiebezugsfläche des Objekts berechnet und liegen zwischen 5000 und 10000 Franken. Generell ist die Frage der Wirtschaftlichkeit eines Projektes ein unverzichtbares Kriterium für das Zertifikat. Angebote für Baustoffe und Bauweisen, für Komponenten und Systeme müssen zu konkurrenzfähigen Preisen verfügbar sein. Für Minergie-Bauten sind Mehrkosten von höchstens zehn Prozent zulässig. Dies gilt auch für Minergie-Eco, denn die gesundheitlichen und die bau-ökologischen Qualitäten führen in der Regel nicht zu zusätzlichen Kosten.

Durch die Anwendung von Minergie-Eco entsteht ein grosser Mehrwert. Dank optimalen Tageslichtverhältnissen, gutem Lärmschutz und schadstoffarmen Innenräumen zeichnen sich solche Gebäude durch sehr gute Arbeitsbedingungen respektive eine hohe Wohnqualität aus. Daraus resultiert auch eine höhere Wertbeständigkeit der Gebäude, weshalb Finanzierungsinstitute Hypotheken zu Vorzugskonditionen gewähren. Weitere, jedoch kaum finanziell bezifferbare, aber nicht weniger wichtige Vorteile sind die Schonung der Ressourcen und der Umwelt.

Mit dem neuen Label Minergie-Eco steht erstmals ein anwenderfreundliches Nachweisinstrument zur Verfügung, das zu nachhaltig gebauten, gesundheitsschonenden, nutzerfreundlichen Gebäuden führt – und zudem die Qualität in der Planung, bei der Ausschreibung und bei der Realisierung sichert.TEC21, Fr., 2006.06.23

23. Juni 2006 Heinrich Gugerli, Anita Binz-Deplazes, Severin Lenel

Regionale und globale Bautätigkeit

Die geringe Veränderungsrate des Gebäudeparks hat zur Folge, dass der Energieverbrauch der Gebäude in den Industrieländern nur langsam sinkt. Gleichzeitig wächst der Gebäudebestand in den Schwellenländern in hohem Tempo. Will die Schweiz global einen Beitrag zur Lösung der Energieprobleme leisten, sollte sie energieeffizienten Technologien in Schwellenländern zum Durchbruch verhelfen.

Zurzeit werden in der Schweiz etwas mehr als 10% der Neubauten in Minergie-Bauweise und ein kleiner Teil davon in Minergie-P-Bauweise erstellt. Damit gehört die Schweiz zu den Musterknaben unter den Industriestaaten, zumindest was die Energieeffizienz im gemässigten Klima betrifft. Es besteht die Hoffnung, dass dieser Anteil zunimmt und sich diese Standards auch bei Umbauten und Sanierungen etablieren.

Langsamer Erneuerungsprozess

Um mittel- bis langfristige Perspektiven entwickeln zu können, sind einige statistische Daten zu berücksichtigen. Der Versicherungs- beziehungsweise Neubauwert des Schweizer Gebäudeparks beträgt 2200 Milliarden Franken. Im Jahre 2003 wurden 33.8 Milliarden Franken in den Hochbau investiert. Das entspricht 7.8% des Bruttoinlandproduktes der Schweiz (BIP 2002: 431 Milliarden Franken). Die wertmässige Veränderung des Gebäudeparkes beträgt 1.7% pro Jahr, die flächenmässige Veränderung der Wohnungen 0.87% pro Jahr. Damit wird deutlich, dass die Veränderungsrate sehr gering ist. Mit anderen Worten: Es wird sehr lange dauern, bis der gesamte Gebäudepark in der Schweiz erneuert ist. Und weil die Investitionen in den Hochbau heute schon 7.8% des Bruttoinlandproduktes ausmachen, lässt sich der Erneuerungsprozess auch nicht beliebig beschleunigen. Hinzu kommt, dass die inländische Bautätigkeit in Bezug auf die Handelsbilanz nicht exportrelevant ist – im Ausland lässt sich damit also kein Geld verdienen. Was bedeutet das für die Zukunft? Betrachten wir ein sehr optimistisches Szenario: Ab sofort würden alle Neu- und Umbauten in Minergie oder in Minergie-P ausgeführt. Eine Veränderungsrate von beispielsweise 1.5% pro Jahr wirkt sich nicht linear aus, da sich diese immer auf alle bereits bestehenden Bauten, also auch auf die bereits veränderten, bezieht. Bild 3 zeigt, dass es bei einer konstanten Veränderungsrate von 1.5% 80 Jahre dauern würde, bis 70% des Gebäudeparks erneuert wären.

Der mittlere Energieverbrauch für den Gebäudebetrieb in der Schweiz beträgt zurzeit etwa 550 Megajoule (MJ) pro m2 und Jahr. Geht man für alle Minergie-Bauten von einem jährlichen Verbrauch von 120 MJ/m2 aus (entspricht 33kWh/m2), so sinkt bei einer jährlichen Erneuerungsrate von 1.5% der Energieverbrauch in 10 Jahren auf 89% und in 50 Jahren auf 58% des heutigen Verbrauchs. Bei Minergie-P-Bauten mit einem jährlichen Energieverbrauch von 70 MJ/m2 (19.4kWh/m2) sinkt dieser in 10 Jahren auf 88% und in 50 Jahren auf 53% (Bild 1).

Diese Zahlen verdeutlichen, dass der Energieverbrauch der Gebäude nur langsam zurückgeht – selbst dann, wenn alle Neu- und Umbauten in Minergie erfolgten. Zudem ist der Unterschied zwischen Minergie und Minergie-P relativ gering. Während mit Minergie der Energieverbrauch in 50 Jahren auf 57.8% des heutigen Verbrauchs sinkt, sind es bei Minergie-P 53.2%. Die

Differenz beträgt also lediglich 4.6%. Das Problem liegt nicht bei den neuen Technologien, sondern beim grossen Bestand der bestehenden Bauten. Die energetisch sehr schlechten Gebäude der 1960er- und 1970er-Jahre werden uns somit noch lange beschäftigen. In Anbetracht des bereits relativ hohen Anteils des Hochbaus am Bruttosozialprodukt ist bei unveränderten Rahmenbedingungen in Zukunft auch nicht mit einer wesentlichen Steigerung der Investitionen und damit der Veränderungsrate zu rechnen.

40% der Energie für Gebäude

In der Schweiz macht der Energieaufwand für den Gebäudebetrieb etwa 40% des Gesamtenergieverbrauchs aus. Zählt man alle weitere im Haushalt anfallende Energie hinzu, sind es etwa 50%. Der Energiebedarf des Gebäudeparks ist somit der «grösste Brocken». Im Durchschnitt der Industrieländer dürfte der gebäudebedingte Energiebedarf ebenfalls bei etwa 40% des Gesamtaufwandes liegen. Einige Länder brauchen weniger Energie zum Heizen, dafür mehr zum Kühlen. Bedenkt man, dass die Schweiz in Bezug auf einen geringen Energiebedarf der Gebäude weltweit an der Spitze liegt, dann kann man daraus folgern, dass der Energiebedarf der OECD-Länder für den Gebäudebereich nicht rascher abnehmen wird als in der Schweiz.

Obwohl nur 18.5% der Weltbevölkerung in den OECD-Staaten leben, verbrauchen diese 52% des Weltenergieverbrauchs (Bild 4). Eine globale Betrachtung kommt heute um den Einbezug von Ländern wie China und Indien nicht mehr herum. Sollte China irgendwann den Energiestandard der USA von heute erreichen, so würde dies ein Anwachsen des Weltenergieverbrauchs um 85% bedeuten. Würde China dereinst das Niveau der Schweiz erreichen, so ergäbe dies immer noch ein Anwachsen um 34%. Somit liegt es im ureigensten Interesse der Industriestaaten, den Chinesen zwar den bei uns schon längst selbstverständlichen Lebensstandard zuzugestehen, ihnen aber zu helfen, dies mit wesentlich weniger Energieaufwand, also mit viel höherer Effizienz, zu erreichen.

In China entstehen gegenwärtig jedes Jahr etwa 1.2 Mrd. m2 Bruttogeschossfläche. Das entspricht ungefähr zwei Mal der gesamten Gebäudenutzfläche der Schweiz. Doch selbst wenn dies in den nächsten zehn Jahren so anhält, wird die verfügbare Fläche in China erst 35 m² pro Kopf erreichen, also wesentlich weniger als in der Schweiz mit 45 m² pro Kopf. Der mittlere Energiebedarf für Gebäudeheizung und -kühlung liegt in China heute bei 590 MJ pro m2 und Jahr, bei sehr unterschiedlichem Komfort. Die Zunahme der Gebäudefläche in China bringt ein Anwachsen des Energiebedarfs um jährlich 7670 Petajoule (PJ) mit sich. Dies entspricht 1.80/00 des Weltbedarfs oder 1.5% des Bedarfs von China.

Steigender Weltenergiebedarf

Bezogen auf den Energiebedarf der Gebäude lässt sich berechnen, was geschehen wird, wenn dieser Bedarf weiter so anhält und auch befriedigt wird. Bild 6 zeigt die Veränderung des Weltenergiebedarfs für den Fall, dass Chinas Baubestand unvermindert anwächst, einerseits ohne Massnahmen in den OECD-Ländern und andererseits, falls gleichzeitig in den OECD-Ländern jährlich wenigstens 1% der Baumasse durch Minergie (100 MJ/m2a) ersetzt würde. Ohne Massnahmen in den OECD-Ländern steigt der Energieverbrauch massiv an. Aber auch beim optimistischen Szenario würde die Reduktion der OECD nicht ausreichen, um den steigenden Bedarf Chinas zu kompensieren.

Das rasante Wachstum in China dispensiert uns nicht von einem energieeffizienten Bauen. Ratsam ist dies allein schon aus Versorgungsüberlegungen und möglichen Energiekrisen. Falsch ist jedoch die Annahme, mit der Etablierung von Minergie und Minergie-P liesse sich der Energiebedarf der Schweiz bei der heutigen Erneuerungsrate rasch reduzieren. Ebenso falsch ist deshalb, dass sich der Schweizer Energiebedarf bald durch Wasser- und Windkraft allein decken lasse, wie dies gewisse Nationalräte behaupten.

In Anbetracht des sehr rasch wachsenden Energiebedarfs Chinas (und auch Indiens) einerseits sowie der sehr begrenzten Reduktionsmöglichkeiten der Industriestaaten andererseits ist in den nächsten 10 bis 20 Jahren mit einem massiven Anwachsen des globalen Gesamtenergiebedarfs zu rechnen. Sollen Verteilkämpfe mit vernichtenden Folgen vermieden werden, sind alle irgendwie verfügbaren Energieressourcen zu nutzen: von Öl, Kohle, Erdgas über Wasserkraft bis hin zur Kernenergie und erneuerbaren Energien, soweit diese bereits verfügbar sind.

Energieeffiziente Technologien exportieren

Solange energieeffiziente Technologien nur bei uns zur Anwendung kommen, wird die Schweiz im globalen Massstab nicht viel bewirken. Aus diesem Grund muss es das Ziel sein, bei uns entwickelte und bewährte Technologien, wie sie zum Beispiel Minergie zu Grunde liegen, anderen Ländern wie China verfügbar zu machen und diese bei der Umsetzung zu unterstützen. Wie erste konkrete Erfahrungen des Autors in China zeigen, ist dieser Ansatz viel versprechend. So konnten beispielsweise in Beijing drei Gebäude mit insgesamt 352 Wohnungen realisiert werden, die sehr energieeffizient sind, ohne Klimatisierung auskommen und über einen hohen Komfort verfügen. Die Baukosten waren zudem geringer als für vergleichbare Wohnungen mit Vollklimatisierung.TEC21, Fr., 2006.06.23

23. Juni 2006 Bruno Keller

Stadtbäume lindern die Hitze

Die prognostizierte Klimaerwärmung könnte den zukünftigen Kühlbedarf für Gebäude enorm ansteigen lassen. Betroffen sind vor allem urbane Gebiete, die Wärmeinseln ausbilden. Bäume spenden Schatten, verdunsten beträchtliche Mengen Wasser und kühlen so die Umgebung. Parkanlagen in Städten wirken sich nicht nur positiv auf das Stadtklima und das Wohlbefinden der Bevölkerung aus, sondern reduzieren auch den Kühlbedarf.

Der Hitzesommer 2003 schlug alle Rekorde. Mehr als 5°C lag die Temperatur über dem langjährigen Mittelwert. Im Misox wurde mit 41.5°C ein neuer absoluter Rekordwert gemessen, und in Basel zählte man 41 Hitzetage mit über 30°C. Von der Hitze besonders betroffen waren die Städte Basel, Genf und Lausanne, wo die Anzahl der Todesfälle 13 bis 24 Prozent über dem Durchschnitt lag. In diesen Städten stiegen die Temperaturen an einzelnen Tagen über 35°C und sanken nachts nicht unter 20°C. [1]

In urbanen Gebieten sind die Temperaturen um einige Grade höher als im benachbarten landwirtschaftlich genutzten Umland. Solche Wärmeinseln können weltweit beobachtet werden. [2] In Basel, der klimatisch am besten untersuchten Schweizer Stadt, sind es beispielsweise 2 bis 3°C. Diese Aussage gilt für Jahres-, Monats- und auch Tagesmittelwerte, nicht aber für den gesamten Tagesverlauf. «Der Wärmeinseleffekt macht sich vor allem in der Nacht bemerkbar», sagt Eberhard Parlow, der Vorsteher des Instituts für Meteorologie, Klimatologie und Fernerkundung der Universität Basel. «Am Tag ist es in den Städten hingegen bis zu einem Grad kühler als im Umland.» Während des Tages wird bis zu 50 Prozent der einfallenden Energie in die Bausubstanz geleitet und dort wie in einem Akku gespeichert. Nachts gibt dieser Speicher die Wärme allmählich ab, was zu den hohen nächtlichen Temperaturen in den Städten führt. Urbane Wärmeinseln sind kein neues Phänomen. Bereits Anfang des 19. Jahrhunderts hielt der Brite Luke Howard in einer Studie fest, dass es in London nachts 3.7°C wärmer und tagsüber 0.34°C kälter sei als ausserhalb der Stadt. Mit der zunehmenden Verstädterung hat das Ausmass der Wärmeinseln jedoch zugenommen.

Steigender Kühlbedarf

Infolge der Klimaerwärmung könnten Hitzeperioden

in Zukunft häufiger auftreten. Klimaforscher haben herausgefunden, dass gegen Ende des 21. Jahrhunderts jeder zweite Sommer so warm und trocken sein könnte wie der Hitzesommer 2003.[1] Dies hätte nicht nur Auswirkungen auf das Wohlbefinden der Menschen, sondern würde unter anderem auch die Menge der für die Klimatisierung der Gebäude benötigten Energie in die Höhe schnellen lassen. Problematisch für die Temperatur im Innern von Gebäuden ist vor allem, wenn sich mehrere Hitzetage aneinander reihen. Forscher der Empa berechneten den Energiebedarf für das Heizen und Kühlen für die zweite Hälfte des 21. Jahrhunderts. Steigt die mittlere Jahrestemperatur um 4.4°C, so nimmt der Kühlbedarf für ein typisches Bürogebäude heutiger Bauweise um das Drei- bis Zehnfache zu. Der Heizbedarf würde demgegenüber ungefähr halbiert. Bei Wohngebäuden sinkt er um 35 bis 45 Prozent, während für deren Kühlung auch in Zukunft passive Systeme wie etwa Nachtkühlung ausreichen sollten. [3]

Schatten und Verdunstungskälte

Angesichts des Wärmeinseleffektes und der Klimaerwärmung ist dem «klimagerechten Bauen» eine hohe Priorität einzuräumen. In erster Linie umfasst dies einen geeigneten baulichen Wärmeschutz für den Sommer. Es stellt sich aber auch die Frage, inwiefern Pflanzen einer Überhitzung entgegenwirken könnten. Bäume spenden Schatten, und beschattete Flächen wärmen sich weniger stark auf, weil sie vor der direkten Sonneneinstrahlung geschützt sind. Pflanzen verdunsten zudem beträchtliche Mengen Wasser. Ähnlich wie beim Schwitzen erzeugt dies eine kühlende Wirkung. Sehr schwer abzuschätzen ist jedoch, wie gross diese Effekte wirklich sind. Eberhard Parlow schätzt den kühlenden Effekt von Pflanzen, die viel Wasser zur Verfügung haben und dieses auch verdunsten, auf 1 bis 2°C. Unbestritten ist ihr positiver Einfluss auf das Mikroklima. Mark Zimmermann von der Empa sieht den Vorteil von Bäumen in erster Linie in der Beschattung von Strassen und Trottoirs, bezweifelt aber, dass einzelne Gebäude sich so genügend kühlen lassen. In seinen Augen treiben Bäume im Frühling oft zu spät aus, das heisst, sie entfalten ihre beschattende Wirkung zu spät im Jahr. Viele Hauseigentümer scheuen zudem den grossen Unterhalt, den Bäume in Gebäudenähe oder auch Fassaden mit Kletterpflanzen verursachen.

Das Anlegen von Dachgärten könnte zur Vergrösserung der Grünflächen und somit zu einem besseren Klima beitragen, jedoch nur in geringem Ausmasse, so Parlow. Zum einen sei die potenziell verfügbare Fläche für Dachbegrünungen beschränkt, und zum anderen würden auf Dächern Pflanzen wachsen, die nur wenig Wasser benötigten. Ein geringer Wasserbedarf bedeutet aber, dass nur wenig Wasser verdunstet wird, und somit fällt auch der Kühleffekt nicht sehr gross aus. Eine Dachbedeckung mit Kies reflektiert laut Parlow zudem mehr Sonneneinstrahlung, als dies begrünte Flächen tun.

Der Anteil der reflektierten Strahlung wird als Albedo bezeichnet. Dunkle Flächen haben eine kleine Albedo, helle eine deutlich grössere. Wird einfallende Strahlung reflektiert, so kann sich diese an der Oberfläche nicht in Wärme umwandeln. Durch die gezielte Vergrösserung der Albedo liesse sich somit die Aufheizung der Städte verringern.

Grünflächen als Klimaoasen

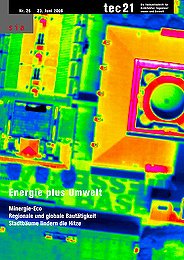

Mit Hilfe von Infrarotbildern können unterschiedliche Oberflächentemperaturen sichtbar gemacht werden. Asphaltierte Strassen und dunkle Dächer sind bei direkter Sonneneinstrahlung bis zu 40°C wärmer als mit Pflanzen bewachsene Oberflächen. Von der Oberflächentemperatur lässt sich jedoch nicht direkt auf die Lufttemperatur schliessen, denn diese wird durch verschiedene Faktoren bestimmt. Gleiches gilt auch für das Wärmeempfinden der Menschen. Eberhard Parlow: «Was wir als Wärme fühlen, ist eine Kombination aus Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und langwelliger Wärmestrahlung.» In der Stadt habe man eher das Gefühl von Hitze, weil oft kein kühlender Wind wehe. Grünflächen wirken im urbanen Raum deshalb wie Klimaoasen. Im Schatten eines Baumes wird die Temperatur beispielsweise nur als etwa halb so hoch empfunden wie in der prallen Sonne. Deshalb ziehen Grünflächen Menschen an Hitzetagen magnetisch an.

Für die Stadtplanung ist wichtig zu wissen, wie gross eine Grünfläche sein muss, um im benachbarten Quartier zu einer besseren klimatischen Situation zu führen. Auch stellt sich die Frage, bis zu welcher Entfernung sich der Einfluss einer Grünfläche nachweisen lässt. Im Rahmen seiner Master-Arbeit an der Universität Basel untersuchte Markus Lehmann dies am Beispiel der Grünflächen in Basel.[4] Mit einem Fahrrad fuhr er am Tag und mitten in der Nacht quer durch die Stadt. Die Route umfasste bebaute Quartiere, stark befahrene Strassen, Parkanlagen, Alleen und Brücken. Das Fahrrad war ausgerüstet mit Messgeräten, welche die Temperatur im Sekundentakt aufzeichneten. Die räumliche Zuordnung der Messdaten erfolgte mittels GPS (Global Positioning System).

Positive Wirkung auf Umgebung

Die untersuchten Parkanlagen waren in der Regel 0.5 bis 2°C kühler als ihre Umgebung; in einigen Fällen waren es sogar 6°C. Als wichtiges Kriterium erwies sich dabei das so genannte Grünvolumen, ein Mass für die Gesamtvolumen der Vegetation auf einer bestimmten Fläche. Der Wirkungsbereich der Parkanlagen reichte meistens zwischen 10 und 200 m ins bebaute Gebiet hinein, in einzelnen Fällen waren es 350 m. Lehmann fand einen Zusammenhang zwischen dem mittleren und dem maximalen Wirkungsbereich und der Grösse der Grünräume. Die Mindestgrösse, bei der noch eine signifikante Kühlung in der Umgebung festzustellen war, betrug 1.6ha. Grössere Grünanlagen zeichnen sich somit nicht nur durch ein gutes Klima in ihrem Innern aus, sondern tragen auch zu einem angenehmeren Klima in ihrer unmittelbaren Umgebung bei. Sie können ihre Wirkung aber nur entfalten, wenn der Luftaustausch gewährleistet ist. Bei stark befahrenen Strassen sind auch Luftschadstoffe zu berücksichtigen. So zeigte sich beispielsweise in Tokio, dass aus stadtklimatischen Gründen mehr Vegetation sehr erwünscht wäre. Damit würde jedoch der Luftaustausch in den Strassen behindert, was eine Verschlechterung der Luftqualität zur Folge hätte.

Zusatz:

Helle Dächer und mehr Bäume für die USA

In den USA wird für die Klimatisierung von Gebäuden besonders viel Energie benötigt. Auf einer Website propagiert die amerikanische Umweltbehörde EPA daher, vermehrt Bäume zu pflanzen, um den Hitzeinseleffekt etwas zu mildern.[5] Laut dieser Website hat eine durch das Lawrence Berkley National Laboratory durchgeführte Studie, bei der Bäume in Containern um Häuser platziert worden sind, eine Einsparung der Kühlenergie von 7 bis 40 Prozent ergeben. Empfohlen werden insbesondere laubabwerfende Baumarten: Diese beschatten das Gebäude im Sommer, lassen die Sonne im Winter jedoch durch – ein willkommener Beitrag, um das Haus in der kalten Jahreszeit zu heizen.

Anfang Jahr stellten Forscher der Nasa und der Columbia University an einer Tagung der Amerikanischen Meteorologischen Gesellschaft eine Studie zur Wärmeinsel in New York City vor.[6] Sie kamen zum Schluss, dass Vegetation eine sehr effiziente Möglichkeit wäre, die Oberflächentemperatur zu reduzieren. Eine andere Option wäre das Anbringen von reflektierenden Oberflächen auf den Dächern. Laut den Forschern sei dies zwar nicht so wirksam wie Vegetation, doch würde dafür in New York mehr Fläche zur Verfügung stehen als

für das Pflanzen von Bäumen.TEC21, Fr., 2006.06.23

Literatur / Anmerkungen

[1] ProClim – Forum for Climate and Global Change: Hitzesommer 2003. Synthesebericht, Bern, 2005.

[2] Parlow, Eberhard: The Urban Heat Budget Derived from Satellite Data. In: Geographica Helvetica, Heft 2, 2003.

[3] Frank, T.: Climate change impacts on building heating and cooling energy demand in Switzerland. In: Energy and Buildings 37, S. 1175–1185, 2005.

[4] Lehmann, Markus: Unveröffentlichte Master-Arbeit an der Universität Basel.

[5] Website der EPA: http://www.epa.gov/hiri/strategies/vegetation.html

[6] Rosenzweig, Cynthia et al.: Mitigating New York City’s Heat Island with Urban Forestry, Living Roofs, and Light Surfaces. 2006.

23. Juni 2006 Lukas Denzler