Editorial

Lehm, Hanf, Stroh: natürliche Baustoffe, die über Jahrhunderte selbstverständlich waren – und dann fast in Vergessenheit gerieten. Erst heute finden sie langsam ihren Weg zurück in unsere Baukultur. In der aktuellen db-Ausgabe zeigen wir Projekte, die auf natürliche Materialien setzen und diese mit zeitgemäßen Lösungen verbinden – darunter zwei Bürogebäude in Österreich und der Schweiz, beide konsequent als Holz-Lehm-Bauten realisiert.

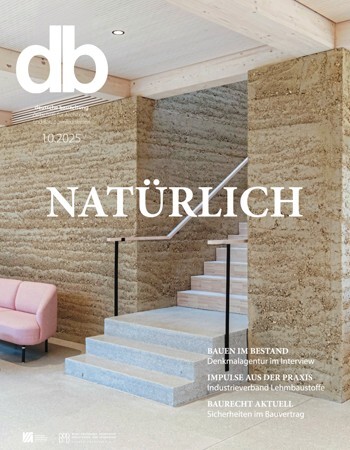

Bürogebäude »HORTUS« in Allschwil (CH)

Das Postulat ökologischen Bauens kam in diesem Fall von der Bauherrschaft. Das Resultat: ein Bürobau, der zeigt, was möglich ist, wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen und aus Experimenten ein Modellfall wird.

Eines der größten Entwicklungsgebiete der Region Basel liegt westlich der Metropole am Rheinknie, auf dem Gebiet der Gemeinde Allschwil und unmittelbar an der französischen Grenze.

Ein beliebiges generisches Gewerbegebiet wollte man vermeiden, und so entstand die Idee eines auf Life Sciences ausgerichteten Innovationsparks – Basel ist Pharmastandort par excellence. Der Switzerlands Innovation Park Basel Area (SIP) wird zwar im Sinne des Standort-Marketings öffentlich getragen und promotet; Entwicklung und Vermietung der Grundstücke erfolgen aber nach rein ökonomischen Kriterien. Einen großen Teil der Parzellen erwarb 2017 das Ostschweizer Immobilienunternehmen Senn, das seit dem gemeinsam mit Herzog & de Meuron errichteten Archiv- und Wohngebäude Helsinki auf dem Dreispitz-Areal in Basel (2007–14) intensiv mit dem Büro zusammenarbeitet. Vier der fünf Bauten, die Senn in Allschwil realisiert, wurden ebenfalls von Herzog & de Meuron entworfen. 2023 erfolgte die Eröffnung des gewaltigen, um einen eindrucksvollen bewaldeten Hofgarten gruppierten Main Campus HQ, des größten Gebäudes auf dem Areal. Die fünfgeschossige Betonstruktur, für Labornutzungen konzipiert, wird von in den Ecken situierten Treppenhäusern aus erschlossen und lässt sich bei Bedarf in bis zu acht Mieteinheiten pro Geschoss unterteilen.

Ökologisches Modellprojekt

Im Mai dieses Jahres wurde nun das benachbarte Gebäude »HORTUS« eingeweiht: 64,5 x 52 m, 23 m hoch, 12 500 m² Geschossfläche. Der Name verweist auf den von Piet Oudolf entworfenen Garten im Innenhof, er ist aber auch ein Akronym für House of Research, Technology, Utopia and Sustainability. Seit jeher interessieren sich Herzog & de Meuron für unprätentiöse Baumaterialien wie beim Steinhaus im italienischen Tavole (1988), dem Ricola-Lagerhaus in Laufen (1987) oder dem ebendort errichteten Kräuterzentrum mit seiner Stampflehmkonstruktion (2012); auch das Baumaterial Holz findet immer wieder Verwendung – vom Wohnhaus an der Hebelstrasse in Basel (1988) über das Naturbad in Riehen (2014) bis hin zu den diversen Bauten auf dem Chäserugg (2013–25). Dabei lag der Fokus aber stets eher auf der Einfachheit des Materials im Sinne der Arte povera oder dem Bezug zum Ort als auf den expliziten Kriterien der Nachhaltigkeit. Die Initiative zum ökologischen Bauen ging denn auch in diesem Fall nicht von den Architekten aus, sondern von dem 1965 gegründeten Familienunternehmen Senn; dieses war mit der Forderung angetreten, ein »radikal nachhaltiges Gebäude« zu realisieren.

Nachhaltigkeit bleibt allzu oft Lippenbekenntnis und kaschiert Greenwashing; HORTUS aber ist ein Bauwerk, bei dem das Thema ernst genommen wurde wie selten zuvor. Es ist in jeder Hinsicht ein experimentelles Projekt, aber unter den Rahmenbedingungen der Realität. Will heißen: Hier sind keine Subventionen geflossen, und das Gebäude muss sich als Mietobjekt auf dem Markt behaupten.

Die Vorgaben zu erfüllen bedeutete, auf CO2-intensive sowie hybride, also nicht sortenrein demontierbare Baumaterialien soweit immer möglich zu verzichten. Um den Einsatz von Beton zu minimieren, gibt es keine Unterkellerung: Das Gebäude ist vom Boden gelöst und ruht lediglich auf betonierten Punktfundamenten. Im Sommer zirkuliert damit die Luft unter dem Bauwerk, im Winter wird der Kälteeintrag reduziert; die Treppenläufe bestehen aus Stahl und lassen sich ausbauen oder notfalls ohne Materialverlust einschmelzen. Beton wird wie derzeit üblich auch nicht für aussteifende Kerne oder in den Decken verwendet. Und verleimte Brettschichtholzkonstruktionen kamen nur dort im Inneren zum Einsatz, wo sie aus konstruktiven Gründen unverzichtbar waren.

Um der Idee einer radikalen Nachhaltigkeit gerecht zu werden, arbeiteten Herzog & de Meuron mit den Ingenieuren ZPF, der Holzbaufirma Blumer Lehmann sowie dem Unternehmen Lehm Ton Erde des Vorarlberger Lehmbaupioniers Martin Rauch zusammen, der auch schon die Fassaden für das Ricola-Kräuterzentrum entwickelt hatte.

Lehmgewölbe aus der Feldfabrik

Die eigentliche Erfindung von HORTUS stellen die Deckenelemente dar, die eigens für das Projekt entwickelt wurden. Dabei handelt es sich um Vollholz-Rahmenkonstruktionen mit eingestampften Lehmgewölben von 12 cm Dicke. Sie vereinen verschiedene Vorteile: Sie lassen sich sortenrein zerlegen und recyceln, sie stellen eine thermische Masse dar, welche mit ihrer Trägheit das Binnenklima unterstützt – und sie gewähren überdies den Brandschutz. Dank der Bodenbeschaffenheit vor Ort konnte das Material aus einer Mischung von Lehm sowie lehmigem und sandigem Schotter mit Hilfe einer Feldfabrik auf einer Nachbarparzelle gewonnen und in die Holzrahmen integriert werden. Positiver Nebeneffekt: Das System ist inzwischen perfektioniert und lässt sich in verschiedenen Maßen für welche Bauprojekte auch immer einsetzen.

HORTUS ist fünfgeschossig und umschließt vierseitig den Gartenhof, der selbst nicht betreten werden kann, aber ringsum wie in einem japanischen Haus von einer Art von Engawa umgeben ist, also einer umlaufenden Terrasse. Das Erdgeschoss bietet Bereiche, die allen Mietenden, aber auch Externen offen stehen: ein Café-Restaurant, ein Fitnessstudio und zumietbare Besprechungs- und Konferenzräume in verschiedenen Größen.

Die vier Geschosse darüber lassen sich, ähnlich wie im viel größeren SIP Main Campus, flexibel unterteilen. Mit dem Unterschied, dass es sich hier um ein Büro- und kein Laborgebäude handelt. Das machte einen deutlich engeren Stützenraster möglich und erlaubte überdies einen deutlich geringeren Luftaustausch pro Stunde: Muss die Luft nebenan siebenmal gewechselt werden, reicht hier der Faktor 1,5. Eine mechanische Lüftung wurde eingebaut, die Fenster lassen sich aber auch manuell öffnen. Mächtige Holzstützen, die aufgrund der seismisch prekären Situation in der Region Basel verstrebt werden mussten, prägen die Räume. Je nach Traglast wechseln die Holzarten.

Solarpaneele auf dem Dach und in den Fassadenbändern, insgesamt 5 000 m², erzeugen so viel Energie, dass die Erstellung des Baus sich in 31 Jahren kompensiert hat.

Kein Mieterausbau

Angesprochen als Mieter werden kleine und mittlere Unternehmen, die Büroflächen von 200 bis 2 000 m² benötigen. Senn hat sich dazu entschieden, nicht im Rohbau zu vermieten, sondern den Innenausbau samt Trennwänden selbst durch Herzog & de Meuron realisieren zu lassen. Wer hier einzieht, muss also nur Mobiliar und Equipment mitbringen, alles andere ist vorhanden, auch beispielsweise die Teeküchen, die man sich gegebenenfalls auf Geschossebene mit den Nachbarn teilt. Das trägt zu einer hohen gestalterischen Konsistenz im Inneren bei, verhindert aber auch die am Ende zur umfassenden Entsorgung führende Materialschlacht, die bei mieterspezifischem Innenausbau üblich ist. Die Kosten, die man sich für den individuellen Innenausbau spart, investiert man in den gegenüber Vergleichsobjekten etwas höheren Mietpreis. Für Senn ist HORTUS eine komplizierte Kalkulation: Gegenüber einem konventionellen Massivbau waren die Erstellungskosten mit all ihren Experimenten kostenintensiver. Der Verzicht auf eine Unterkellerung reduzierte die Zahl der nutzbaren Kubikmeter und verhinderte die Auslagerung von Technik- und Lagerräumen in das Untergeschoss. All das war am Ende nur finanziell tragfähig, so Senn, weil man das Grundstück vergleichsweise kostengünstig erwerben konnte. Und weil die Flächen durch Auslagerung von gemeinschaftlich genutzten, und das heißt: nur temporär benötigten Flächen so effizient organisiert sind, dass die Mietenden weniger Fläche benötigen, dafür aber mehr pro Quadratmeter zahlen. Kommt hinzu, dass die Ästhetik überzeugt. Wie Jacques Herzog anlässlich der Eröffnung konstatierte: Entscheidend für die Nachhaltigkeit ist nicht zuletzt, dass man sich gerne in einem Gebäude aufhält und dort arbeitet. Denn nur diese Akzeptanz, vielleicht sogar Liebe garantiert Erfolg und damit dauerhaften Erfolg einer Immobilie.db, Mi., 2025.10.01

01. Oktober 2025 Hubertus Adam