Editorial

›Die Alltagsökonomie als Fundament zukunftsfähiger Stadtentwicklung‹ ist der Titel eines Artikels, den Autor:innen rund um das Kompetenzzentrum Alltagsökonomie für den dérive-Schwerpunkt ›Pandemie‹ vor vier Jahren geschrieben haben. Damals zeigte sich nachdrücklich, wie wichtig öffentliche Infrastrukturen, Daseinsvorsorge und Nahversorgung in Zeiten einer Krise sind. Eine funktionierende Alltagsökonomie ist die Grundlage und Voraussetzung dafür, dass wir uns in jeder Situation – ob krisenhaft oder nicht – auf die Versorgung mit lebensnotwendigen, leistbaren Gütern und Dienstleistungen sowie auf die Funktionstüchtigkeit wichtiger Infrastrukturen verlassen können. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass der liberalisierte Markt dazu nicht in der Lage ist. Preise stiegen ins Unermessliche und die Versorgung stand auf Messers Schneide. Selbst

die österreichische Regierung unter der Führung der ÖVP, die Markteingriffe als ›falsches Signal‹ wertete, führte spät aber doch eine Stromkostenbremse ein.

Es ist dringend geboten, öffentliche Infrastrukturen und die Daseinsvorsorge auszubauen und dauerhaft zu sichern, um die Voraussetzung dafür zu schaffen, allen Menschen ein gutes, menschenwürdiges Leben zu garantieren. Gleichzeitig gilt es, ökologische Aspekte zu berücksichtigen und angesichts der Klimakrise vor allem die Dekarbonisierung zu forcieren. Damit sind die beiden Aspekte umrissen, die den Energie-Schwerpunkt dieses Heftes ausmachen.

»Rekommunalisierung, Energiegenossenschaften und Bürgerbegehren stehen für verschiedene Wege hin zu Energiedemokratie und Energiegerechtigkeit« schreiben Sören Becker und Matthias Naumann in ihrem Beitrag, der den Schwerpunkt eröffnet. Darin geht es sowohl um Konzepte als auch Projekte, für die die beiden Schlagwörter stehen. Die Vergesellschaftung von Energieunternehmen als Schritt zur Energiedemokratie ist auch für Attac Österreich eine zentrale Forderung. Max Hollweg von Attac spricht im Interview mit dérive darüber und über Vorschläge, wie Energiearmut strukturell verhindert werden kann.

Um Klimaneutralität zu erreichen, sind erneuerbare Energien einer der wichtigsten Hebel. Die Europäische Kommission wollte wissen, wie weit Europas Städte dabei sind, die Energiewende umzusetzen und hat dazu eine große Umfrage gemacht. Giulia Ulpiani et al. haben die Antworten dieser Umfrage ausgewertet und geben als Beitrag zum Schwerpunkt einen Einblick in die Ergebnisse.

Ein interessanter Aspekt bei der Planung und Umsetzung von ›intelligenten‹ lokalen Energiesystemen wie beispielsweise Energiegemeinschaften ist, dass über den eigentlichen Zweck hinaus zusätzliche positive soziale, ökonomische und ökologische Effekte entstehen können. Rachel Bray et al. haben sich diese Effekte in einer Metastudie detailliert angesehen. Ein Auszug aus einem Bericht über die Studie ist ebenfalls Teil des Schwerpunkts.

Zum Abschluss haben wir uns die aktuelle Situation im Hinblick auf die Energiewende in Wien angesehen, und mit Petra Schöfmann, Expertin für erneuerbare und urbane Energiesysteme, darüber gesprochen. Zukunftsweisende Wohnbauten und Sanierungsprojekte wie das MGG22 (2019) oder der Smart-Block-Geblergasse (2019, Zeininger Architekten) haben in den letzten Jahren für Wien gezeigt, was mit Engagement, Durchsetzungskraft und viel Know-how auch gegen Widerstände möglich ist. Architek:innen wie das Architekturbüro Reinberg, Treberspurg & Partner Architekten und viele andere beweisen schon seit langem, was mit guter Architektur möglich ist, wenn das Thema Energiewende ernst genommen wird.

Äußerst hilfreich für die redaktionelle Arbeit am Schwerpunkt waren die Expertise und die vielen Kontakte von Christoph Gollner, ehemaliger dérive-Redakteur und heute u. a. Experte für Positive Energy Districts – vielen Dank dafür.

Im Magazinteil sind diesmal ein Beitrag über die Situation in Buenos Aires nach der Machübernahme von Javier Milei, ein Nachruf auf den portugiesisch-mosambikanischen Architekten José Forjaz und ein Interview mit Daniel Bürkner, Leiter von Public Art München zu lesen.

Das Kunstinsert für diese Ausgabe stammt von Christina Werner. Es basiert auf einem, für das Bauhaus Dessau entwickelten, performativen Foto- und Videoprojekt, für das Werner Recherchen zur Arbeiter:innen-Bewegung mit ihrem Interesse an zeitgenössischen Protestbewegungen verknüpft hat. Zusätzlich gibt es diesmal ein zweites Insert: ›TAKE PART – Is There Room For San Francisco In San Francisco?‹ vom niederländischen Künstler:innenduo Bik Van der Pol.

Bik Van der Pol haben wir nicht nur das Insert zu verdanken. Sie sind dieses Jahr auf Einladung des urbanize!-Festivals (8. bis 13. Oktober) auch in Wien und bieten vier Exkursionen unter dem Titel ›School of Walking‹ an. Die Spaziergänge mit Expert:innen in Kooperation mit KÖR – Kunst im öffentlichen Raum Wien und KEX – Kunsthalle Exnergasse verhandeln Fragen von zivilgesellschaftlichem Engagement, von Demokratie und Recht in Zeiten der Klimakrise.

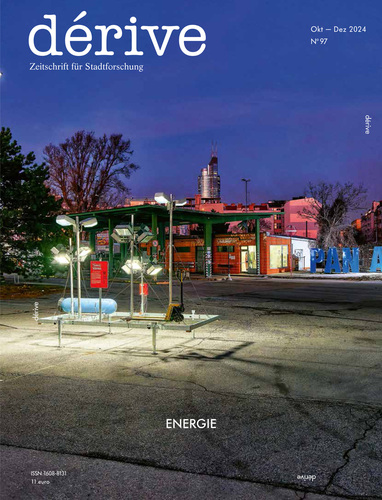

Wie diese Schwerpunktausgabe dreht sich auch das urbanize!-Festival um das Thema ›Energie‹. Wie immer gibt es aufschlussreiche Diskussionen, spannende Exkursionen, sensationelle künstlerische Beiträge, schlaue Workshops, eine sehenswerte Ausstellung und tolle Veranstaltungsorte (ehemaliges Wasserbaulabor der TU Wien, ehemalige Tankstelle und jetzige Außenstelle des Museums Nordwestbahnhof, Westbahnpark, Filmcasino …) Das komplette Programm ist im Detail wie immer auf urbanize.at nachzulesen. Für alle, die nicht in Wien wohnen und keine Zeit haben, zum Festival zu kommen, gibt es die Möglichkeit, etliche Veranstaltungen per Livestream zu verfolgen.

Noch mehr urbanize! gibt es seit kurzem auf video.derive.at. Das stetig anwachsende Videoarchiv umfasst Vorträge, Good-Practice-Präsentationen, Diskussionsbeiträge und Einblicke in Laboratoire-dérive-Forschungsreisen. Tune in! Christoph Laimer