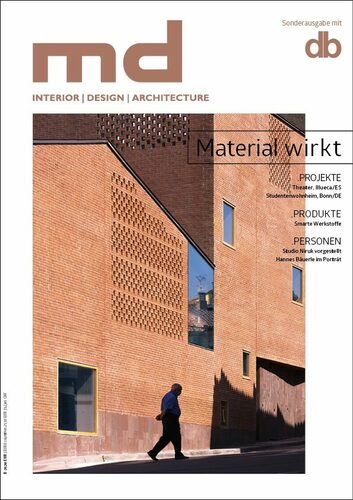

Editorial

In dieser Ausgabe gibt das Material den Ton an. In Zeiten, in denen lokale Baustoffe ein Revival erleben, bringt ihre Anwendung dennoch Neues hervor: Schiefer, der scheinbar schwebt. Ziegel, die das Außen und Innen verschwimmen lassen. Keramikplatten, die in der Produktionsstraße wie Spritzgebäck in langen Strängen entstehen. Holzschindeln, die Dach und Fassade gleichsam bedecken. | Die Redaktion

Wahrhaftig nachhaltig

(SUBTITLE) Neues Besucherzentrum von Rapunzel

Das neue Besucherzentrum eines Herstellers für Bio-Lebensmittel von Haas Cook Zemmrich Studio 2050 ist sowohl Begegnungsort als auch Bildungsstätte. Vor allem aber bietet es vielschichtige Erlebnisräume in einer authentischen und nachhaltigen Materialwelt.

Wenn einer der Pioniere für Bio-Lebensmittel ein Besucherzentrum mit Museum, Supermarkt, Restaurant und Räumen für Events und Veranstaltungen eröffnet, dann wirft das Fragen auf. Noch dazu in einem ziemlich unscheinbaren Ort im Unterallgäu zwischen Memmingen und dem Bodensee. Wozu braucht »Rapunzel« so etwas überhaupt? Und wie lassen sich die ideellen und ökologischen Ansprüche in ein Gebäude übersetzen?

Angefangen hat alles im Jahr 1974 auf einem Bauernhof 50 km westlich von München. Ohne Businessplan, aber voller Ideen gründeten Jennifer Vermeulen und Joseph Wilhelm eine Landkommune. Ihre Motivation war allumfassend: Sie wollten die industrialisierte Ernährung hinter sich lassen und stattdessen einen Beitrag für eine gesündere Welt leisten.

Ideale statt Nabelschau

Ein Jahr später produzierten sie Müsli, Nussmuse und Fruchtschnitten und eröffneten in Augsburg den Naturkostladen »Rapunzel«. Den Namen entlehnten sie dem in Süddeutschland verbreiteten Wort für Feldsalat. Auf der Welle der gerade entstehenden Bio-Bewegung expandierte man so Schritt für Schritt zu einem Unternehmen mit heute 500 Mitarbeitern. Als Stammsitz und wichtigster Produktionsstandort dient seit 1985 ein ehemaliges Milchwerk in Legau.

Joseph Wilhelm, noch immer geschäftsleitend tätig, spricht davon, ein »Testimonial für einen anderen und mutigeren Lebensstil an den Schnittstellen zwischen ökologischem Landbau, gesunder Ernährung und sozialer Verantwortung zu schaffen«.

Dass es bei der »Rapunzel«-Welt um mehr als eine Nabelschau geht, zeigt die aktuelle Veranstaltungsvorschau. Neben Ayurveda-Kochkursen und Yoga stehen auch Kino, Lesungen und »Hippie-Partys« auf dem Programm. Von der Hauptstraße Legaus kommend, treffen die Besucher auf ein im Grundriss Y-förmiges Gebäude, das auf Anhieb eine angenehme Wärme ausstrahlt. Dieser Eindruck entsteht insbesondere durch das wellige, bis auf die im Erdgeschoss umlaufende Glasfassade heruntergezogene Dach. Hinzu kommt die Dachdeckung.

Authentische Materialien

Sie besteht aus 120 000 Schindeln, die dank der Vielzahl verschiedener Farbtöne von Ocker bis Rostbraun eine flirrende Kleinteiligkeit erzeugen. Dass es sich hierbei nicht um Holzschindeln, sondern um Biberschwanzziegel handelt, ist erst auf den zweiten Blick auszumachen. Diese Überraschung macht neugierig auf mehr. Über den zum Ort orientierten »Marktplatz« mit leise plätscherndem Brunnen gelangen die Gäste direkt in die zentrale zweigeschossige Eingangshalle. Hier herrscht geschäftiges Treiben. Denn die Halle ist im Erdgeschoss zugleich Restaurant mit rund hundert Sitzplätzen sowie Dreh- und Angelpunkt für die räumliche Verknüpfung aller Bereiche im Haus.

Vielfältige Sichtbezüge ins Freie und zu den durch Glaswände einsehbaren Erdgeschossnutzungen, vor allem für die Kaffeerösterei, die Bäckerei, sowie den Bio-Supermarkt sind wichtig für die behagliche Atmosphäre. Sie verschaffen den Gästen sofort einen guten Überblick und erleichtern die Orientierung. Entscheidend für die Raumwirkung ist aber der authentische Materialeinsatz.

Die Architekten des Stuttgarter Büros Haas Cook Zemmrich Studio 2050 verwenden sämtliche Oberflächen materialsichtig – verunklärende Anstriche oder undefinierbare Verbundwerkstoffe sind nicht auszumachen. Der Boden ist als geschliffener Terrazzoestrich mit grünen Andeer-Steinsplittern ausgeführt. Wände und Decken erscheinen in Sichtbeton. Die lange Ausgabetheke des Restaurants, die Brüstungen zur Galerieebene im 1. OG und die Untersicht der Dachschräge sind mit Eichenholz bekleidet.

Hinzu kommen von einem Allgäuer Möbelschreiner angefertigte Massivholz-Sitzbänke, -Stühle und -Tische. Letztere verfügen zum Teil – ebenso wie die Ausgabetheke – über Marmor-Tischplatten. Im Zusammenspiel ergibt sich ein wohltemperiertes Ensemble, das zugleich gemütlich und geradlinig-modern, unprätentiös und gewollt wirkt. Und das alles in einer sinnlichen Präzision, die die Wertschätzung für das Material und das traditionelle Handwerk eindeutig zum Ausdruck bringt.

Attraktion Wendeltreppe

Den wichtigsten gestalterischen Akzent in der Eingangshalle setzt die 12 t schwere, zugleich federleicht wirkende Wendeltreppe in der Raummitte. Sie ist 14 m hoch und besteht aus tragenden Außen- und Innenwangen aus Fichten-Brettschichtholz, die mit 5 mm starkem Eichenholzfurnier bekleidet sind. Einerseits erschließt sie die Besucherbereiche im UG, also Weinkeller, Bar, Garderobe und Toiletten. Andererseits führt sie ins 1. OG zu drei Veranstaltungsräumen und einem Museum rund um das Thema Bio. Die Bereiche sind von den Architekten und vom Atelier Markgraph in derselben Leichtigkeit und Detailverliebtheit gestaltet wie der Rest des Hauses. Interaktive Stationen zu ökologischem Landbau, gesunder Ernährung und fairem Handel sind hier ebenso zu finden wie zum Thema Lebensmittelverschwendung.

»Nachwachsenden oder wiederverwertbaren Baustoffen wurde, wann immer möglich, der Vorzug gegeben«, sagt Architekt Martin Haas in einem Interview für eine Art Reisetagebuch, mit dem »Rapunzel« die Entstehungsgeschichte des Besucherzentrums dokumentiert. Der Terrazzoestrich ist über einer Ausgleichsschicht aus Glasschaumzement angelegt und nicht mit kunststoffbasiertem Epoxidharz, sondern mit einer Schutzschicht auf silikatischer Basis versiegelt. Zur Wärmedämmung der Dachflächen kam Zellulosedämmung zum Einsatz.

Der Beton für das Tragwerk des Gebäudes stammt aus einem nur 14 km entfernten Sand-, Kies- und Transportbetonwerk. Und für das mit natürlichen Ölen behandelte Parkett im 1. OG wurden Eichenholzabfälle verwendet, die beim Bau der Treppe anfielen - und das, obwohl ein Angebot für billigeres neues Holz vorlag.

Ziegel statt Lärchenholz

Jede Materialentscheidung kam bereits während der Entwurfsphase auf den Prüfstand. »Wir haben eine Ökobilanz erstellt und die Materialien nach eingebundener Energie, der Wiederverwertbarkeit und dem Transport gewählt«, so Haas.

Dies führte bei der Wahl der Dachdeckung zur Entscheidung für die gebrannten Tonziegel und gegen den ursprünglichen Favorit Lärchenholz. Bezogen auf den gesamten Lebenszyklus erwiesen sich die Ziegel als nachhaltigere Lösung: Sie bestehen ebenfalls aus einem Naturprodukt (Ton), sind aber wetterfest, langlebig und nicht brennbar. Zudem eignen sie sich besser für die weniger stark geneigten Bereiche. Die typische variationsreiche Farbigkeit der Dachflächen entstand einerseits durch die unregelmäßige Beschichtung mit einer flüssigen Tonmineralmasse (Engobe), andererseits durch das unregelmäßige Untersortieren etwas längerer Ziegel.

Den Gästen der »Rapunzel«-Welt steht nicht nur mehr als drei Viertel aller Innenräume offen. Im Sinne eines ganzheitlichen Besuchererlebnisses ist auch die komplette, großflächig begrünte Dachfläche zugänglich. Im Wortsinn den Höhepunkt bildet die Dachterrasse über den Mehrzweckräumen im 2. OG. Hier, im höchstgelegenen Gebäudeteil, ordneten die Architekten ein »Krähennest« an, von dem aus sich die direkt benachbarten Produktionsanlagen ebenso gut überblicken lassen wie das Allgäuer Umland. Umgekehrt definiert dieser Bereich mit einer bis zu 21 m hohen Fassade eine weithin sichtbare Landmarke in der Landschaft.

Vom Dach führt der Weg über Treppen schließlich schrittweise zu den rückwärtigen Freiflächen und von dort zurück zum Haupteingang. Dieser architektonische Rundgang steht sinnbildlich für das Ideal von Rapunzel, in Kreisläufen zu denken und den Menschen mit gutem Beispiel voranzugehen. Insofern ist das Besucherzentrum tatsächlich mehr als eine Nabelschau. Es ist vielmehr der ernst gemeinte, aber eher spielerisch als überheblich formulierte Versuch, die Menschen zu sensibilisieren: für einen respektvollen Umgang mit ihren Mitmenschen und den endlichen natürlichen Ressourcen unseres Planeten.db, Do., 2023.07.06

06. Juli 2023 Roland Pawlitschko