Editorial

Sie halten die Stadt am Leben und begegnen uns auf Schritt und Tritt. Dennoch werden dienende Bauten heutzutage gestalterisch zumeist sträflichst vernachlässigt — anders als noch Ende des 19. Jahrhunderts wie z. B. beim Wasserturm in Krefeld (fertiggestellt 1877, entworfen und geplant vom damaligen Krefelder Stadtbaumeister Johann Burkart und dem Ingenieur Bernhard Saalbach). Hier wurde die Gestaltungsaufgabe, dem riesigen Volumen des Wasserspeichers ein eigenständiges Erscheinungsbild zu verleihen, nicht ignoriert. Ganz im Gegenteil: Repräsentativ und sorgfältig komponiert, fordert die Architektur die Aufmerksamkeit der Passanten ein, ebenso wie es in dieser Epoche auch für ein öffentliches Gebäude mit vermeintlich wichtigerer Funktion — für Justiz, Bildung, Verwaltung o. Ä. — üblich war. Auf diese Weise unterstreicht die Gestaltung des vermeintlichen Zweckbaus der städtischen Trinkwasserversorgung auch seine wichtige Rolle für das Gemeinwohl.

Die im Folgenden vorgestellten gelungenen Beispiele von Bauten des Verkehrs, der Wartung und Reinigung, der Lagerhaltung und der städtischen Ver- und Entsorgung könnten im besten Fall ein Anreiz sein, der aktuellen banalisierenden Baupraxis entgegenzuwirken und nicht absurderweise so zu tun, als würde ein dienendes Gebäude nicht ebenso wie jede andere Architektur Einfluss auf unsere gebaute Umwelt nehmen. | Martin Höchst

Domestizierung der Infrastruktur

(SUBTITLE) Busgarage und Werkhof in Zürich

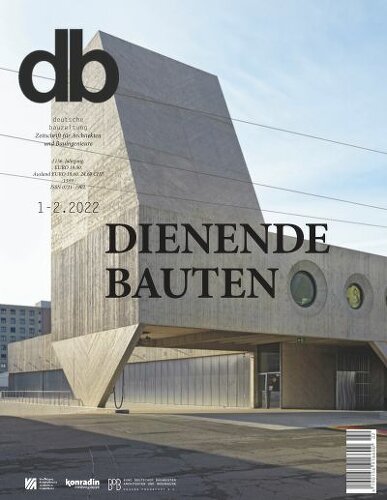

An eine bestehende Busgarage im Nordwesten von Zürich anschließend ist ein Erweiterungsbau entstanden. Durch expressive Akzente, verbunden mit einer sensiblen und diskreten Materialisierung, ist es den Architekten gelungen, das große Bauvolumen quartiersverträglich umzusetzen.

Die Wohnbevölkerung in der Stadt Zürich wächst kontinuierlich: Beträgt die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner derzeit 434 000, so wird sie bis zum Jahr 2030 auf 500 000 klettern. Und wo mehr und mehr Menschen leben, bedarf es steigender Investitionen in die Infrastruktur. Dies ist der Hintergrund für ein städtisches Bauvorhaben, das eine Erweiterung der Busgarage für die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) mit einem Werkhof von Entsorgung & Recycling Zürich (ERZ) vereint.

Infrastruktur als Gestaltungsaufgabe

Busgaragen und Straßenbahndepots, die unweigerlich allein aufgrund ihrer schieren Größe öffentliche Aufmerksamkeit beanspruchen, werden seit jeher in Zürich nicht allein als reine Zweckbauten, sondern auch als gestalterische Herausforderungen verstanden: Der Bogen spannt sich vom zwischen Reform- und Heimatschutzarchitektur oszillierenden Tramdepot Hard (1911) am Escher-Wyss-Platz von Friedrich Fissler über die moderat funktionalistischen Bauten des zwischen 1919 und 1942 amtierenden Stadtbaumeisters Hermann Herter bis zum Großkomplex der VBZ-Werkstätten, einem heute sanierungsbedürftigen brutalistischen Meisterwerk der Architektengemeinschaft Dubois Eschenmoser Schaudt aus dem Jahr 1975.

Zwischen 1965 und 1969 war ganz im Nordwesten des Stadtquartiers Aussersihl, begrenzt von Bullinger- und Bienenstraße, eine für 160 Busse konzipierte VBZ-Garage nach Plänen von Casetti und Rohrer entstanden. Diese liegt gleichsam im Windschatten der 1976-78 realisierten Siedlung Hardau von Max P. Kollbrunner, die mit ihren vier rotbraunen Türmen eine städtebauliche Domiante im Zürcher Westen darstellt. Ohnehin prägen großmaßstäbliche Bauten das von der Ausfallachse der Badenerstraße und vom Gleisfeld mit seinen begleiteten Werkstattgebäuden gerahmte Gebiet zwischen der gründerzeitlichen Stadterweiterung im Züricher Westen und den einstigen dörflichen Vororten Albisrieden und Altstetten – das Letzigrundstadion und der Schlachthof befinden sich in unmittelbarer Nachbarschaft.

Bis 2030, so die Prognosen, werde die Frequenz des öffentlichen Verkehrs in Zürich um 30 % zunehmen. Grund genug für den Ausbau der VBZ-Garage Hardau durch die Erweiterung um zusätzliche Stellplätze für 26 Gelenk- und Doppelgelenk-Trolleybusse. Parallel zur Ertüchtigung und partiellen Erneuerung des Baubestands durch Müller Siegrist wurde 2015 unter zehn eingeladenen Teams ein einstufiger Wettbewerb für eine Erweiterung auf der benachbarten, bisher als Parkplatz genutzten Parzelle zur Herdernstraße durchgeführt, den pool Architekten für sich entscheiden konnten. Es ging aber nicht nur um eine Halle für die Busse, sondern auch um einen neuen Werkhof für die ERZ samt Aufenthaltsräumen für die Mitarbeitenden. Durch diese Kombination zweier Funktionen wurde der bisherige Werkhof vis-à-vis an der Bienenstraße überflüssig, das Grundstück steht zukünftig für eine neue Wohnbebauung zur Verfügung.

Neben Funktionalität, niedrigen Erstellungskosten, kostengünstigem Unterhalt und bauökologischen Kriterien wurden in der Wettbewerbsauslobung explizit auch Ästhetik und soziale Faktoren als Wettbewerbsziele genannt. Gesucht seien Projekte, »die mit ihrem architektonischen Ausdruck und mit ihrer Materialisierung einen Beitrag zur Quartieraufwertung leisten und die eine außenräumlich hochwertige und identitätsstiftende Gestaltung vorweisen«.

Weit gespannt und offen

pool Architekten greifen mit ihrer Buseinstellhalle die Baufluchten der bestehenden Bauten auf, rücken das neue Volumen aber vom Bestand ab und nahe an die Herdernstraße, sodass zwischen beiden Gebäudekomplexen ein breiter Platz entsteht. Hier befindet sich die Rampe zum UG, v. a. aber dient er der Zufahrt der Busse, die nach Betriebsschluss von dieser Seite aus in die Halle fahren und sie morgens über die Ausfahrt zu Herdernstraße hin wieder verlassen. Daher ist die stützenfreie Halle mit ihren 35 x 55 m tagsüber zumeist leer und kann auch – eine zusätzliche Funktion – bei Spielen im gegenüberliegenden Stadion Letzigrund im Notfall als Sanitätsstützpunkt dienen.

Die Architekten haben auf die sonst üblichen und beim Altbau vorhandenen Klapptore verzichtet und stattdessen auf Schiebetore gesetzt, die sich komplett auffahren lassen. Dies lässt die Konstruktion der Halle auf eindrucksvolle Weise zutage treten: Nach außen hin zeigt sie sich als massives Geviert aus Betonscheiben, das nur an den Ecken und an den Längsseiten zusätzlich mittels eines mittigen Pfeilers abgestützt wird. Die Seite zur Bienenstraße hin ist zwar geschlossen ausgeführt, ließe sich aber bei einer Nutzungsänderung ebenfalls öffnen. Lediglich im Nordosten dient die weitgehend geschlossene Hallenwand als auf Dauer angelegter Raumabschluss, da sich hier der vor‧gelagerte Servicetrakt der ERZ anschließt.

Von außen hinter dem Betongeviert verborgen, überspannen Fachwerkträger aus Stahlprofilen die Halle. Die mit beplankten Holzelementen versehenen Sheds sind leicht gebogen, sodass das Regenwasser gesammelt und über die im Halleninneren sichtbar geführten Rohre entlang der Längsseiten in ein unterirdisches Reservoir eingeleitet werden kann. Die Dachflächen sind mit Photovoltaikmodulen bestückt, die Halle selbst wird nur leicht temperiert. Das gilt auch für die darunterliegende Halle gleicher Größe, in deren kleinerer Teil Parkplätze für die Beschäftigten zur Verfügung stehen. Der größere Teil wird als Werkhof der ERZ genutzt: Hier werden die Kehrmaschinen und Streufahrzeuge geparkt, gewaschen und gewartet. Neben den Abstellflächen gibt es also auch Reinigungs- und Werkstattkojen. Vorgespannte Unterzüge und Betonstützen tragen die Flachdecke über dem UG, die Farben Gelb und Grün treten zum Grau des Betons.

Skulptur und Textur

Die übrigen Nutzungen des Werkhofs sind im Kopfbau angeordnet. Zeichenhaft tritt das expressiv mit Beton ummantelte turmartige Salzsilo in Erscheinung, an das sich die abgesenkte Durchfahrt anschließt, in welcher die ERZ-Fahrzeuge den Straßenkehricht in bereitstehende Mulden entsorgen. Im Geschoss darüber befinden sich die Personalräume des Werkhofs: Im Anschluss an das Silo und noch vor der Halle auskragend, liegt das Büro mit seinen beiden großen Bullaugenfenstern, des Weiteren Garderoben, Nasszellen, Technikräume und schließlich der großzügige Aufenthaltsbereich am anderen Ende des Korridors. Nicht nur die Raucher werden sich über den schmalen, bepflanzten Innenhof auf der anderen Seite des Korridors freuen, der durch Betonlamellen vor zu starker Sonneneinstrahlung geschützt wird. Gebrochene Gneisplatten aus dem Calancatal bilden den Bodenbelag; das gleiche Material, nunmehr geschliffen, findet sich auch im Korridor und in den übrigen Bereichen.

Die Rauheit, die für einen Infrastrukturbau typisch ist, wird von pool Architekten wie bei den Treppenhäusern mit ihrer Kombination von Sichtbeton und Metallgittertreppen durchaus in Szene gesetzt, aber durch eine fast liebevolle Materialisierung verbindlich gemacht, man könnte auch sagen: humanisiert. Dementsprechend inszenieren sie im Büro- und Aufenthaltstrakt keine antithetische Wohlfühlwelt, sondern modulieren die Materialpalette mit Naturstein sowie Seekieferplatten für die Wandbekleidungen.

Besonders deutlich zeigt sich die Sorgfalt der Gestaltung: Nicht nur der polygonale Siloturm macht aus dem generischen Hallenbau ein wiedererkennbares Gebäude, das der Forderung des herausragenden architektonischen Ausdrucks entspricht. Bemerkenswert sind überdies die Oberflächen des Betons mit seinem filigranen Schalungsmuster aus in die Schalung eingelegten Tannenbrettern. Andreas Honegger, für das Projekt verantwortlich bei pool, verweist auf den Architekten Otto Glaus, dessen skulpturale Bauten aus den 60er Jahren vergleichbare Sichtbetonoberflächen aufweisen – das Werkschulhaus Hardau befindet sich fast in Sichtweite und kann daher als lokale Referenz verstanden werden. Die Schalungen am Bau von pool wurden vertikal, horizontal, diagonal eingesetzt, unterstreichen damit als grafische Texturen die Geometrie der Flächen und greifen selbst auf die Laibungen der Bullaugenfenster über. Mit dieser feinen Strategie gelingt die Domestizierung des Funktionsbaus, in dessen Umgebung künftig weitere Wohnungen entstehen: Das an der Ecke Bullinger- und Herdernstraße stehende Wohnhaus Zum Eber aus dem Jahr 1904, Fragment einer nie realisierten Blockrandbebauung, wird derzeit beidseitig durch Flügelbauten ergänzt und zu einem Jugendwohnprojekt umgebaut. Auf Instagram ist der Bau mit dem Salzsilo schon zum Star geworden: So viele Likes wie bei diesen Bildern, so Andreas Sonderegger, hätten pool Architekten noch nie erhalten.db, Mo., 2022.01.17

17. Januar 2022 Hubertus Adam

Speicher hinter Speichen

(SUBTITLE) Fahrradparkhaus in Nürnberg

Im Wettstreit der Städte zählt die Infrastruktur fürs Fahrrad zu den Standortfaktoren, auch wenn Deutschland im internationalen Vergleich hier noch eher wenig punktet. Das Fahrradparkhaus in Nürnberg ist das erste in der Stadt und soll in dieser Hinsicht ein Zeichen setzen. Es zählt zwar zu den kleineren dieses noch recht neuen Bautyps, seine gut durchdachte Architektur aber kann sich sehen lassen.

Hinterm Bahnhof, das ist normalerweise keine gute Adresse. Auch der prächtige neobarocke Hauptbahnhof in Nürnberg, der Zahl seiner Gleise nach der größte Europas, bot auf der Rückseite lange nur einen öden Parkplatz. Doch seit einiger Zeit bemüht sich die Frankenmetropole um ein ansehnlicheres Bahnhofsumfeld. Vorn hat Max Dudler gerade anstelle der Hauptpost zwei wuchtige Hotel-Blöcke hochgezogen, und hinten entstand nach Plänen von Rainer Schmidt ein einladender Grünraum am Übergang zur Südstadt, der Nelson-Mandela-Platz.

Zwischen diesem recht offen gestalteten Platz und dem Gleiskörper, flankiert vom alten und dem neuen Südausgang des Bahnhofs, sah die Stadt auf eigenem Grund ein Fahrradparkhaus vor, das erste in der Halbmillionenstadt. Wie viele andere Städte wollte man damit das ausufernde Wildparken der Radler um die Station eindämmen, das immer mehr zu einem Problem v. a. für Fußgänger, aber auch für die Rettungskräfte wurde. Außerdem galt es, den Haltern immer hochpreisigerer Drahtesel ein Angebot zu machen, diese für eine geringe Gebühr sicher und trocken unterstellen zu können.

Experimentieren mit dem noch neuen Bautyp

Das noch recht junge ortsansässige Büro SRAP Sedlak Rissland Architekten Partnerschaft bewarb sich mit einem Vorschlag samt Kalkulation und bekam daraufhin den Auftrag für das Projekt. Vorbilder für den Bautyp gibt es inzwischen viele, allein in Nordrhein-Westfalen existieren bereits an die 100 »Radhäuser«. Anders als etwa in den Niederlanden, wo die Bahn selbst die Infrastruktur vieler »Bike & Ride«-Angebote steuert (immerhin kommen 46 % ihrer Kundschaft mit dem Rad), fängt man bei uns vielerorts ständig neu an zu planen. Das ist schön für die Planenden, doch vielleicht nicht immer die effizienteste Herangehensweise. »Allein die Raster der Einzel- und Doppelstockparker bilden eine verbindliche Vorgabe«, sagt Architekt Robert Sedlak.

Der Abstand der beiden Bahnhofstunnels beschränkte die Länge des Bauwerks auf 112 m. Die Höhe des Bahndamms, dem man sich unterzuordnen hatte, schloss eine mehrgeschossige Anlage aus. Am Ende der Überlegungen stand also ein streng lineares einstöckiges Raumkonzept: 6 m breit, 3 m hoch, bietet die Stange mit einer Kombination aus Einzel- und Doppelparkern 399 Stellplätze, darunter auch Plätze für Lastenräder und zwei Servicecontainer sowie Reparaturmöglichkeiten.

Filigrane Platzfassade mit Moiré-Effekt

Den Bahndamm im Rücken, orientiert sich das Gebäude ganz auf den Platz nach Südsüdost. Die Architekten lösten diese einzige Fassade ihres »Fahrradspeichers« in eine prägnante, gut wiedererkennbare Stahlstruktur auf, die sich aber nicht aufdrängt. Motivisch macht sie Anleihen bei der typischen Speichenstruktur eines Fahrrads: Hinter den senkrechten Rundstählen folgt innen eine zweite Reihe gleichartiger, doch schräg stehender Streben.

Da die senkrechten Stäbe im Abstand planmäßig zwischen 30 und 45 cm variieren, wandern die Überschneidungen der zwei Stützenreihen in einer Sinuskurve auf und ab. So entsteht – zumindest bei entsprechendem Lichteinfall – ein reizvoller Moiré-Effekt, der die lange gleichförmige Front belebt. Gleichwohl wird das Gebäude als ruhige Raumkante im naheliegenden Stil etwa eines Bahnsteigs wahrgenommen. Wer seinen besonderen Zweck nicht kennt, könnte daran vorbeifahren, ohne es bewusst wahrzunehmen.

Leichte elementierte Stahlkonstruktion

Wenn es nach den Architekten gegangen wäre, hätten sich an den Stäben auch von außen Fahrräder anschließen lassen. Bei den zwei Fassadenschichten sollte es jedoch nicht bleiben: Die auch schlüssig um die Ecke gezogene Gitterstruktur gewährleistete zwar den gewünschten Diebstahlschutz, doch die Stadt Nürnberg als Bauherrin wollte offenbar mehr Kunden im statt am Gebäude sehen und verlangte als Finish das engmaschige Drahtgeflecht aus Edelstahl, das dieses kostenlose Anketten unterbindet. Da kannte sie offenbar ihre Bürger recht gut. Doch davon später.

Statischen Halt in Querrichtung geben dem Quader die in der betonierten Bodenplatte im Abstand von 5,50 m eingespannten Stahlstützen auf der Rückseite. Auf diesen rechteckigen Hohlprofilen sind Deckenträger mit Doppel-T-Querschnitt aufgelegt und verschraubt. Sie kragen ein ganzes Stück über die ebenfalls tragende Platzfassade hinaus und werden dort von weißen Blechpaneelen verhüllt. Das gibt der Fassade Plastizität und Tiefe und sorgt zugleich für den nötigen Sonnenschutz.

Im Inneren ist es durch das indirekt einfallende Sonnenlicht angenehm hell ohne Blendeffekte. Außen unmittelbar am Gebäude wären auch Sitzgelegenheiten denkbar. Allerdings wurden im Rahmen der Platzgestaltung recht wuchtige Holzbänke von der Fassade abgerückt aufgestellt. So dient die geschützte Zone entlang der filigranen Front eben als trockener Fußweg zwischen drinnen und draußen.

Hinter der eingerückten Aufkantung, auf den tragenden Trapezblechplatten, ist das Dach extensiv begrünt. Die weiße Lackierung mag für die Stahlteile eine etwas empfindliche Wahl sein, doch blieb die Struktur bislang von Vandalismus verschont. Nur etwas Rost und Staub sind schon zu sehen.

Zugänge gibt es an den Stirnseiten des Baus, zusätzlich einen in der Mitte – sonst wären die Wege gar zu lang. Leider konterkarieren die wuchtigen Zugangsticketautomaten die Leichtigkeit der Konstruktion ein wenig. Doch ohne Magnetkarte bleibt das Gebäude verschlossen. Für 70 Cent am Tag (oder 7 Euro im Monat bzw. 70 im Jahr) lässt einen die Schleuse mit dem Drahtesel passieren, ein fairer, durchaus üblicher Preis. Dank Automatik ist die Anlage rund um die Uhr zugänglich, LED-Lichtbänder für den Nachtbetrieb sind in die Decke eingelassen. Videokameras ersetzen den Hausmeister. Den Betrieb organisieren hier die städtischen Verkehrs- und Parkhausbetriebe.

Fremdeln mit dem neuen Angebot

Auch wenn die Technik offenbar schnell und zuverlässig funktioniert, wird der im September 2020 eröffnete Fahrradspeicher bislang erst zögerlich angenommen. Kaum zu einem Viertel voll waren die – übrigens einigermaßen übungsbedürftigen – Parkgestelle an einem normalen Werktag im November. Die Presse schreibt bereits, das alles in allem 1,5 Mio. Euro teure Parkhaus sei ein »Flop«. Denn draußen stehen indes viele Räder wie eh und je an Bäumen und Laternen.

Doch dieses anfängliche Fremdeln mit der ein wenig umständlicheren Art der Aufbewahrung ist aus anderen Städten bekannt. Sogar die Niederländer müssen für die Stationen mit dem Slogan werben: »Dein Rad will nichts anderes mehr«. Die Architekten selbst jedenfalls bekamen schon die Anfrage aus der Nachbarstadt, eine weitere, ebenso robuste wie elegante Anlage dieser Art zu planen.db, Mo., 2022.01.17

17. Januar 2022 Christoph Gunßer