Editorial

Unser Sommerheft erscheint diesmal nicht wie gewöhnlich vor dem Sommer, sondern mitten im Sommer. Das hat alle möglichen Gründe. Einer davon ist die Herausgabe des Buches Gemeinschaftliches Wohnen, selbstorganisiertes Bauen (gemeinsam mit Andrej Holm), die einiges an zusätzlicher Arbeitszeit erfordert hat. Die Publikation versammelt innovative Ansätze für die aktuellen Herausforderungen im Wohnungswesen und zeigt auf, wie Nischen innerhalb des kapitalistischen Systems genutzt werden können: von selbstorganisierten Planungsprozessen und einer nicht gewinnorientierten Bewirtschaftung bis zu grundsätzlichen Erkenntnissen zu Commons, solidarischen Ökonomien, Eigentum, Dekommodifizierung und alternativen Finanzierungsinstrumenten. Einige Exemplare bieten wir demnächst im Rahmen einer Aboaktion an. Ein anderer Grund für diese Spätsommer-Ausgabe rührt daher, dass der vorliegende Schwerpunkt um einiges umfangreicher als üblich ist. Statt rund 68 Seiten hat das Heft diesmal 108 Seiten. Diese umfassende Ausgabe verdanken wir auch unserem Koope- rationspartner FFT, dem Forum Freies Theater in Düsseldorf, das gerade ein neues Haus bezieht und sich in den nächsten Monaten intensiv mit der Pariser Commune beschäftigen wird. Mehr darüber in einem Beitrag von Kathrin Tiedemann, künst- lerischer Leiterin und und Geschäftsführerin des FFT.

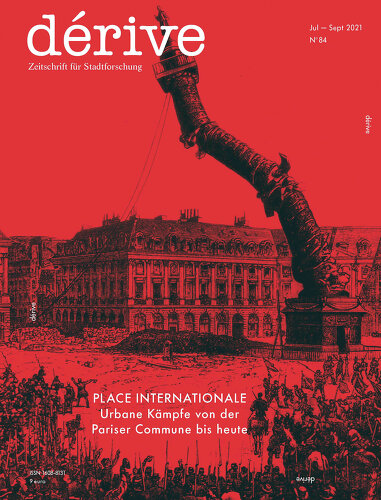

Denn auch für uns ist die Pariser Commune, die sich dieses Jahr zum 150. Mal jährt, der Ausgangspunkt dieses Schwerpunkts Place Internationale. Die Commune war eine urbane Revolution, die 1871 unter schwierigsten Bedingungen unternommen wurde und nur 73 Tage gedauert hat, aber trotz der Kürze speziell für die historische Arbeiterbewegung in all ihren Ausprägungen stets eine wichtige Referenz dargestellt hat. Somit erstaunt es nicht, wie viele Interpretationen der und Behauptungen über die Commune existieren. Was damals tatsächlich passiert ist, beschreibt Klaus Ronneberger, der gemeinsam mit Jochen Becker einer der Redakteure dieses Schwerpunkts ist, in seinem Versuch einer Rekonstruktion in diesem Heft. In einem weiteren Beitrag begibt sich Ronneberger auf die Suche nach den Gespenstern der Commune in Algerien, einem Land, das im französischen Kolonialsystem eine Sonderstellung eingenommen hat und in dem es ebenfalls den Versuch gab, eine Commune zu etablieren.

Eine der bedeutendsten Figuren der Commune war die Anarchistin Louise Michel. Die Wiener Autorin Eva Geber hat 2018 den autobiografischen Roman Die Anarchistin und die Menschenfresser über sie verfasst und gibt in ihrem Beitrag für dérive Einblick in Michels Leben, Denken und Handeln zwischen Paris, Neukaledonien und den vielen Orten, die sie bei ihren Vortragsreisen besucht hatte. Die US-amerikanische Literaturwissenschaftlerin Kristin Ross wiederum ist weniger daran interessiert, penibel zu recherchieren »wie es wirklich war«. Für ihr soeben auf deutsch erschienenes Buch Luxus für alle. Die politische Gedankenwelt der Pariser Kommune war es ihr ein Anliegen, das Ereignis neu zu rahmen, sodass uns heute eine Perspektive möglich wird, »unbelastet von den Legenden und falschen Darstellungen, die sich um seine Ursprünge herum verfestigt haben«, wie sie im Interview mit dérive erzählt. Ross schlägt damit Verbindungen zu unserer aktuellen gesellschaftspolitischen Situation, ebenso wie Sabine Bitter, Helmut Weber und Michael Klein das mit einer Bildbefragung in Form eines Inserts machen, das Bilder der Pariser Commune mit solchen der Proteste in Hong Kong, dem Mai 1968, der Black Panther Party oder der Wiener Siedlerbewegung konfrontiert. Die Soziologin Hajer Ben Boubaker und der Journalist und Aktivist Mogniss H. Abdallah wurden von dem französischen Magazin Funambulist, das jüngst ebenfalls ein Schwerpunktheft zur Commune veröffentlicht hat, eingeladen, bei einem Spaziergang durch Pariser Arbeiterviertel darüber nachzudenken, was die Commune für sie und ihre Politisierung bedeutet (hat) und wie das Leben in den damals zentralen Vierteln heute gestaltet ist. Wir haben den Beitrag für unseren Schwerpunkt übersetzt.

Die Frage, ob die Idee der Commune auch für aktuelle urbane Kämpfe eine Bedeutung haben kann, war für uns zentral. Zumindest von den Platzbesetzungsbewegungen vor zehn Jahren ist bekannt, dass auf Plakaten immer wieder Verweise auf die Commune – La Commune n’est pas morte – aufgetaucht sind. Wir haben die Frage an Mona Harb, Architekturprofessorin und Stadtaktivistin in Beirut, weitergegeben und sie gebeten, über die Krise und die Kämpfe in ihrer Heimatstadt Auskunft zu geben. Au Loong Yu analysiert für den Schwerpunkt den Konflikt um die Selbständigkeit Hongkongs und Raul Zelik fragt sich in seinem Beitrag Venezuela: Aufstieg und Fall der Erdöl-Commune, was in den letzten zwei Jahrzehnten zwischen Selbstverwaltung, Klientelismus, Extraktivismus und Chavismus in Venezuela tatsächlich passiert ist. Guillaume Paoli verknüpft Überlegungen zu räumlichen Veränderungen in Paris und der Verdrängung der Bevölkerungen von einst und jetzt an die Peripherie, mit dem Auftauchen von neuen Orten der Begegnung im Hinterland, die der Gelbwesten-Bewegung für ihre Aktionen dienen.

Passend zum Beitrag von Au Loong Yu ist das Kunstinsert des Fotografen Lele Saveri zu sehen, der 2014 in Hongkong die damaligen Proteste der Regenschirm-Bewegung dokumentiert hat.. Ein weiterer Fotograf, der uns Fotos zur Verfügung stellt, ist Arno Gisinger. Er hat eine Serie von Aufnahmen im militärischen Sperrgebiet von Satory, gemacht, wo 1871 tausende Kommunard:innen nach der Niederschlagung der Commune gefangen gehalten wurden. Eine dritte Serie von Bildern stammt von Sabine Bitter und Helmut Weber und zwar für Raul Zeliks Beitrag über Venezuela. Schwerpunktredakteur Jochen Becker hat zu zentralen Aspekten rund um das Schwerpunktthema – Hinterland, Wellenschlag, Barrikade, Säulensturz – kurze, verbindende Kniestücke verfasst.

Auch das 12. urbanize!-Festival in Wien steht von 6. bis 10. Oktober vor der Tür. Wenn nicht eine neue Covid-Welle unsere Pläne durchkreuzt, lädt ein umfangreiches Programm zum Thema Strategien des Wandels in die Festivalzentrale am Gelände des Wiener Nordwestbahnhofs. Alle Details dazu gibt es ab Anfang September unter www.urbanize.at. Für die Veranstaltungen wird eine Vorab-Registrierung notwendig sein, also bitte rechtzeitig das Programm durchsehen und anmelden! | Christoph Laimer