Editorial

Mal ganz ehrlich: Selbst die Ästhetik der klassischen Moderne kam nicht ohne Zierrat (Detailausbildung), Dekor (Farbe, Material) und Gefälligkeit (Proportion) aus. Um der Gefahr funktionalistischer Entleertheit zu entgehen, wurde hingebungsvoll mit Maserungen, Patina, Lichteffekten oder Kontrasten gearbeitet. Denn nichts ist eben: nichts.

Die Lust am Dekor, am Mehr, und an einem ihrer Werkzeuge, dem meist repetitiven, oft abstrakten Ornament, zieht sich durch die gesamte Kulturgeschichte und selbst durch puristische Epochen, in denen die Meinung herrschte, Verzierung sei nur zum Verschleudern von Ressourcen gut.

Seit dem Loos’schen Verdikt 1908 verlangt die Architektenschaft zumeist nach einer Rechtfertigung, wenn Dekoratives sich einzuschleichen versucht, und lässt es nur gelten, wenn es aus den Materialeigenschaften heraus entwickelt ist und neben gestalterischen auch funktionale Aufgaben übernimmt. Noch besser, wenn ein gut gemachtes Ornament über sich selbst hinausweist, Bezüge deutlich macht und ein Materialerlebnis eröffnet. Dann darf es sich bisweilen sogar zum Ausgangspunkt für ganze Gestaltungskonzepte erheben.

Im Grunde sind Dekor und Ornament aber immer Ausdruck und somit untrennbarer Bestandteil menschlichen Daseins. Sie zeugen vom Drang nach spielerischer Aneignung der Möglichkeiten und sicher auch davon, sich mit der Welt verbinden zu wollen.

Und das ist letztlich der Kern allen kulturellen Schaffens.

Allzu menschlich. | Achim Geissinger

Körper mit Spin

(SUBTITLE) Gebäude der Provinzregierung in Antwerpen (B)

Die Dreiecksstruktur von Konstruktion und Fassade resultiert aus der Notwendigkeit, den Rest eines Vorgängerbaus stützenfrei zu überspannen. Nach außen hin machen die Dreiecke das Bürohaus zusammen mit seiner Drehung unverwechselbar, innen entstehen je nach Geschoss ganz eigene räumliche Situationen, die wahlweise als Ornament erkennbar bleiben, oder aber auch zonierend wirksam werden.

Seit den 70er Jahren ragte in der südlichen Antwerpener Innenstadt ein schmuckloses Musterexemplar des internationalen Bürobau-Stils auf, wenig geliebt, aber vertraut. An die Stelle des Vertrauten ist jetzt ein kantiges, seltsam verdrehtes und von Dreiecken gleichmäßig perforiertes Objekt getreten. Strahlend weiß und sehr, sehr glatt steht es im umgebenden Grün.

Um mit dem Naheliegenden zu beginnen: Die Funktion ist über den Architekturwechsel hinweg gleich geblieben. Weil ihr alter Amtssitz technisch nicht mehr haltbar und mit 71 m zu hoch für die Einflugschneise des nahen Regionalflughafens war, schrieb die Provinz Antwerpen 2011 einen »Open Oproep« aus, ein vom Flämischen Baumeister auf Regierungsebene begleitetes Wettbewerbsverfahren. Ein jüngerer, quaderförmiger Teil des Bestands sollte bewahrt werden, außerdem das Parken unter die Erde wandern und somit ein öffentlicher Park entstehen. Erhaltenswerte Bäume gab es v. a. im rückwärtigen, bisher gleichsam abgeriegelten Teil. Gewünscht war zudem Passivhausstandard.

Der Siegerentwurf von Xaveer de Geyter Architects (XDGA) antwortet darauf pragmatischer als es scheint. Ziel war es insbesondere, so de Geyter, möglichst wenig Grund zu überbauen, zumal durch flexible Workspaces und die Verlagerung einiger Kompetenzen weg von der Provinz künftig weniger Raum benötigt wird. Der Fußabdruck orientierte sich am Altbauquader, jedoch um 90 ° gedreht, wodurch der Eingang dichter an die Straße rückt. Die Funktionen sortierten sich dann schlüssig. Ein auch extern genutztes Kongresszentrum und der Ratssaal kamen im querenden Pavillon unter. Dessen Dach wird zur eindrucksvoll gerahmten Terrasse der Cafeteria, während die Büroflächen bis zur zulässigen Höhe von rund 59 m aufsteigen, mit den Deputiertenräumen rund um einen Patio zuoberst. Weite Blicke über die Stadt wiegen die Entrücktheit der teilöffentlichen Bibliothek im 11. und 12. OG – die im Grunde der klaren Teilung in eher öffentlichen Sockel und »privateren« Turm widerspricht – wieder auf.

Torsion

Alles ganz einfach also, bis der Körper jenen unerwarteten Spin erhielt. Ausschlaggebend war die Besonnung der Nachbarhäuser und, so de Geyter, dass der hintere Teil des Terrains mit seinen alten Bäumen visuell geöffnet werde. Das allerdings auf geometrisch komplexe Weise: Da der Drehpunkt des Turms nicht im Zentrum, sondern über der nordwestlichen Ecke liegt, schwenkt der Körper vorn stärker aus. Die tragende Fassade und die beiden Kerne beginnen sich gegeneinander zu bewegen, oder anders formuliert: Der östliche Kern scheint mit zunehmender Höhe von der einen Seite zur anderen zu wandern. Gleichzeitig werden die Geschosse nach oben schrittweise schmaler.

Um den querenden Gebäudeteil zu überfangen, waren außerdem drei Fachwerkträger nötig, zwei davon verborgen in den Fassaden, was schließlich die dreieckigen Fenster erklärt: Sie rühren von den wie eine Bewehrung in den Beton eingelassenen Diagonalstreben her. Einmal derart motiviert, breiten sie sich über den Gesamtkörper aus. Im Bereich der Torsion erhält dabei jedes Betondreieck eine andere, leicht dreidimensionale Krümmung. Da das gesamte Gebäude aus Ortbeton errichtet wurde, entwickelte die ausführende Firma spezielle, individuell verformbare Schalungssysteme. Obwohl die Fenster plan sind, wirkt die Oberfläche wie, im Wortsinn, aus einem Guss.

Purismus

Die Entwurfsentscheidungen bauen gewissermaßen aufeinander auf. Wobei die logische Kette dann doch einen nicht unwesentlichen Knick bekam, als sich – spät – herausstellte, dass die Bewahrung des Altbauquaders wirtschaftlich nicht sinnvoll wäre. Die Pläne wurden nicht mehr geändert, stattdessen auch dieser Teil neu und nun viel filigraner errichtet. Mit doppelter Konsequenz: Der ursprüngliche Anlass für die aufwendige Konstruktion ist weggefallen – gleichzeitig hat dies dem Projekt gut getan. Ohne den Umweg hätte es den geradezu immateriell wirkenden Kongressbereich, der zu großen Teilen einfach aus offenem Raum besteht, so nicht gegeben. Schon das Foyer ist hell und weit, profitiert aber zusätzlich von den über Split-Level anschließenden Ebenen, die mit Aluminiumboden und einem Deckenraster aus Polycarbonat fast entgrenzt scheinen. Mittig steigt darin die Wendeltreppe zur Terrasse auf, erst offen in Stahl, dann umfangen von Glas. Der Blick geht hinaus ins Grün und von dort auch hinein.

So kommt der Wegfall des Altbaus Xaveer de Geyters Entwerfen entgegen, das von der Konstruktion, klaren Raumzuschnitten und v. a. auch der unvermittelten Fügung rauer und feiner, immer »pur« anmutender Materialien herrührt. Im parabelförmigen Ratssaal treffen neben dem Aluminium goldglänzendes Messing und eine weiße Lederpolsterung aufeinander, eine Handschrift, die in den anderen Räumen wiederkehrt. In der zweigeschossigen Bibliothek steht klar lackierter Stahl dem Sichtbeton und Böden mit einer schwarzen Gummischicht gegenüber; im Foyer des Gouverneurs taucht, nun in Schwarz, das Leder wieder auf. Selbst dem sehr grünen Teppich in den offenen Büros ging eine längere Suche voraus. Statt üblicher Mischtöne wollte de Geyter ein »reines Grün«, was den Boden allerdings ein wenig tonpapierartig erscheinen lässt.

Ornament

All dies führt schließlich auch zum Thema des Ornaments, oder zur Frage danach. Die rautenförmige Ledersteppung im Ratssaal besitzt diese Qualität. Andererseits, wie de Geyter lächelnd feststellt, »irgendeine Form müssen die Nähte ja haben«. Diese Nonchalance ist kennzeichnend. Es geht nicht um Ornamente, sondern um hergeleitete Strukturen, die dann sozusagen ein paralleles Leben als Ornament entwickeln. So auch in der Fassade. Eine Definition von Ornament als reine Schmuckform gilt dort nicht. Die Dreiecke sind konstruktiv motiviert und haben als Fenster offensichtliche Funktion, mit Nach- und Vorteilen. So sind sie auf Augenhöhe, beim Sitzen am Schreibtisch, weniger breit als ein Rechteck gleicher Fläche, was die Ausblicke stärker einschränkt. Gleichzeitig – für de Geyter wichtigstes Argument – lassen sie besonders im oberen Bereich, wo es sinnvoll ist, viel Licht herein, während sich der Gesamtanteil der (Dreifach-)Verglasung auf für den Energieverbrauch günstige 40 % reduziert, was neben Geothermie und anderen Maßnahmen zum Passivhausniveau beiträgt.

Gerade dieses Für und Wider deutet indes an, dass es doch entschieden auch um Form-, um nicht zu sagen: Schmuckwillen geht, mit dezidiert ästhetischer Wirkung. So wurde der ganze Körper mit sehr hellen, eine feine Haptik erzeugenden Glasmosaiksteinen überzogen. Die Fenster sind darin perfekt bündig eingepasst und geben dem Bau jene fast abstrakte Glätte. Dass alle Fensterrahmen mit baugleicher Höhe produziert wurden, scheint naheliegend. Nach dem Einbau reichen sie daher allerdings, entsprechend der variierenden Fassadenneigung und ausgehend von der immer gleichen Oberkante, unterschiedlich weit herab. Dabei wurden einzelne Fenster durchaus individuell verzerrt – in der Breite, hin zu einer Asymmetrie, um die Torsion des Gebäudes noch zu betonen.

Eigentlich ist dies schlicht eine Lochfassade, deren Geschossigkeit ablesbar ist. Die ungewohnten Formen und die kaum spürbaren Abweichungen in der Anordnung führen aber zum gegenteiligen Effekt, zur Betonung des Monolithischen: des Körpers von außen, im Ganzen.

Stadtraum

»Wir neigen nicht zu spektakulären Bauten«, sagt Xaveer de Geyter im Gespräch. Das ist richtig, weil es eher um die Verfeinerung von Konstruktion und Material geht. Und falsch, weil das die ungewöhnliche Form nicht ausschließt. Den Beweis liefert die einem skelettierten Schirm gleichende Überdachung der Metrostation Rogier in Brüssel, die einem zugigen Platz neuen Halt gegeben hat. Oder auch der Entwurf für das Antwerpener Hafenhaus, bei dem XDGA über einer alten Feuerwehrkaserne einen mächtigen Kubus in die Luft stemmten. Letztlich durfte dann Zaha Hadid ihr Projekt realisieren. Von derlei frei im weiten Raum stehenden Landmarken unterscheidet sich das Provinciehuis allerdings stadträumlich: XDGAs weißer Körper steht in komplexerem Terrain. Die Kräfte, die diesen Körper verbiegen, rühren aus seiner unmittelbaren Umgebung, von der heterogenen Umbauung, den beiden Parks, den rückwärtigen Bäumen, dem neuen Grün. Das macht den Neubau nicht weniger weit sichtbar und nicht weniger gewöhnungsbedürftig. Um seine Qualitäten zu beurteilen, muss man ihn von Ferne sehen und von innen; es kommt aber v. a. auch auf den Moment des Herantretens an.db, Mo., 2020.07.06

06. Juli 2020 Olaf Winkler

Reizvolle Ruheinsel

(SUBTITLE) Centre Kàlida Sant Pau in Barcelona

Auf den ersten Blick erscheint er als eine ornamentale Übung auf dem Gelände des Hospital de Sant Pau, einem zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörenden Jugendstil-Komplex. Doch der Pavillon des ersten Maggie’s Centre auf dem Kontinent besticht durch die liebliche Präzision, mit der er sich in seine diffizile Umgebung fügt, und mehr noch durch seine hoch differenzierten Innenräume auf bescheidener Fläche.

Irritierend zunächst der Name: Kàlida, mit befremdlichem K, der das katalanische Wort für warm (càlid) evoziert und entfernt auch die calidad (Qualität) anklingen lässt – letztlich aber wohl gewählt wurde, um eine fürsorgliche, vielleicht sogar mütterliche Wärme auszudrücken und gleichzeitig offen für vielerlei Assoziationen zu sein. Aber hier geht es ja nicht um Sprachkritik.

Sant Pau und Maggie’s

Der Krankenhaus-Komplex Sant Pau umfasst neun Häuserblöcke des Cerdà-Rasters unweit der Sagrada Família. Die Avenida Gaudí verbindet beide Weltkulturerbe-Stätten. Doch während Gaudís Tempel immer frenetischer zur monumentalen Groteske ausgebaut wird, sind die fantastisch durchstilisierten Jugendstilgebäude seines Zeitgenossen Domènech i Montaner sorgsam renoviert worden, und 1999-2010 entstand am Nordostrand des Areals das neue Krankenhaus, entworfen von Bonell Gil + Rius, Canosa y Barberà. Der Vergleich mit der Berliner Charité ist naheliegend – flächenmäßig zumindest und was die diversen Bauabschnitte betrifft. Sant Pau ist zwar nicht das wichtigste Hospital Barcelonas, aber seine Gliederung – der zentrierten Bettenburg fundamental entgegengesetzt – bleibt doch eine Referenz.

Zwischen dem fingerförmig ausgreifenden Neubau, den unterirdisch miteinander verbundenen Preziosen von Domènech i Montaner und einigen weniger ansehnlichen Behelfsbauten blieb ein »terrain vague«, das der Gestaltung harrte. Der Pavillon von EMBT mit seinem Garten ist ein erstes Element, das auf diesem schmalen Streifen auf abschüssigem Gelände für eine liebliche Ordnung sorgt.

Er wurde nach den Prinzipien von »Maggie’s« gebaut. Der Name steht für ein Konzept, das die schottische Schriftstellerin und Landschaftsgestalterin Maggie Keswick Jencks erdacht hat: Krebspatienten eine Umgebung nahe der oft feindlich erscheinenden Krankenhäuser zu bieten, in der sie sich wohlfühlen, entspannen und (mit Psychologen z. B.) unterhalten können, stets von einem Garten umgeben. 1996, kurz nach Maggies Tod, wurde der erste Pavillon in Edinburgh eröffnet. Seither sind über 20 davon hinzugekommen, und die Liste der Entwerfer ist ein You-name-it der Weltarchitektur. Barcelona ist nach Hongkong und Tokio der erste Ableger außerhalb Großbritanniens, obwohl die Baufinanzierung wie der Betrieb hier durch lokale Stiftungen übernommen wurde. Daher auch der Name Kàlida (und nicht Maggie’s). Die Generosität vieler der beitragenden Firmen – zuvorderst der Architekten und der Innengestalterin Patricia Urquiola – verleiht dem Projekt eine umso größere Liebenswürdigkeit.

Benedetta und Patricia

Der Pavillon liegt zweigeschossig vor dem am schroffsten wirkenden Teil des Neubaus: der onkologischen Abteilung, die ins Parkhaus überleitet. Er hat zwei Eingänge: nordseitig von der Krebsabteilung aus erschlossen, von dieser aber entschieden durch eine gerundete Mauer getrennt; der andere über eine sich in den Garten hinunter kurvende Rampe zugänglich. Die Hanglage wurde genutzt, um diesen versenkten Garten zu schaffen: Das OG liegt auf der Höhe der noch ungestalteten unmittelbaren Umgebung; das EG und der Garten, darin eingebettet, einige Meter tiefer.

Dieser in mehrerlei Hinsicht verborgene, wiewohl frei zugängliche Garten ist eine Delizie. Jasminblütiger Nachtschatten und Bougainvilleas ranken sich an den Pfeilern der rostroten stählernen Pergola empor und werden sie dereinst weitgehend überdecken, um dem Außenraum Schatten und eine noch intimere Stimmung zu verleihen. Ein Gingko, eine Trauerweide, ein Spitzahorn u. a., alle außer einem verknorpelten Ölbaum jetzt noch jung, setzen die Hauptzeichen der Bepflanzung. Nur das Lüftungsgebrumm vom neuen Krankenhaus her stört dieses Idyll ein wenig.

So wie der Garten und darin die Pergola, im Grundriss organisch, blütenartig erscheinen, wurde auch der Pavillon selbst fächerartig entworfen. Die Aufsicht aus dem höherliegenden Krankenhausneubau zeigt ein Dach, das in drei Grün- und Gelbtönen seinerseits Natur evoziert.

Es mag an eins der späten Projekte von Enric Miralles (1955-2000) erinnern, den Mercat de Santa Caterina: Dort ist die bunte Dachlandschaft zwar nur für einige Anwohner in voller Pracht sichtbar – dennoch gehört sie zu den Ikonen der jüngeren Architektur Barcelonas.

Nun hat Miralles’ Witwe Benedetta Tagliabue – mit ihr zusammen firmierte das Studio als EMBT, und sie leitet es unter demselben Namen erfolgreich weiter – fast zwei Jahrzehnte nach seinem Tod diese Ideen in kleinerem Maßstab aufgenommen und variiert. (Erstaunlich bleibt, wie die beiden Lebens- und Arbeitspartnerinnen des kometenhaften Architekten, Carme Pinós und die in Mailand geborene Benedetta Tagliabue, in ihren Karrieren Miralles’ Werk weiterzuentwickeln vermochten.) Kommt hinzu die spanische Innenarchitektin Patricia Urquiola, die ihrerseits in Mailand arbeitet. Die Möblierung des Pavillons spielt mit der Architektur auf bemerkenswerte Weise zusammen. Es ist konstruierte Behaglichkeit, freundlich ausgestattetes Wohlbefinden, gemäß dem Auftrag – laut Benedetta Tagliabue einem der schönsten ihres Lebens.

Gebaute Wonne

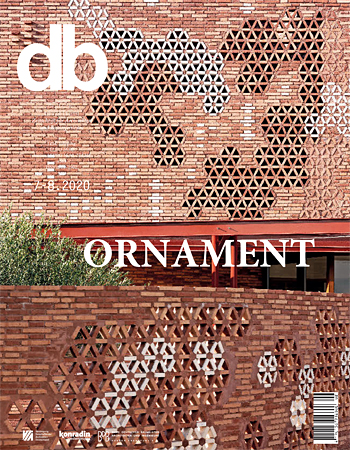

Als Reminiszenz an die Pavillons von Domènech i Montaner präsentiert sich der Bau von außen in sorgfältig durchgestaltetem, teilweise emailliertem Ziegelstein. Einige Jugendstil-Ornamentationen der historischen Bauten, die gotisierend von abstrahiert floral bis hin zu figürlich reichen, wurden nachempfunden; das in Dreiecke geteilte Hexagon ist ein klassisches Motiv des katalanischen Modernisme, ebenso die Emaillierung und die vorkragenden Ziegel. Zugleich filtern Durchbrechungen spielerisch Licht ins Innere. (Man könnte bei dieser Backstein-Feingliederung auch an die Amsterdam-Schule denken.)

Die Dreiecke werden in der Horizontalen der Pergola in edelhölzerner Gestalt aufgenommen. Die schrägen Sprossen der Fensterrahmen im EG und die Brisesoleils vor den großen Fenstern im OG sind gestalterische Elemente, die erst im Innern ihre ganze Zauberkraft entfalten. Wie die ganze Fassade überhaupt ihren Charme vorwiegend aus dem Innern bezieht. Von außen kann sie zunächst ein wenig überkandidelt, fast absurd wirken. So nimmt man die südseits vorkragende Außenmauer zwar als willkommene Schattenspenderin wahr; der ästhetische Sinn der Doppelfassade ist jedoch erst vom geräumigen Bürotriangel im OG aus zu erkennen, wo sie zwar keine Außenblicke erlaubt, aber ein wirklich bezauberndes Licht schafft.

Unten öffnet sich der Eingang von der Neubauseite auf den doppelstöckigen Zentralraum mit seinem großen Tisch; darüber hängen Leuchten, deren Form nun fatalerweise an das Coronavirus erinnert. Interessanter sind die Nebenräume – denn im Grunde besteht der Bau nur aus teils offenen, teils durch Schiebetüren abgrenzbaren Kompartimenten, in denen man es sich auf Sitzgruppen – ihrer acht oder zehn, jede anders – bequem machen kann.

Die Architektin beschreibt Kàlida im Gespräch als ein »aus Fragmenten fabriziertes Gebäude« und nennt es »ein wenig surrealistisch: wo Träume in Wirklichkeit verwandelt werden und vice versa«. Bodenbeläge variieren (das Parkett ist ein Meisterwerk für sich), die Wände sind neutral hellgrau (bis auf die ungestrichenen vertikalen Streifen, die Benedetta durchsetzte, obwohl Patricia mit dem neutralen Grau ihre überreiche Möblierung konterkarierte), die Decken wiederum verspielt aus Katalanischen Gewölben (flache Ziegelgewölbe) gebildet.

Es gibt einen winzigen Raum, vor dem ein ebenso winziges Innengärtchen liegt: Man könnte sich in Japan wähnen. Laut einer Kàlida-Mitarbeiterin wird er jedoch selten aufgesucht; die Patienten ziehen die offenen Räume vor. Der leuchtendste davon liegt auf der Westseite im OG, mit seinen von EMBT entworfenen Leuchten. Patricia Urquiola hat das Haus mit eigenen, aber auch vielen anderen Elementen mitgestaltet. Die Korridore beider Geschosse zieren indische Tapisserien, die ihre Firma herstellen lässt. Der Möbelreichtum konfiguriert sich hier, in Konsonanz mit dem räumlichen Reichtum, zu einem großartigen kleinen Ganzen.

Bleibt die Frage, wie klug die Zentralisierung der Krankenhäuser in riesigen Bettenburgen je war. Sant Pau ist das perfekte Gegenbeispiel – war es seit jeher, und der Kàlida-Pavillon liefert dazu einen frischen Beitrag.db, Mo., 2020.07.06

06. Juli 2020 Markus Jakob