Editorial

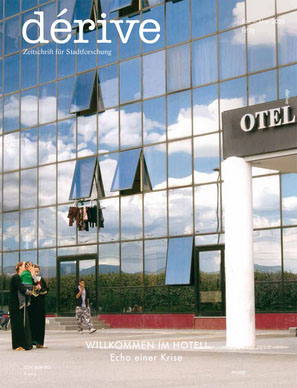

Im Hotel zu wohnen klingt nach William S. Burroughs, Nico und Marcel Prawy, nach Reise und Urlaub, nach Luxus und Muße. Wohnen im Hotel hat allerdings eine andere, weit weniger glamouröse und mondäne Seite und zwar dann, wenn das Zimmer eines Billighotels zur Wohnung wird, weil man sich die Miete am Wohnungsmarkt nicht mehr leisten kann. Ist das der Fall, hat man keine Wahl darüber, welches Hotel man bezieht, ob man im Hotelrestaurant oder zur Abwechslung vielleicht einmal in einem anderen Restaurant diniert, ob man doch wie- der auszieht und sich eine eigene Wohnung sucht und schlussendlich – und das ist der entscheidende Punkt – ob man sich frei entscheidet, im Hotel zu wohnen oder nicht. Im von Carina Sacher redaktionell verantworteten Schwerpunkt Willkommen im Hotel – Echo einer Krise geht es um das Wohnen im Hotel als Notlösung. Das betrifft, wie sie schreibt, Erwerbsarme, mittellose PensionistInnen, Obdachlose, Flüchtlinge, asylsuchende und zunehmend jüngst wohnungslos gewordene Familien.

Die historischen Hôtels meublés in Frankreich oder die Single Room Occupancy Hotels (SRO) in den USA, die im Schwerpunkt immer wieder auftauchen, wurden ursprünglich nicht deswegen aufgesucht, weil sich die BewohnerInnen in der eigenen Stadt keine Wohnung mehr leisten konnten. Viel eher waren sie Ankunfts- und Unterkunftsorte für ArbeitsmigrantInnen und nahmen »eine zentrale Rolle der bedingungslosen Aufnahme in Übergangssituationen« ein, was eine wichtige Funktion darstellte. Heute sind heruntergewirtschaftete Tourismushotels, abgelegene Motels oder Pensionen, in die seit ewig nicht mehr investiert worden ist, die Orte in denen AsylwerberInnen ihre Wartezeit auf den Asylentscheid absitzen, in denen wohnungslose Familien verzweifelt versuchen, so etwas wie Alltag zu leben, in denen verarmte PensionistInnen erkennen müssen, dass sie es mit ihrer Pension wohl nie wieder schaffen werden, die Miete für eine annehmbare Wohnung zu bezahlen.

Carina Sacher versammelt im Schwerpunkt Beiträge über unfreiwillige HotelbewohnerInnen im immer teurer werdenden Dublin (Mel Nowicki, Katherine Brickell und Ella Harris), über die wirtschaftliche Situation der vom französischen Staat teuer bezahlten sozialen Hotellerie (Erwan Le Méner) und über die Situation von Menschen, die in abgelegenen Motels in den USA leben (Abby Westberry). Ein weiterer Artikel dokumentiert die Situation in San Francisco und Oakland, wo die günstigen SROs immer öfter verschwinden und teuren Apartments für die sehr gut verdienenden IT-Arbeitskräfte aus dem Silicon Valley weichen müssen (Carla Leshne und Erin McElroy). AktivistInnen der Initiative Blocchi Precari Metropolitani (Irene di Noto, Valerio Muscella und Leroy S.P.Q.R’DAM) sprechen im Interview über die Wohnraumversorgung in Rom, ihren politischen Kampf für das Recht auf Wohnen und im Speziellen über das besetzte Hotel 4 Stelle.

Ihre Parole Riprendiamoci la città! (Nehmen wir uns die Stadt zurück!) ähnelt nicht nur derjenigen von DemonstrantInnen, die in Dublin gegen die Wohnungskrise auf die Straße gehen – Take back the city!, sondern auch derjenigen der linksradikalen italienischen Gruppe Lotta Continua, die im Italien der 1970er ein ganzes Programm unter dem Titel Prendiamoci la città (Nehmen wir uns die Stadt) verfasst hat. Klaus Ronneberger hat in seinem dérive-Artikel 1968 und die urbane Frage vor einem Jahr darüber geschrieben.

Hotel Publik – ein Dach über dem Kopf, das Kunstinsert von Alfredo Barsuglia, greift diesmal das Schwerpunktthema auf. Das 2 x 2,5 m große Häuschen Hotel Publik stand 2013/14 einige Monate vor dem Tiroler Landesmuseum in Innsbruck, dessen Stadtpolitik für seine rigide Verdrängungspolitik gegenüber Obdachlosen berüchtigt ist, und ermöglichte jedermann eine kostenlose Übernachtung.

Im ersten der beiden Artikel des Magazinteils, Vasco da Gama und Marco Polo in Hamburgs Hafencity, analysiert Katharina Prohl das fragwürdige Zusammenspiel von Straßennamen und Stadtmarketing in Hamburgs Hafencity und stößt dabei wenig überraschend auf Bedenkliches.

Obwohl wir bereits für die letzte Ausgabe einen ausführlichen Artikel über die Wiener Nordbahnhalle verfasst haben, müssen wir in dieser Ausgabe noch einen Text über diesen Stadtraum veröffentlichen, soviel ist seither passiert: Vandalismus, Feuer, Petitionsabweisung, Abriss. Mehr als ein Jahr intensives Engagement für ein soziokulturelles Nachbarschaftszentrum durch die IG Nordbahnhalle, an der auch dérive beteiligt ist, haben nicht gereicht, um die Nordbahnhalle vor der Visionslosigkeit der Wiener Stadtpolitik zu retten.

Stadtplanungspolitik und Bezirkspolitik, beide in grüner Hand, wollten nicht verstehen, was für eine tolle Chance auf ein Modellprojekt eine kooperative Entwicklung der Nordbahnhalle durch Zivilgesellschaft, Stadtpolitik und -verwaltung geboten hätte. In einem Stadtteil, der im fußläufigen Umfeld mehr Park- und Grünflächen aufweisen kann als so ziemlich jedes andere innerstädtische Viertel Wiens, war das Mantra von der Notwendigkeit von Grünflächen das zentrale Argument, um für den Abriss eines Gebäudes, das eine Grundfläche von 1.300 m² einnimmt, einzutreten. Dass es in dem Stadtentwicklungsgebiet, in dem die Halle liegt und in dem in einigen Jahren 20.000 Menschen leben werden, nicht eine einzige kulturelle Einrichtung gibt, zählte nichts. Die Nordbahnhalle muss weichen und ist nun Geschichte, dem Raumthema werden wir uns stadtpolitisch, publizistisch und mit Veranstaltungen 2020 dafür umso intensiver widmen.