Editorial

Ganterbrücke, Sunnibergbrücke, Felsenauviadukt oder die Leonard P. Zakim Bunker Hill Memorial Bridge in Boston – über 100 Entwürfe stammen aus der Feder des Bauingenieurs Christian Menn, der vor knapp einem Jahr starb. Zahlreiche ausgeführte, aber auch viele nicht realisierte Projekte zeugen von seinem kreativen Schaffen. Seine Einstellungen zur Rolle des Ingenieurs, zum konzeptionellen Entwurf und zur Gestaltung von Brücken verdienen höchsten Respekt und regen zum Denken an.

Wir haben den Ingenieur Eugen Brühwiler als Autor hinzugezogen und einige Berufskollegen, ehemalige Schüler, Freunde und Familienmitglieder nach ihren Erinnerungen an Menn gefragt. Alle verband eine individuelle Freundschaft mit Christian Menn, und alle empfanden den Austausch mit ihm als Privileg. In einem anregenden, interessanten und durchaus auch humorvollen Austausch entstanden überraschende und persönliche Beiträge. Sie geben einen etwas anderen Einblick in einen vielschichtigen Charakter.

Ergänzend schauen wir auf sein Werk, das Eugen Brühwiler in drei Schaffensperioden einteilt. Eine von Menns frühen Brücken im Kanton St. Gallen wird derzeit instand gesetzt mit dem Ziel, die elegante Konstruktion zu bewahren, aber die Brücke den heutigen Anforderungen anzupassen. Am Schluss steht ein kleiner, feiner Holzsteg im Onsernonetal, den Christian Menn als Abschluss seiner Arbeit sah.

Daniela Dietsche, Clementine Hegner-van Rooden

Inhalt

03 EDITORIAL

07 WETTBEWERB

Ausschreibungen/Preis | Wasser, Licht und Schatten

10 PLANUNGS- UND BAUPROZESSE

Die neue Norm SIA 269/8 | BIM-Fachtagung: Projektabwicklung im Wandel

12 AUSZEICHNUN

Zum Beispiel eine Pilzfarm

14 ESPAZIUM

Aus unserem Verlag

16 VITRINE

Bewehrung und Fassaden

17 SIA

Projektierungssektor in Aufwärtsentwicklung

18 AGENDA

19 STELLENMARKT

20 CHRISTIAN MENN (1927–2018)

20 BAUINGENIEUR AUS LEIDENSCHAFT

Eugen Brühwiler Christian Menn – eine Würdigung.

22 «WIR MÜSSEN SEINEM WERK SORGE TRAGEN»

Clementine Hegner-van Rooden

Ein Gespräch mit Eugen Brühwiler über den Ingenieur und Mensch Christian Menn.

30 ÄSTHETIK VERSUS NUTZEN

Daniela Dietsche

Das Viadukt Mühle Rickenbach – eine frühe Brücke von Menn – wird derzeit instand gesetzt.

32 NEULAND

Daniela Dietsche

Ein kleiner Holzsteg über den Isorno: das letzte Werk von Menn.

34 STELLENMARKT

37 IMPRESSUM

38 UNVORHERGESEHENES

«Wir müssen seinem Werk Sorge tragen»

Eugen Brühwiler verband eine enge Freundschaft mit Christian Menn. Clementine Hegner-van Rooden, die Menn ebenfalls persönlich kannte, hat mit ihm über seinen Kollegen und Freund gesprochen.

TEC21: Herr Brühwiler, was lässt uns Christian Menn neben Entwürfen, Ideen und Konzepten als sein Vermächtnis für die Baukultur zurück?

Eugen Brühwiler: Christian Menn pflegte einen intensiven Austausch mit Berufskollegen. Er empfand die Gespräche als bereichernd, wenn er mit interessantem Fachwissen konfrontiert war. Diese Gesprächskultur und seine Offenheit für Kritik nehme ich mit. Ich werde sie pflegen und dadurch hoffentlich wiederum Fachleute zum mündlichen Austausch und zur Kritik von Projekten und Bauwerken ermuntern.

TEC21: Sie haben viele Gespräche mit ihm geführt. Wie kam es zu dieser kollegialen Freundschaft?

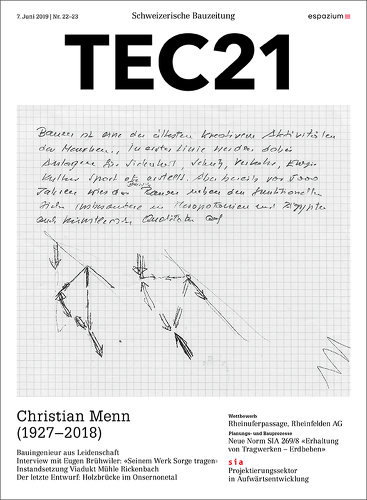

Eugen Brühwiler: Im Mai 1998 hatte er mir vorgeschlagen, mit ihm sein 1986 erschienenes Buch «Stahlbetonbrücken» zu überarbeiten und um Aspekte der Dauerhaftigkeit und der Erhaltung zu erweitern. Dieser überraschende Vorschlag war mir eine grosse Ehre, die ich als Chance verstand – damals war ich gerade drei Jahre als Professor für Bauwerkserhaltung an der ETH Lausanne tätig. Menn und ich hatten 1993 beim Brückenwettbewerb für den Doppelspurausbau des Wipkingerviadukts zusammengearbeitet. Er war Jurymitglied und ich als Brückeningenieur bei den SBB. Bei der Erarbeitung der dritten Auflage, die 2003 erschienen ist, hat mir Menn viel mitgegeben. Ich war beeindruckt, wie er bei seinen Ausführungen oft Skizzen erstellte – immer mit Kugelschreiber – und die Statik und das Kräftespiel seiner Entwürfe mit Pfeilen für Zug- und Druckkräfte einfach und klar erklärte. Diese Erfahrung hat meine Tätigkeit als Hochschullehrer, Forscher, beratender Ingenieur und Experte stark beeinflusst.

TEC21: Inwiefern?

Eugen Brühwiler: Es ist ein Aspekt, den wohl viele seiner Gesprächspartner mitnahmen: sein Geschick, dem Entwurf von Brücken und dem Verständnis, wie eine Brücke «funktioniert», eine hohe Gewichtung beizumessen. Auf dieses wesentliche Kriterium, das Menn im Brückenentwurf vertrat, konzentriert sich unser Fachbuch; entwurfsspezifische und konstruktive Aspekte von Stahlbetonbrücken. Denn die grössten Mängel im Brückenbau betrafen und betreffen den technischen und gestalterischen Entwurf. Einfache Modelle schaffen Klarheit. Detailberechnungen behandelten wir nicht, da sie meist nur von sekundärer Bedeutung sind und weder auf Qualität noch auf Wirtschaftlichkeit einen nennenswerten Einfluss haben. Das kreative Denken steht im Vordergrund.

TEC21: Bemerkenswert ist, dass Sie das Kapitel über den Brückenentwurf vollständig umgeschrieben haben. Hinterfragte Menn seine Entwurfskriterien?

Eugen Brühwiler: Diese Überarbeitung hat mich sehr überrascht, da ich davon ausging, dass Menn aufgrund seiner grossen Entwurfserfahrung eine konsolidierte Haltung aufweisen würde. Aber nein, er vertrat die Haltung, dass alles (noch) besser gemacht werden kann. Noch vor wenigen Jahren sagte er mir, dass dieses Kapitel erneut überarbeitet werden sollte.

TEC21: Das Buch nimmt keinen Bezug auf Normen, bringt keine Hintergrundinformation zu Normartikeln …

Eugen Brühwiler: Auch das widerspiegelt eine grundlegende Haltung von Menn: Nicht das sture Einhalten der Norm, sondern der kreative Entwurf nach den Kriterien der «Structural Art» schafft gute Ingenieurbaukunst. Allerdings entspricht dies nicht mehr der gegenwärtigen Arbeitsweise. Der Bauingenieur führt seine Berechnungen in einem streng normierten Rahmen aus. Ihm bleibt kaum Zeit, und es fehlen oft Anreize, um ein Projekt intensiv zu bearbeiten und zu verbessern. Die Digitalisierung des Ingenieurwesens wird die Tragwerksanalyse und die rechnerischen Normnachweise beeinflussen – und hoffentlich banalisieren. So könnten die Ingenieure wieder vermehrt Rechenergebnisse detailliert beurteilen und Normvorschriften nicht buchstabengetreu, sondern projektbezogen interpretieren. Dies setzt allerdings solide Kenntnisse voraus, wie ein Brückentragwerk funktioniert. Deshalb werden die Methodik von Menn und Fachbücher in Zukunft wieder einen wichtigeren Stellenwert erhalten.

TEC21: Menns Meinung, dass Ingenieurbaukunst das Ergebnis von Innovation, Kreativität und Ideenreichtum ist – und nicht etwa von Normen und Berechnungen –, hält dann in die Praxis Einzug?

Eugen Brühwiler: Zu viele Nachweise und Detailberechnungen lenken vom Wesentlichen ab. Sie lähmen die Fantasie und Kreativität der Bauingenieure. Dies gilt auch bei bestehenden Brücken, die oft nur stur «nachgerechnet» und nicht wirklich überprüft werden. Insofern ist zu hoffen, dass eine Neuausrichtung der Arbeitsmethodik der Ingenieure stattfinden wird, wie Menn dies immer forderte.

TEC21: Trotz durchdachter Entwürfe mussten die meisten Stahlbetonbrücken von Menn bereits nach 20 Jahren Betriebsdauer instand gesetzt werden. Weshalb?

Eugen Brühwiler: Die meisten seiner Brücken wurden in einer Zeit gebaut, als die Kenntnisse über die Dauerhaftigkeit von Stahlbeton rudimentär waren und noch keine Tausalze für die Schnee- und Eisräumung verwendet wurden. Entsprechend zeigten die der Witterung und den Tausalzen ausgesetzten Betonoberflächen nach geraumer Zeit Bewehrungskorrosionsschäden und deutliche Zeichen einer Alkali-Aggregat-Reaktion auf. Dies betraf besonders die Ganterbrücke, die 2007/08 nach nur 27 Betriebsjahren instand gesetzt werden musste.

TEC21: Der Entwurf kann also nur so gut sein, wie die technischen Kenntnisse bekannt sind?

Eugen Brühwiler: Dem ist so. Menn gab es zu denken, dass seine und andere Brücken so früh instandsetzungsbedürftig waren. Er äusserte unaufgefordert seine Bedenken – wenn es sein musste bis zum Bundesrat wie im Fall des Felsenauviadukts. Ausserdem beschäftigte er sich als ETH-Professor in der Forschung mit der Dauerhaftigkeit von Stahlbeton und Methoden zur Instandsetzung von Stahlbetonbrücken. Er war beispielsweise fasziniert von der UHFB-Technologie und erkannte das Potenzial, die Betonbauweise damit dauerhaft zu verbessern. 2014/2015 wurde diese Technologie weltweit erstmals in einem Grossprojekt eingesetzt: für den Chillon-Autobahnviadukt am Genfersee (TEC21 47/2014 «Ultrahochleistungs-Faserbeton in der Praxis»). Während der Projektierungsphase hinterfragte Menn im persönlichen Gespräch mit mir Aspekte dieser Anwendung. Als 85-Jähriger half er mir so, diese Grossanwendung zu konsolidieren.

TEC21: Freunde, Kollegen und am Brückenbau Interessierte haben das Gespräch mit Menn gesucht. Dieser Austausch zwischen Jung und Alt ist heute nicht selbstverständlich.

Eugen Brühwiler: Menn war auch nach seiner Emeritierung aktiv, vor allem für Bauherrschaften und Ingenieurfirmen aus dem Ausland. Er hatte eine gewisse Präsenz in den Medien und erhielt Anfragen für Vorträge, denn er war bekannt für seine inspirierenden Brückenprojekte und markanten Aussagen. Er nahm diese Anfragen gern und pflichtbewusst an. Wenn es ihm zu viel wurde, bat er mich, ihn zu vertreten. Zudem wussten Berufskollegen seine zuweilen patriarchalisch formulierten Ratschläge zu schätzen, denn diese konnten durchaus Garant sein für ein ausgewogenes Brückenprojekt. Und nicht zuletzt war Menn von diesem Austausch mit jüngeren Kollegen abhängig, denn er musste seine Entwürfe mit Visualisierungen auf Papier bringen und mit statischen Berechnungen und Modellen nachweisen. Dies war nur durch eine enge Zusammenarbeit mit Ingenieurbüros möglich.

TEC21: Und wie reagierte er auf die Änderung des Berufsbilds der Ingenieure über die letzten Jahrzehnte?

Eugen Brühwiler: Sie war ihm keinesfalls gleichgültig – im Gegenteil. Er schrieb Leserbriefe, hielt Vorträge und verfasste Beiträge in den Medien. Er hat versucht, seiner Sorge um den Ingenieurberuf Ausdruck zu verleihen, indem er unermüdlich forderte, dass der Bauingenieur wieder die Federführung im Brückenentwurf übernimmt. Denn abgesehen von der Erfüllung der normierten, technischen Anforderungen, die vom Ingenieur immer garantiert werden muss, sind die Wahl des Tragsystems und die grundlegende Formgebung primär Ingenieuraufgaben. Leider delegieren viele Ingenieure ihre Gestaltungsfragen an den Architekten, manchmal gar den gesamten Entwurf. Dadurch sind die Ingenieure immer mehr zu Handwerkern, zu Ausführenden geworden, statt Führende im Bauwesen zu bleiben.

TEC21: Solche Meinungen vertrat Menn durchaus energisch.

Eugen Brühwiler: Er sorgte sich um den Berufsstand. Ich interpretiere seine spontanen, manchmal zornigen Aussagen auch als Ohnmacht gegenüber Meinungen und Ansichten, an denen nicht zu rütteln war und die er als falsch erachtete. Hinzu kam, dass er oft daran zweifelte, dass seine Projektideen richtig verstanden würden. Er befürchtete, man würde sie verändern. Seine Leidenschaft für das Ingenieurwesen war gross – ebenso sein Leidensdruck. Es hat mich beeindruckt, wie auch ein anerkannter «Weltstar des Brückenbaus» andauernd um Anerkennung für seine Standpunkte kämpfen musste.

TEC21: Weshalb setzte er sich diesem Druck aus und plante und beriet bis ins hohe Alter?

Eugen Brühwiler: Es war sein Lebensstil. Der Brückenbau mit allen seinen Facetten war ihm wichtiger als manch anderes. Sogar an seinem 80. Geburtstagsfest diskutierten wir spät abends noch über die aerodynamische Funktionsweise von breiten, aufgelösten Fahrbahnträgern für Hängebrücken. Er ist nicht umsonst einer der grössten Brückenbauer, der viel kreiert, uneigennützig gelehrt und realisiert hat, der viel nachgedacht und gründlich recherchiert hat – und eine klare Haltung hatte. Seine Verpflichtung an die intellektuelle Ingenieurleistung ist beispielhaft. Er scheint daraus Energie gewonnen statt verloren zu haben.

TEC21: Worin fand Menn seine Inspiration?

Eugen Brühwiler: Zu Beginn inspirierten ihn vor allem die Brücken von Robert Maillart. Er analysierte sie und bewertete sie kritisch. Aber auch die Brücken von Berufskollegen und die Brücken aus früheren Zeiten wie die Steinbrücken der Rhätischen Bahn erkundete er systematisch, um das Wesentliche des Entwurfs herauszukristallisieren. Dadurch gewann er eine reiche Kenntnis der Geschichte des Brückenbaus und der Ingenieurbaukunst.

TEC21: Von diesem Wissen profitierte er in seiner Entwurfsarbeit. Können auch wir davon profitieren?

Eugen Brühwiler: Auch wenn nicht alle seine Brückenentwürfe gebaut oder gemäss der ursprünglichen Entwurfsidee ausgeführt wurden, können aufmerksame Ingenieure aus diesem beachtlichen Werk wesentliche Impulse für ihre eigenen Entwürfe filtern. Es ist wichtig, dass wir ihm Sorge tragen, dann wird es nachhaltig bestehen bleiben und zu einem erfahrbaren Erbgut Schweizer Ingenieurbaukunst.TEC21, Fr., 2019.06.07

07. Juni 2019 Clementine Hegner-van Rooden