Editorial

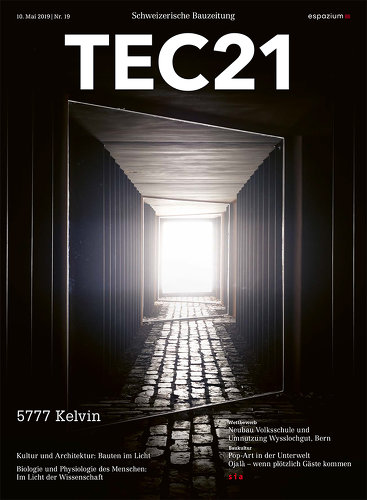

«Sol lucet omnibus», schrieb der römische Dichter Petronius: Die Sonne scheint für alle. Ihr Licht ist der Ursprung allen Lebens auf der Erde, es steht allen reichlich zur Verfügung und kostet nichts. Und es trifft mit einer Farbtemperatur von 5777 Kelvin auf die Erdoberfläche auf.

Daran hat sich seit Petrons Zeiten nichts geändert. Was sich dagegen gewandelt hat, ist unsere Lebensweise: Immer mehr Menschen verbringen immer mehr Zeit ihres Lebens in künstlich beleuchteten Innenräumen. Die moderne Arbeitswelt verlangt es, die moderne Technik macht es möglich. Doch unsere Gesundheit droht dabei auf der Strecke zu bleiben: Viele physiologische Prozesse des Menschen sind auf Sonnenlicht angewiesen – von der inneren Uhr, die die Ausschüttung diverser Hormone steuert, bis hin zur Vitamin-D-Synthese in der Haut. Unser Körper nutzt auf komplexe Weise Eigenschaften des Sonnenlichts, die selbst neueste Lampen kaum erzeugen können.

Eigentlich wäre es naheliegend, mehr nach draussen zu gehen. Aber nicht alle Menschen haben diese Möglichkeit. Zudem lässt sich damit – im Unterschied etwa zu technologisch hochgezüchteten Lampen – kein Geld verdienen, denn eben: Sol lucet omnibus. Die Tageslichtlobby ist daher recht überschaubar. Dabei kann sie sich auf eine eindrückliche Kompetenz berufen: Die von der Velux Stiftung gegründete Daylight Academy zum Beispiel versammelt Fachleute aus diversen Bereichen wie Medizin, Biologie oder Architektur, um Themen aus Forschung und Praxis interdisziplinär zu bearbeiten.

Dieses Heft beruht auf einer Publikation der Akademie und wurde mit Unterstützung der Stiftung realisiert. Es präsentiert Wissenswertes für Planerinnen und Planer – für jene also, die unser künftiges gebautes Lebensumfeld entwerfen.

Judit Solt