Editorial

Geht es um das Grundbedürfnis nach Schutz des Lebens, wandert unsere Vorstellung in Richtung Urhütte. Wie weit sich die Asylzentren in der Schweiz in Gebäudeform und Funktion inzwischen davon entfernt haben, schildern wir in diesem Heft.

Das im März 2019 in Kraft tretende Gesetz zum beschleunigten Asylverfahren ist ein bedeutender Schritt: 60 % aller Verfahren sollen zukünftig direkt in Asylzentren des Bundes stattfinden, damit sich für die Asylsuchenden die Zeit der Ungewissheit durch lange Wege und Terminfindungsprozesse nicht unnötig ausdehnt. Die Bündelung der Infrastrukturen macht neben einer personellen Neuausrichtung auch eine Reihe von Neubauten erforderlich, denn um den Personalaufwand überschaubar zu halten, müssen die Häuser eine gewisse Mindestgrösse aufweisen. Ihre elementare Aufgabe ist es, die unterschiedlichsten Menschen für zwei bis maximal 140 Tage unter einem Dach zu versammeln. Es geht aber auch um den baulichen Ausdruck einer heiss umstrittenen politischen Frage, die sich insbesondere während der komplizierten Standortfindung in Form von Machbarkeitsstudien oder zahllosen Einsprachen abbildet.

Diese wiederum generieren vermeidbare indirekte Kosten um das Asylwesen, die mit der politischen und gesellschaftlichen Uneinigkeit zu tun haben – und nicht mit den Asylsuchenden.

Danielle Fischer, Hella Schindel

Inhalt

RUBRIKEN

03 Editorial

07 WETTBEWERB

Ausschreibungen/Preise | Die ökonomische Logik gewinnt

10 MEINUNG

Die Rolle des Gebäudesektors in der Energie- und Klimapolitik | Quo vadis, SIA?

13 VITRINE

Aktuelles aus der Baubranche

14 ESPAZIUM – Aus unserem Verlag

15 SIA

Nachhaltig bauen – aber wie? | Revision des Stromversorgungsgesetzes

18 AGENDA

THEMA

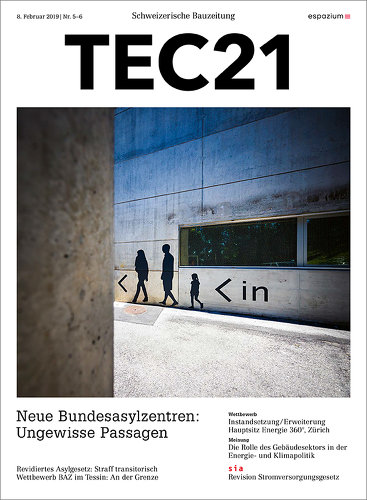

20 NEUE BUNDESASYLZENTREN: UNGEWISSE PASSAGEN

20 STRAFF TRANSITORISCH

Danielle Fischer

Ab März 2019 soll das revidierte Asylgesetz in den Bundesasylzentren angewandt werden. Bis 2023 sollen alle bestehenden und neuen Gebäude den Vorschriften angepasst sein.

24 AN DER GENZE

Hella Schindel

Der Wettbewerb für das Asylzentrum Balerna/Novazzano ist entschieden. Die teilnehmenden Architekturbüros bemühten sich, auf den schwierigen Standort angemessen zu reagieren.

30 STELLENMARKT

37 IMPRESSUM

38 UNVORHERGESEHENES

An der Grenze

Zwischen Balerna und Novazzano, fast schon in Italien, entsteht ein Bundesasylzentrum. Den Wettbewerb um diese brisante Bauaufgabe konnte das junge Büro Lopes Brenna Architekten mit Filippo Bolognese, Como, für sich entscheiden. Das Problem der weitgehend isolierten Lage kann der Entwurf allerdings nicht lösen.

Auf dem Höhepunkt der Migrationswelle 2015 und 2016 musste der Bund schnell und undogmatisch handeln. Um den ankommenden Flüchtenden ein Dach über dem Kopf zu bieten, wurden Kasernen geräumt und leer stehende Immobilien, selbst Bunker, zu provisorischen Unterkünften umfunktioniert. Dieses Vorgehen war rechtlich nicht abgesichert und nur als erste Notlösung gedacht.

Inzwischen ist die Situation nicht mehr so angespannt, aber es ist weiterhin nicht abzusehen, dass die Migrationsbewegungen Richtung Europa und damit auch in die Schweiz verebben. Die Zahl der Schutzsuchenden ist zwar Schwankungen unterworfen, und die Zusammensetzung der Herkunftsländer ändert sich je nach politischer Lage. Ein punktuelles Auf- und Abschwellen der Flüchtlingsströme ist aber seit 25 Jahren zu beobachten.

Für den Betrieb der Bundesasylzentren (BAZ) ist das Staatssekretariat für Migration (SEM) verantwortlich. In diesen Zentren werden die Asylsuchenden von der Einreise bis zur Abweisung oder aber Zuweisung an einen Kanton beherbergt und versorgt. Die Betreuung erfolgt durch private Unternehmen, die das SEM beauftragt. Nicht nur ein Staatssekretariat, sondern in der Folge eine ganze Reihe an Fachleuten befasst sich in soziologischer, politischer und baulicher Hinsicht mit den Asylsuchenden in der Schweiz.

Der Verwaltungsaufwand ist enorm: Weil das Thema gesellschaftlich heikel ist, müssen alle Schritte, die den Umgang mit den Asylsuchenden begleiten, politisch überprüft, bewilligt und rechtlich tragend sein – der finanzielle Effort für den Bund und somit den Steuerzahler ist extrem hoch. Weniger straff organisierte Unterkünfte, die manchem Zugereisten vielleicht eher ein Gefühl von Vertrautheit vermitteln würden, sind aufgrund ihrer Anfechtbarkeit nicht denkbar.

Elementare Bedürfnisse

Ist erster Linie müssen die Asylzentren Schutz bieten. Damit ist nicht der Schutz vor dem Zugriff der Herkunftsländer gemeint, sondern auch vor Einheimischen in der direkten Umgebung sowie vor Mitbewohnern anderer Religionen oder Gesellschaftsformen. Die Bewohner können die Asylzentren nur zeitlich begrenzt verlassen. Für die innere Struktur der Häuser bedeutet das, dass sie selbst wie eine kleine Stadt funktionieren müssen: Ankunft, Verteilung, Rückzug auf der einen Seite, Freiraum, Platz für interne Kommunikation und Angebote von aussen auf der anderen. Diese beiden Raumgruppen sollten sich möglichst wenig überschneiden. Zugleich ist darauf zu achten, das Raumprogramm offen zu gestalten, damit die Häuser, wenn künftig neue Strategien verfolgt werden, baulich verändert und angepasst werden können.

Für vertretbar halten die Planenden die Mindestzahl von 350 Asylsuchenden pro Haus. Mit Einführung des beschleunigten Bundesasylverfahrens (vgl. Kasten unten) ist eine räumliche Integration von Mitarbeitern vorgesehen, die an den Verfahren beteiligt sind: Befragende, Rechtsvertretende, Dolmetschende, Dokumentenprüfende, Betreuungs- und Sicherheitspersonal.

Kein Ort, nirgends

Die Erkenntnisse aus den Testbetrieben (vgl. «Straff transitorisch») dienen dem Bund derzeit als Grundlage bei der Ausschreibung von Wettbewerben zu neuen BAZ mit Verfahrensfunktion. Viele der bisher betriebenen Standorte sind zu klein, um eine effiziente Durchführung der Verfahren zu gewährleisten – daher muss die Infrastruktur innerhalb der sechs Asylverfahrensregionen ausgebaut und meistens auch verlagert werden. Der föderale Anspruch der Schweiz bringt es mit sich, dass die BAZ gleichmässig über das Land verteilt werden müssen. Somit ist die Standortsuche als ein elementares, selbst gemachtes Problem bei der Umsetzung des Asylgesetzes zu betrachten.

So oft wie möglich werden temporäre Unterbringungen bis zu drei Jahren in bestehenden Bauten des Bundes realisiert; eine dauerhafte zivile Nutzung würde eine Umzonung der Grundstücke und ein kantonales Baubewilligungsverfahren voraussetzen. Von der ersten Idee bis zur Inbetriebnahme des fertigen Baus können nach jetzigen Erfahrungen über 20 Jahre vergehen. Ausserhalb von Städten stösst die geplante Ansiedlung eines BAZ mit Verfahrensfunktion häufig auf Skepsis oder gar Ablehnung – der Zuwachs an Arbeitsplätzen, den die Ansiedlung eines BAZ mit sich bringt, vermag nur wenige betroffene Anwohner positiv zu stimmen.

Durch seine Grenze zu Italien hat das Tessin den schweizweit höchsten Zulauf Asylsuchender. Dort wurde lange Zeit um den geeigneten Standort für einen Neubau gerungen. Als Ersatz für ein Provisorium in Chiasso, das zukünftig als ergänzende Erstanlaufstelle bei besonders hohem Bedarf genutzt wird, lancierte der Bund im Juni 2018 einen einstufigen Wettbewerb im offenen Verfahren für Planerteams, bestehend aus Architektinnen und Bauingenieuren.

Das Grundstück von 13 000 m² zwischen den Gemeinden Balerna und Novazzano entspricht den geltenden Kriterien der Erklärung vom 14. März 2014 zum beschleunigten Asylverfahren, obwohl es sich in in einem Industriegebiet befindet. Dass es den SBB gehört, ist angesichts seiner Lage einleuchtend: Es ist Teil einer Art Restfläche innerhalb einer Wendeschleife für den Zugverkehr, die an drei Seiten von Schienen eingefasst ist. Der Standort wirkt zunächst wie ein Affront, ist aber gemäss SEM die weitaus menschenfreundlichste aller zur Wahl stehenden Möglichkeiten. Und doch haben sich auch hier die Gemeinden über Jahre dagegen gewehrt, dass der Standort im Sachplan festgelegt wird – kaum vorstellbar, wen die Asylsuchenden hier stören könnten.

Das richtige Mass

Im Oktober wurden dazu 47 Entwürfe eingereicht, die der Bund im Dezember 2018 bewerten liess. Gewonnen hat das junge Büro Lopes Brenna Architekten mit Filippo Bolognese aus Como. Gefragt war laut Ausschreibung ein «Neubau, der innovative und betrieblich optimierte Nutzungskonzepte im Innen- und Aussenraum sowie ein optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis mit tiefen Lebenszykluskosten» aufweist.

Das Raumprogramm umfasst die bauliche Infrastruktur für die Erstversorgung von bis zu 350 Asylsuchenden. Die besteht zuerst aus einer systematischen Wegleitung zur Erfassung der Daten und der gesundheitlichen Bedürfnisse der Ankommenden mit den dazugehörigen Untersuchungs- und Beratungsräumen. Daran anschliessend folgen Gemeinschafts- und Schulungsräume, ein Speisesaal und getrennte Bereiche mit Schlafräumen für Männer, Frauen und Familien sowie unbegleitete Minderjährige.

War zunächst von Schlafräumen für bis zu 40 Asylsuchenden die Rede, so hat sich die geeignete Grösse mittlerweile bei maximal 12 Bewohnern pro Zimmer eingependelt. Bedenkt man, welche traumatischen Erlebnisse die meisten Asylsuchenden zu verarbeiten haben, ist auch das eine kaum tragbare Vorstellung. Die bauliche Umsetzung des sensiblen Gleichgewichts zwischen geschützt erschliessbaren Zimmern und möglichst grosszügigen Aufenthaltsbereichen ist ebenfalls eine Herausforderung. Bei der Bewertung der Entwürfe lag ein besonderes Augenmerk auf der Gestaltung des Aussenraums und einer angemessenen Ausführung des Gebäudes. Geplant ist, den Bau bis zum Juni 2023 in Betrieb zu nehmen.

Einfachheit als Prinzip

Beim Siegerentwurf spannt sich ein schmaler Körper wie eine Tangente zwischen eine viel befahrene Strasse und den nordwestlich angrenzenden Schienenring. Städtebaulich fügt sich der Riegel in den Raster der angrenzenden Industriebauten ein und gliedert das Grundstück in drei Bereiche, die unterschiedlichen Sicherheitsansprüchen genügen müssen. Das oberhalb liegende Gelände in Form eines Viertelkreises zwischen der «Rückseite» des Neubaus, der Strasse und dem Bogen der Bahnschienen dient als geschützter Garten und Rückzugsbereich. Er ist durch eine Umzäunung und die Verkehrsachsen doppelt eingefasst.

An der anderen Längsseite des Zentrums befinden sich die Zugänge. Der davor liegende Platz wird auf seiner zweiten Flanke von einem Bestandsbau gefasst, der die Verwaltung des BAZ beherbergt. Der Haupteingang dieses Gebäudes, der ebenfalls dem «Zwischenraum» zugewandt ist, wird mit der neuen Erschliessung besser an das Strassennetz angebunden. Es ergibt sich ein V-förmiger Platz, der sich den Besuchern beider Häuser mit einladender Geste öffnet. Im Gegensatz zum Garten ist dieser Bereich befahrbar und öffentlich zugänglich.

Die klare Struktur des Gebäudes ist auch im Innern durchgehalten. Wie durch eine Membran bewegen sich die Asylantragstellenden im Erdgeschoss vom Eingang durch die Untersuchungsräume, von wo sie entweder in Richtung Polizei (auch vom Verwaltungsgebäude gegenüber gut zu erreichen), in Richtung medizinische Versorgung oder in die Obergeschosse gelenkt werden. Hinter den beiden Treppenhäusern öffnet sich der Blick in den rückwärtigen Garten.

Das erste und zweite Obergeschoss ist gleich organisiert: Im mittleren Bereich befinden sich Familienzimmer und Räume für unbegleitete Minderjährige, zu den Seiten die Bereiche für Männer bzw. für Frauen. Die Asylsuchenden sind jeweils zu zehnt in Räumen von gut 40 m² untergebracht. Das sind immerhin zwei Personen weniger als empfohlen. Dennoch sind dies sicher die sensibelsten Räume, denn hier, wo die Menschen Entspannung und Schutz finden sollen, gibt es wenig Abstand zu den Mitbewohnenden. Hier ist die psychologische Führungsqualität des Betreuungspersonals gefordert, die Gemeinschaftsbereiche so zu organisieren, dass Freiräume gut und flexibel nutzbar sind.

Aus Sicherheitsgründen sind die drei Gruppen jeweils auf der Höhe der Treppenhäuser durch abschliessbare Türen voneinander zu trennen. Der sich zwischendurch aufweitende Korridor und die östlich gelegene Raumschicht dienten als akustischer Puffer zwischen der belebten Strasse und den Schlafräumen.

Das dritte und oberste Geschoss ist auf die verschiedenen Beschäftigungen der Bewohner ausgerichtet. Schulungsräume, eine Werkstatt und undefinierte grosse Räume, die teilbar wären, stehen hier zur Verfügung. An diese schliesst sich der Speisesaal an, der zunächst auch offen angelegt ist. Ob sich das im Betrieb bewährt, muss sich zeigen: Manche Kulturen und Religionen erlauben nur gewisse Speisen und Zubereitungsformen, sodass eventuell Abgrenzungen erforderlich werden. Die Struktur des Baus macht dies aber auch noch nachträglich möglich.

Die ganz im Westen gelegene Küche ist nicht so ideal zu erreichen. Der Warenfluss verläuft immer über die gemeinschaftlichen Wege. Diesen Punkt kritisierte auch die Jury und erwartet hier eine Überarbeitung des Entwurfs. Die von aussen kommenden Lehrpersonen und das Betreuungspersonal müssen sich ebenfalls durch das ganze Haus bewegen, um zu den Bereichen zu gelangen, in denen sie arbeiten. Das stellt ein Sicherheitsrisiko dar.

Die Gewinner haben einen Entwurf geliefert, der als Baukörper und in seiner inneren Organisation überzeugt. Mit einfachen Mitteln strahlt er Grosszügigkeit und Würde aus. Trotz der geforderten wirtschaftlichen und einfachen Ausrüstung sind hierfür 26 Mio. Franken eingeplant, das entspricht in etwa den Neubaukosten einer Schule. Aufgrund der Minimalstandards, die so minimal nicht sind, entsteht ein Haus, dessen Betrieb auch längerfristig möglich ist. Seine temporäre Existenz bezieht sich auf die Art der Nutzung, nicht aber auf die Qualität des Baukörpers.

Hinter schönen Gittern

Die Architekten des zweitrangierten Entwurfs, Otto Krausbeck und Giorgio Santagostino, arbeiten in Salorino, nicht weit von dem geplanten Bauplatz. Ihr Entwurf fügt sich städtebaulich an den bestehenden Verwaltungsbau an und bildet mit ihm zusammen ein eigenes Gelände, umgeben von einem dichten Ring aus Bäumen. In der industriellen Umgebung wird damit die Andersartigkeit der Nutzung dieser beiden Gebäude betont, sie werden aber auch abgeschottet.

Mit dem kompakten quadratischen Volumen schlagen die Architekten einen nach innen gerichteten Baukörper vor – in Kenntnis der unwirtlichen Umgebung ein nachvollziehbarer Ansatz, soziopolitisch allerdings ein weiterer Schritt ins Abseits. Die Räume im Innern sind in zwei Schichten um einen kleinen Innenhof gruppiert. Der schmale Korridor zwischen den Schichten weitet sich sporadisch zur Aussenfassade und unterteilt damit die aussen liegenden Räume in Untergruppen. Das Erschliessungskonzept ist effizient, und die so entstehenden Abstände sind vorteilhaft.

Die zum Hof hin orientierte Raumschicht ist gegenüber der aussen liegenden allerdings deutlich benachteiligt. Im 1. OG, wo sich die eher offenen Gemeinschafts- und Schulungsbereiche befinden, ist diese Ordnung noch vorstellbar, doch in den Schlafgeschossen wirken der fehlende Sichtbezug und die mangelnde Frischluftversorgung beklemmend. Als Schattenspender ziehen sich um das ganze Gebäude herum orientalisch anmutende Gitterstrukturen aus Betonfertigteilen, die sich in diesem Zusammenhang gestalterisch anbiedern und funktional an das Eingeschlossensein gemahnen. Hier ist der gewünschte öffentliche Charakter, den die Architekten zum Ausdruck bringen möchten, der Nutzung nicht angemessen.

Eine lebenswerte Architektur

Überzeugend ist der Ansatz des Entwurfs von Aldo Nolli und Pia Durisch aus Massagno bei Lugano, der auf dem dritten Rang mit einem Ankauf gewürdigt wurde. In Mies’scher Tradition haben sie die Wege der verschiedenen Nutzenden zum Leitmotiv erhoben und das Raumprogramm danach ausgerichtet. Vier analoge Körper gliedern sich – mal gedreht, mal gespiegelt – in eine durchlaufende Holzstruktur ein. Dazwischen lockern vier blasenförmige Höfe das orthogonale Grundrissprinzip auf.

Die abgerundeten Überdachungen bilden angenehme Aufenthaltsorte zwischen innen und aussen. Die Verlegung der Freiflächen in die Gebäudestruktur ist hier weniger hermetisch als bei dem zweitplatzierten Entwurf. Im Vergleich zum kompakten Siegerprojekt ist die überbaute Fläche erheblich grösser, was von der Jury negativ bewertet wurde. Die Holzkonstruktion, die in der Ausschreibung explizit empfohlen wurde, spricht nicht nur eine zeitgemässe Architektursprache, sondern ist auch unter ökologischen und ökonomischen Aspekten geeignet.

Nach der langen Entwicklungsphase im Vorfeld wäre insbesondere die mit diesem Prinzip einhergehende kürzere Bauzeit vorteilhaft. Die heitere und menschliche Wirkung, die der Bau in seiner Einfachheit ausstrahlt, hebt den Entwurf von seinen Konkurrenten ab und eröffnet eine Perspektive auf ein Wohnumfeld, das den Asylsuchenden zu wünschen gewesen wäre.

Die Mitte der Gesellschaft

Ein grundlegendes Problem bliebe aber auch hier ungelöst: Der vorgegebene Bauplatz in einem nur durch Autos und Züge belebten Grenzgebiet ist ein negativer Aspekt, den auch der gelungenste Bau nicht kompensieren kann. Die mangelnde Einbindung der Bundesasylzentren in bestehende Gegenden ist eine der grossen Hürden, die es zu überwinden gilt.

Der im vergangenen Jahr durchgeführte Wettbewerb für den Neubau eines BAZ mit Verfahrensfunktion, zusammen in einem Gebäude mit der internationalen Polizei in Genf, unterstreicht die Problematik: Das dort zur Verfügung gestellte Grundstück liegt zwischen der Landebahn des Genfer Flughafens und einer Autobahn. Für Rückführungen auf direktem Weg mag das praktisch sein, unter psychischen Gesichtspunkten ist eine solche Umgebung stark belastend. Kein Fussgänger wird sich je dorthin verirren.

Das Gleiche gilt für den soeben entschiedenen Wettbewerb für das Bundesasylzentrum in Altstätten SG: Im Jurybericht wird das Grundstück als «zwischen der Erweiterung von einem Gefängnis und einer Schiessanlage» liegend beschrieben. An solchen Orten sind die Asylsuchenden weitgehend «unsichtbar» untergebracht; umgekehrt bleibt die Bevölkerung den Neuankömmlingen fremd. Beide Gruppen einander anzunähern erfordert deshalb unnötig viel Energie und Aufwand, und man darf sich fragen, inwieweit dies überhaupt gewollt ist.

Ansatz zum Umdenken

Von ethischen und moralischen Appellen abgesehen sind auch Meinungen zu vernehmen, die auf die wirtschaftlichen Chancen verweisen, die die Fähigkeiten und Kenntnisse verschiedener Gesellschaften mit sich bringen und von denen die Schweiz profitieren kann. Damit ändert sich der politische Blick auf die Asylsuchenden: Der Zuzug junger Familien kommt dem Schweizer Arbeitsmarkt gerade auch angesichts der demografischen Entwicklung zugute.

Laut «architecture for refugees», einem Verein, der sich für die verbesserte Integration von Geflüchteten in der Schweiz engagiert, wird statt der Integration der anerkannten Asylsuchenden in die bestehende Gesellschaft inzwischen deren Inklusion angestrebt. Dadurch müssen sich die neuen Mitbürgerinnen und Mitbürger nicht rigoros an das vorherrschende System anpassen, sondern können ihre eigenen, aus kulturellen und religiösen Gründen oftmals anderen Bedürfnisse einbringen. Wenn es gelingen könnte, dass sich die Kulturen gegenseitig anerkennen, so könnten beide Seiten ihre noch angstgesteuerte Unsicherheit langsam überwinden und die in ihrer Folge entstandene Regulierungsdichte abgebaut werden.

Es würde sich lohnen, den enormen Verwaltungsapparat, den wir als Gesellschaft dem Bund aufbürden, zu reduzieren. Mit experimentellen, provisorischen Architekturen jenseits der herrschenden Zwänge liesse sich Geld einsparen, das in der humanitären Betreuung der Migrantenströme besser angelegt wäre. Die ganz praktischen Fragen des ersten Empfangs könnten wesentlich vereinfacht werden; damit würde ein grosser Kritikpunkt an der Asylpolitik entschärft, nämlich der des ungeheuren Aufwands. Dafür ist es allerdings nötig, die Asylantragsstellenden, ob temporär oder auf Dauer, als Teil unserer Gesellschaft anzuerkennen und damit die Voraussetzung für eine gelungene Inklusion zu schaffen.

[Informationen zum gerade entschiedenen Wettbewerb für das Bundesasylzentrum Altstätten SG unter competitions.espazium.ch

Porträt des Büros Lopes Brenna Architekten (Entwurfsverfasser 1. Preis) in unserer Reihe «Junge Architekten»: espazium.ch/andere-raeume-lopes-brenna-architekten]TEC21, Fr., 2019.02.08

08. Februar 2019 Hella Schindel