Editorial

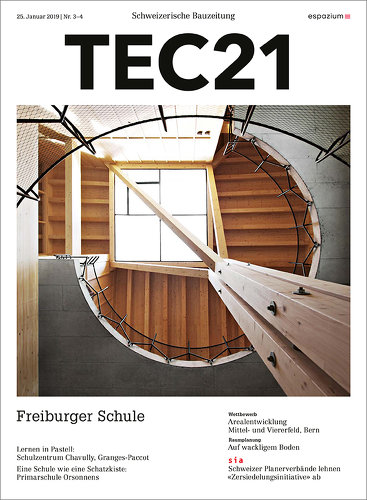

Erst waren es Bildungstempel, später Lernfabriken, dann kam die «Schule als Quartier». Die Bezeichnungen und ihre immer häufigeren Wechsel dokumentieren die Entwicklung der pädagogischen Konzepte. Seit 2007 besteht das HarmoS-Konkordat, die interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule mit dem Ziel, die schweizerische Schullandschaft zu vereinheitlichen. Dass diese Annäherung aber zumindest auf architektonischer Ebene viel Spielraum zulässt, zeigen unsere Beispiele zweier Primarschulen aus dem Kanton Freiburg. Nicht die heute geforderten Clustermodelle, Atelierschulen oder Lernlandschaften nehmen sie als Referenz, sondern die ländliche Kultur, in die sie eingebettet sind oder die an den beiden Standorten Granges-Paccot und Orsonnens zumindest früher einmal vorherrschte.

Dass beide Bauten jeweils von externen Architekten geplant wurden – der in Granges-Paccot vom Zürcher Büro Oeschger Schermesser Architekten, jener in Orsonnens von den Mallorquiner TEd’A Arquitectes –, macht den Bezug zum Lokalen besonders bemerkenswert.

Über die rurale Analogie hinaus zeigen die Beispiele aber vor allem, wie Schulhäuser heute sein können, trotz rigiden Vorgaben in finanzieller, pädagogischer oder energetischer Hinsicht: bunt, verspielt, inspirierend und architektonisch herausfordernd – und mit einer Leichtigkeit, die man bei der gleichen Bauaufgabe in der Deutschschweiz manchmal vermisst. Ein Blick über den Röstigraben lohnt sich.

Tina Cieslik