Editorial

Ziegel, Backstein oder Klinker – die im täglichen Gebrauch oft synonym verwendeten Namen bezeichnen allesamt ein einziges Baumaterial: in Öfen gebrannte, aus tonhaltigem Lehm hergestellte künstliche Steine. Während Bezeichnungen, Zusammensetzung, Farben, Formate und Verbände variieren, haben sich Herstellung und Anwendung der «gebrannten Erde» in all den Jahrtausenden – die ersten bekannten Ziegel entstanden 6300 v. Chr. in Mesopotamien – im Grundsatz kaum verändert.

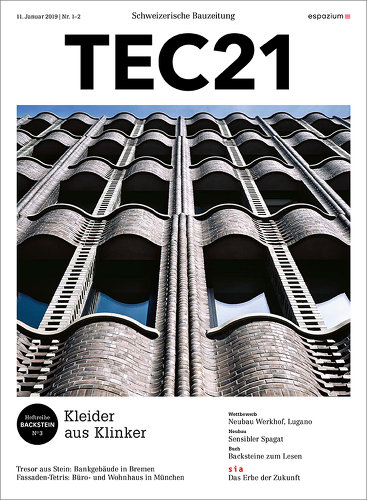

Nach «Backstein – neuer Favorit der Minimalisten» (TEC21 36/2017) und dem Um- und Weiterbau «Hamel-Gebäude, Arbon» (TEC21 21/2018) widmen wir die dritte Ausgabe unserer Heftreihe «Backstein» diesmal den sinnlichen Aspekten des Materials. Die Beispiele aus St. Gallen, München und Bremen, ein Krematorium, ein Wohn- und Geschäftshaus und eine Bank, reichen von geometrisch-schlicht bis hin zu verspielt-opulent. Sie zeigen einmal mehr die Wandelbarkeit von Backstein – und auch, dass sich der bisweilen hohe Aufwand bei der Planung und auf der Baustelle lohnt. Die zeitlose Erscheinung der vorgestellten Bauten transportiert die archaische Kraft der gebrannten Erde mühelos ins Heute.

Tina Cieslik