Editorial

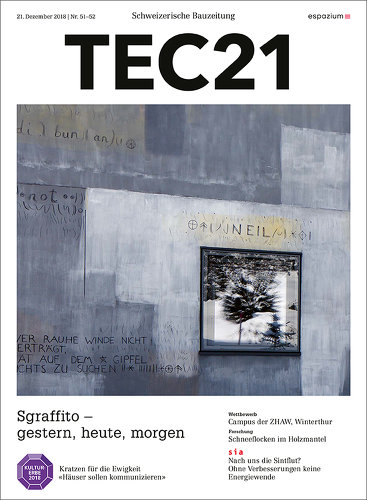

Mit dem Tätowieren verglich Johannes Florin von der Bündner Denkmalpflege bei unserem Gespräch zu dieser Ausgabe die Sgraffitotechnik. Tatsächlich gibt es einige Gemeinsamkeiten: Bei beiden Anwendungen werden Motive in die Haut geritzt – einmal in die menschliche, einmal in jene eines Gebäudes. Beide Kunstformen erheben Anspruch auf Dauerhaftigkeit, auch wenn die menschliche Lebensdauer nicht annähernd an jene eines soliden Engadiner Bauernhauses heranreicht. Und beide Darstellungsformen sind in Verbreitung und Motivik modischen Strömungen unterworfen. Doch während Tätowierungen heute fast schon zum persönlichen Optimierungsstandard gehören, geriet das Sgraffitohandwerk in Vergessenheit.

Dafür gibt es technische, administrative und auch ästhetische Gründe. Industriell hergestellte zementbasierte Putze verdrängten die aufwendiger zu verarbeitenden mineralischen Produkte.Planbarkeit auf der Baustelle, Herstellergarantien und nicht zuletzt der gestalterisch motivierte Verzicht auf Verzierungen an der Fassade taten ein Übriges. Dabei passen Sgraffiti perfekt in unsere Zeit: Sie bieten individuelle Ausdrucksmöglichkeiten im gesamten Spektrum zwischen Handwerk und Kunst. Und mit ihrer technischen Komplexität, die einfach wirkt, doch viel

Erfahrung voraussetzt, bedienen sie unsere Sehnsucht nach Authentizität und Entschleunigung. Zeit also, die vergessene Technik wiederzubeleben.

Tina Cieslik