Editorial

Angst oder Enthusiasmus: Building Information Modelling löst gegensätzliche Reaktionen aus. Befürworter schwärmen von der neuen Methode: Die gemeinsame Arbeit aller Beteiligten an einem digitalen Modell ermögliche effizientere, ja fehlerfreie Abläufe in allen Projektphasen, von der Planung über die Ausführung und den Unterhalt bis hin zu Um- und Rückbau. Skeptiker dagegen fürchten eine Entmündigung der Planerinnen und Planer durch IT-Fachleute und Facility-Manager – und die Kosten der digitalen Aufrüstung, die vor allem kleinere Büros in den Ruin trieben.

Von jenen, die bereits konkrete Praxiserfahrung mit BIM gesammelt haben, sind differenziertere Meinungen zu vernehmen (vgl. TEC21 42/2016 und 39/2017). Im Berufsalltag zeigen sich die Chancen und Risiken von BIM ganz konkret – und mit vielen Zwischentönen. In diesem Heft hören wir genau hin. Wie reibungslos klappt es wirklich, wenn eine Vielzahl von Planungs- und Ausführungsbüros – die alle mit unterschiedlichen Softwares arbeiten! – ihre Ergebnisse in ein einziges digitales Modell einspeisen? Welche Austauschformate und Spezialprogramme sind nötig, um die Kompatibilität zu sichern? Braucht es neue Arbeitsabläufe, neue Regeln für die Kommunikation? Können kleinere Büros das nötige Know-how erwerben? Und die Archivierungspflicht: Wer stellt sicher, dass die digitalen Modelle über Jahrzehnte hinweg nutzbar bleiben, obwohl laufend neue Updates auf den Markt kommen?

Nicht alle diese Fragen finden eine abschliessende Antwort. Doch es zeigt sich: BIM gehört immer selbstverständlicher zum Alltag vieler Baufachleute. Grund genug also, sich damit zu beschäftigen.

Daniela Dietsche, Judit Solt

Inhalt

AKTUELL

07 WETTBEWERBE

Ausschreibungen und Preis | Der Fast-Blockrand

12 PANORAMA

Ausgezeichneter Stahlbau | Die BIM-Methode: Was müssen Planungsbüros beachten?

23 VITRINE

Aktuelles für digitales Planen und Haustechnik

20 ESPAZIUM – AUS UNSERERM VERLAG

Was macht die Digitalisierung mit Architektur?

26 SIA

Die Brücke bis ins Jahr 2020 steht | Rückzug der LHO 104, 106 und 110 | In die Tiefe planen | SIA-Form Fort- und Weiterbildung

31 VERANSTALTUNGEN

THEMA

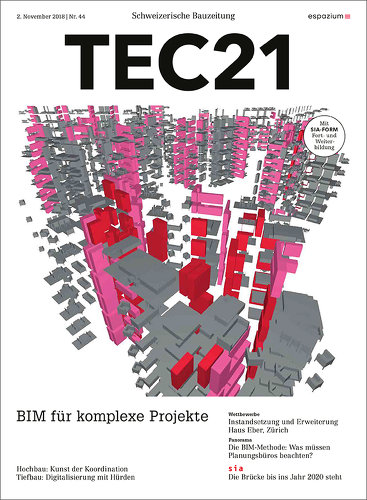

32 BIM für komplexe Projekte

32 KUNST DER KOORDINATION

Marc Pancera

In Bülach wird ein ganzes Quartier neu gebaut – mit einer Vielzahl von Akteuren, die unterschiedliche Softwares nutzen. Der BIM-Manager berichtet, wie das konkret vor sich geht.

38 DIE DIGITALISIERUNG FORDERT DEN TIEFBAU

Julie Picarel, Freddy Locher

In Sachen BIM hinkt der Tiefbau hinterher. Die Gründe sind u.a. die heterogene Datenqualität und die Vergabepraxis öffentlicher Bauherrschaften.

AUSKLANG

42 STELLENINSERATE

45 IMPRESSUM

46 UNVORHERGESEHENES

Kunst der Koordination

550 Wohnungen und 20 000 m² Gewerbefläche entstehen auf dem Glasi-Areal in Bülach. Am Projekt beteiligt sind zahlreiche Planungsbüros, die unterschiedliche Softwares nutzen. Wie fügen sich deren Fachmodelle zum Gesamtmodell zusammen? Wie funktioniert die Kommunikation? Der BIM-Manager, der selbst aus der Reihe der Planer stammt, berichtet.

Nach über 100 Jahren stellte die Vetropac oder Glashütte in Bülach 2002 den Betrieb ein. Auf einmal entleerte sich das 42 000 m² grosse Areal direkt am Bahnhof. Zusammen mit zwei weiteren stillgelegten Industriestandorten in der Nachbarschaft, dem Guss- und dem Herti-Areal, stand ein zentral gelegenes Gebiet von ca. 100 000 m² zur Disposition – eine Fläche, vergleichbar mit jener der Altstadt.

Nach den Erfahrungen in Bülach Süd, wo das Wachstum ab den 1990er-Jahren fragwürdige städtebauliche Qualität und erhebliche Verkehrsprobleme mit sich gebracht hatte, beschloss der Stadtrat, künftigen Investoren in Bülach Nord klare Vorgaben zu machen. Insbesondere forderte er eine gemischte Nutzung und ein Verkehrskonzept, in dem der öV eine Hauptrolle spielt. 2004 erstellte der Stadtrat ein Leitbild, 2010 wurde eine erste Testplanung abgeschlossen, darauf folgten die Teilrevision der Zonen- und Nutzungsplanung sowie ein öffentlicher Gestaltungsplan. Für die Überbauungen fanden Konkurrenzverfahren statt.

Den unter elf Büros international ausgeschriebenen Studienauftrag für das Glasi-Areal gewannen Duplex Architekten 2013. Für das geplante Hochhaus auf dem Areal wurde 2016 ein weiterer Studienauftrag durchgeführt, den wild bär heule Architekten für sich entschieden. Seit Oktober 2018 ist die Baubewilligung für das Areal rechtskräftig. Die Bauarbeiten beginnen 2019, bis 2023 soll das neue Quartier stehen.

Mosaik aus 160 Fachmodellen

Zuständig für die Bauprojekt- und Ausführungsplanung auf dem Glasi-Areal ist die Planergemeinschaft Duplex Architekten | Itten Brechbühl. Sie verwendet dabei BIM. Zum Einsatz kommt ein Koordinationsmodell des gesamten Areals – eine hochkomplexe Angelegenheit: Zum einen sind eine Vielzahl von Planungsbüros beteiligt, die unterschiedliche Softwares nutzen; zum anderen umfasst das Vorhaben 21 Gebäude, die jeweils in sieben Fachmodellen (Architektur, Fassade, Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, Tragwerk) bearbeitet werden.

Zu diesen 140 Fachmodellen kommen die Fachmodelle der Tiefgarage, der Landschaftsarchitektur und der ganzen Werkleitungsplanung des Areals hinzu. Diese ca. 160 ifc-Modelle müssen erstellt, geprüft und koordiniert werden, wobei diese Struktur im BIM-Modellplan des Projektabwicklungsplans festgehalten wird. Dazu eignet sich ein Modellorganigramm in Anlehnung an die Dokumentation des SIA D0270 Kap. F.2.1, ausgeweitet für alle Gebäude.

Offene Standards und Prüfprogramme

Jedes Modell wird in drei Etappen durch mehrere Teilprojektteams geplant. Die Fachmodelle werden pro Gebäude erstellt und koordiniert. Ein weiteres Team koordiniert die Gebäude untereinander zusammen mit der Umgebungsgestaltung und der Werkleitungsplanung. Weil die verschiedenen Architektur- und Fachingenieurbüros jeweils unterschiedliche Softwares verwenden, wäre das Projekt ohne den Einsatz von offenen Standards – etwa dem ifc-Datenmodell von BuildingSmart – nicht zu bewältigen. Das eigentliche Gesamtmodell setzt sich entsprechend aus den Exporten aller ifc-Modelle zusammen, die in einem dafür ausgelegten Model Checker zusammengezogen und geprüft werden.

Für jedes Gebäude ein Koordinationsmodell

Aufgrund der Komplexität gibt es verschiedene Arten von Koordinationsmodellen. Die Teams arbeiten pro Haus organisiert und haben ein entsprechend reduziertes Koordinationsmodell ihres Gebäudes. Auf der Stufe der gebäudeübergreifenden Koordination und der Mengenermittlung kommen Koordinationsmodelle mit allen Fachmodellen zum Einsatz. So wird für den Projektleiter die Komplexität auf die Sichtweise pro Haus reduziert, und er hat sein eigenes Koordinationsmodell pro Gebäude zur Verwaltung und Kommunikation der Pendenzen (Issues im Model Checker).

Die BIM-Koordinatoren bereiten alle Workshops und Besprechungen am Modell vor, die Pendenzen (Issues) werden als Protokolldateien (bcf) ausgetauscht. Mit der Einladung zum Workshop werden die Issues bereits vorgängig versandt; so können sich die Planenden und Spezialisten optimal auf den Workshop vorbereiten und bringen schon Lösungsvorschläge mit.

Planergemeinschaft behält die Führung

Die Koordinationsworkshops werden durch die Projektleiter geführt und durch die BIM-Koordinatoren unterstützt. Dabei stammen beide, Projektleiter und BIM-Koordinator, aus den eigenen Reihen: Es handelt sich um Architekten und Hochbauzeichner der Planergemeinschaft, die für das Bauprojekt- und die Ausführungsplanung zuständig ist. Dieser liegt viel daran, die eigenen Mitarbeitenden zu befähigen und mit der neuen Methode vertraut zu machen.

Die Projektleiter und BIM-Koordinatoren führen in den Workshops die Entscheide herbei und halten diese gemeinsam mit den Fachplanern direkt in der Pendenz am Modell fest. Zum Schluss wird die bcf-Datei wiederum synchronisiert und der PDF-Bericht – ergänzt durch ein Deckblatt mit Teilnehmerliste, Ort und Datum – direkt verschickt. Dies reduziert den bürokratischen Aufwand erheblich.

Modellbasierte Mengenermittlung

Über die Definition der Mengen für die Devisierung wird seit jeher viel diskutiert, woraus man schliessen könnte, das nötige Know-how sei schon längst vorhanden. Aus technischer Sicht mag das stimmen, aber erst mit offenen Standards und regelbasierten Klassifikationssystemen werden die Mengen belastbar und nachvollziehbar. Regelbasiert heisst hier: Es wird definiert, welche Kombination von Merkmalen des ifc-Formats (zum Beispiel Pset_WallCommon.IsExternal) eines Modellelements (zum Beispiel ifcColumn) ausschlaggebend ist für die Zuordnung in eine Klassifikation. Diese Herangehensweise ermöglicht die Kompatibilität mit dem elektronischen Baukostenplan des CRB: Die Elemente in den Modellen konnten dem eBKP-H und dem BKP zugewiesen und die jeweils entsprechenden Grundmengen dazu ermittelt werden.TEC21, Fr., 2018.11.02

02. November 2018 Marc Pancera

«Der Mehrwert liegt bei der Steuerung»

Im Gespräch mit Judit Solt berichtet die an der Glasi-Überbauung massgeblich beteiligte Architektin Sabine Bär über ihre Erfahrungen mit der Anwendung von BIM.

TEC21: Frau Bär, wild bär heule ist ein mittelgrosses Büro, in dem rund ein Dutzend Architektinnen und Architekten arbeiten – und keine IT-Fachleute. Ist die Glasi Ihr erstes BIM-Projekt?

Sabine Bär: Nachdem wir den Studienauftrag für das Hochhaus in der Glasi gewonnen hatten, wendeten wir mit unserem CAD-Programm Vectorworks zum ersten Mal das Building Information Modelling in unserem Büro an. Eine erweiterte Zeichnungstechnik direkt am konkreten Beispiel anzuwenden ist die schnellste Methode, Neues zu erlernen. Wohlgemerkt handelt es sich um eine erweiterte Form des 3-D-Zeichnens auf der vorhandenen CAD-Software. Von der architektonisch-entwerferischen Seite aus betrachtet stellt diese Erweiterung keine Hilfe dar; es nützt einzig für die Detailinformationen der Ausschreibungs- und Kostenplanung.

Beim Glasi-Projekt kommt ein Open-Source-BIM zum Einsatz. Die beteiligten Planungsbüros arbeiten mit unterschiedlichen Softwares, ein Austauschformat ermöglicht das Zusammenfügen der Informationen im Koordinationsmodell. Das setzt einiges an technischem Wissen voraus.

TEC21: Hat sich Ihr Team das Know-how selbst erarbeitet?

Sabine Bär: «Open BIM» ermöglicht es den unterschiedlichen Büros mit ebenso unterschiedlichen CAD-Programmen, Informationen ohne Probleme untereinander auszutauschen und zu lesen. Die dafür notwendige Kommunikation und das Know-how fand programmiertechnisch bei den IT-Spezialisten im Hintergrund satt. So benötigen wir Architekten ausschliesslich gute Kenntnisse und Übung in der 3-D-Anwendung des bürointernen CAD-Programms. Auf dieser Basis werden die BIM-Anforderungen erarbeitet. Das haben wir mit dem Software-Supporter selbst gemacht. Der BIM-Koordinator innerhalb der Projektorganisation auf Seiten des Auftraggebers erstellte übergeordnet einen Projektabwicklungsplan, in dem für alle Arbeitsschritte ein Leitfaden für die Inhalte vorgegeben war. Darin wurde auch der jeweilige Level Of Development festgelegt. Es gibt zu BIM noch keine SIA-Normen – das heisst, das Level der Informationen, die in den Plan einbeschrieben werden soll, muss im Projektabwicklungsplan definiert werden.

TEC21: Bringt BIM nach dieser anfänglichen Investition einen Mehrwert, indem zum Beispiel die Fehlerquote sinkt?

Sabine Bär: Es hängt wie früher sehr stark von den jeweiligen Partnern im Team ab. Studiert ein Fachplaner die Unterlagen noch etwas oberflächlich, wird er seinen Teil auch nicht in der notwendigen Planungstiefe bearbeiten können. Was aber neu hinzugekommen ist, sind Zusatzprogramme, die in der Koordination selbst so genannte Kollisionen herausfinden und anmelden können. Auf diese Weise lassen sich die meisten Fehler – insbesondere in der Haustechnik – schon sehr früh erkennen und eliminieren. Das spart Zeit und erleichtert die Zusammenarbeit. Der Mehrwert der BIM-Methode liegt sicherlich bei der Steuerung und insbesondere der Kostenplanung. Zu einem sehr frühen Zeitpunkt können die Kosten und allfällige Überschreitungen erkannt und angegangen werden.

TEC21: Es heisst, dank BIM würden die Koordinationssitzungen strukturierter und effizienter ablaufen. Stimmt das?

Sabine Bär: Sicherlich werden Koordinationssitzungen effizienter, wenn alle Beteiligten direkt am Modell die Problempunkte besprechen können. Strukturieren muss aber noch immer die Person, die die Sitzung leitet. Wie effizient eine Sitzung abläuft, steht und fällt wie eh und je mit der Vorbereitung aller Teilnehmenden.TEC21, Fr., 2018.11.02

02. November 2018 Judit Solt

BIM – Begriffe in Kürze

Können Sie mitreden? TEC21 hat ein Glossar der wichtigsten Begriffe zum Building Information Modelling zusammengestellt.

Building Information Modelling (BIM) ist eine Methode, bei der Baufachleute verschiedener Disziplinen Informationen zu einem Projekt über Planungs, Bau-, Nutzungs- und Erneuerungsphasen hinweg in einem digitalen Modell zusammenfügen. Das Modell dient als gemeinsame Arbeits- und Archivierungsplattform, vgl. Merkblatt SIA 2051 «Building Information Modelling (BIM) – Grundlagen zur Anwendung der BIM-Methode».

Das offene Austauschformat ifc ist die Abkürzung für Industry Foundation Classes. Es dient dem softwareunabhängigen Informationsaustausch im Bauwesen, insbesondere bei BIM-basierten Projekten. Definiert hat es buildingSMART International, eine Non-Profit-Organisation von Akteuren aus der Bau- und Softwarebranche, darunter auch der CRB. Das ifc-Format ist Open Source und gemäss International Standard registriert (ISO 16739:2013).

Das Format bcf (BIM Collaboration Format) ist ein offenes Standardformat, das von vielen Tragwerks-, HKLSE- und Modellprüfprogrammen verwendet wird, um ifc-Modellen Kommentare, Bildschirmfotos, Kamerapositionen und 3-D-Schnittebenen hinzuzufügen. Der bcf-basierte Datenaustausch wird verwendet, um Überschneidungen (etwa Kollisionen, Modellierungs- und andere Fehler) zu identifizieren. Solche Unstimmigkeiten können entstehen, wenn mehrere Modelle aus verschiedenen Applikationen in einem Programm (zum Beispiel einem Model Checker) zusammengefasst werden.

Model Checker sind Programme, mit denen sich die Qualität eines BIM-Modells als Ganzes überprüfen lässt. Die Komponenten werden einzeln oder in einer Gruppe analysiert, um Kollisionen festzustellen.

Die Schweizerische Zentralstelle für Baurationalisierung CRB entwickelt und vertreibt Arbeitsmittel für die Administration und Verständigung im Bauwesen, etwa den Normpositionen-Katalog NPK, den Baukostenplan BKP, den elementorientierten Baukostenplan Hochbau eBKP-H und den Standard eBKP-Gate, der den eBKP mit dem NPK und dem BKP verbindet. Der CRB ist Mitglied von buildingSMART International. Die Trägerverbände des CRB sind der Bund Schweizer Architekten BSA, der Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein SIA und der Schweizerische Baumeisterverband SBV.

Bauen digital Schweiz ist die führende Plattform für die digitale Transformation der Schweizer Bau- und Immobilienwirtschaft und umfasst Institutionen, Unternehmen und Verbände, darunter auch den SIA. Sie veranstaltet den Schweizer BIM Kongress.

www.buildingsmart.org

www.bauen-digital.chTEC21, Fr., 2018.11.02

02. November 2018 Judit Solt

Die Digitalisierung fordert den Tiefbau

Digitale Daten sind der Rohstoff unserer heutigen Wissensgesellschaft. Während im Hochbau schweizweit bereits etliche Projekte digital abgewickelt werden, hinkt der Tiefbau hinterher. Die Gründe liegen unter anderem in der heterogenen Datenqualität und der Vergabepraxis öffentlicher Bauherrschaften.

Im Tiefbau stehen, anders als im Hochbau, in der Regel wenige Fachplanende mehreren Auftraggebenden und Investoren gegenüber: private Bauherren, öffentliche Hand, Vertreter der einzelnen Energie-, Versorgungs- und Telekommunikationsunternehmen. Deren variierende Ansprüche an die Infrastrukturen, die Vielzahl der mitbestimmenden Ansprechpersonen und die zusätzlich entstehenden Schnittstellen machen die Digitalisierung im Tiefbau andersartig komplex als im Hochbau.

Hinzu kommen die unterschiedliche Qualität und Verfügbarkeit der Grundlagendaten. Die Daten zu Strassen, Wasser, Abwasser, Gas, Kunstbauten, Raum und Mobilität sowie Liegenschaften liegen heute in vielerlei Formen vor: Pläne als Kopie, eingescannte PDF-Files, Mikrofilme oder 2-D-/3-D-CAD-Daten. Die Infrastrukturdaten müssen umständlich beschafft und mehrfach erfasst werden. Ein digitaler Austausch findet allenfalls in einigen Teilprozessen statt, in späteren Projektphasen wird wieder zu analogen Daten gewechselt.

Ein weiterer Grund, weshalb die Digitalisierung im Tiefbau womöglich noch stockt, ist die heutige Vergabepraxis. Öffentliche Bauherren unterteilen bereits den Planungs- und Projektierungsprozess in mehrere Phasen und vergeben diese an unterschiedliche Fachplanende, ohne die Schnittstellen speziell zu berücksichtigen. Auch wenn ein Infrastrukturprojekt im BIM als Bauwerksmodell geplant wurde und die Daten digital vorhanden sind, ist es heute noch üblich, dass am Ende des Genehmigungsverfahrens, also bei Verbänden, Fachstellen und der Bevölkerung, die Informationen in Papierform vorliegen müssen. Auch Einsprachen werden weiterhin über den Postweg an die Behörden gesandt. Solche und weitere ähnliche Beispiele lassen sich in allen SIA-Phasen skizzieren. So kann es auch sein, dass Projekte in den Vor- und Bauprojektphasen in BIM geplant werden, die Realisierung aber analog weitergeführt wird.

Von analogen zu digitalen Prozessen

Vor einer Digitalisierung muss der Ablauf der SIA-Phasen 1 bis 6 vom linearen Phasenablauf in einen Kreislauf überführt werden. Im Tiefbau, der sich stark am SIA-Prozessablauf orientiert, beginnt ein Projekt im Grunde bei der letzten SIA-Phase «Nutzung/Bewirtschaftung». Die Infrastruktur ist mehrheitlich als Bestand in Form von Daten vorhanden. Allenfalls liegen Erstellungs- und Sanierungsdaten, die Geometrie oder der Materialbeschrieb vor. Viele Auftraggebende nutzen mittlerweile Geoinformationssysteme (GIS).

Diese Programme verwalten Geodaten, also digitalisierte Karten und Pläne, sodass in Folgeprojekten ein wahrer Fundus an digitalisiertem Wissen verarbeitet werden kann (vgl. TEC21 11/2010). Zwar gibt es diverse Standards betreffend Strukturierung und Qualität der Daten, es fehlen aber zukunftsweisende Normen, die die Geschwindigkeit der Digitalisierung abbilden und dadurch eine einheitliche und durchgängige Datenqualität für die Zukunft ermöglichen.

Für die Projektierung stehen diverse Werkzeuge zur digitalen Bearbeitung zur Verfügung, mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen: CAD ist ein hervorragendes Konstruktionswerkzeug, in der Regel aber zu schwach für den Umgang mit umfangreichen Datenbanken. Geoinformationssysteme können mit den Datenbanken gut umgehen, sind jedoch schwerfällig in konstruktiven Aufgaben. BIM ist ein Prozess beziehungsweise die Sammlung aller Bauwerksdaten in einer Datenbankstruktur, die in einer visuellen wie auch numerischen Weise abgefragt werden können.

Für den Tiefbau ist ein Zusammenrücken aller Systeme unumgänglich. Zudem braucht es einen weiteren Innovationsschritt in Richtung intelligenter Systeme, was bedingt, dass bereits im Bauwerksmodell die Funktionsweise einer Infrastruktur definiert wird. Das heisst, die Kausalzusammenhänge und die zugehörigen Normparameter müssen im Modell definiert sein. Hinterlegt man dem Modell das Wertesystem des nachhaltigen Bauens, so lassen sich Best Practices durch Szenarien und Variantensimulationen nachvollziehbar eruieren.

In der Praxis bedeutet dies eine kontinuierliche Bewertung von Varianten aufgrund zuvor definierter Kriterien, damit die beste Lösung den Weg in die Umsetzung findet. Es sind eine Reihe von Standard- und Spezialsoftwares im Einsatz, die mehr schlecht als recht mit Informationen aus BIM, GIS oder anderen Datenbanken umgehen können. Hier gilt es, die Hürde der ungenügend definierten Schnittstellen zu überwinden, um die Effizienz und Qualität durch eine dynamische Nachführung zu steigern.

Ausschreibung und Bewilligungsprozess

Für Auftraggebende und Unternehmen wird es interessant, wenn das digitale Modell für die Kostenberechnung und Angebotserarbeitung genutzt wird. Dank der Schnittstelle SIA 451 werden bereits heute Leistungsverzeichnis und Angebote digital ausgetauscht. Wenn der Prozess mit dem digitalen Modell unkomplizierte und rasch geführte Interaktionen zulässt, werden sich sowohl die Projekte als auch die Angebote der Bauunternehmungen verbessern. Fehler können lang vor der Bauausführung erkannt und korrigiert werden.

Arbeitsabläufe und Baumethoden sind im Projekt und der Kostenkalkulation realistisch berücksichtigt. Erste Ansätze der digitalen Kostenberechnung gehen bereits viel weiter. Aus dem Modell lassen sich Bestellmengen für Rohre, Kabel oder Schachtbauteile ableiten. Aus dem Bauzeitenplan wird das spätestmögliche Lieferdatum übernommen, das ermöglicht eine Just-in-Time-Lieferung und senkt die Lagerkosten.

Ferngesteuerte Baumaschinen

Dank GPS-unterstützter Maschinensteuerung lässt sich das virtuelle Modell bereits heute auf die Produktions- und Baumaschinen vor Ort übertragen. Die Bauleitung führt Kontrollen und Abnahmen künftig nur noch mit Tablets durch, dokumentiert Änderungswünsche vor Ort und lässt sie unmittelbar in das Modell einfliessen.

Das digitale Modell ermöglicht eine schnelle Ausmasserstellung und zeitnahe Rechnungsstellung, was Wettbewerbsvorteile bringt. Gleichzeitig können alle Zulieferer auf die vorhandenen Daten zugreifen, miteinander kommunizieren und die aktuelle Ausgangslage in ihre Lieferung einfliessen lassen. Nach der Realisierung erhält die Bauherrschaft für den Betrieb ein aktualisiertes 3-D-Modell.

Ein weiterer Schritt in Richtung Digitalisierung im Tiefbau sind Web-Applikationen für den laufenden Betrieb und Unterhalt.[1] Die Infrastrukturdaten sind systemübergreifend inventarisiert. So können dank digitalem Arbeiten Synergien bestmöglich genutzt und verschiedene Massnahmen, wie die Sanierung des Deckbelags, der Ersatz des Glasfasernetzes oder die Inspektion von Ver- und Entsorgungsleitungen, gebündelt umgesetzt werden. Besser strukturierte und normierte Daten sowie ein optimierter Informationsaustausch führen unmittelbar zu Kostenreduktionen und Effizienzsteigerungen.

Schlüssel zum Erfolg

Die Förderung der Digitalisierung erfordert eine starke Mitarbeit von Verwaltung und Politik. Der Bundesrat hat dies erkannt und Anfang September 2018 seine Strategie «Digitale Schweiz» verabschiedet (vgl. Kasten unten). Darin werden unter anderem die «hochwertige, effiziente und sichere Kommunikationsstruktur» und die «intelligente, vernetzte und effiziente Mobilität» als Aktionsfelder identifiziert. Der Bund möchte die Vernetzung und höhere Innovationsfähigkeit der Schweizer Wirtschaft mittels Geodaten fördern.

Die Chancen, die der digitale Wandel eröffnet, sind mindestens genauso gross wie die Herausforderungen. Sicherlich verbessert die kontinuierliche Anwendung von BIM längerfristig die Qualität und Verfügbarkeit von Informationen und ermöglicht Entscheide auf Grundlage präziserer Fakten. Durchgängige Informationsflüsse ohne Medienbrüche nützen schlussendlich auch dem Auftraggebenden, dem Projektierenden und dem Unternehmer. Eine «One size fits all»-Lösung kann es in diesem Bereich jedoch nicht geben. Damit die Digitalisierung im Tiefbau eine Chance hat, müssen Geschäftsmodelle von Kundinnen und Kunden her gedacht werden. Im Vordergrund stehen dabei das Kostenmanagement und die Life-Cycle-Optimierung, ausgerichtet an den SIA-Phasen.

Anmerkung:

[01] INVERS (http://invers.ewp.ch), eine Dienstleistung von ewp, bietet ein umfassendes Angebot über alle Infrastrukturen an und deckt den gesamten Prozess des Werterhaltungsmanagements integral ab.TEC21, Fr., 2018.11.02

02. November 2018 Julie Picarel, Freddy Locher