Editorial

Bedürfnisse von Touristen wandeln sich. Gerade die zunehmend gefragten Privatunterkünfte lassen den Glanz der Sterne verblassen und zeigen, dass heute vielmehr das authentische Erlebnis eine zentrale Erwartung Reisender darstellt. Aus diesem Grund lassen sich Hotelbesitzer, der Tourismusverband Schweiz, aber auch branchenferne Institutionen wie der Heimatschutz Ungewöhnliches einfallen, um das Überleben ihrer Häuser zu sichern, und nutzen Räume, die ursprünglich anderen Zwecken zugedacht waren. So eröffnen sich für historische Bauten, die einen wichtigen Anteil an unserem Schweizer Kulturerbe darstellen, neue Perspektiven im Tourismus.

Der Pferdefuss alter Hotels ist der oftmals eingeschränkte Komfort. Das fängt an mit schwer erreichbaren Lagen in den Bergen und spürbaren Temperaturschwankungen in den Räumen und endet bei Bädern, die längst nicht so luxuriös sind, wie es manche Gäste von zu Hause kennen. Um über diese Umstände hinwegzutrösten und trotzdem anziehend zu wirken, bleibt den Gastgebern neben hervorragendem Service die Möglichkeit, die Häuser baulich und betrieblich anzupassen. Die Frage nach der Angemessenheit von Eingriffen ist sowohl für den Tourismus als auch für den Denkmalschutz zentral. In einigen Fällen gelingt es, die Andersartigkeit der Bauten in das touristische Erlebnis zu integrieren. Manchmal kann schon ein neues Betriebskonzept zu positiven Veränderungen führen.

Wie kann diese Gratwanderung zwischen flüchtigen Trends und langfristigem Engagement gelingen? Dieser Frage geht TEC21 im aktuellen Heft nach.

Danielle Fischer, Hella Schindel

Inhalt

AKTUELL

07 WETTBEWERBE

Ausschreibungen und Preise | Schützen und heilen

12 PANORAMA

Die Vergangenheit neu erfunden | Stadtplanung als Gebietsmanagement

16 ESPAZIUM – AUS UNSERERM VERLAG

Ausgezeichnete Hotels

18 VITRINE

Aktuelles aus der Baubranche | Designers’ Saturday

21 SIA

Digital und smart | Baukultur in die Bildung! | Farbe und Material im öffentlichen Raum

24 VERANSTALTUNGEN

THEMA

26 ZEITREISEN – TOURISMUS IN DER SCHWEIZ

26 LEBENFDIGE RÄUME STATT KULISSEN

Roland Flückiger-Seiler

Historische Hotels sind ein bedeutendes Kulturerbe der Schweiz. Ihre bauliche Substanz muss allerdings laufend angepasst werden.

30 PERSPEKTIVENWECHSEL

Danielle Fischer und Hella Schindel

Das touristische Unterkunftsangebot weitet sich hierzulande auf Objekte aus, die ursprünglich andere Funktionen erfüllten.

AUSKLANG

36 STELLENINSERATE

37 IMPRESSUM

38 UNVORHERGESEHENES

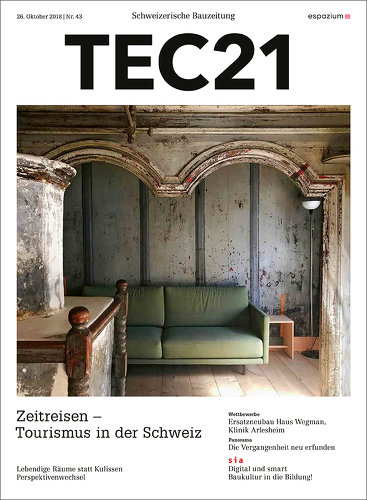

Perspektivenwechsel

Touristische Unterkünfte in der Schweiz weiten sich immer öfter auf Räume aus, die ursprünglich anderen Nutzungen dienten. In einem ehemaligen Zollhaus in Bern und im jahrhundertealten Türalihuus in Valendas wird die Architektur unterschiedlich als Teil des Ferienerlebnisses inszeniert.

Die Schweiz hat keine grossen modernen Architekturikonen wie das Guggenheim Museum in Bilbao oder die Hamburger Elbphilharmonie, durch die täglich zehntausende Besucher strömen. Auch historische Anlagen von der Ausstrahlung der Alhambra oder der Loire-Schlösser fehlen. So erstaunt es nicht, dass Architektur auf der Wunschliste internationaler Touristen in unserem Land bestenfalls ein sekundäres Kriterium ist. An erster Stelle steht die Landschaft mit den Bergen und Seen. Dennoch prägen Dörfer, historische Stadtteile, Brücken und Viadukte diese Landschaft massgebend mit. Sie bilden ein in der Schweiz gut erhaltenes Kulturerbe und tragen zum positiven Image bei, das Reisende von unserem Land haben.

Zu diesem Bild kommt neuerdings ein touristischer Trend hinzu: Es müssen nicht mehr die meistbesuchten Attraktionen eines Orts abgehakt werden – im Vordergrund steht ein herausragendes, einzigartiges Erlebnis abseits des globalen Massentourismus. Und weil die Weltkarte praktisch keine weissen Flecken mehr aufweist, richtet sich der Entdeckergeist mehr und mehr nach innen. Hideaways, Zeitinseln und Yogakurse boomen in Städten wie auf dem Land. Für diese neuen Bedürfnisse gibt es zahlreiche Angebote – die verbindenden Elemente sind Einzigartigkeit und Authentizität.

Hier haken die Anbieter ein: Gefragt sind Unterkünfte, die ein besonderes Erlebnis versprechen. Und das ist nicht nur an das Eintauchen in eine fremde Kultur oder an ein touristisches Highlight gekoppelt. Sogar die bekannte, nahe Umgebung kann aus einem speziellen Blickwinkel neu erscheinen. Mit der Gewöhnung an provisorische Unterkünfte erfährt zudem der Anspruch an bisherige Standards eine Abfuhr: Private Gastgeber, etwa über Airbnb gebucht, bieten statt Fernseher oder Minibar Geheimtipps für ein individuelles Erleben aus der Perspektive des Einheimischen. Solange Sauberkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet sind, lassen sich die Reisenden vermehrt zu ungewöhnlichen Übernachtungsgelegenheiten verführen. Im Zuge der Sharing Economy sind bei der Unterkunftswahl auch ökologische und moralische Überlegungen bedeutend.

Bewohnbare Geschichten

Als Verband aller Tourismusunternehmen springt Schweiz Tourismus auf diesen Zug auf und initiierte für den Sommer 2018 eine unkonventionelle Kampagne: In verschiedenen Schweizer Städten entstanden Pop-up-Hotels. Der Begriff «Hotel» erhält dabei eine erweiterte Bedeutung: Es handelt sich um Unterkünfte auf Zeit – drei bis fünf Monate – in Bauten, die eigentlich andere Funktionen erfüllten. Um den Gästeservice zu gewährleisten, sind sie jedoch einem konventionellen Betrieb angegliedert. Als gemeinsame Voraussetzung für die Wahl der Orte galt, dass sie Platz für ein Doppelbett boten und über sanitäre Anlagen verfügten.

In Bellinzona konnte man hoch über der Stadt in einer der drei Burgen übernachten. Abends erhielt man feuerpolizeiliche Instruktionen und wurde anschliessend bis zum nächsten Morgen eingeschlossen. In Basel durfte man sich gegen alle Traditionen in einem privaten Fischergalgen am Rheinufer einquartieren, was allein baurechtlich nicht ganz unkompliziert war. Das Angebot, an einem Fischereikurs teilzunehmen und damit an die kulturelle Bestimmung anzuschliessen, machte es möglich. Sanitäre Anlagen und Frühstück bot die nahe gelegene Jugendherberge. Am besten vom Wasser aus zu erreichen war ein im Schilf verstecktes Bootshaus in Kastanienbaum, gerade gross genug, um ein Bett zu beherbergen. Von dort aus liess sich der Vierwaldstättersee aus privater Perspektive betrachten.

Der Luxus dieser Standorte liegt nicht im Komfort oder Service. Ihr Reiz bestand in der zeitlich begrenzten Existenz und der exklusiven Lage, die maximal «instagrammable» war. Die wenigen nötigen Einbauten wurden möglichst frei in die alten Räume gestellt, sodass sie anschliessend spurlos wieder entfernt werden konnten. Auf diese Weise blieb auch ihre Andersartigkeit ablesbar. Die Geschichten, die den Häusern eingeschrieben sind, werden so Teil des touristischen Erlebnisses.

Wohin es führen kann, wenn Bilder von vermeintlich unberührten Orten viral gehen, konnte man vor einiger Zeit am Beispiel des Berggasthauses Äscher in Wildkirchli AI verfolgen: Es landete auf dem Cover von «National Geographic» als einer der schönsten Orte der Welt und wurde anschliessend überrannt. Die Wirte haben zum Ende dieser Saison gekündigt. In deutlich geringerem Ausmass, aber ebenfalls über die Attraktivität der Bilder in den sozialen Netzwerken haben die Pop-up-Hotels eine grosse Nachfrage ausgelöst.

Übernachten im Zollhaus auf der Brücke

So wurde ein Hotelzimmer auf Zeit in ein ehemaliges Zollhaus zwischen der Berner Altstadt und dem Bärengraben implantiert. Es steht als einer von vier quadratischen Wächtern, aus dem ortstypischen grünen Sandstein gefügt, auf der Nydeggbrücke (1844) und wurde nur wenige Jahre zum Zolleintreiben benutzt: Die Idee, eine Gebühr für das Begehen der zwar privat gebauten, sich aber eindeutig im städtischen Raum befindlichen Brücke zu entrichten, wollte den Bernern offenbar nicht einleuchten.

Nach der späteren Nutzung als Wohnhaus des Bärenwächters und langen Zeiten des Leerstands bis zuletzt als Standort des Swiss Brand Museums, das allerdings wegen einer schwierigen Positionierung zwischen Kunst und Kommerz schnell wieder verschwand, hat es die Stadt Bern erneut zur Miete ausgeschrieben. Die Betreiber zweier benachbarter Restaurants ergriffen in Kooperation mit Schweiz Tourismus die Gelegenheit und beauftragten die Berner Architekten Campanile + Michetti mit dem reversiblen Ausbau der Liegenschaft.

Die Oberflächen tragen zum Teil Beschriftungen oder deren Spuren aus den Zeiten als Museum. Vor einem Fenster sind der Bärenpark, die Altstadt und tief unten der Fluss sichtbar. Der Orts reizt in diesem Fall nicht mit seiner «splendid isolation», sondern inszeniert das Wohnen inmitten des städtischen Treibens an einer Lage, wo es sonst nicht möglich ist. Die umgebenden Attraktionen, aber auch die Gesichter der hautnah vorbeiströmenden Touristen und später die nächtliche Stille über dem Wasser schaffen zusammen eine aussergewöhnliche Atmosphäre. Im Kanon der elf Unterkünfte, die in diesem Rahmen zur Auswahl stehen, ist die Übernachtung hier vergleichsweise günstig. Manche Angebote, deren Zimmerpreise sich zwischen 150 und 750 Franken pro Nacht bewegen, sind allerdings schlicht zu kostspielig, um eine Alternative zu Airbnb zu sein.

Fraglich ist auch, ob die Häuser über die kurzzeitige Popularität hinaus vom Projekt profitieren. Die Pop-up-Hotels werden als Magnet eingesetzt, um ein neues Licht auf vermeintlich bekannte Orte zu werfen. Folgenlos für die Umgebung fallen die Liegenschaften anschliessend in ihren Dornröschenschlaf zurück. Nachhaltigkeit scheint in diesem Zusammenhang kein Thema zu sein. Eher geht es um den Gewinn neuer Touristengruppen, und der scheint zu gelingen. Das Angebot trifft auf einen gesellschaftlichen Trend. Die Nähe, die gute Erreichbarkeit und das Fieber, das der enge Zeitrahmen auslöst, machen die Idee innerhalb des Landes attraktiv. Obschon an ein internationales Publikum gerichtet, buchen vor allem Schweizer diese Angebote. Sobald sich die Fotos ins Ausland verbreitet und das touristische Bild der Städte erweitert haben, ist aus Sicht des Marketings der Zweck der Häuser erfüllt.

Eine Reise durch Jahrhunderte

Ebenfalls vor allem von Schweizer Touristen gebucht sind die Häuser der Stiftung Ferien im Baudenkmal. Hier steht der langfristige und qualitativ hochwertige Erhalt des Kulturerbes im Fokus. Im Angebot befinden sich 26 von der Stiftung renovierte Baudenkmäler. Anders als bei den Pop-up-Hotels soll mit den einzigartigen Bauten für die Gäste eine möglichst grosse Bandbreite an Stilen und Epochen der Schweizer Baukultur in allen Landesregionen erlebbar gemacht werden. Gleichzeitig bleiben so historisch wertvolle Bauten erhalten.

Das Türalihuus im bündnerischen Valendas ist Teil eines Dorfgefüges, das seit 2004 durch die Stiftung Valendas Impuls entwickelt wird, um einer Entleerung der Gemeinde entgegenzuwirken. Das preisgekrönte Engagement richtet sich auch auf eine Reintegration leer stehender Häuser. Neben altem Schulhaus und Restaurant begab man sich auch auf die Suche nach einer Nutzung für das Türalihuus, das prominent am Dorfplatz steht.

Nach einer Machbarkeitsstudie durch den Heimatschutz im Jahr 2007 entstand die Idee, das ehemalige Wohnhaus für Ferienwohnungen zu nutzen und damit seine vielschichtige Gestalt mit allen Schwächen und Stärken erlebbar zu machen. Ein gewünschter Nebeneffekt der zwei wochenweise vermieteten Wohnungen ist es, die Gäste in das Dorfgeschehen einzubinden und für die Situation der Einwohner zu sensibilisieren.

Der aus dem späten Mittelalter stammende Hauptteil des Baus wurde in der ferneren Vergangenheit mehrfach um- und ausgebaut sowie aufgestockt. Die Architekten Capaul & Blumenthal erarbeiteten mit der Denkmalpflege zunächst die verschiedenen epochalen Spuren. Malereien an der Fassade wurden in Teilen renoviert, aber nicht rekonstruiert. Auch die Innenräume wirken nicht «oberflächensaniert». Die Architekten verwendeten wenige Materialien, vor allem Holz, Stein, Luftkalk und Schmiedeisen, wie sie ursprünglich eine Rolle spielten. In den ungeheizten Erschliessungsräumen und Küchen, die hauptsächlich in Stein gefasst sind, wurden nach Bedarf neue Stufen oder Beläge zugefügt.

Die Ausstattung der mit Schweizer Klassikern eingerichteten historischen Räume ist, auch in Küchen und Bädern, komfortabel und zeitgenössisch. Dennoch muss sich der Gast den Häusern anpassen: Niedrige Türen, steile Treppen und dunkle Küchen zählen gewöhnlich nicht als Pluspunkte. In diesem Fall fordern sie aber mehr oder weniger sanft zur Auseinandersetzung mit dem Haus und seiner Geschichte, seinen Geschichten heraus, und darin liegt der eigentliche Reiz.

Lebendige Spuren und Schichten

Der Russ aus der Zeit, als man noch am offenen Feuer kochte, wurde auf den Wänden beider Küchen belassen. Nicht nur die Oberflächen verströmen Sinnlichkeit, sie liegt auch in der spärlichen Belichtung und den Gerüchen. Die hellen Wohnräume erzählen dagegen andere Geschichten: Eine Malerei von einem Paar beim Tête-à-Tête auf dem Holztäfer befindet sich im selben Zimmer wie ein geisterhaftes Gesicht, das früher den Hintergrund eines Büfetts schmückte. In der «maserierten Stube» imitiert eine Struktur auf dem einfachen Fichtentäfer ein edleres Holz. Diese befand sich in gutem Zustand, sie musste lediglich gereinigt und mit Leinöl behandelt werden.

Je nach Nutzung sind die Holzauskleidungen von simplen Bretterwänden bis zu reich verziertem Täfer abgestuft. Wände und Decken der Schlafzimmer sind schmucklos mit alten Holzkassetten verkleidet. Aus Löchern in diesem Täfer ragen Haken und seltsame Ketten, die wahrscheinlich von ehemals landwirtschaftlichen Funktionen der Zimmer zeugen. Ansonsten strahlen die Schlafräume klösterliche Einfachheit aus.

Im Haus das Reiseziel

Die individuellen Räume zu entdecken ist ein Erlebnis voller Überraschungen. Mancherorts führen ein paar Stufen hinauf und hinab zu einer weiteren Tür, hinter der sich noch ein unerwartetes Zimmer verbirgt. Insgesamt erinnert das Haus an die alten amerikanischen Patchworkarbeiten, die von einer Generation zur nächsten weitergegeben, immer wieder ausgebessert, geflickt und den veränderten Bedürfnissen angepasst wurden. In diesem Sinn werden die zukünftigen Feriengäste das Erscheinungsbild weiter verändern und ihren Teil zur Haushistorie beitragen. In seiner handwerklichen Sorgfalt – und scheinbar ohne die Substanz zu werten – wirkt der Bau kostbar und in der Zeit verankert.

Mit der Öffnung von Baudenkmälern gelangen diese aus dem bewahrenden musealen Kontext zurück in die Gesellschaft. Die Schweizer Kombination von gepflegtem Kulturgut, Landschaft, hochstehendem Gastronomie- und Hotelangebot kommt dem touristischen Trend zu Authentizität und Erlebnis entgegen und kann vielfältig interpretiert werden.TEC21, Fr., 2018.10.26

26. Oktober 2018 Danielle Fischer, Hella Schindel