Editorial

Ein Lückenschluss wird in den meisten Bereichen positiv aufgenommen. Politiker strahlen in Kameras, wenn sie etwa bei neuen Verkehrswegen das Band durchschneiden dürfen. Schliesslich soll von nun an alles besser laufen. Bei Laufwasserkraftwerken sieht das schon etwas anders aus. Einsprachen, Beschwerden und Proteste sind hier vorprogrammiert, mehr noch als im Verkehr. Das Gemeinschaftskraftwerk Inn – das grösste Flusskraftwerk, das derzeit in den Alpen entsteht und eine Kraftwerkslücke im Grenzgebiet Schweiz-Österreich schliesst – bildet da keine Ausnahme. Gemäss den Projektleitern Franz Gappmaier und Christian Schlatter ist die Resonanz gegenüber dem Projekt seit Baubeginn aber bedeutend positiver geworden. Negative Stimmen im Umfeld der Kraftwerksbaustelle seien praktisch verstummt. Dafür haben sich die am Bau Beteiligten mit vielfältigen anderen Unannehmlichkeiten herumzuschlagen: Unternehmerwechsel, Baustellenflutung, Eigentümerwechsel, geologische Unwägbarkeiten – Grossprojekte bergen mitunter allerhand Tücken.

Bis die Turbinen ihren Betrieb aufnehmen können, dauert es zwar nun etwa zwei Jahre länger als anfänglich geplant, und es wird teurer, aber am Ende werden auch hier Personen des öffentlichen Lebens für die Kameras stillhalten. Wünschen wir gutes Gelingen, denn auch wenn aus Sicht der Umwelt bei der Wasserkraft nicht alles eitel Sonnenschein ist – den Strom, den sie produziert und den wir alle verbrauchen, nehmen wir meist ohne Zögern entgegen.

Peter Seitz, Redaktor Bauingenieurwesen

Inhalt

AKTUELL

07 WETTBEWERBE

Ausschreibungen | Genius Loci

12 PANORAMA

Kreuzung auf drei Ebenen | Gebäudezertifizierung und Recycling

17 ESPAZIUM – AUS UNSERERM VERLAG

Grün am Bau

18 VITRINE

Weiterbildung | Aktuelles aus der Baubranche

20 SIA

«Ein Ingenieur erklärt uns Architektur?» | Fassadenmaterial bietet mehr als nur Witterungsschutz | SIA-Form Fort- und Weiterbildung

24 VERANSTALTUNGEN

THEMA

26 GEMEINSCHAFTSKRAFTWERK INN

26 EIN GLIED IN DER KETTE

Peter Seitz

Für sich allein kann das Gemeinschaftskraftwerk Inn nicht sinnvoll betrachtet werden – stellt es doch den Lückenschluss in einer Kraftwerkskette dar.

30 VERSTROMTER SCHWALL

Peter Seitz

Die Stromerzeugung des Gemeinschaftskraftwerks Inn dient gleichzeitig einer Schwallreduktion. Bis zur Inbetriebnahme gilt es zahlreiche Hürden und Widrigkeiten zu nehmen.

AUSKLANG

26 STELLENINSERATE

45 IMPRESSUM

46 UNVORHERGESEHENES

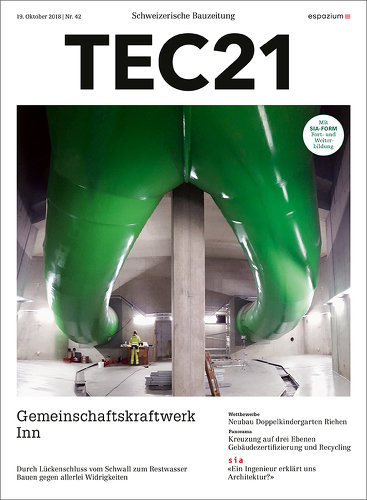

Verstromter Schwall

An der Grenze Schweiz-Österreich, an der sich der Inn vom Unterengadin nach Tirol verabschiedet, entsteht seit 2014 das Gemeinschaftskraftwerk Inn. Mit einer Leistung von 89 MW soll das grösste derzeit im Bau befindliche Flusskraftwerk der Alpen 90.000 Haushalte mit Strom versorgen. Allerlei Tücken verzögern den Start jedoch um etwa zwei Jahre auf 2020.

Das Prinzip ist einfach. Man fasse Wasser in möglichst grosser Höhe, leite es unter wenig Höhen- und Reibungsverlust zu einem Punkt oberhalb eines tiefer gelegenen Talbodens und lasse es in einem Druckschacht wieder ins Tal zurückfliessen, wo es auf Turbinen trifft. Schon hat man ein alpines Ausleitungskraftwerk und kann Strom ernten. Die Umsetzung eines solchen Konzepts bietet jedoch ausreichend Konfliktpotenzial und mancherlei Fallstricke und setzt, wie andere Grossprojekte auch, viel Durchhaltevermögen voraus. Davon können die Planer des Gemeinschaftskraftwerks Inn (GKI), eines grenzüberschreitenden Projekts zwischen der Schweiz und Österreich, ein Lied singen.

Das Kraftwerk beginnt bei der Stauanlage Ovella unterhalb Martina GR im Grenzgebiet. Auf 2.6 km wird der Inn aufgestaut (Stauziel: 1029.5 m ü. M.) und sein Wasser über einen orografisch rechts des Flusses gelegenen, unterirdischen 23.2 m langen Druckstollen bis oberhalb von Prutz in Österreich geführt %%gallerylink:42948:(vgl. Plan)%%. Hier steht das Wasserschloss, das Druckschwankungen aus Anfahr- und Abstellvorgängen im Triebwassersystem abmindert. Über einen gepanzerten Schrägschacht wird das Wasser ins grösstenteils unter der Erde liegende Krafthaus geleitet, in dem es mittels zweier Francis-Turbinen verstromt wird (Turbinenachse auf 863.80 m ü. A.). Über den gedeckten 300 m langen Unterwasserkanal fliesst es zurück in das Flussbett des Inns.

Wehr am besten aller schlechten Standorte

Verschiedene Faktoren führten zum gewählten Standort der Stauanlage, der nicht ideal ist, aber als am wenigstens schlecht bezeichnet werden kann. Neben der Stromerzeugung dient das GKI auch der Schwallsanierung in seinem Flussabschnitt. Daher muss es einen genügend grossen Stauraum aufweisen, um den eingeleiteten Schwall aus der oberhalb gelegenen Anlage Martina der Engadiner Kraftwerke aufnehmen zu können (vgl. «Ein Glied in der Kette»). Einer Verschiebung nach oberstrom stand also diese Wassereinleitung respektive eine Verringerung des Stauraums entgegen.

Nach unterstrom waren die Möglichkeiten einer Versetzung des Wehrs durch den drohenden Verlust von energetisch wertvoller Höhenlage, schlechtere Zugänglichkeit der Baustelle und eine Gefährdung durch Lawinen stark eingeschränkt. Auch am nun gewählten Standort müssen Lawinen berücksichtigt werden. Um ein Überschwappen und eine Flutwelle im Inn durch einen Lawinenabgang in den Stauraum zu verhindern, ist im Wehrreglement eine Stauabsenkung um einen Meter im Winter festgelegt.

Am orografisch rechten Innufer begrenzt eine 650 m hohe, steile Felswand die Stauanlage. Ohne umfangreiche Sicherungsmassnahmen hätte die Flanke eine ständige Bedrohung durch Steinschlag dargestellt. Von Beginn an schätzten die Planer diese Vorarbeiten als zeitkritisch für den Terminplan der Baustelle ein. Ohne einen genügenden Steinschlagschutz konnten weder die Arbeiten an der eigentlichen Anlage noch die Vorarbeiten hierfür aufgenommen werden. Daher waren intensive Felssicherungsmassnahmen mit Schutznetzen geplant; bei deren Umsetzung stellte sich jedoch heraus, dass ihr Ausmass als zu gering angenommen wurde. Es bedurfte zusätzlicher Netzreihen – insgesamt sind es nun 14 Stück – und auch einiger Bodennetze. Über einen werkseigenen, gesicherten Steig sind sie zur Kontrolle und Wartung erreichbar.

Die angebrachten Steinschlagschutznetze haben teilweise mehrere hundert Meter Länge. Eine Fertigstellung der zusätzlich erforderlichen Schutzbauten war vor dem Winter 2014/2015 nicht mehr möglich, sodass sich hier, bereits vor den Arbeiten an der Wehranlage, Verzögerungen um einige Monate einstellten.

Zwei Länder, ein Tal, zwei Sichtweisen

Links des Inns – der Fluss markiert hier die Grenze – verläuft die Kantonsstrasse. Von ihr aus erfolgte die Erschliessung der Baustelle über Baustrassen. Die topografischen Voraussetzungen im engen Tal – auf Schweizer Seite die Kantonsstrasse und auf österreichischer eine unverbaute Talflanke – sorgten schon in der Genehmigungsphase für ein Kuriosum: Das Tal galt im Unterengadin bereits als genutzt und verbaut, während es gegenüber in Tirol als unverbaut eingestuft wurde. Daher lagen den Genehmigungsverfahren in den beiden Ländern für den gleichen Talabschnitt gänzlich andere Randbedingungen zugrunde. Die Augen der Behörden scheinen kurzsichtig und sehen nur bis zur Grenze scharf.

Auch beim Bau der Wehranlage selbst kam es zu unerfreulichen Überraschungen. Der Untergrund besteht aus Innschotter und Hangschutt, der mit Blocklagen versetzt ist und von teilweise senkrecht abfallenden felsigen Talflanken eingerahmt ist. Auch eine ca. 30 m mächtige Schicht von Seeschluffen, setzungsempfindlichen postglazialen Sedimenten, durchzieht die Ablagerungen. Eine Felssohle steht erst bei 80 m Tiefe an. Die Bohrung der Fundierungspfähle gestaltete sich daher anspruchsvoll. Laut Betreiber mussten aufgrund der schlechten Zugänglichkeit des Standorts detaillierte Erkundungsbohrungen vor Baubeginn unterbleiben.

Dies forderte seinen Tribut: Die Felslinien und die anstehende Untergrundbeschaffenheit waren anders erwartet, was Anpassungen der Bohrpfähle erforderlich machte. Von geplanten 26 m mussten sie im Mittel auf 34 m, teilweise sogar auf 45 m verlängert werden. Dies führte nicht nur zu Mehrkosten, sondern wirkte sich auch auf den Terminplan aus. Die Betonarbeiten der Wehranlage konnten daher erst im Frühjahr 2017 aufgenommen werden – ein Jahr vor der ursprünglich geplanten Inbetriebnahme.

Baustellenflutung ohne Hochwasser

Die Wehranlage wird zwei Felder aufweisen. An ihrer rechten Seite ist der Einlauf angeordnet, der das Wasser in den Triebwasserstollen leitet. Bis zu 75 m³/s werden für die Verstromung aus dem Stauraum entnommen, der mit seiner Länge von 2.6 km und einer maximalen Tiefe von 15 m ein Nutzvolumen von 500 000 m³ aufweist. Unterhalb des Stauraums wird der Inn eine Restwasserstrecke, die durch ein dynamisches Restwassermodell beaufschlagt wird.

Die Wehranlage wird in Nassbauweise gebaut. Der Inn wird kleinräumig um das gerade im Bau befindliche Element herumgeleitet – zuerst erfolgt die Erstellung der beiden Wehrfelder, danach der Bau des Triebwassereinlaufs samt Betriebsgebäude mit Dotierturbine und Fischpass. Letzterer soll über 81 Stufenbecken die Fischwanderung flussaufwärts um die Stauanlage herum ermöglichen. Für die Gegenrichtung ist eine eigens konstruierte Fischabstiegsanlage vorgesehen.

Für eine solche Flussbaustelle muss die Hochwassergefahr einkalkuliert und jederzeit im Auge behalten werden. Vor allem Frühlingshochwasser während der Schneeschmelze bei gleichzeitig grossen Niederschlägen können sehr hohe Wasserabflüsse mit sich bringen. Eine gewisse Beeinflussung der Abflüsse ist durch die Steuerung der Speicherabflüsse der oberstrom gelegenen Engadiner Kraftwerke gegeben, die 14 % Anteil am GKI besitzen. Bei einem auftretendem Hochwasser im Inn können diese etwa den Betrieb einstellen, sodass von den Speichern kein Wasser mehr in das Flussbett eingeleitet wird. Die Baustelle ist auf ein HQ30 ausgelegt. Abflüsse, die statistisch gesehen einmal in 30 Jahren auftreten, würden daher ohne Schäden ablaufen. Bei höheren Abflüssen würde die Baustelle irgendwann geflutet werden, respektive müsste man sie kontrolliert fluten, um grosse Schäden möglichst zu verhindern.

Im Winter 2018 kam es tatsächlich zu einer unkontrollierten Flutung der Baustelle, jedoch ohne Hochwasser. Aufgrund der aussergewöhnlich hohen Schneefälle und der damit verbundenen Lawinengefahr war der Baustellenstandort acht Tage lang nicht erreichbar. Nachdem er wieder zugänglich war, stand die Baustelle unter Wasser. Eine Lawine war 600 m unterhalb der Wehranlage in den Inn gestürzt und staute das Wasser zurück. Alpiner Flussbau hat seine Tücken.

Zu wenig Vortrieb vertreibt Unternehmung

Ein für das Projekt GKI zentraler Punkt ist Maria Stein (940 m ü. A.), nördlich von Pfunds. Von hier erfolgt mittels zweier Tunnelbohrmaschinen der Vortrieb des Triebwasserstollens nach Norden und Süden. Ein Fensterstollen erschliesst den späteren Druckstollen, der hier auch seinen tiefsten Punkt hat. Die etwa 12.7 km, die in Richtung Wehr Ovella vorgetrieben werden sollen, wurden im November 2015 in Angriff genommen. Nach Norden zum Wasserschloss begannen im März 2016 die Bohrarbeiten, die ca. 8.9 km umfassen werden. Der Stollen mit seinen 6.5 m Ausbruchsdurchmesser wird mit Stahlbeton-Tübbingen ausgekleidet. Nach deren Einbau – es werden ungefähr 50 000 Stück benötigt – verbleibt ein Innendurchmesser von 5.8 m, was für die Ausbauwassermenge von 75 m³/s ausreicht.

Die Gebirgsmächtigkeit über der Röhre beträgt zwischen 130 m und 1200 m. Vom Wasserschloss mit der Apparatekammer fällt der stahlgepanzerte Schrägschacht mit einem Durchmesser von 3.8 m und einer Länge von 415.7 m zu einer 40.3 m langen Flachstrecke vor dem Krafthaus. Zum Wasserschloss führt ein Zugangstunnel, der über eine Baustrasse am Hang erreichbar ist. Von dort findet – wie auch vom Wehr Ovella her – ein Gegenvortrieb in bergmännischer Bauweise in Richtung der entgegenkommenden Tunnelbohrmaschine statt. Auch der Schrägschacht wurde im Sprengvortrieb ausgebrochen.

Die Vortriebsleistungen beim Bau des Triebwasserstollens fielen unbefriedigend aus. Als Ursache werden etwa unerwartetete Störzonen angeführt, jedoch bleiben die genauen Gründe, die zu einem grossen zeitlichen Verzug dieser Arbeiten führten, eine Sache zwischen Unternehmung und Bauherrschaft. Zum Jahreswechsel 2016/2017 wurde der Bauvertrag für die Erstellung des Triebwasserwegs in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst.

Mittlerweile führt eine neue Unternehmung die Arbeiten fort. Es bedurfte allerdings einiger organisatorischer Raffinesse, dass die Übergabe relativ reibungslos vonstatten gehen konnte.

Australischer Vertrag für Austria

Die installierte Baustelleneinrichtung, etwa Schutter- oder Aufbereitungsanlagen, und natürlich die Tunnelbohrmaschinen, die einer mehrmonatigen Liefer- und Montagezeit bedürfen, gehören bei Vertragsumsetzung normalerweise der Bauunternehmung. Ein Wechsel des Auftragnehmers und Austausch des gesamten Maschinenparks würde eine Baustelle um Jahre verzögern. Andererseits dürfte ein Folgeunternehmer, der ja in direkter Konkurrenz zum Vorgänger steht, kaum Interesse daran haben, die Installation zu seinen Kosten zu übernehmen.

Es galt daher, einen geeigneten Weg zu finden, um die Arbeiten möglichst schnell mit der neuen Unternehmung fortführen zu können. Hierfür blieb kaum eine andere Wahl, als die bereits vorhandene Installation weiter zu nutzen. Diese ging daher bei Auflösung des Vertrags in das Eigentum des GKI über. Mit der ablösenden Unternehmung wurde ein Allianzvertrag abgeschlossen, bei dem die Installationen von der GKI-Gesellschaft dem Auftragnehmer für die Arbeiten zur Verfügung gestellt werden. Diesem Vertragswerk, das 38 Seiten umfasst und in nur drei Wochen ausgearbeitet wurde, liegt ein österreichischer Arbeitsvertrag in Anlehnung an einen australischen Allianzvertrag zugrunde.

«Kernpunkte des Vertrags sind die Definition von Zielkosten und Zielterminen mit einem ‹pain and gain sharing› bei Termin- und Kostenüberschreitungen, aber auch mit Anreizmodellen bezüglich Arbeitssicherheit, Herstellerqualität und partnerschaftlichem Verhalten», schreibt Johann Herdina, Vorstandsdirektor der TIWAG.[1] «Die GKI als Auftraggeber entsendet einen erfahrenen Mitarbeiter in die Allianzsitzungen, die im Prinzip Firmenratssitzungen der Arbeitsgemeinschaft sind, und hat als Bauherr volle Einsicht in die Bilanzunterlagen und ist auch der Vorfinanzierer aller Baustellentätigkeiten.»

Taucher am Boden

Auch beim Bau des Krafthauses und dem anschliessenden 300 m langen Unterwasserkanal kam es zu Unerwartetem. Die Projektierung beruhte auf einer geringeren Durchlässigkeit des Baugrunds, als tatsächlich angetroffen wurde. Der Wasserzufluss im anstehenden Innschotter fiel daher zu gross aus für eine effiziente Wasserhaltung der Baugrube durch Grundwasserabsenkung. Die tiefsten Stellen des Krafthauses liegen immerhin etwa 14 m unter dem anstehenden Gelände. Die Unternehmerlösung setzte daher auf den Einbau von zementgedeckelten Weichgelsohlen im Zu- und Ablaufbereich des Krafthauses (Hosenrohr vor und Saugrohr hinter den Turbinen). Im Bereich des Krafthauses selbst wurde eine Unterwasserbetonsohle eingebracht.

Für diese Arbeiten erstellte man zuerst entlang einer Leitwand eine Schlitzwand um die Baugrube. Injektionslanzen durchdrangen den Baugrund auf die Höhenlagen der angestrebten Weichgelsohlen und verpressten das Injektionsgut zu einer Mächtigkeit von 2 m und einem oberen 30 cm dicken Deckel aus Zement-Gel-Mix. Für das Krafthaus fand bis auf Unterkante der Bodenplatte ein Unterwasseraushub mit Langstiel- und Seilbagger statt. Von einem schwimmenden Ponton aus wurden daraufhin 178 GEWI-Anker (L = 19 m) in den unter Wasser liegenden Baugrund gerammt.

Taucher befestigten die Ankerköpfe, reinigten die ausgehobene Sohle vom Schlamm und bereiteten mit einer Höchstdruckanlage (1000 bar) die Kontaktfläche der Schlitzwand zur zukünftigen Bodenplatte vor. Am Abend des 5. November 2015 begann das Einbringen des Unterwasserbetons für die Bodenplatte des Krafthauses. Der Zeitpunkt im Winterhalbjahr war günstig, weil dann tiefere Grundwasserstände vorherrschen. Innert 16 Stunden wurden 1220 m³ Beton in einem Guss mittels Contractor-Verfahren eingebaut.

Der gedeckte Unterwasserkanal sollte ursprünglich konventionell in einer offenen Baugrube hergestellt werden. Der Wasserandrang machte jedoch den Einsatz eines Spundwandkastens erforderlich, sodass auch hier schliesslich eine Unterwasserbetonsohle eingebracht wurde. Trotz dieser Umstände konnte das Baulos Krafthaus Prutz termingerecht abgeschlossen werden.

Tübbinge, Deponien und Ausgleich

Die Tübbingherstellung für die Auskleidung des Triebwasserstollens erfolgt direkt vor Ort in Maria Stein. Dies bietet bedeutende Vorteile: Da der grösste Teil der Zuschlagsstoffe aus anstehendem Innkies und Hangschutt gewonnen werden kann, reduzieren sich Transporte wesentlich gegenüber einer auswärtigen Herstellung der Betonfertigteile. Die Aushubflächen der Betongesteinskörnungen werden zur Deponierung der rund 1.000.000 m³ Ausbruchgestein aus dem Stollen herangezogen. Von den Schutterzügen wird das Material direkt über Förderbänder zur Deponie geleitet. Eine Weiterverwendung der abgebauten Gesteine – es fällt vorwiegend Kalkschiefer aus dem sogenannten «Engadiner Fenster» an – kam aufgrund der unzureichenden Eigenschaften nicht in Betracht.

Die Installationsflächen in Maria Stein werden nach Abschluss der Arbeiten in ein grosses Biotop umgewandelt – eine von mehreren ökologischen Ausgleichsmassnahmen. Es entstehen verschiedenartige, standorttypische Bepflanzungszonen und Sukzessionsgebiete. Unterschiedliche Wasser- und Uferbereiche sollen einer möglichst breiten Artengemeinschaft zur Verfügung stehen. Auch Flussaufweitungen am Inn werden umgesetzt, und die Fischgängigkeit diverser Bachmündungen soll sichergestellt werden.

Ziel solcher punktueller Massnahmen ist eine Verbesserung der Habitatsbedingungen am Inn. Ein grosser Vorteil für die Lebensgemeinschaften des Flusses sei laut Betreiber die Schwallreduktion auf der gesamten Kraftwerksstrecke zwischen dem Wehr Ovella und dem Krafthaus Prutz. Diese Schwallsanierung wird jedoch nicht als ökologischer Ausgleich angesehen.

Der lange Weg zum Kraftwerk

Die zeitliche Verzögerung bei der baulichen Umsetzung des Gemeinschaftskraftwerks Inn relativiert sich, betrachtet man die Zeiträume, bis ein solches Projekt zustande kommt. Erste Projektstudien (aus San Francisco!) lagen bereits 1928 vor. Zwischen 1948 und 1978 wurden mehrere Projektvarianten in diesem Abschnitt angedacht, eine intensive Planungsarbeit wurde aber erst seit 1978 aufgenommen. Ein 1982 zur wasserrechtlichen Bewilligung eingereichtes Projekt, das dem heutigen sehr nah kommt, scheiterte damals unter anderem am Widerstand der Bevölkerung.

Erst 2003 nahm man die Planung wieder auf. Dies machte einen Staatsvertrag erforderlich, der am 29. Oktober 2003 beschlossen wurde. Bis zu seinem Inkrafttreten vergingen aber nochmals fünf Jahre. Mittlerweile wurden die Genehmigungen in der Schweiz und in Österreich beantragt. Die ersten Genehmigungsentscheide liessen bis zum Jahr 2010 auf sich warten und stiessen auf Widerstand. Es sollte noch bis zum 1. Juli 2013 dauern, bis das Schweizerische Bundesverwaltungsgericht und auf österreichischer Seite der Umweltsenat die endgültige Genehmigung erteilt hatten und der Austausch von diplomatischen Noten diese rechtswirksam werden liess.

Gesellschaftlicher Ausstieg

Das Werk war noch nicht einmal richtig begonnen, da änderten sich schon seine Besitzverhältnisse. Während der Planungs- und Genehmigungsphase hielt die österreichische Gesellschaft Verbund die Hälfte der Anteile. 36 % entfielen auf die TIWAG (Tiroler Wasserkraft AG), 14 % gehörten den Engadiner Kraftwerken. Letztere haben nicht nur aufgrund der Stromproduktion ein grosses Interesse am Projekt, sondern auch wegen der damit verbundenen Schwallreduktion. Der schweizerische Anteil wird mit wesentlichen Bundesbeiträgen gefördert.

Da der Verbund sich nicht in der Lage fühlte, aufgrund der Strompreise am Markt einen Aufsichtsratsbeschluss für einen Baustart herbeizuführen, übernahm die TIWAG einen Grossteil seiner Anteile. Das führte zu Besitzverhältnissen von 76 % bei der TIWAG, noch 10 % beim Verbund und 14 % bei den Engadiner Kraftwerken. Mittlerweile ergab sich nochmals eine Änderung. Der Verbund ist nun komplett ausgestiegen, sodass die TIWAG nun 86 % am GKI innehat.

Die auftretenden Schwierigkeiten ziehen gemäss derzeitiger Prognose einen etwa 16-prozentigen Anstieg der Erstellungskosten nach sich. Eine neue Hochrechnung erfolgt noch 2018. Nicht eingerechnet hierbei sind die Erzeugungseinbussen von etwa zwei Jahren. Aber man soll den Fisch ja nicht verteilen, noch ehe er überhaupt gefangen ist. Den Projektbeteiligten wird jedenfalls ein langer Atem abverlangt, und vielleicht wünschte sich manch einer, Kiemen zu haben, um ab und zu abtauchen zu können. Aber damit tun sich ja sogar Fische oftmals schwer.

Anmerkung:

[01] Johann Herdina, Projekt Gemeinschaftskraftwerk Inn, Grenzüberschreitende technische und vertragliche Herausforderungen, Swiss Tunnel Congress 2018.TEC21, Fr., 2018.10.19

19. Oktober 2018 Peter Seitz