Editorial

Die Frage, wie eine wahrlich demokratische urbane Gesellschaft aussehen könnte und müsste, beschäftigt uns seit langer Zeit. Wir haben diesem Thema mehrere Ausgaben von dérive und dem urbanize!-Festival gewidmet: Perspektiven eines kooperativen Urbanismus, Housing the Many – Stadt der Vielen, Henri Lefebvre und das Recht auf Stadt, Citopia Now, Stadt selber machen und letztes Jahr Demokratie. Mit dem diesjährigen Festival und dieser dérive-Ausgabe setzen wir diese Erkundung fort.

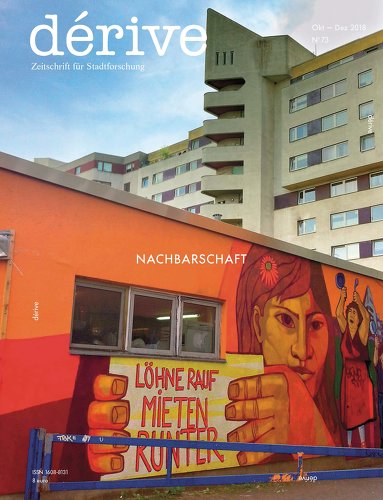

An der Nachbarschaft, dem Titel des vorliegenden Heftes, interessiert uns vor allem die Frage, welche Potenziale und Chancen der Maßstab der Nachbarschaft für Demokratisierung und Teilhabe, für die Stärkung der StadtbürgerInnenschaft und des sozialen Zusammenhalts, für nachhaltigen sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Wandel bietet. Welche politischen, wirtschaftlichen und planerischen Strukturen fördern eine fruchtbare Zusammenarbeit zwischen selbstorganisierten Initiativen, Politik und Verwaltung? Welche KomplizInnenschaften lassen sich auf lokaler Ebene schließen, um gemeinsam lebendige Stadtteile zu schaffen? Wie kann eine Ökonomie des Alltags aussehen, die lokale Strukturen stärkt, sinnstiftende Tätigkeit befördert und sich am Bedarf der Nachbarschaften orientiert? Welche Räume braucht eine lebendige Zivilgesellschaft?

dérive versteht sich als Initiative, deren Arbeit sich der Verwirklichung einer urbanen Gesellschaft im besten Lefebvre’schen Sinn verschreibt. So auch diesmal, wenn es um das Potenzial für eine demokratische Erneuerung geht, die ihren Ausgangspunkt auf der Ebene des Grätzels nimmt, wie der Kiez oder eben die großräumliche Nachbarschaft in Wien heißt. Folgerichtig lädt die Wiener Ausgabe des diesjährigen urbanize!-Festivals unter dem Titel Grätzelhood – Globale Stadt lokal gestalten von 24. bis 28. Oktober in die Nordbahn- halle Wien, um die Potenziale der globalen Gesellschaft im lokalen Maßstab zu erkunden. Wiener Ausgabe deswegen, weil es 2018 auch ein Berliner urbanize!-Festival gibt. Zum zweiten Mal nach 2016, als wir urbanize! gemeinsam mit der Planbude im Hamburger Gängeviertel veranstaltet haben, findet urbanize! nicht nur in Wien, sondern auch in Berlin statt: Save the date! heißt es somit gleich für zwei ziemlich supere Festivaltermine: Gemeinsam mit einer breiten Plattform stadtpolitischer AkteurInnen laden wir von 5. bis 14. Oktober zu urbanize! nach Berlin, knapp danach folgt urbanize! in Wien von 24. bis 28. Oktober.

In Berlin lädt urbanize! unter dem Motto Bewegung. Macht.Stadt. zu 10 Tagen intensiver Beschäftigung mit aktuellen stadtpolitischen Diskursen und Fragestellungen. Lässt sich in der immer schon widerständigen Metropole doch seit einigen Jahren verfolgen, wie eine neue StadtbürgerInnenschaft Gewinn-maximierende Privatisierungen verhindert, Top-down Bebauungspläne kippt, Stadtentwicklungskonzepte selbst erstellt oder Bürger- und Volksentscheide gewinnt. Die Normalität des politischen und Verwaltungshandelns wird in der Bundeshauptstadt deutlich in kreative Unruhe versetzt. Eine Vielzahl an Initiativen und Projekten macht deutlich, wie aus oftmals nachbarschaftsbezogenen Bewegungen heraus Stadt zusammen emanzipativ-demokratisch gestaltet werden kann.

urbanize! in Berlin thematisiert dieses städtische Handeln der Vielen. Es präsentiert und diskutiert Ansätze eines neuen Munizipalismus und verhandelt die Stadt als Gemeingut und Ausgangspunkt einer umfassenden demokratischen Erneuerung. Das Programm will mit lokalen AkteurInnen und internationalen Gästen ausloten, welche gemeinsamen Handlungsmöglichkeiten zwischen der Vielzahl stadtpolitischer Initiativen und Projekte, Politik und Verwaltung, kritischer Wissenschaft und gemeinwohlorientierter Immobilienwirtschaft bestehen. Debattiert wird die Schaffung nachhaltiger Strukturen und Kulturen für eine breit aufgestellte Stadtentwicklung von unten, die sich aus den Bedürfnissen und Fähigkeiten der vielfältigen Stadtgesellschaft speist. An die dreißig stadtentwicklungspolitische Berliner AkteurInnen laden zu Vorträgen, Podien, Workshops, Führungen und Exkursionen ein. Es gilt bestehende Wege zu erkunden und neue zu ebnen: Für eine plurale und kollaborative, solidarische und gemeinwohlorientierte Stadt(re)produktion.

Das Wiener urbanize!-Festival schlägt auf seiner Reise durch die Wiener Bezirke seine Zelte diesmal in der Nordbahnhalle im zweiten Bezirk auf. Der Ort eignet sich ideal als Festivalzentrale zum Thema Nachbarschaft, liegt er doch mitten im Stadtentwicklungsgebiet Nordbahnviertel und ver- steht sich selbst als Raumressource für die be- und entstehen- den Nachbarschaften. Wer Näheres zur Nordbahnhalle wissen möchte, sei auf den Beitrag von Christian Peer und Lina Streeruwitz über das Nordbahnviertel, seine Planungsgeschichte und das Verhältnis von Nachbarschaft und Planung verwiesen. Mehr darüber und über alle anderen Heft-Beiträge im einleitenden Artikel ab S. 4.

Das urbanize! Festival in Wien bietet die Möglichkeit, diesen wunderbaren Ort kennen zu lernen und gemeinsam dar- über nachzudenken, welche politischen, ökonomischen und planerischen Strukturen auf Grätzel-, Bezirks- und Stadtebene es eigentlich braucht, um eine kollaborative und gemeinwohl-orientierte Stadtproduktion und Nachbarschafts-Entwicklung zu ermöglichen. Eine Vielzahl an inspirierenden internationalen Projekten und Initiativen stellen vor, was alles möglich ist, wenn sich Nachbarschaften solidarisch zusammen schließen. Und damit es nicht alleine beim Zuhören bleibt, widmen wir unter dem Motto »How to ...« einen ganzen Festivalsamstag dem nachbarschaftlichen Empowerment mit Workshops zu Methoden und Werkzeugen der Selbstorganisierung, zu kreativen Protestformen, sowie dem Learning from ... mit Strategien und Taktiken erfolgreicher Initiativen.

Bereits zum 9. Mal eröffnet urbanize! eine Bühne für emanzipatorisches städtisches Handeln. Change begins in the cities – und ist unter dem gegenwärtigen Rechtsruck mehr als nötig. Machen wir uns gegenseitig schlau – und werden gemeinsam stark!

Wir freuen uns auf aktive Teilnahme in Berlin und/oder Wien, eure dérives