Editorial

Schaut man sich aufmerksam um, so fallen seit einigen Jahren erfreulicherweise wieder vermehrt Fassaden mit keramischen Bekleidungen sowie Glasmosaik-Fassaden im Stadtbild auf. Denn mit Fliesen ist sowohl eine zeitgemäße Gestaltung als auch eine gute Eingliederung in den Bestand bei gleichzeitiger Interpretation und Weiterentwicklung des Vorgefundenen möglich. Ob großflächig eingesetzt oder als Betonung einzelner Bauteile, ob farblich changierend oder einfarbig, ob profiliert oder glatt, mit Keramik lassen sich verschiedenartige und gleichzeitig ausgesprochen langlebige Fassaden entwickeln. Durch ein abwechslungsreiches Licht- und Farbenspiel entsteht ein lebendiges Fassadenbild, das das Gebäude eher wie ein Gewand umhüllt als wie eine Haut umschließt.

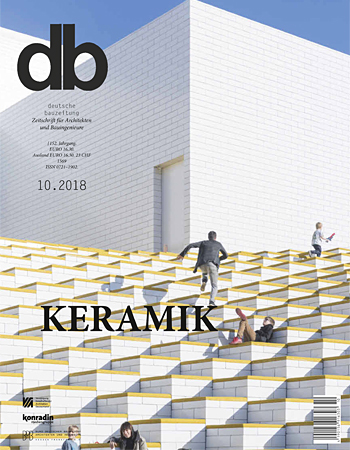

Doch überzeugen Sie sich selbst, wir haben in der db-Ausgabe 10/2018 Projekte mit ganz unterschiedlichen Keramikanwendungen aus fünf Ländern zusammengestellt. | Ulrike Kunkel

Smaragd im Park

(SUBTITLE) Erweiterung der Konzerthalle »Musis Sacrum« in Arnheim (NL)

Klassische Konzerte, House-Parties, Fashion Shows und Volleyball-Turniere: Im neuen Parksaal des Konzerthauses Musis Sacrum in Arnheim ist alles möglich. Die Vielfalt der Veranstaltungen spielt sich hinter einer sattgrün melierten Keramikfassade ab, die den Bau zur Erweiterung des Parks werden lässt.

Musis Sacrum (Den Musen geweiht) ist ein alteingesessenes Konzerthaus in Arnheim und Heimat des Arnhem Philharmonic Orchestra. Das Stammhaus wurde 1847 in einem Park am Rande der Innenstadt errichtet und im Laufe der Zeit mehrfach umgebaut und erweitert. Mit seinem etwas plumpen Eklektizismus galt schon der Ursprungsbau nicht gerade als Schönheit, und die diversen Um- und Anbauten, darunter ein unter Sparzwängen entstandener Saal aus den 1970er Jahren auf der Parkseite, bewirkten auch keine Verbesserung. Die Wegeführung war unlogisch, die Akustik schlecht, das Dach leckte, und der gesamte Bau steckte voller Asbest.

Es musste also etwas geschehen. Als 2014 endlich öffentliche Mittel verfügbar wurden, luden die Stadt und die Leitung des Konzerthauses fünf Architekturbüros ein, einen Entwurf für eine Erneuerung des Anbaus und die Renovierung des Altbaus zu erarbeiten. Aus dem Wettbewerb ging das Amsterdamer Büro Van Dongen & Koschuch, das bereits zwölf weitere Konzertsäle in den Niederlanden im Portfolio hat, als Gewinner hervor: Als einzige Teilnehmer hatten sie vorgeschlagen, den Neubau durch ein Foyer vom Altbau zu trennen und einen Teil des Raumprogramms unterirdisch unterzubringen.

Minimale Sanierung des Bestands, maximale Strahlkraft des Neubaus

Mit insgesamt 18 Mio. Euro für Neubau und Sanierung war das Budget sehr beschränkt. Ursprünglich sollte der neue Saal deshalb nur ein Volumen von 10 000 m³ bekommen. Aber für eine optimale Akustik muss die Höhe des Saals mindestens der Hälfte der Tiefe entsprechen, was auf 15 000 m³ hinauslief. Um das zu finanzieren, wurde die Renovierung des Altbaus recht einfach gehalten: Die Installationen wurden erneuert, der große Saal mit fünf hohen, schmalen Fenstern zur Stadt hin geöffnet, alte Parkettböden freigelegt, und alle Räume in eine etwas charakterlose beigefarbene Grundfarbe getaucht (mit der Option, ehemalige Wanddekorationen zu einem späteren Zeitpunkt wiederherzustellen).

Viel bildbestimmender als der Altbau ist glücklicherweise der neue Erweiterungsbau auf der Parkseite, der an die Stelle des Anbaus aus den 1970er Jahren getreten ist. An den Altbau schließt, unter einem Kragdach und über einem Treppensockel aus Beton, die Glasfassade des Neubaus an. Auf der stadtzugewandten Seite befinden sich der neue Haupteingang und das Foyer, das an das Foyer des Altbaus anschließt. Auf der Nordseite liegt eine Logistik-Achse mit Zulieferung, Büros und Backstage-Bereich. Alle Garderoben, Studios und sonstige Nebenräume wurden im UG untergebracht – eine für die Niederlande, wo unterirdische Baumaßnahmen normalerweise viel Geld kosten, ungewöhnliche Lösung, die aber dank des niedrigen Grundwasserspiegels in Arnheim möglich war. Damit die Aufenthaltsräume dennoch Tageslicht erhalten und gleichzeitig nicht von außen einsehbar sind, befindet sich vor der Nordfassade ein langer, schmaler, abgesenkter Patio.

Keramikfassade als Hingucker

Das Volumen des neuen Konzertsaals ist 17 m hoch und steckt als autonomes Objekt mit abgerundeten Ecken durch das Betondach. Hingucker ist die mit smaragdgrün melierten, 8 cm breiten Keramikelementen bekleidet Fassade, die das gesamte Volumen umhüllt – sowohl außen als auch hinter der Glasfassade. Dafür wurden insgesamt 15 000 Keramikröhren mit trapezförmigem Querschnitt angefertigt und in der Manufaktur Koninklijke Tichelaar im friesischen Makkum, die auf Keramikprodukte für architektonische Anwendungen spezialisiert ist, von Hand glasiert. Mit einem Kännchen wurden fünf verschiedene Grüntöne über die auf Kante gestellten Elemente gegossen. Der so erzeugte sirupartige Verlauf bewirkt, dass jedes Element anders aussieht und die handwerkliche Entstehungsweise deutlich sichtbar ist.

Um der Fassade noch mehr Tiefe zu verleihen, wurden die Elemente in zwei Maßen angefertigt und abwechselnd montiert. So entsteht eine vertikale Reliefstruktur mit viel Tiefe, Bewegung und einer facettenreichen, samtigen Farbgebung. Die glasierten Keramikmodule sind über einer Mineralwoll-Dämmschicht angebracht und in Aluminiummanschetten eingehängt. Während sich außen zwischen den Elementen jeweils eine T-förmige Dichtung befindet, liegt im Innern dort ein 2 cm breiter Spalt, der schallschluckend wirkt. Hinter den Keramikelementen versteckt sich ohnehin viel mehr als man zunächst denkt: Ventilation, Absaugung, Schlauchtrommeln und Anschlüsse aller Art sind in der sattgrünen Wand verborgen. Auf diese Art konnte alles Geld in die Fassade fließen und nicht etwa in ein aufwendiges Deckensystem.

So flexibel wie irgend möglich

Hinter dem Keramikgewand befindet sich der neue Konzertsaal mit 1 000-1 750 flexibel montierbaren Sitzplätzen und einem umlaufenden Balkon. Sein Akustikkonzept wurde gemeinsam mit dem Büro Peutz ausgearbeitet und an einem 1:10-Modell getestet. Die Wände sind mit Eichenholzkassetten mit einem teils unregelmäßigen Sägezahnmotiv bekleidet. Zusätzlich verstecken sich hinter der Wandbekleidung noch 250 ausklappbare, schwarze Faltpaneele, mit deren Hilfe man die Nachhallzeit im Saal von 2,3 Sekunden auf 1 Sekunde reduzieren kann, sodass er vom Klassik- zum Pop-Saal wird. Multifunktionalität war ohnehin das Leitmotiv: Auch Bühne und Saalboden sind je nach Nutzungsart in der Höhe verstellbar.

Größter Kunstgriff hier ist jedoch die 10 m hohe und 16 m breite Glaswand hinter der Bühne. Um eine Schallisolierung von 58 dB zu gewährleisten, besteht sie aus zwei 50 mm dicken Isolierglasschichten, zwischen denen ein breiter, begehbarer Spalt liegt. Bei Konzerten im Saal kann sie mit einem großen Rollo verdunkelt werden. Man kann den gesamten Saal aber auch zum Park hin öffnen, denn die Glaselemente sind auf einer im Boden eingelassenen Schiene fahrbar. Wenn man die Glaswand öffnet und sich das Orchester umdreht, spielt es auf einmal ein Open-Air-Konzert für die Parkbesucher.

Nicht nur dank dieser Öffnung, sondern auch durch das satte Grün der Keramikfassade wird das Gebäude zu einer echten Verlängerung des Parks. Die Grüntöne der Blätter und des Grases, aber auch des schlammigen kleinen Wasserlaufs kehren in der Fassade zurück, die außerdem bei unterschiedlicher Lichteinstrahlung einen immer wieder anderen Anblick bietet. Im Innern treffen die grünen Keramikelemente auf Türen, Handläufe und Schilder aus Messing und weiße Natursteinböden, was an den Materialgebrauch von Gio Ponti denken lässt und somit etwas stilvollen Fünfziger-Jahre-Charme versprüht.

Laut den Architekten hat die Keramikfassade nicht mehr gekostet als eine vergleichbare Klinkerfassade. Ihr Effekt ist aber ungleich größer, verleiht sie dem Gebäude doch Wiedererkennungswert, verankert es in seinem Kontext, birgt schlaue Detaillösungen und hat – auch in Kombination mit den weiteren Materialien – eine edle, handwerkliche Ausstrahlung, die nichts von den Budgetbeschränkungen verrät.db, Mo., 2018.10.08

08. Oktober 2018 Anneke Bokern

Der Eisberg von Poing

(SUBTITLE) Kirchenzentrum Seliger Pater Rupert Mayer in Poing

Ein vielflächiger Körper, auch auf den Dachflächen mit schillernd weißer, dreidimensionaler Keramik bekleidet ist, ist das neue, verspielt-strenge Wahrzeichen der Oberbayrischen Gemeinde Poing bei München. Licht, vielfach gebrochen und reflektiert oder milde diffundiert, ist das zentrale Thema des gelungenen Kirchenneubaus, den Andreas Meck und sein Partner Axel Frühauf entworfen haben.

Die neue Ortsmitte von Poing – wenige Kilometer vor der östlichen Stadtgrenze von München gelegen – ist an Belanglosigkeit kaum zu überbieten. Alles scheint hier billig: Der dreigeschossige Wohnungsbau, der Supermarkt, der Schnell-Imbiss an der Ecke, das Einkaufscenter am S-Bahnhof. Alles ist beliebig, austauschbar und multiplizierbar.

Typisch Randstadt eben. Planerische Liebe ist bisher nur in den Bergfeldpark geflossen, der alle neuen Baugebiete verbindend, fast bis zur zentralen Durchgangsstraße vorstößt. Fast – denn am südlichen Ufer des Parksees erhebt sich seit Neuestem ein im Sonnenlicht glitzernder, gleißend weißer Eisberg über erdigem Steinsockel: Die neue katholische Pfarrkirche Seliger Pater Rupert Mayer tritt mit ihrem mächtigen, kristallinen Keramik-Überbau in die Ortsmitte, die ohne sie keine wäre, da ihr jeder architektonische Anspruch und damit auch jede Identität fehlte. Es spricht für das Selbst- und Sendungsbewusstsein der Erzdiözese München Freising, dass sie sich beim Neubau für die rasant wachsende Gemeinde mit nichts weniger als mit dem Bild einer funkelnden, je nach Sonnenstand in die verschiedenen Richtungen blitzenden Stadtkrone in unbeflecktem und unbefleckbarem Weiß zufrieden gab.

Das Münchner Büro Meck Architekten ist vertraut mit den Traditionen des Sakralbaus, insbesondere mit den unterschiedlichen Materialisierungen von Transzendenz im barocken Kirchenbau. Dessen lichtmodulierende, stuckierte Gewölbeschalen inspirierten die Architekten zu dieser zeitgenössischen Interpretation: Himmelstrebend sollte der Bau sein, ein Raum aus Licht war die Vision, ein Raum dem das Kreuz fast unmerklich, aber alles tragend eingeschrieben ist.

Und tatsächlich ruht die ganze polygonale Dachkonstruktion auf kreuzförmig über den quadratischen Unterbau gelegten Stahlträgern. Sie bilden die gemeinsame Unterkante der drei unterschiedlich hoch aufsteigenden Lichträume. Das vierte Raumsegment ist relativ flach gehalten und dem Eingangsbereich zugeordnet. Mit der Ausbildung dreier lichtzustrebender Hochräume nehmen die Architekten Bezug auf die dem christlichen Glauben wesentliche Dreifaltigkeit Gottes. Dabei lenkt die große Dachschräge des höchsten Raums das durch einen weißen Screen diffundierte Zenitlicht aus 30 m Höhe auf den Altar. Das Taufbecken ist nicht nur nahe dem großen Fenster platziert, das den Blick auf den Parksee freigibt, sondern der liturgisch wichtige Ort erhält zusätzlich diffuses Seitenlicht von Osten. Genauso lenkt die oberhalb der Orgelempore ansetzende Dachschräge hohes, durch einen inneren, schräggestellten Screen weich gestreutes, südliches Seitenlicht zur Mitte des Kirchenraums. Der kristalline Kalkputz der hohen Wände und der in Trockenbau ausgeführten inneren Raumschale unterstützt die Lichtstreuung und Lichtführung des kunstvoll gefalteten Kirchenhimmels.

Aus der Geometrie des Lichtraums haben Meck und Frühauf dann die Plastik für das keramische Kleid des Gebäudes entwickelt: eine keramische, dreidimensionale Fliese von 38,7 cm Kantenlänge und einer Höhenentwicklung von bis zu 13 cm. Durch ein ausgeklügeltes Verlegemuster, bei dem die Fliesen unterschiedlich zueinander gedreht werden, sollte ein Maximum an Lichtreflektion und Streuung erreicht werden. Auch galt es jede Assoziation mit profanen 70er Jahre Kaufhaus-Vorhangfassaden zu vermeiden.

Es gestaltete sich gar nicht so einfach, einen Hersteller zu finden, der den Ansprüchen an die komplizierte Form und an eine lebendig-weiße Oberflächenglasur gerecht werden konnte. Immerhin musste der Hersteller in der Lage sein, 15 000 Elemente zur Bekleidung von 1 200 m² Wandfläche und 1 400 m² Dachfläche in einem weitgehend handwerklichen Prozess zu fertigen. Die europaweite Ausschreibung konnte die spezialisierte M&R Manufaktur aus dem Kannebäckerland für sich entscheiden. Die in Schlickerguss in eigens entwickelten Gipsmodeln hergestellten, glatt gebrannten, rund 4 kg schweren Steinzeug-Plastiken wurden mit Fugenabstand unsichtbar mit der Unterkonstruktion aus Stahl verklammert. An den Traufen und Kanten des Bauwerks wurden z. T. an der Oberfläche flache Keramikformteile eingesetzt, für die Dachschrägen mussten individuelle Passstücke gefertigt werden. Diese Kantenausbildung sorgt nochmals für eine besondere Lichtbrechung und Überstrahlung an den Gebäudekanten, wenn das Sonnenlicht darauf fällt.

Die technische Durchbildung der Unterkonstruktion und der Aufhängung wurde von Meck Architekten in Zusammenarbeit mit den Fachingenieuren von Haushofer und dem Ingenieurbüro Schießl Gehlen Sodeikat entwickelt. Dabei musste beachtet werden, dass die gegossenen Formteile in der Wanddicke und im Volumen leicht variieren. Statisch ist das Fassadenkleid aufgrund seines Gewichts eine Herausforderung. Um Bewegungen aufnehmen zu können, ist das ganze Konstrukt »weich«. Die wasserableitende Schicht von Dach und Wand befindet sich hinter bzw. unter der Stahlunterkonstruktion. Dass der irisierende Keramik-Schild der Kirche seine Strahlkraft trotz Wind und Wetter behält, davon ist Andreas Meck überzeugt: Das mit Keramikplatten bekleidete ehemalige Postsparkassenamt von Otto Wagner in Wien habe ja auch 100 Jahre glänzend überstanden.

14,6 Mio. Euro hat der Poinger Kirchenbau gekostet. Auf den Bau eines neuen Pfarrhauses, das dem Platz vor dem Sakralbau eine Fassung gegeben hätte, verzichtete die Kirche schließlich genauso wie auf den für den Platz vorgesehenen Naturstein, jenen für die oberbayerische Schotterebene typischen Nagelfluh, mit dem auch die Außen- und Innenwände des irdischen Teils des Kirchenraums bekleidet wurden. Und so fehlt gerade dem Platz vor der Kirche leider jene Liebe zum sorgfältig gestalteten Raum, die das ganze fernwirksame Projekt trägt. Die Asphaltierung des Platzes entspricht der Beliebigkeit des vorstädtischen Umfelds, aber nicht dem hehren Anspruch des Kirchenbaus eine Mitte zu bilden und Menschen weg von der Straße ins Innere des beeindruckenden Lichtraums zu ziehen. Die größte Wirkung entfaltet der kristalline Solitär ohnehin, wenn man sich ihm von der Parkseite aus nähert. Dort spiegelt sich der Lichtkörper im schilfumstandenen See – eine echte Erscheinung.db, Mo., 2018.10.08

08. Oktober 2018 Ira Mazzoni

Schillerndes Trio

(SUBTITLE) »Intelligent Quarters« in der HafenCity in Hamburg

In der Hamburger HafenCity ist das Projekt »Intelligent Quarters« vor Kurzem fertiggestellt worden. Das Ensemble von Störmer Murphy and Partners beinhaltet einen 18-geschossigen Büroturm, ein Wohngebäude und ein zweites, deutlich kleineres Bürogebäude. Verbindendes Element sind die schillernd weißen, mit glasierten Keramikplatten bekleideten Fassaden.

»Intelligent Quarters«, das klingt nach Bildung, nach Forschung und nach ganz viel IQ. Und in der Tat: Als das jetzt fertiggestellte Projekt im Sommer 2010 beschlossen wurde, war neben der ECE Projektmanagement GmbH auch noch die Kühne-Stiftung für Logistik und Unternehmensführung mit an Bord, die hier ihre Kühne Logistics University (KLU) errichten wollte. Im Zusammenspiel mit der östlich direkt angrenzenden HafenCity Universität (HCU) und zusätzlich zu den ansonsten vorgesehenen Funktionen Wohnen, Arbeiten, Einzelhandel und Freizeit wäre damit ein ansehnlicher Wissenscluster entlang der Uferpromenade zwischen Magdeburger Hafen und Baakenhafen entstanden.

Klingt gut. Aber leider hatte sich die Kühne-Stiftung im weiteren Verlauf für einen anderen Standort entschieden. Trotz der somit veränderten Planung wurde das Projekt weiter unter gleichem Namen verfolgt. Und nach Fertigstellung erweist es sich als deutlicher Gewinn für den Standort: Nach dem Entwurf von Störmer Murphy and Partners – der sich 2011 in einem europaweit ausgeschriebenen Wettbewerb u. a. gegen Vorschläge von Bjarke Ingels und Bothe Richter Teherani durchgesetzt hatte –, ist ein städtebaulich gut integriertes Ensemble mit vielfältigem Funktions-Mix gelungen, das sich mit seinen weißen Keramikfassaden trotz dreier völlig unterschiedlicher Baukörper als homogene Einheit präsentiert und das überdies durch eine hohe Aufenthaltsqualität des öffentlichen Raums überzeugt.

Markant gestaltetes Ensemble

Zentraler Blickfang des für eine Summe von rund 150 Mio. Euro errichteten Quartiers ist der zur Hafenkante in Richtung Südwesten orientierte Büroturm »Watermark«, der mit seiner charakteristischen Silhouette und der baurechtlich maximal ausgenutzten Höhe von 70 m eine weithin sichtbare Landmarke innerhalb der HafenCity schafft: »Auf 18 Ebenen stehen hier insgesamt 16 000 m² Büroflächen mit weitem Panoramablick über Hamburg zur Verfügung«, erklärt Jan Störmer. Vor Jahren hatte der Architekt mit seinem Büro bereits die Deutschlandzentrale von Kühne + Nagel am Großen Grasbrook und das mittlere Baufeld des Germanischen Lloyds am Brooktorkai hier in der HafenCity geplant. Ähnlich stark auf den Ort bezogen präsentieren sich jetzt auch die Intelligent Quarters mit ihrer spannungsreichen Anordnung, ihrer markanten Höhenstaffelung und den vielfältigen Sichtachsen, die zwischen den Gebäuden entstanden sind. Ein charakteristisches Gestaltungselement des Büroturms sind insbesondere die streng gerasterten Fassaden mit ihren schlanken Fenstern, die die Höhe des Gebäudes betonen. Geschickt aufgebrochen wird die Symmetrie wiederum durch den trapezförmigen Grundriss sowie durch die dynamische Struktur des Baukörpers mit den subtil gegeneinander verschobenen und teilweise leicht vorkragenden Geometrien.

Nördlich angrenzend an den Büroturm – und mit seiner Längsfront parallel zur Überseeallee ausgerichtet –, greift das Wohngebäude »Freeport« mit einer Höhe von 30 m die Traufhöhe der umliegenden Bebauung auf und schafft dabei ein klug kalkuliertes optisches Gegengewicht zum hochgewachsenen Büroturm. Auf neun Ebenen haben die Planer hier 46 hochwertige Eigentumswohnungen mit Flächen zwischen 60 und 220 m² umgesetzt. Die flächenbündig eingelassenen horizontalen Fensterbänder sowie die deutlich vorkragenden Loggien nach Osten und Süden ermöglichen dabei eine maximale Aussicht aufs Wasser. Komplettiert wird das Trio durch das sich weiter östlich anschließende siebengeschossige Gebäude »Shipyard«, das zusätzlich 7 800 m² Büroflächen bereitstellt. Ein markantes Detail sind hier die spitz zulaufenden, nach Norden hin oberhalb des Sockels regelrecht nach innen »eingeklappten« Gebäudelinien, die einen gelungenen Bezug zur expressiven Architektur der direkt nebenan gelegenen HafenCity Universität schaffen.

Eine Tiefgarage mit 390 Pkw-Stellplätzen ist für die drei Gebäude zur gemeinsamen Nutzung vorgesehen, der momentan noch nicht komplett fertiggestellte, auf Straßenniveau gelegene Quartiersplatz im Übergang zur HCU, soll demnächst mit Restaurants, Cafés und Geschäften in den Sockelgeschossen bespielt werden. Eine große, öffentlich nutzbare Terrasse ermöglicht dabei einen fließenden Übergang zwischen Platzniveau und Uferpromenade. Im Zusammenspiel der verschiedenen Elemente ist den Planern damit ein würdiger Abschluss der Hafenkante mit attraktiven Außenräumen und vielfältigen Bezügen zwischen Land und Wasser gelungen.

Homogenes Fassadenbild

Große Bedeutung für den Charakter der Bebauung hat die einheitliche Materialsprache des Trios: »Um trotz der unterschiedlichen Nutzungen und der stark variierenden Gebäudekubaturen ein eigenständiges und wiedererkennbares Ensemble mit homogenem Charakter und eigener Identität zu erhalten, war es uns wichtig, alle drei Gebäude mit einer einheitlichen Fassadenbekleidung auszubilden«, so Jan Störmer.

Bereits im Wettbewerb hatten sich die Architekten auf die Umsetzung einer vorgehängten, hinterlüfteten Konstruktion mit weiß glasierten Terrakottafliesen festgelegt: »Die je nach Blickwinkel und Wetterlage unterschiedlich stark schimmernden Tafeln schaffen nicht nur eine sichtbare Verbindung zum weiß verputzten Baukörper der benachbarten HafenCity Universität, sie schreiben auch die jahrhundertealte Tradition von Hamburg als weißer Stadt fort«, erklärt Störmer. »Am deutlichsten ist dieser Charakter noch in Stadtteilen wie Eppendorf oder Harvesterhude erlebbar. Die Umsetzung der großen, heute so stadtbildprägenden Backsteinbauten erfolgte dagegen erst im 20. Jahrhundert unter Oberbaudirektor Fritz Schumacher«.

Neben ästhetischen und städtebaulichen Aspekten sprachen v. a. bautechnische und bauphysikalische Gründe für den Einsatz von Keramik: Die Platten werden nach dem Schneiden glasiert und dann ähnlich wie Porzellan ein zweites Mal bei hohen Temperaturen gebrannt, um die hochwertigen Glasuren zu erhalten: »Sie haben daher eine extrem geringe Wasseraufnahme, sodass oberflächlicher Schmutz beim nächsten Regen einfach abgewaschen wird und die Flächen damit dauerhaft ihre helle freundliche Farbigkeit behalten«, beschreibt Jan Störmer.

Fliesen-Sonderanfertigung

Weitere Vorteile der feuerbeständigen Platten sind das vergleichsweise geringe Gewicht aufgrund der brandtechnisch nötigen Luftkammern in den einzelnen Elementen, die einfache Handhabung sowie die große Vielfalt an Platten- und Elementformaten, die die Ausbildung unterschiedlicher Details erlaubte. Entsprechend wurden sämtliche Elemente durch das Unternehmen NBK Keramik aus Emmerich als Sonderanfertigung in individuell vorgegebenen Abmessungen produziert: »Das Grundmaß beträgt dabei 1,35 x 0,6 m, alternativ kamen auch Breiten von 0,3 bzw. 0,8 m zum Einsatz. Zudem konnten viele Formteile und Sondermaße umgesetzt werden«.

So waren besonders schmale Elemente für die Ausbildung der Rasterfassade des Büroturms erforderlich. Der unregelmäßige Wechsel von zwei unterschiedlich großen, jeweils plastisch ausgeformten Lisenen-Elementen sowie die Einfassung von jeweils zwei Geschossen durch unterschiedlich breite Brüstungselemente betont dabei den dynamisch-bewegten Charakter der Fassade. Für die Stützen vor dem Eingangsbereich kamen Keramikelemente in alternativer Größe zum Einsatz. Die Fensterrahmen sowie die Fassaden des Mezzaningeschosses wurden im Kontrast mit eloxiertem Aluminium ausgeführt. Beim angrenzenden Wohnturm wurden Keramikelemente in drei unterschiedlichen Breiten gewählt und symmetrisch im Blockverband übereinander angeordnet, um die großen Fassadenflächen zu strukturieren und die horizontale Ausstrahlung des Gebäudes zu forcieren. Das wohlkalkulierte Spiel der Fugen erzeugt dabei ein ausgeprägtes Linienspiel, das sich erst aus einigen Hundert Metern Entfernung auflöst. Beim kleineren Bürogebäude wurden die Keramikelemente stattdessen versetzt angeordnet und zusätzlich auch Tafeln mit vertikaler Profilierung eingesetzt, um eine lebendige Fassadenwirkung zu erzielen.

Perspektiven für mehr Nachhaltigkeit

Die Montage der Platten erfolgte auf einer speziellen Unterkonstruktion aus Aluminium. Die im Zwischenraum integrierte Dämmung aus Steinwolle ermöglicht dabei einen hochwertigen Wärmeschutz. Zusätzlich optimiert wird die Energiebilanz der drei Gebäude durch einen reduzierten Glasanteil in der Fassade von lediglich 45 % sowie durch dreifach verglaste Fenster, die für einen optimierten Lärmschutz außerdem als »HafenCity-Fenster« mit einer oben und einer unten kippbaren Kante ausgebildet wurden. Im Verbund mit verschiedenen weiteren Maßnahmen entsprechen die Intelligent Quarters damit den Anforderungen des Umweltzeichens der HafenCity in Gold sowie des DGNB Vorzertifikats in Silber.

Eine gänzlich andere Strategie verfolgen Störmer Murphy and Partners diesbezüglich mit ihrem Wohnturm »Wildspitze«, der in den kommenden Jahren etwas weiter östlich in unmittelbarer Nähe zum neuen S-Bahnhof Elbbrücken und zum geplanten Elbtower entstehen soll. Denn mit 18 Geschossen und einer Höhe von 65 m soll das Projekt Deutschlands höchster Holzbau werden. Ein vielversprechender Ansatz für ein weiteres Plus an Nachhaltigkeit und neue Perspektiven für die HafenCity.db, Mo., 2018.10.08

08. Oktober 2018 Robert Uhde