Editorial

Das Produktivste, das Effizienteste oder das Genügsamste: Was ist gut genug? Sehr oft ist das nachhaltige Bauen eine Jagd nach Superlativen, verpackt als Label oder Zertifikat. Aber ist das Publikum tatsächlich nur mehr an ausserordentlichen Neubauten oder Entwicklungsarealen interessiert? Ohne den Wettbewerbsgedanken grundsätzlich anzuzweifeln, soll das Leistungsprinzip hinterfragt werden. Denn das Bauen ist eine kollektive Angelegenheit und kein Spitzensport. Bleibt man gedanklich in der Wettkampfarena, wird das Entwickeln, Entwerfen und Ausführen von Hochbauten zum Mehrkampf: Ein überdurchschnittliches Gesamtwerk entsteht erst, wenn die Athleten ihre Stärken gezielt ausspielen und ebenso fleissig gegen ihre Schwächen antrainieren. Entsprechend bedarf ein nachhaltiges Gebäude mehr als nur einzelner Exploits. Gesucht wird das Optimum aus allen Teildisziplinen.

Vor zwei Jahren wurde der Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS) als halbstaatliche Initiative lanciert. Die Strategie und das Geschäftsmodell bestehen nicht darin, den Gebäudepark der Schweiz auf Spitzenwerte zu trimmen, sondern ihn, besser als heute, auf ein gesellschaftlich, wirtschaftlich und ökologisch solides Fundament zu stellen. Dieses Heft fragt nun nach der Anfangsbilanz. Ein Fazit ist: Der Gebäudestandard verlangt nach dem besten Stand der Praxis, ist aber flexibel anwendbar. Er ist eher abwägendes Planungsinstrument als ein Hochleistungstest.

Paul Knüsel

Inhalt

AKTUELL

07 WETTBEWERBE

Ausschreibungen | Ab durch die Mitte

15 PANORAMA

Schätze im Innern | Gutes Zeugnis für den Fonds Landschaft Schweiz

27 ESPAZIUM – AUS UNSEREM VERLAG

Prix Lignum | Nachruf auf Christian Menn

29 VITRINE

Aktuelles aus der Baubranche

31 SIA

Qualität des Uni-Neubaus massiv gefährdet | Gelungener Start des «Zeichners EFZ» an der SwissSkills | Kommentar | SIA-Form Fort- und Weiterbildung

36 VERANSTALTUNGEN

THEMA

38 SNBS: STRENGES RASTER, FLEXIBLE ANWENDUNG

38 EINE BAUSTRATEGIE FÜR DEN WELTKONZERN

Dominik Zaugg

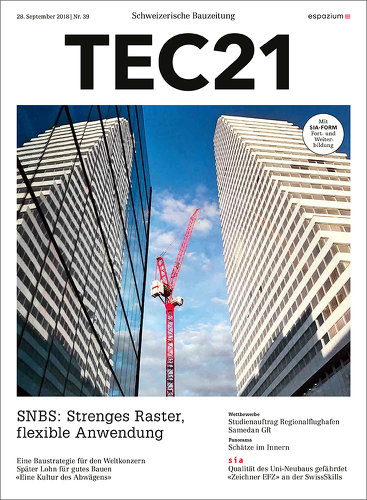

Der Basler Pharmakonzern Roche adaptiert den Gebäudestandard SNBS als interne Checkliste, beispielsweise für seine beiden Hochhäuser in Basel.

42 SPÄTER LOHN FÜR GUTES BAUEN

Leonid Leiva

Wie kann eine instand gesetzte Wohnsiedlung die Nachhaltigkeitshürden meistern?

46 «EINE KULTUR DES ABWÄGENS»

Viola John, Paul Knüsel

BSA-Vertreter Raphael Frei erklärt, wie nachhaltige Architektur zu bewerten ist.

AUSKLANG

47 STELLENINSERATE

53 IMPRESSUM

54 UNVORHERGESEHENES

Eine Baustrategie für den Weltkonzern

Das Basler Pharmaunternehmen Roche erstellt und betreibt Immobilien auf der ganzen Welt. Der Bauherrenvertreter erklärt, auf welchen Qualitätsinstrumenten die Entwicklung und Planung der eigenen Gebäude beruhen, und gibt einen Einblick in die Entstehung der höchsten Häuser der Schweiz.

Grosskonzerne, die ihr nachhaltiges Handeln publik machen, geraten schnell unter Verdacht, Greenwashing zu betreiben. Bei Roche ist Nachhaltigkeit allerdings weder PR-Strategie noch Imagepolitur, sondern seit Jahrzehnten Teil der Unternehmensstrategie. Das hat damit zu tun, dass seit der Gründung immer wieder Persönlichkeiten die Geschicke des Unternehmens leiteten, denen Nachhaltigkeit ein persönliches Anliegen war. So etwa der promovierte Zoologe Luc Hoffmann, der neben seinem Verwaltungsratsmandat bei Roche den WWF mitgründete und über neun Jahre Vizepräsident der Weltnaturschutzorganisation IUCN (International Union for Conservation of Nature) war. Heute vertritt Verwaltungsrats-Vizepräsident André Hoffmann die Anliegen seines Vaters im Unternehmen. Auch er steht dafür ein, soziale und ökologische Werte gleich zu gewichten wie ökonomische und von kurzfristiger Gewinnoptimierung abzusehen.

Diese Grundhaltung findet auch bei eigenen Bauprojekten Beachtung: Seit Anfang 2018 bildet der Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS) die ideelle Basis für die Entwicklung der eigenen Immobilien, bei den beiden Hochhäusern in Basel ebenso wie an den ausländischen Standorten. Dass ausgerechnet dieser Standard beigezogen wird, liegt an seiner breiten thematischen Abstützung. Er macht nicht nur Vorgaben zur Energieeffizienz, sondern gewichtet Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft gleichwertig. Mit dieser differenzierten Betrachtungsweise lassen sich die wichtigsten Anliegen des Unternehmens am besten abdecken.

Hohe Übereinstimmung mit Vorgaben

Um die SNBS-Kriterien an die Ansprüche des international tätigen Grosskonzerns anzupassen, arbeitete eine interne Fachgruppe mit den Entwicklern des Gebäudestandards zusammen: Man verknüpfte den bestehenden Bewertungskatalog mit den eigenen Konzernrichtlinien. Auf eine hohe Übereinstimmung wird weiterhin Wert gelegt, doch das Augenmerk richtet sich stärker auf qualitative statt auf quantitative Anforderungen.

Um ein weltweit anwendbares Zertifizierungstool zu erhalten, wurde es zudem von schweizerischen Normen und nationalen Gesetzen losgelöst. Bei einer Überschneidung von Gebäudestandard und Konzernrichtlinie fiel die Wahl auf den jeweils strengeren Massstab, zum Beispiel beim hindernisfreien Bauen und bei der Energieeffizienz.

Bei Letzterer interessiert aber nicht nur die Gesamtperformance, sondern auch spezifische Betriebswerte, die mit einzelnen gebäudetechnischen Gewerken in Verbindung gebracht werden können. Weggelassen wurden hingegen Kriterien, die für das Unternehmen nicht relevant sind, etwa ein Verkauf der Immobilien oder die Nutzung halböffentlicher Räume, da Roche-Areale nur für berechtigte Personen zugänglich sind.

Die erste Version einer an beliebige Firmenstandorte adaptierbaren Form des internen Nachhaltigkeitsrasters liegt vor und soll als Planungsinstrument ab der Vorprojektphase eingesetzt werden. An den Standorten Basel und San Francisco sind bereits grosse Pilotprojekte durchgeführt worden. Nun gilt es die Inputs der Projektverantwortlichen intern einzuflechten und Kinderkrankheiten auszumerzen. Das erste Rollout konzentrierte sich auf die globale Pharmadivision.

Ziel ist es allerdings, das Tool für die Immobilienentwicklung in allen Unternehmensbereichen anzuwenden.

Einzelne Kriterien bereits umgesetzt

Bis etwa Mitte der 2020er-Jahre wird Roche allein am Standort Basel über 3 Milliarden Franken in eine moderne Forschungsinfrastruktur investieren.

Einiges wurde bereits gemacht: 2015 ist der Bau1, der 178 m hohe Tower (Herzog & de Meuron), bezogen worden. Dessen Konzept beruht auf den damals geltenden kantonalen Vorgaben und internen Richtlinien. Die Nachprüfung mit dem neuen Nachhaltigkeitstool bestätigte aber, dass das Projekt diesen Vorgaben gerecht wird und eine sehr gute Benotung verdient. Die Checkliste der Anforderungen wurde zu über 75 % erfüllt, wobei die Gesamtperformance mit einem Ampelsystem anstelle der genauen Prozentzahl bewertet wird.

Beim ersten der Roche-Zwillingstürme – der zweite ist schon im Bau – liegt der Schwerpunkt in der Nachhaltigkeitsdimension «Umwelt». Statt den Neubau auf der grünen Wiese am peripheren Firmenareal in Kaiseraugst BL zu realisieren, entschloss man sich zur Verdichtung des Standorts mitten in Basel. Man stapelte hier 41 Geschosse übereinander, was eine möglichst effiziente Arealbebauung ermöglicht, aber auch ein Zusammenführen verschiedener Nutzungsbereiche an einem Ort bedingt. Die Vorteile sind kurze Wege und eine stärkere Auslastung von bestehender Infrastruktur. Der Neubau ist strukturell zudem nutzungsflexibel konzipiert (vgl. TEC21 43/2016 «Gemeinsame Wege – getrennte Systeme»), weshalb sich die Innenräume bei Bedarf umnutzen lassen.

Gut schneidet der Bau bei der Energieeffizienz ab. Der gesamte Betriebsbedarf wurde auf 75 kWh/m2 minimiert. Dafür sorgen unter anderem ein effektiver Sonnenschutz an den zu 60 % verglasten Fassaden, eine gut gedämmte Gebäudehülle sowie eine LED-Innenbeleuchtung. Der Luftwechsel wird nach Bedarf mechanisch gesteuert, abhängig von der Raumbelegung. Geheizt wird mit Abwärme aus den Produktionsprozessen, während Grundwasser für die Gebäudekühlung genutzt wird. Der Wärmebedarf entspricht nur 20 % dessen, was der Vorgängerbau aus den 1970er-Jahren benötigt hat.

Der rückgebaute Bau 74 war lang gezogen und fünfgeschossig; dennoch besass er ein ähnliches Nutzvolumen und eine vergleichbare Nutzfläche wie der neue Turm.

Ein Messkonzept stellt sicher, dass der Energiekonsum im Betrieb laufend optimiert werden kann, was sich ebenso günstig auf die Wirtschaftlichkeit des Gebäudes auswirkt. Interne Berechnungen haben gezeigt, dass das Unternehmen dank solcher Effizienzverbesserungen weltweit rund 100 Mio. Franken pro Jahr einsparen kann. Mehrausgaben für das nachhaltige Bauen zahlen sich folglich quantitativ und qualitativ aus. So ist unbestritten, dass nachhaltige Gebäude «bessere» Gebäude sind, in denen sich Mitarbeitende wohler fühlen.

Ein besonderes Augenmerk gilt dem Vogelschutz, ganz im Sinn des ehemaligen Verwaltungsrats Luc Hoffmann: Gemeinsam mit Ornithologen wurde ein internes Warnsystem entwickelt, das ein Ablenken von Vogelschwärmen durch das in der Nacht beleuchtete Hochhaus verhindern soll. Befindet sich ein Schwarm im Anflug, senken oder schliessen sich sämtliche Storen am Gebäude. Damit sollen einerseits die Vögel vor einer fatalen Kollision mit den Glasscheiben bewahrt werden. Die interne Kommunikation dieser innovativen Lösung soll andererseits die Mitarbeitenden für den Vogelschutz sensibilisieren.

Nicht nur die Umwelt profitiert vom nachhaltigen Bauen; das Roche-interne Tool erfüllt auch gesellschaftliche Kriterien gemäss der SNBS-Vorlage.

Namentlich die Barrierefreiheit wird durchgängig gewährt: Alle Mitarbeitenden, auch solche im Rollstuhl, können weitgehend dieselben Wege im Gebäude nutzen. Einer hochwertigen Arbeitsumgebung zuträglich sind zudem offene, vielfältige Raum- und Kommunikationszonen sowie geschossübergreifende Lufträume, die optische und akustische Bezüge schaffen. Ebenso wichtig sind gesunde Oberflächenmaterialien.

Weitere Verbesserungen am Bau 2

Derzeit sind die Bauarbeiten für den Zwillings-Bau 2 im Gang. Als planerische Grundlage für das 205 m hohe Bürogebäude dient die SNBS-basierte Nachhaltigkeits-Checkliste nun von Anfang an. Ziel ist aber, die guten Werte aus der Beurteilung von Bau 1 nochmals um 10 % zu verbessern. Dies soll unter anderem mit dem Einsatz neuester Technologien gelingen, aber auch mit einer noch konsequenteren Umsetzung der Anforderungen an die Materialökologie und die Barrierefreiheit. Um die Projektverantwortlichen und Auftragnehmer frühzeitig für das Thema Nachhaltigkeit zu sensibilisieren und die Vorgaben vor Ort zu konkretisieren, finden mehrtägige Schulungen zu den Themen Rohbau, Fassade und Innenausbau statt.

Das grosse Ziel vor Augen

Der SNBS unterstützt eine frühzeitige Beurteilung von Bauprojekten aus dem Blickwinkel der Nachhaltigkeit und erlaubt Benchmarks. Roche hat diese Checkliste mit eigenen Ansprüchen ergänzt, ohne das anspruchsvolle Nachhaltigkeitsniveau zu schwächen. Auch in dieser internen Variante funktioniert es als systematisches Abfragetool, um Projektverantwortliche in allen Phasen eines Bauprozesses zu unterstützen und die relevanten Aspekte besser im Projekt zu verankern. Eine Zertifizierung unterlässt das Unternehmen allerdings, weil dies nicht der internen Philosophie entspricht. Zudem verbaut man sich so keine Handlungsspielräume und kann auf Aspekte verzichten, die für die selbst genutzten Immobilien ohne Mehrwert sind.

Die Basis für nachhaltiges Handeln ist langfristiges Denken. Dieses grosse Ziel gilt es während der Entwicklung und Realisierung von Hochbauten nicht aus den Augen zu verlieren. Gewiss ist der Detaillierungsgrad des SNBS sehr hoch und kann Bauherrschaften oder Architekten möglicherweise abschrecken. Eine vereinfachte Version für einen Pre-Check wäre deshalb hilfreich. Der Standard kann allerdings heute schon zu wesentlich mehr Nachhaltigkeit beim Bauen beitragen. Um ihn gezielt einzusetzen, braucht es bei Gebäudeplanenden sowohl Lernbereitschaft als auch Freude, etwas bewegen zu können.

Dominik Zaugg, Standortarchitekt F. Hoffmann-La Roche, Basel, und Vorstandsmitglied Netzwerk Nachhaltiges Bauen SchweizTEC21, Fr., 2018.09.28

28. September 2018 Dominik Zaugg

Später Lohn für gutes Bauen

Anders als bei Neubauten sind die gestalterischen Freiheiten für eine Erneuerung im Bestand oft gering. Dass eine Wohnsiedlung dennoch verbessert werden kann, stellt die Zürcher Genossenschaft Eigengrund unter Beweis. Das Instandsetzungsprojekt meistert zentrale Nachhaltigkeitshürden, auch dank erhaltener Qualitäten.

Die Genossenschaft Eigengrund hat ihre Wohnsiedlung Winzerhalde in Zürich Höngg instand gesetzt und trotz denkmalpflegerischer Vorgaben eine Zertifizierung nach dem Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS) angestrebt. Die kammartig angeordnete Wohnsiedlung entstand zwischen 1982 und 1984; das Areal direkt am Limmatufer gehört der Stadt Zürich und wurde im Baurecht zur Verfügung gestellt. 1985 wurde ihr die «Auszeichnung für gute Bauten der Stadt Zürich» zuteil. 2013 fand die fast 2 ha grosse Überbauung Aufnahme im lokalen Inventar der schützenswerten Bauten und im Inventar der Gartendenkmalpflege.

Die besondere städtebauliche Qualität – die fliessenden Übergänge zwischen Baukörpern und Aussenraum – ist sicher ihrer attraktiven Lage zu verdanken. Ein weiteres Markenzeichen der Winzerhalde ist die ausdrucksstarke Fassade mit sichtbarer Betontragstruktur und rotem Sichtbackstein. Die Vielfalt der Grundrisse und die Vorgärten sorgen ausserdem dafür, dass die Mietwohnungen nahezu den Charakter von Eigenheimen besitzen.

Die Überbauung haben die Siedlungsgenossenschaft Eigengrund und eine private Immobilienfirma vor 36 Jahren gemeinsam realisiert. Der genossenschaftliche Anteil am Westrand umfasst ein knapp 6000 m² grosses Grundstück und drei von acht Mehrfamilienhäusern. Ihrerseits belegen die 43 Genossenschaftswohnungen eine Geschossfläche von 8686 m². Die Ausnützungsziffer liegt bei 1.3.

Mitwirkung der Bewohnerschaft

Vor zwei Jahren hat die Genossenschaft eine Instandsetzung in Angriff genommen. Sie umfasst die Erneuerung von Küche und Bad, eine Sanierung der Haustechnik, energetische Verbesserungen an der Gebäudehülle sowie punktuelle gestalterische Aufwertungen im Innen- und Aussenraum. Der Entscheid, die Eingriffe mit einer SNBS-Zertifizierung zu kombinieren, fiel gleich zu Beginn. «Unser Bekenntnis zur sozialen Nachhaltigkeit deckt sich gut mit dem hohen Stellenwert, der dieser Dimension beim Gebäudestandard zukommt», sagt Eigengrund-Geschäftsführer Christian Zopfi. Dazu wurde ein internes Mitwirkungsverfahren durchgeführt, bei dem die Mieterschaft eigene Wünsche postulieren konnte. Zur Umgestaltung der Küchen wurden zwei bis drei Varianten zur Auswahl gestellt.

Diese Partizipation erhielt in der SNBS-Prüfung zwar gute Noten. Für das Projekt selbst ergaben sich daraus aber auch nachteilige Effekte: Weil sich die Bewohner gegen neue Zugänge im Aussenbereich wehrten, musste die Genossenschaft auf geplante Verbesserungen verzichten.

Die Meinung der Betroffenen fasste man dennoch zu einem Schwerpunkt dieser Instandsetzung zusammen: Ein Teil der Geschosswohnungen sollte barrierefrei werden, was mit einer Neuorganisation von Erd- und Untergeschoss in der Nordzeile verbunden war. Als weitere Kettenreaktion löste der neue, hindernisfreie Zugang im Aussenraum eine Aufwertung des benachbarten Spielplatzes aus. Die Genossenschaft konnte damit wichtige Punkte für das Nachhaltigkeitszertifikat sammeln. Denn an sich ist die Hindernisfreiheit für Gebäudeerneuerungen keine Pflicht. Gemäss Joëlle Zimmerli von der SNBS-Zertifizierungsstelle gilt es hierbei abzuwägen, in welchem Verhältnis der Verbesserungsaufwand steht. «Würde dies zu einer starken Erhöhung der Mietpreise führen, kann man dies auch nicht sozial nachhaltig nennen.»

Neuverglasung statt Wärmedämmung

Mit dem Erneuerungsprogramm waren Fahrländer Scherrer Architekten, Zürich, betraut, die sich dafür in einem Planerwahlverfahren qualifizieren konnten.

Als grösste Herausforderung für den begleitenden Zertifizierungsprozess nennt Büromitinhaber Gregor Scherrer den engen gestalterischen Spielraum. Jegliche Verbesserungen waren mit niederschwelligen Massnahmen zu erreichen.

Sowohl die Denkmalpflege als auch die Bauherrschaft wünschte eine sanfte Sanierung; etwa an der Gebäudehülle: Das Zweischalenmauerwerk mit 5 cm Originaldämmung entsprach nicht mehr den aktuellen Anforderungen an die Energieeffizienz. Aber weil die Fassade integral denkmalgeschützt ist, kamen zusätzliche Dämmschichten nicht infrage. Ausserdem war das Flachdach erst vor etwa zehn Jahren saniert worden, weshalb «keine Verbesserungen vorgenommen werden konnten», sagt Architekt Scherrer.

Stattdessen konzentrierte man sich auf eine Erneuerung der Fenster respektive auf den Ersatz der Verglasung. Man beliess die breiten Rahmen der Kämpferfenster und spannte neue Isoliergläser ein, mit hoher Lichtdurchlässigkeit und tiefem U-Wert. So wird der Verlust von Transmissionswärme minimiert, bei Maximierung des Tageslichteintrags. Im Innern wurden Küche und Bad erneuert. Einige Nasszellen erhielten Duschwannen mit integrierter Wärmerückgewinnung. Insgesamt blieb die Eingriffstiefe der Instandsetzung gering; damit aber gelang es, die Bilanz der grauen Energie zu optimieren und bei diesem Nachhaltigkeitskriterium eine weitere gute Benotung einzufahren.

Ins Auge gefasst wurde ursprünglich auch eine Nutzung des Regenwassers zur Bewässerung der Vorgärten. Damit wären die Anforderungen an eine nachhaltige Siedlungsentwässerung erfüllt gewesen.

Allerdings hätte man dafür zwei Speichertanks im UG bereitstellen müssen. Weil die Genossenschaft davon abkam, fiel die Bewertung zwar ungenügend aus. Aber selbst die externen SNBS-Examinatoren hielten diese Massnahmen für unverhältnismässig, weswegen dies ausnahmsweise akzeptiert worden sei, bestätigt Zimmerli.

Zwar verzichtete man auf Versickerung und Retention des Meteorwassers, dafür wurde die Umgebung naturnah umgestaltet und dadurch ökologisch aufgewertet. Vor der Instandsetzung waren die Vorgärten banale Rasenflächen; nun gedeihen hier Blütenpflanzen. Eine Neubepflanzung musste sowieso in Betracht gezogen werden. Die Abdichtung der darunter liegenden Tiefgarage war zu ersetzen. Weitere Verbesserungen im Aussenraum profitierten von Änderungen im Mobilitätsverhalten der Bewohner. So sind ehemalige Autoparkplätze am Siedlungseingang nun für Velos reserviert. Ebenso konnten unbenutzte Parkfelder in der Tiefgarage in Lager-, Bastelräume oder Veloabstellplätze umgenutzt werden. Die Neugestaltung der Umgebung schlug sich daher auch in der Nachhaltigkeitsbewertung à la SNBS positiv nieder.

Etliche Hürden waren dagegen bei anderen Themen zu meistern, insbesondere bei der Raumluftqualität, beim winterlichen Wärmeschutz und beim Primärenergieverbrauch im Betrieb. Anfänglich konnten die Anforderungen nicht erfüllt werden. Den Durchbruch ermöglichte jedoch ein vereinfachtes Lüftungsprinzip. Es dient der Steigerung des Komforts und der Energieeffizienz, entspricht aber nicht einer konventionellen kontrollierten, mechanischen Lüftungsanlage. Auch hier liessen die SNBS-Prüfer Augenmass walten: Man akzeptierte das präsentierte und im Endeffekt installierte System mit automatisierter Nachströmung.

Anpassen der Standardvorgaben

Wie flexibel der SNBS-Standard mit den Anforderungen an eine gute Raumluftqualität umgeht, zeigte sich in der Winzerhalde ein weiteres Mal: Weil die Aussenluft in Höngg mit viel Feinstaub belastet ist, sollte an sich so wenig davon wie möglich in die Innenräume gelangen. Insofern wäre ein kontrolliertes Lüftungssystem mit Zuluftfilter erforderlich gewesen, um den Grenzwert einzuhalten. Allerdings wäre eine solche Installation mit einem verhältnismässig hohen Aufwand verbunden gewesen. Man einigte sich, auch angesichts der grünen Wohnlage, auf einen Kompromiss und akzeptierte die effektiv ausgeführten Lüftungsmassnahmen für eine genügende Note.

Demgegenüber kämpft die Genossenschaft noch um eine befriedigende Energielösung. Zur Reduktion des Primärenergiebedarfs wird ein Wärmeverbund mit der Siedlungsnachbarschaft angestrebt. Ein gemeinsamer Anschluss an das klimafreundliche Energienetz der städtischen Abwasserreinigungsanlage Werdhölzli soll die bestehende Ölheizung ablösen. Diese Umstellung kann in der SNBS-Zertifizierung allerdings erst bewertet werden, wenn die Wärmelieferverträge unterzeichnet sind. Weitere solche Pendenzen werden ebenfalls abgearbeitet. So fehlt der Nachweis, dass die Radongrenzwerte eingehalten sind; die Messungen in den Wohnungen sind aber kurz vor dem Abschluss.

Instrument für die Projektsteuerung

Grundsätzlich wird für ein SNBS-Zertifikat verlangt, dass alle Nachhaltigkeitsdimensionen mit der Mindestnote 4 erfüllt werden können. Doch bei Erneuerungen wie der Wohnsiedlung Winzerhalde sind Abweichungen zulässig. Dazu zählen neben dem hindernisfreien Bauen weitere die Themen wie Nutzungsflexibilität, Tageslicht oder Schallschutz.

Und auch sonst scheint Verhandlungsspielraum zu bestehen, wenn es Aufwand und Nutzen einzelner Massnahmen zu beurteilen gibt. Eine positive Erfahrung für Architekt Scherrer war daher auch die Zusammenarbeit mit den SNBS-Prüfern: «Die Umsetzung ist mit gewisser Flexibilität erfolgt.»

Zusammenfassend empfiehlt er, den Zertifizierungsstandard als Steuerungsinstrument zu nutzen und die Kriterien unbedingt ab Planungsstart anzuwenden. «Vor allem eine ungünstige Lage, eine niedrige Qualität der Gebäudesubstanz oder Einschränkungen bei den Eingriffsvarianten können eine gute Bewertung grundsätzlich verunmöglichen.» Ebenso gibt es Verbesserungsbedarf: «Die Struktur des Standards ist kompliziert, und der Aufwand darf nicht unterschätzt werden.»

Welche Projektverbesserungen speziell der SNBS-Zertifizierung zu verdanken sind, lässt sich gemäss Eigengrund-Geschäftsführer Zopfi im Nachhinein nur bedingt abschätzen, «da wir den Standard schon in einer frühen Planungsphase eingesetzt haben». Höchstwahrscheinlich hätte man auf Radonmessungen verzichtet und wohl auch nicht mehr Veloparkplätze eingerichtet, als die Stadt bereits von sich verlangt hat. Insofern hat die Genossenschaft Eigengrund im Prinzip übererfüllt; als schöne Belohnung winkt nun aber die erstmalige Nachhaltigkeitszertifizierung für eine erneuerte Wohnsiedlung.TEC21, Fr., 2018.09.28

28. September 2018 Leonid Leiva

«Eine Kultur des Abwägens»

Architektur und Städtebau erhalten erstmals Nachhaltigkeitsnoten. Eine externe Fachjury nimmt dazu eine unabhängige Bewertung von SNBS-Projekten vor. Raphael Frei, Mitglied von pool Architekten, war an der Entwicklung beteiligt und erklärt das neuartige Verfahren.

TEC21: Herr Frei, zertifizierte Ökobauten werden oft als unschön beurteilt. Kann der Standard nachhaltiges Bauen Schweiz zur Verbesserung architektonischer Qualitäten (vgl. TEC21 43/2016) beitragen?

Raphael Frei: Das zentrale Anliegen des Nachhaltigkeitsstandards SNBS ist, neben den klassischen ökologischen Kriterien nun auch soziale und baukulturelle Aspekte zu berücksichtigen und sie in die Beurteilung eines Gebäudekonzepts zu integrieren. In diesem Sinn ist der Beurteilungsraster umfassend: Er erkennt und erfasst auch nicht messbare Aspekte, unter anderem soziale und städtebauliche Qualitäten eines Projekts.

TEC21: Was muss ein Projekt leisten, um gute Architekturnoten zu bekommen?

Raphael Frei: Die städtebaulichen und architektonischen Aspekte sind unmittelbarer Teil der gesellschaftlichen Nachhaltigkeitsdimension: Wie lebendig ist ein Quartier? Wie sind die Gebäude genutzt? Wie robust sind die bestehenden Strukturen? Lassen Sie mich dies anhand der geplanten Erneuerung der Grosssiedlung Telli in Aarau erklären, für die der SNBS angewandt werden soll. Um das charakteristische Aussenbild oder die passenden Wohnungsgrundrisse nicht allzu sehr zu verändern, hält man sich bei der Eingriffstiefe zurück. Energetische Verbesserungen an der Gebäudehülle lassen sich gleichwohl erzielen. Die Beurteilung der bestehenden, gemischten Sockelnutzung und des grosszügigen grünen Aussenraums fällt ebenfalls positiv aus.[1] Für die Erneuerung heisst das: Die positiven Bestandseigenschaften sind zu erhalten und allenfalls zu stärken.

TEC21: Aber verspielt man so nicht die Option, verfügbare Raumreserven zu nutzen und Erneuerungsstandorte bei Bedarf zu verdichten?

Raphael Frei: Die Beurteilung nach den SNBS-Kriterien führt eben dazu, dass ein Verdichtungsvorhaben nicht nur quantitativ, sondern vor allem auch qualitativ diskutiert wird. Dies entspricht der Strategie des Bundes zur Nachhaltigen Entwicklung, die ein weitestmögliches Erhalten des baukulturellen Erbes und seine qualitativ hochstehende Erneuerung fordert. Die SNBS-Zertifizierung weitet deshalb den Projektfokus aus, etwa von einer klassischen Energieoptimierung zu anderen sozialen und architektonischen Aspekten. Das macht diese Nachhaltigkeitsbewertung für Architekten erst interessant: Sie pflegt die Kultur des Abwägens und fördert das Bewusstsein, dass unterschiedliche Aspekte miteinander zu verknüpfen sind.

TEC21: Die spezifische Beurteilung der architektonischen und städtebaulichen Qualitäten ist ein neuartiger Bestandteil der Zertifizierung. Wie funktioniert dieses Verfahren, zumal es sich um eine Bewertung von schlecht messbaren Eigenschaften handelt?

Raphael Frei: Ein Projekt, das in einem Wettbewerb nach SIA-Regeln ausgewählt worden ist, benötigt kein weiteres Urteil für das Zertifikat. Auch ein vergleichbares Gutachterverfahren ohne SIA-Kriterien wird anerkannt; allerdings werden die Qualität und Unabhängigkeit der Fachjury geprüft. Nur für den Fall eines Direktauftrags findet eine nachträgliche Begutachtung durch SNBS-Experten statt, die ihrerseits Architekten sind. Die Kriterien sind mehr oder weniger dieselben wie bei Wettbewerbsjurierungen. Die Bewertung wird schriftlich dokumentiert und mit punktuellen Verbesserungsempfehlungen ergänzt. Sie stellt somit eine unabhängige Qualitätsbeurteilung und kein Gefälligkeitsgutachten dar.

TEC21: Sind die Experten speziell ausgebildet?

Raphael Frei: Die Zertifizierungsstelle bietet nur Architekten auf, die Erfahrungen als Jurymitglied oder Wettbewerbsteilnehmer besitzen. Weitere Kriterien sind eine Mitgliedschaft beim Bund Schweizer Architekten (BSA) oder Bund Schweizer Landschaftsarchitekten (BSLA). Ein Begutachter darf nicht weniger erfahren sein als die zu beurteilenden Projektverfasser. Erwartet wird auch, dass er sich bei Bedarf einen eigenen Eindruck vor Ort verschaffen kann.

TEC21: Wie gut funktioniert das neue Bewertungssystem?

Raphael Frei: Bei Projekten aus einem Direktauftrag ist die Architektur oft das Resultat von Zwängen und Entscheidungen, die aus dem Prozess heraus begründet sind. Da eine architektonische Beurteilung explizit fehlt, sind hohe Qualitäten nicht zwingend vorauszusetzen. Die bisherigen Einblicke bestätigen dies; ungenügende Noten sind in der ersten Zertifizierungsrunde nicht selten. Die Begutachtung ist zwar sehr streng. Aber Projektverfasser sollen dies nicht so verstehen, dass sie schlechte Arbeit abgeliefert hätten. Die Kritikpunkte setzen vor allem dort an, wo die Projektschwerpunkte das gestalterische Element vermissen und sich somit verbessern lassen.

TEC21: Wie gehen Projektverfasser damit um?

Raphael Frei: Wir stecken in der Anfangsphase und sammeln weitere Erfahrungen. Eine Schwierigkeit ist, die Dokumentation der Projekte analog zum Wettbewerbsverfahren mit Plänen und Modellen einzufordern. Unter den Beteiligten ist man jedoch sehr offen, auch für Kritik, zumal sie die Position des Projektverfassers oft stärken kann. Es geht meistens um eine gestalterische Integration von technischen Konzepten, die Verknüpfung mit sozialen Themen oder schlicht um die räumliche, typologische Qualität von Grundrissen.

TEC21: Wie ist das Echo unter Architekten?

Raphael Frei: Der BSA rührt die Werbetrommel für die Zertifizierung und hofft, dass sich gute und renommierte Architektinnen und Architekten damit auseinandersetzen. Ein erstes Stimmungsbild ist: Der Standard ist eine sinnvolle Alternative zu Gebäudelabels, die nur eindimensional auf energetische Themen ausgerichtet sind. Der erweiterte Beurteilungsraster führt solche Einzelaspekte zu einem Ganzen zusammen und ermöglicht ein umfassendes Bild über mögliche Zielkonflikte. Das ist ein willkommener Gegentrend zur aktuellen Fragmentierung: Architekten fällt es schwer, im wachsenden Dschungel aus baulichen Anforderungen und Normen überhaupt noch konsistente Lösungen zu finden.

TEC21: Der Standard will besser sein als die Gesetze. Wie kann er trotzdem zur Verbesserung der Entwurfsarbeit beitragen?

Raphael Frei: Gegenwärtig verdammen die vielen Anforderungen die Architekten zum Reagieren. In der Projektierung suchen sie oft den jeweils kleinsten gemeinsamen Nenner des Machbaren und stellen am Ende fest, dass die Kosten steigen. Besser ist aber, die unterschiedlichen Umsetzungsthemen und Anforderungen frühzeitig zusammenzuführen. Der Zertifizierungsprozess und der Bewertungsraster können Ordnung schaffen. So lassen sich Zielkonflikte, Zusammenhänge und Spielräume erkennen, die man sonst nicht entdeckt hätte. Zu Beginn einer Zertifizierung muss daher – aus formalen Gründen – ein Pflichtenheft mit Projektzielen formuliert werden.

TEC21: Stärkt der Standard die Position des Architekten?

Raphael Frei: Das ist eigentlich unser Ziel. Der Architekt kann seine Kompetenzen mithilfe des Bewertungsrasters erhöhen. Er muss das Wissen zurückholen und darf es nicht vollumfänglich an Spezialisten delegieren. Allein der Informationsgewinn aus einer engen Zusammenarbeit mit andern Fachdisziplinen verbessert seine Verhandlungsbasis gegenüber der Bauträgerschaft und der Behörde. Ohne diesen Wissensvorsprung kann man eigentlich nirgends bauen.

Anmerkung:

[01] Muster oder Komposition? Sanierung Telli-Hochhäuser, wbw 1/2 2018.TEC21, Fr., 2018.09.28

28. September 2018 Viola John, Paul Knüsel