Editorial

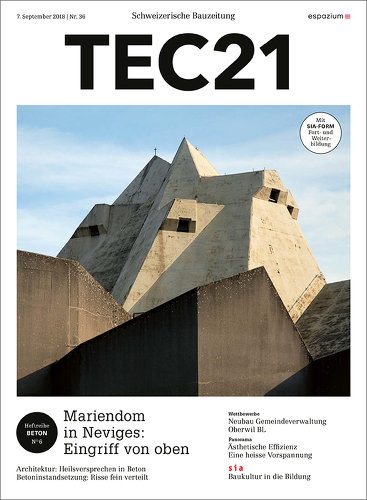

Der Weg zum Erfolg führte über den Tastsinn: Beim Wettbewerb für den Bau des Mariendoms im deutschen Neviges 1964 konnte der fast blinde Auftraggeber, der Kölner Erzbischof Josef Kardinal Frings, den plastischen Entwurf von Gottfried Böhm im Modell im wahrsten Sinn des Wortes am besten erfassen. Böhm erhielt den Zuschlag und schuf in der Folge sein wohl stärkstes Werk Sakralarchitektur.

Ähnlich feinfühlig geht es im eigentlich protestantischen Neviges auch heute noch zu. Denn so expressiv ihre Form und so kraftvoll ihre Präsenz, so undicht ist leider das Dach der Wallfahrtskirche: Bereits kurz nach der Fertigstellung begann Wasser ins Innere einzudringen – ein Problem, das bei Sichtbeton aus dieser Zeit immer wieder auftritt. Erste Instandsetzungsversuche in den 1980er-Jahren brachten nicht den gewünschten Erfolg. Doch nun wurde mit gutem Ergebnis auf einer ersten Testfläche das Dach mit einer Schutzschicht aus carbonfaserbewehrtem Beton abgedichtet. Mithilfe einer pigmentierten Deckschicht mit Schalbrettstruktur soll auch das ursprüngliche Aussehen der Oberflächen wieder hergestellt werden.

Das wegen der ungewöhnlichen Geometrie des Mariendoms zwar äusserst aufwendige, doch offenbar wirkungsvolle Verfahren könnte auch hierzulande Ansätze für die Instandsetzung von Bauten aus Sichtbeton bieten. Insbesondere für die Einhaltung von denkmalgeschützten Werken der Baukunst sind neue Ansätze gefragt.

Tina Cieslik, Daniela Dietsche

Inhalt

AKTUELL

07 WETTBEWERBE

Ausschreibungen/Preis | Platz da!

12 PANORAMA

Buchbesprechung | Ästhetische Effizienz | Eine heisse Vorspannung

17 VITRINE

Bauen mit Beton

16 ESPAZIUM – AUS UNSEREM VERLAG

Die ZAC und Cézannes Geist

18 SIA

SIA-Form | Baukultur in die Bildung | Traditionelle Verputztechniken | Fritz-Leonhardt-Preis für Jürg Conzett

21 VERANSTALTUNGEN

THEMA

22 MARIENDOM IN NEVIGES: EINGRIFF VON OBEN

22 ARCHITEKTUR: HEILSVERSPRECHEN IN BETON

Tina Cieslik, Daniela Dietsche

In den 1960er-Jahren entwarf Gottfried Böhm die Wallfahrtskirche im deutschen Neviges. Die monolithische Betonkonstruktion fasziniert bis heute.

27 BETONINSTANDSETZUNG: RISSE FEIN VERTEILT

Tina Cieslik, Daniela Dietsche

Durch Risse im Dach dringt Wasser ins Innere des Mariendoms. Ziel der Instandsetzung ist es, die Rissweiten so zu reduzieren, dass sie nicht mehr wasserführend sind.

AUSKLANG

36 STELLENINSERATE

37 IMPRESSUM

38 UNVORHERGESEHENES

Heilsversprechen in Beton

Der Mariendom im nordrhein-westfälischen Neviges zieht seit 1968 Besucherinnen und Besucher in seinen Bann. Seine Bau- und Planungsgeschichte ist ähnlich facettenreich wie ein biblisches Epos – und sie dauert weiter an: Derzeit wird das Dach der Betonkonstruktion von Architekt Gottfried Böhm aufwendig instand gesetzt.

Seit rund 350 Jahren pilgern Gläubige nach Neviges, um zur Heiligen Maria zu beten. Seit rund 50 Jahren sind es auch Architekturinteressierte: 1968 wurde hier ein Bauwerk fertiggestellt, das zu Recht als Ikone der deutschen Nachkriegsarchitektur gilt. Architekt Gottfried Böhm (*1920) – neben Frei Otto einziger deutscher Pritzker-Preisträger – gelang es damals, eine plastische Form für eine zeitgenössische Wallfahrtskirche zu finden, die auch heute noch fasziniert.

Die Marienwallfahrt in Neviges geht zurück bis ins 17. Jahrhundert. 1676 hatte ein Franziskanermönch beim Beten vor einem Kupferstich, der die unbefleckte Empfängnis zeigte, eine Marienerscheinung. Die Heilige soll ihn angewiesen haben, ihr Abbild nach Neviges zu tragen und dort zu verehren – so die Legende. Die Wahrheit dürfte profaner gewesen sein: Seit der Reformation war das Bergische Land protestantisch. Mit einer Wallfahrtskirche konnte die katholische Kirche in der Region Präsenz markieren. Das gelang: Über die Jahrhunderte wuchs die Marienwallfahrt zu einer Massenveranstaltung, ihren Höhepunkt erreichte sie nach dem Zweiten Weltkrieg mit jährlich 350 000 Pilgerinnen und Pilgern.

Die 1728 fertiggestellte Pfarrei- und Wallfahrtskirche St. Mariä Empfängnis platzte aus allen Nähten, die vorher schon mehrfach genommenen Anläufe für eine neue Wallfahrtskirche wurden konkret. Im September 1960 fiel der Entschluss für den Neubau, anschliessend dauerte es aber noch einmal zweieinhalb Jahre, bis das zuständige Erzbistum Köln zum Wettbewerb lud. 17 Architekturbüros, mit wenigen Ausnahmen alle aus der Region Köln, waren gebeten, eine Vision für eine zeitgenössische Wallfahrtskirche zu entwickeln. Das war mehr als eine Alibiübung: Der Kölner Erzbischof Josef Kardinal Frings spielte «auch in architektonischen Gestaltungsfragen eine dominante Rolle. Er sah (…) in dem Werk guter Architekten einen Ausdruck der Schöpferkraft Gottes und betrachtete sich deshalb in seinem Einflussbereich als letzte irdische Instanz in Gestaltungsfragen».[1]

Gemeinsam statt frontal

Der Kirchenbau war nach dem Zweiten Weltkrieg eine verbreitete Bauaufgabe. Werke wie die IIT-Kapelle von Mies van der Rohe in Chicago (1952) oder die Marienkirche in Tokio von Kenzo Tange (1961 bis 1964, initiiert und finanziert vom Erzbistum Köln) veränderten das traditionelle Verständnis von Sakralbauten. Viele dieser neuen Bauten entsprachen den Reformen des Zweiten Vatikanischen Konzils von 1962 bis 1965 oder nahmen diese vorweg: Der gemeinsame Gottesdienst rückte wortwörtlich ins Zentrum, der Priester zelebriert die Messe nun mit dem Gesicht zu den Gläubigen, der Altar steht mitten in der Kirche.

Dieses Gedankengut spiegelte sich auch in den Wettbewerbsbeiträgen zum Mariendom. Im Juli 1963 kürte die Jury den schlichten Entwurf von Kurt Faber zum Sieger. Das Siegerprojekt wurde dem Bauherrn Kardinal Frings vorgestellt – mit ernüchterndem Ergebnis: Seine Eminenz war enttäuscht von der Auswahl und befand, es sei noch keine «Lösung gefunden, [...] die als plastischer Baukörper bzw. als Bild und Zeichen einer Wallfahrtskirche befriedigt».[2] In der Folge liess er eine zweite Wettbewerbsrunde stattfinden. Die drei erstplatzierten Büros konnten ihre Entwürfe überarbeiten, ebenso Josef Lehmbrock und Gottfried Böhm, zudem wurde das Raumprogramm redimensioniert. Böhm ging schliesslich im März 1964 als Sieger aus der Konkurrenz hervor.

Die Legende besagt, der bereits stark sehbehinderte Kardinal habe Böhms expressives Projekt im Modell am besten ertasten und verstehen können. Möglicherweise war er aber nur auf der Suche nach einem emblematischen Bau, auch vor dem Hintergrund, dass die Pilgerzahlen inzwischen deutlich zurückgegangen waren und ein starker Anziehungspunkt gesucht wurde.

Räumlich inszenierter Glaube

Neben der ausdrucksstarken Form punktete Gottfried Böhms Entwurf vor allem mit seiner städtebaulichen Disposition. Und zwar nicht mit jener im Kontext der Gemeinde Neviges – der Mariendom wendet ihr quasi den Rücken zu –, sondern mit der internen des mit dem Bau entstehenden Klosterbezirks. Böhm verstand die Wallfahrt als sinnliches Erlebnis und inszenierte sie dementsprechend räumlich: Ein leicht ansteigender Pilgerweg, die Via sacra, führt, flankiert vom Schwesternheim mit den charakteristischen runden Erkern, in einer leichten Neigung zum Mariendom auf dem Hardenberg.

Dort angekommen, betreten die Gläubigen das Bauwerk, dessen Inneres dunkel und schlicht gehalten ist – nichts lenkt ab von der inneren Einkehr. Die einzig schmückenden Elemente sind die ebenfalls von Böhm entworfenen farbig verglasten Fenster, oft mit Rosenmotiven – die Rose ist das Symbol Marias –, die den Raum je nach Lichteinfall in leuchtendes Rot tauchen. Der polygonale Innenraum ist dabei die nahtlose Fortführung des differenzierten Aussenraums, eine für Böhm typische Gestaltung, die sich zum Beispiel auch in der Pflästerung des Bodens manifestiert, der im Material jener des Pilgerwegs entspricht, oder bei den Leuchten, die an Strassenlaternen erinnern.

Entscheid mit Folgen

Konstruktiv formte Böhm den Bau als räumliches Faltwerk aus Stahlbeton, mit einer Oberfläche aus sandgestrahltem Sichtbeton. Die eindrückliche formale Einheit aus Wand- und Dachflächen war allerdings nicht von Anfang an geplant: Der Architekt hatte eine Blei- oder Schieferdeckung mit Foamglasdämmung vorgesehen, allerdings weniger als Witterungs- denn als Wärmeschutz. Um den Bau bis zur Dacheindeckung wasserfest abzuschliessen, war die Decke zweischalig aus wasserundurchlässigem Beton mit einer dazwischen liegenden Kunststofffolienabdichtung konstruiert. Als der erste Bauabschnitt über der Sakristei fertig betoniert war, schien er der Witterung zu trotzen, und Böhm schlug im Juli 1966 vor, die Bewehrung zu erhöhen und die verbleibenden Dachteile einschalig auszuführen – auch, da der Dom vor allem als «Sommerkirche» genutzt werden sollte und um allfällige Reparaturkosten für die Dachdeckung zu vermeiden.[3]

Dies stellte sich letztlich als fataler Entscheid heraus, denn die ersten Feuchteschäden traten bereits nach wenigen Jahren auf. Gegen Ende der 1980er-Jahre beschichtete man die Dachfläche daher mit Epoxidharz, was aber nicht den gewünschten Erfolg brachte. Die starre Beschichtung riss an vielen Stellen und löste sich teilweise vom Betonuntergrund, sodass weiterhin Wasser in das Innere der Kirche eindrang. Zu Anfang des neuen Jahrtausends wurde die Situation so prekär, dass das Erzbistum eine Expertengruppe unter der Leitung von Peter Böhm, Sohn von Gottfried Böhm und selber Architekt, mit der Dachinstandsetzung beauftragte.

Beim gewählten Verfahren stützte man sich auf Versuche des Instituts für Bauforschung der RWTH Aachen. Schlussendlich entschied man sich für einen carbonfaserverstärkten Spritzbetonauftrag. Bei einem Teilstück des 300 m² grossen Dachs über der Sakramentskapelle wurde 2017 das Epoxidharz entfernt, das Dach sandgestrahlt und der Stahlbeton instand gesetzt. Carbonfaserbewehrter Spritzmörtel soll das Dach nun optimal gegen Witterungseinflüsse schützen und dauerhaft abdichten – bisher mit gutem Ergebnis (vgl. «Risse, fein verteilt»).

Beton hält, Geld fehlt

Nachdem nun ein Bruchteil der Dachfläche erfolgreich abgedichtet ist, wird seit Juni 2018 im rückwärtigen Bereich ein Abschnitt von rund 800 m² bearbeitet. Die Massnahmen an diesem zweiten Bauabschnitt werden voraussichtlich bis ins Frühjahr 2019 dauern. Die Kosten für den aktuellen Abschnitt teilen sich das Erzbistum Köln, das Kulturstaatsministerium, die Deutsche Stiftung Denkmalschutz und die Wüstenrot-Stiftung. Bei einer Restfläche von über 1500 m² ist die – bisher ungesicherte – weitere Finanzierung aber eines der Hauptrisiken.

Anmerkungen:

[01] Karl Kiem, «Vielschichtiger Betonfelsen: Die Wallfahrtskirche in Neviges», in: Wolfgang Voigt (Hg.), Gottfried Böhm. Jovis Verlag, Berlin 2006, S. 60–80, Fussnote 52. Online abrufbar auf www.karl-kiem.net/Neviges/index.html

[02] Zitiert nach: Aktennotiz zur Audienz bei Seiner Eminenz am Dienstag, 10. 9. um 16.30 Uhr, vom 17. Sept. 1963; Bauakten im Generalvikariat Köln. In: Veronika Darius, Der Architekt Gottfried Böhm, Bauten der sechziger Jahre, Beton-Verlag, Düsseldorf 1988, Fussnote 102.

[03] Ebd., Fussnote 111.TEC21, Fr., 2018.09.07

07. September 2018 Daniela Dietsche, Tina Cieslik

Risse, fein verteilt

Seit Jahrzehnten dringt Wasser ins Innere des Mariendoms in Neviges. 2017 wurde ein Teil des Dachs mit carbonfaserbewehrtem Beton abgedichtet, wobei auch die Optik nicht zu kurz kommen durfte. Als Probefläche diente das Dach über der Sakramentskapelle.

Das Dach des Mitte der 1960er-Jahre erstellten Mariendoms in Neviges nördlich von Wuppertal besteht aus vielen unterschiedlich geneigten Flächen, aus Spitzen, Kanten und Kehlen. Der Bau ist ein räumliches Faltwerk aus Stahlbeton, ohne äussere Abdichtung und ohne Dacheindeckung (vgl. «Heilsversprechen in Beton»). In den letzten Jahrzehnten stellten Experten verschiedene Rissschäden im Stahlbetondach fest.

Betroffen sind vor allem die Kehlen, die Übergänge von Wand zu Dach, kompliziert gestaltete Eckbereiche, ebene Dachflächen sowie die Arbeitsfugen. Durch feine Risse dringt Wasser ins Innere der denkmalgeschützten Kirche. Ansonsten ist der Bau, der seinerzeit mit wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) mit hohem Zementanteil und grosszügiger Bewehrung erstellt wurde, in gutem Zustand. In erster Linie geht es bei der aktuellen Instandsetzung also darum, das Dach gegen das Eindringen von betonangreifenden oder korrosionsfördernden Stoffen zu schützen.

Das Problem ist nicht neu: Das Dach des Mariendoms war von Anfang an undicht. Mitte der 1980er-Jahre brachte man eine flächige Beschichtung auf Epoxidharzbasis auf. An einigen undichten Kehlbereichen wurde der Beton gegen PCC-Mörtelplomben ausgetauscht. Das löste das Problem nur temporär, denn die starre Harzschicht machte die thermischen Verformungen des Dachs nicht mit und löste sich vom Untergrund. Anfang des neuen Jahrtausends war klar, dass etwas passieren musste, bevor die Bewehrung korrodieren würde.

Gegen Wasser schützen

Zunächst dachte die Bauherrschaft an eine Bleideckung, wie sie im Entwurf von Gottfried Böhm auch vorgesehen war. Dieser Ansatz wurde aber verworfen, weil der vergleichsweise hohe Aufbau von rund 10 cm in den Verschneidungen, in denen teilweise bis zu vier verschieden geneigte Schrägflächen aufeinandertreffen, zu grossen Aufbauten geführt hätte. Die Idee, lediglich die Epoxidharzschicht zu entfernen, die am schlimmsten beschädigten Stellen abzudichten und den Bau dann jährlich zu warten, war wegen der aufwendigen Einrüstung und Einhausung für die Bauherrschaft keine Option.

Das Gerüst ist auch bei den aktuellen Arbeiten die Krux und der grösste Kostentreiber. Wegen der exponierten Lage und der besonderen Bauwerksgeometrie sind aufwendige Gerüste, Zuwegungen und Transporthilfen erforderlich. Zudem finden die Arbeiten – bis auf die finale Decklage – jeweils abschnittsweise von oben nach unten statt, d. h., das Gerüst muss jeweils verschoben und neu den geneigten Flächen angepasst werden. Um die zu bearbeitenden Flächen jederzeit vor- oder nachbehandeln zu können und vor erneuter Verschmutzung während der Mörtelaufträge zu schützen, sind umfangreiche Massnahmen nötig, beispielsweise das zeitweise Beheizen des Schutzzelts bei Temperaturen unter 5 °C.

Selbstheilung durch Verfeinerung

Die wasserführenden Risse einfach mit Mörtel zu verpressen ist nicht möglich, da die Dachkonstruktion aufgrund Temperaturbeanspruchung ständig in Bewegung ist. Eine feine Rissverteilung soll Abhilfe schaffen. Es wurde ein Instandsetzungskonzept mit carbonbewehrtem Spritzmörtel entwickelt – die Idee dazu stammte von Gottfried Böhms Sohn Peter, der die Arbeiten mit seinem Architekturbüro begleitet. Mit dieser Schutzschicht sollen die sich zyklisch öffnenden Einzelrisse in ein fein verteiltes und damit unschädliches Rissbild im Instandsetzungsmörtel überführt werden. Die Rissbreite wird reduziert und ist somit nicht mehr wasserführend.

Die an den Arbeiten beteiligten Experten des Instituts für Bauforschung der RWTH Aachen schlugen vor, eine 28 mm dicke Mörtelschutzschicht (eingebracht in drei Lagen) flächig zu applizieren und jeweils dazwischen eine textile Bewehrung aus Carbon auf den Dachaussenflächen aufzubringen. Zusammen mit der abschliessenden äusseren Decklage beträgt die Dicke des Schutzsystems ca. 35 mm. Zudem empfahlen sie, jeden Riss zunächst mit einem Enthaftungsstreifen vorzubehandeln. Dadurch soll verhindert werden, dass sich der Einzelriss durch die Schutzschicht fortsetzt.

Die aufgebrachte Schicht wirkt wie eine flächige Beanspruchung auf das Faltwerk. «Wir sprechen hier von zusätzlich ca. 80 kg pro m2», sagt Sergeij Rempel, der das Projekt an der RHTW Aachen begleitete. Trotz der Zunahme der ständigen Belastung bleibt das Dach gemäss der statischen Untersuchung ohne weitere Massnahmen tragfähig. Rempel geht von einer Nutzungsdauer der carbontextilbewehrten Schutzschicht von ca. 100 Jahren aus.

Keine Korrosion dank Carbontextil

Da Carbontextil nicht korrosionsanfällig ist, kann es oberflächennah angeordnet werden und eignet sich somit besonders für dünne Bauteile. Lediglich wenige Millimeter sind zur Sicherstellung der Verankerungskräfte erforderlich. Das im Projekt eingesetzte Carbontextil besteht aus haardünnen Filamenten (Durchmesser rund 7 µm). Mehrere tausend dieser Filamente werden zu Fasersträngen gebündelt und anschliessend zu netzartigen Textilien verarbeitet. Die Textilien werden im Werk mit Epoxidharz getränkt, ausgehärtet und besandet, um eine höhere Bruchspannung des Materials zu erreichen und, so die Hoffnung der Experten, dadurch eine noch feinere Rissverteilung zu erreichen.

Das Institut für Bauforschung der RWTH Aachen testete die textile Bewehrung in Kombination mit dem ausgewählten Spritzbeton über Jahre, denn nur mit ausreichend Erfahrung konnte das Instandsetzungskonzept auf den Mariendom in Neviges adaptiert werden. Es wurden sowohl experimentelle Untersuchungen durchgeführt, bei denen nachzuweisen war, dass die Risse fein genug bleiben, als auch theoretische Tests, um zu zeigen, dass sich die neue Schutzschicht nicht vom Altbeton löst. Weitere Versuche legen nah, dass man die Textilien und den Mörtel bei einem möglichen Rückbau trennen könnte. «Man könnte sogar das Textil anschliessend erneut verwenden», ist Sergeij Rempel überzeugt.

Probefläche instand gesetzt

Nachdem alle Tests abgeschlossen waren, beauftragte die Bauherrschaft ein Unternehmen, eine Teilfläche instand zu stellen. Gewählt wurde das Dach über der Sakramentskapelle. «Aus meiner Sicht ist das die schwierigste Stelle der Konstruktion», meint Sergeij Rempel.

Nach der Einrüstung und Einhausung der zu bearbeitenden Fläche wurde diese auf Schäden, Fehlstellen und Risse untersucht und kartiert. Zum Auftrag der carbontextilbewehrten Schutzschicht und der Enthaftungsstreifen im Bereich der Risse wurden die Betonflächen mit festem Strahlmittel tragfähig vorbereitet. Dazu wurden alle minder festen Schichten und alle trennend wirkenden Substanzen entfernt. Die vorhandene Epoxidharzbeschichtung und -spachtelung aus den 1980er-Jahren wurde abgetrennt – und erwies sich als erstaunlich hartnäckig: Obwohl sie sich stellenweise vom Untergrund gelöst hatte, liess sie sich komplett nur mit deutlich höherem Aufwand als ursprünglich gedacht entfernen. Poren und Lunker wurden geöffnet, bis das mittlere Korngefüge des Betonuntergrunds sichtbar freigelegt war.

Die markierten Bauteilrisse wurden mittig mit einem 18 cm breiten, elastifizierten, mineralischen Spachtel überdeckt, dem sogenannten Enthaftungsstreifen. Anschliessend wurden die steifen, vorab zugeschnittenen Textilien jeweils unmittelbar an die noch frische Zwischenmörtelschicht angelegt, ausgerichtet, fixiert und mit Trockenspritzmörtel kraftschlüssig eingebettet. Darauf folgte die zweite Schicht aus Textilbewehrung, bevor die Deckschicht und die Hydrophobierung folgten.

Die verwendete Textilbewehrung lässt sich nur noch in geringem Mass verformen. Deshalb mussten für die Bewehrung der zahlreichen Kehlen, Ecken, Grate und Kanten besondere Formteile im Werk vorgefertigt werden. In den Bereichen horizontaler oder schwach geneigter Flächen wurden die textilbewehrten Schutzmörtel analog, jedoch händisch eingebaut. Um die Ausführung beurteilen zu können, zogen die Forscher Bohrkerne aus den instand gesetzen Flächen. Dazu wurde ein Prüfstempel mit einem Durchmesser von 50 mm verwendet. Die zugehörige Bohrtiefe betrug 55 mm, sodass der Schnitt bis in den Altbeton reichte.

So wurden die Oberflächenzugfestigkeit und die Abreissfestigkeit zwischen den Schichten ermittelt. Die mittleren Werte der Abreissfestigkeit lagen deutlich über dem geforderten Wert von 1.5 N/mm2. Die Experten der RWTH Aachen waren vor Ort und kontrollierten während des Spritzens die Schichtdicken und die Ebenflächigkeit. Zum lagegerechten Einbau der Carbonbewehrung waren lediglich Toleranzen von 3 mm zulässig. Ihren guten Eindruck der Ausführung bestätigten die gemessenen Werte, die innerhalb der Sollwerte lagen.

Was ist Original, was Interpretation?

Neben den technischen Eigenschaften der neuen Schicht lag ein Hauptaugenmerk auf deren Erscheinungsbild: Immerhin gilt der geschützte Bau als Ikone der deutschen Nachkriegsarchitektur, und auch sein Erschaffer, der hochbetagte Architekt Gottfried Böhm, musste mit der Ausführung einverstanden sein.

Nach der Instandsetzung sollen die horizontale originale Schalbrettstruktur und die ursprüngliche Farbe des Altbetons sichtbar sein. Um den rötlichen Farbton zu erhalten, wurden dem Ausgangsmörtel Pigmente (Eisenoxid, Titanoxid) beigemischt. Die Oberflächenstruktur erzeugten die Arbeiter manuell: mit Reibebrett und Glättkelle – ein Vorgehen, das die Denkmalpflege nicht begrüsste, da es sich dabei nicht um Herstellungsspuren handelt, sondern um ein nachträglich appliziertes Muster. Die Bauherrschaft konnte sich hier aber durchsetzen: Zum einen strukturiert die Schalungstextur die neu sehr hellen Flächen, zum anderen kaschiert sie leichte Unregelmässigkeiten der neuen Schicht. Die neue, 35 mm dicke Schutzschicht beeinflusst die äussere Form des Bauwerks übrigens nicht – bei Dimensionen von 50 m Höhe und 37 m Breite sowie im Kontext der bewegten Dachlandschaft fällt ihre Höhe visuell nicht ins Gewicht.

Mehr zu reden gab in diesem Zusammenhang die helle Farbe des instand gesetzten Dachs. Tatsächlich wirkt sie im Vergleich zu den noch unbehandelten Flächen sehr sauber, doch der optische Trick mit der Schalungsstruktur funktioniert, und die Pigmente sorgen für ein fast samtiges Aussehen. Ungewohnt hingegen ist die plötzliche scharfe farbliche Trennung von Dach und Wandflächen; ein Effekt, den Gottfried Böhm allerdings ausdrücklich befürwortet und der in den Entwürfen für den Dom auch immer abgebildet wurde. Inwiefern diese Trennung die plastische Form des Baus, der sich gerade durch die Einheit von Wand und Dach auszeichnet, beeinflusst, lässt sich erst sagen, wenn das ganze Dach renoviert ist. Die Bauherrschaft geht davon aus, dass das Dach allmählich Patina ansetzen wird. Eine Dampfdrucksäuberung der Wände ist angedacht, allerdings würde auch dann ein deutlicher Farbunterschied zwischen Wand- und Deckenflächen sichtbar bleiben.

Der nächste Schritt

Seit Anfang Juni 2018 bereitet die beauftragte Unternehmung die nächste Teilfläche für die Instandsetzung vor, die «Pyramide Nähe Altar» (%%gallerylink:42482:vgl. Dachaufsicht%%) mit 800 m². Das Vorgehen des ersten Teilabschnitts wollen die Beteiligten beibehalten, auch wenn es vonseiten der Bauherrschaft Überlegungen gab, auf den Enthaftungsstreifen über den Rissen zu verzichten. Tatsächlich zeigen die Flächen der nun seit eineinhalb Jahren instand gesetzten Pyramide über der Sakramentskapelle keine der prognostizierten Haarrisse. Die Vermutung: Möglicherweise verteilen die starren Carbonmatten die Spannungen ohnehin bereits über die gesamte Fläche.

Ob diese Theorie in einem allfälligen dritten Berarbeitungsabschnitt getestet werden kann, steht derzeit noch in den Sternen: Die für die gesamte Instandsetzung vorgesehenen rund drei Mio. Euro sind aufgebraucht. Aktuell ist die Bauherrschaft auf der Suche nach finanzieller Unterstützung. Rund 350 Jahre nach der Marienerscheinung braucht es in Neviges nun wohl Handfesteres als Glaube, Liebe, Hoffnung.TEC21, Fr., 2018.09.07

07. September 2018 Daniela Dietsche, Tina Cieslik