Editorial

Am Swiss Tunnel Congress 2018 wird die Planung zur zweiten Tunnelröhre des Gotthard-Strassentunnels vorgestellt. Bei der anschliessenden Diskussion meldet sich ein älterer Herr zu Wort und erzählt, dass bei der Projektierung des ersten Strassentunnels durch den Ingenieur Giovanni Lombardi schon weitsichtig der Bau einer zweiten Röhre vorgesehen war – wohlgemerkt bereits in den 1970er-Jahren. War Lombardi seiner Zeit so weit voraus?

Ein Pionier war er auf alle Fälle. Lombardi führte als Erster in seinem Ingenieurbüro Elektronenrechner ein, die Vorläufer heutiger Computer. Nur 89 dieser Rechenmaschinen gab es zu diesem Zeitpunkt in der gesamten Schweiz – vor allem bei Banken und in der Verwaltung. Angst vor Neuerungen war wohl keine Eigenschaft seiner Persönlichkeit.

Werkzeuge und Anschauungen können und dürfen sich verändern. Daher verwundert es nicht, dass Lombardi auch neue Sichtweisen auf Problemstellungen im Tunnelbau eröffnete und bei Abschätzungs- und Berechnungsmethoden im Tunnelbau Akzente setzte.

War er nun seiner Zeit so weit voraus? Vielleicht bewahrheitete sich am Gotthard eine seiner Befürchtungen respektive Feststellungen: Der Tunnel der Zukunft würde nicht von Bergleuten ausgebrochen, sondern von Bürokraten. Etwa 50 Jahre werden seit der Eröffnung der ersten Strassenröhre vergangen sein, bis zwei zur Verfügung stehen werden. Dass vor und hinter den beiden Tunnels die Autobahn zweispurig verläuft, in jeder Röhre der Verkehr aber einspurig rollen soll – ich glaube, darüber hätte ein Giovanni Lombardi nur gelacht.

Peter Seitz

Inhalt

AKTUELL

07 WETTBEWERBE

Neubau Labor- und Forschungsgebäude, Universität Basel | Studienwettbewerb Ziviler Flugplatz Dübendorf

11 PANORAMA

Ettore Sottsass – Form, Farbe und Funktion | Literatur, Kultur, Architektur

15 ESPAZIUM – AUS UNSERERM VERLAG

Nachruf Giovanni Lombardi

16 FIRMEN UND PRODUKTE

Neues aus der Baubranche

18 SIA

Viele Fragen an den «Digitalen Zwilling» | Plädoyer für das Wertvolle | Teuerungsabrechnung: PKI statt OIV

22 VERANSTALTUNGEN

THEMA

24 GIOVANNI LOMBARDI (1926–2017)

24 EIN INGENIEUR, DER DEN BOGEN RAUS HATTE

Peter Seitz

Giovanni Lombardi war ein Meister des Bogens. Seine gekrümmten Bauwerke und auch Projekte über seinen Tod hinaus zeugen davon.

28 «WARUM SCHAUEN WIR NICHT MAL, WAS DIESE COMPUTER MACHEN?»

Gabriele Neri

Ein Gespräch mit Andrea Mondada, einem beruflichen Wegbegleiter Lombardis, über die Ingenieurarbeit gestern und heute.

AUSKLANG

34 STELLENMARKT

37 IMPRESSUM

38 UNVORHERGESEHENES

Ein Ingenieur, der den Bogen raus hatte

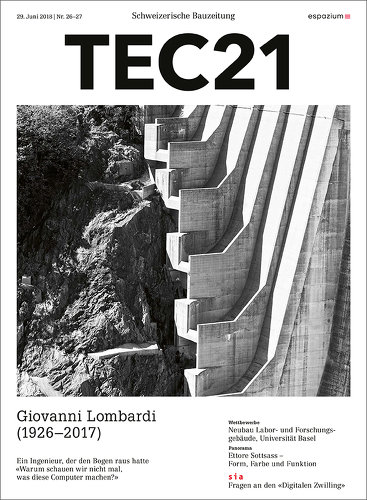

Im Alter von 90 Jahren starb 2017 Giovanni Lombardi, der Gründer des gleichnamigen Tessiner Ingenieurbüros. Seine grössten Projekte waren von Bögen geprägt: Berühmte Bogenstaumauern tragen seine Handschrift, und gebogene Linienführungen von Tunneln bescherten ihm auch mit 80 Jahren noch Erfolge.

Das Problem in den 1960er-Jahren ist ein altes: Zwischen Göschenen und Airolo soll ein neuer Tunnel entstehen, diesmal für die Nationalstrasse. Der geradlinige Eisenbahntunnel von Louis Favre ist bereits seit 1882 in Betrieb. Mit einer durchschnittlichen Überdeckung von 1100 m stellt er die direkte Verbindung Uris mit dem Tessin dar. 1965 werden vier Ingenieurbüros eingeladen, ihre Entwürfe für den noch heute längsten Strassentunnel der Alpen vorzulegen. Drei davon nehmen die gerade Linienführung der Eisenbahn auf; eines aber, das Ingenieurbüro von Giovanni Lombardi, schlägt einen bis zu 2.4 km nach Westen ausholenden Bogen vor. Lombardi ist sehr erfahren in der Geologie, er kennt die Gegend und das Gelände – baut er in dieser Zeit doch die vier wichtigsten Viadukte der neuen Gotthard-Passstrasse, darunter die Fieud-Serpentine (tornante di Fieud), die westlichste Kurve an der Südauffahrt zum Pass. Mit ihr löst sich die Strasse kurzzeitig vom Hang und führt scheinbar in die Leere, um sich nachher sogleich wieder an den Bergrücken zu schmiegen.

Lombardis Vorschlag der gekrümmten Tunnelführung erhält den Zuschlag: Zwischen 1970 und 1980 entsteht unter seiner Leitung der Gotthard-Strassentunnel. Die Vorteile seines «Um-die-Ecke-Denkens» – in diesem Fall «Um-den-Bogen-Denkens» – lagen auf der Hand: Durch die Verlegung des Tunnels in Richtung der Furche des Gotthardpasses standen einem etwas längeren Strassentunnel bedeutend kürzere Lüftungsschächte gegenüber, die auch noch von der Passstrasse her leichter erreichbar waren. Zudem konnte eine geologische Störung umgangen werden. Dieses geniale, aus heutiger Sicht vielleicht logisch banal erscheinende Konzept war damals mindestens innovativ, womöglich sogar revolutionär und vergünstigte das Projekt um 100 Millionen Franken.

Folgender Satz Lombardis passt nicht nur zum Gotthard-Strassentunnel, auch aus anderen seiner Grossprojekte ist Innovationsgeist und Aufgeschlossenheit gegenüber neuartigen Lösungen und Methoden ablesbar: «Der Ingenieur muss sich auch Lösungen vorstellen können, die vom traditionellen Schema abweichen – er muss sie dann aber in Ruhe analysieren und bewerten können, ohne sich durch übermässige Begeisterung, die die Originalität seines Vorschlags auslösen mag, beirren zu lassen.»

Lombardis Karriere: geradlinig nach oben

Schon zu Beginn seiner Ingenieurslaufbahn zeichnete sich ab, dass Lombardis Arbeitsleben von Bogengebilden geprägt sein würde: Sein Dissertation, die er 1955 an der ETH Zürich veröffentlichte, trug den Titel «Les barrages en voûte mince» und befasste sich mit der statischen Untersuchung schlanker Bogensperren.

Zuvor, nach Abschluss seines Studiums, ebenfalls an der ETH, hatte der gebürtige Leventiner, der in Südfrankreich aufgewachsen war und aufgrund des Zweiten Weltkriegs in die Schweiz zurückkehrte, im Freiburger Ingenieurbüro von Henri Gicot und bei Arnold Kaech in Bern gearbeitet. Gicot und Kaech machten sich weltweit als Talsperrenbauer einen Namen. In der Schweiz war Gicot an der 1921 fertiggestellten Staumauer Montsalvens und an der Rossens-Bogenstaumauer (1948) beteiligt, Kaech an der Spitallamm-Mauer, die 1932 am Grimselpass entstand.

Kurz nach seiner Promotion eröffneten Giovanni Lombardi und sein Studienfreund Giuseppe Gellera (1925–1976) in Locarno ihr eigenes Ingenieurbüro, Lombardi & Gellera. Das Unternehmen mit über 100 Mitarbeitenden spaltete sich jedoch 1964 auf.

Es waren die Boomjahre nach dem Weltkrieg, in denen sich Wirtschaftsaufschwung und Grosswasserkraft die Hand gaben. Veranschaulichend seien hier einige Zahlen aus Italien, dem Land mit dem grössten Alpenanteil, aufgeführt. Bis 1920 gab es dort ungefähr dreissig Stauseen. Bis zum Zweiten Weltkrieg waren es bereits 200 – der Faschismus wollte dank der «weissen Kohle» möglichst energieautark sein, aber auch die landwirtschaftliche Bewässerung spielte eine Rolle. Seit 1950 wurden allein in Italien etwa zehn Talsperren pro Jahr gebaut, sodass sich die Zahl bis 1970 annähernd verdoppelte.

Der Ausbau der Wasserkraft in diesen Jahren betraf aber nicht nur Italien, sondern alle hierfür geeigneten Gebiete, insbesondere die Alpen und die Pyrenäen. Von 25 grossen Staudämmen, die im Sommer 1964 bei einer Ausstellung im New Yorker Museum of Modern Art unter dem Titel «Twentieth Century Engineering» gezeigt wurden, standen sieben in den französischen Bergen, vier in Italien und vier in der Schweiz.

Im Tal des grünen Wassers: die Contra-Staumauer

Am Aufschwung der Grosswasserkraft nimmt das Büro Lombardi & Gellera regen Anteil: Zwischen 1957 und 1966 entwirft und baut es die Contra-Bogenstaumauer, die den Lago di Vogorno im Verzascatal aufstaut.

Die doppelt gekrümmte Bogenkonstruktion hat eine Kronenlänge von 380 m und ist mit 220 m Höhe die vierthöchste der Schweiz. Mit ihrem geringen Betonvolumen von 660 000 m³ – ihre Mauerdicke variiert von 25 m an der Basis bis zu 7 m an der Krone – stellt sie eine der kühnsten Konstruktionen der Schweiz dar. In späterer Zeit sollte sie weltweit bekannt werden – springt James Bond doch im Prolog von «Goldeneye» von ihr herab. Heute kann es ihm auf einer Bungee-Sprunganlage jeder nachtun.

Die Taten des Entwerfers wurden zwar nie in Szene gesetzt, dafür sind sie echt, beeindruckend – und reich an Anekdoten: Da beim Freilegen des Felsens für die zukünftigen Fundamente schlechtes Gestein zum Vorschein kam, wurde die Mauer kurzerhand von Lombardi und dem Bauunternehmer einige Meter versetzt weitergeplant und gebaut. Die Behörden erfuhren erst nachträglich von der Änderung.

Computer für die Contra-Sperre

Als erste Talsperre der Welt wurde die Contra-Bogenstaumauer mit Computerhilfe berechnet (vgl. «Warum schauen wir nicht mal, was diese Computer machen?», S. 28). Ein Rechner stand in Zürich, der andere in Lausanne; aufgrund spezifischer Leistungsgrenzen der Maschinen wurden sie in unterschiedlichen Berechnungsphasen eingesetzt. Somit können Lombardi und sein Büro als Vorreiter in Sachen Staumauerberechnung angesehen werden. Wie üblich wurden aber auch Modellversuche durchgeführt, einer am Ismes (Istituto Sperimentale Modelli e Strutture) in Bergamo, ein zweiter an der VAW (heute: Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie der ETH Zürich).

Das Contra-Modell am Ismes wurde im Massstab 1 : 66.6 hergestellt und war etwa 3.5 m hoch. Als Material kam sogenannter Mikrobeton zum Einsatz, eine Mischung aus Zement und Bimsstein. Er weist ein ähnliches physikalisch-mechanisches Verhalten auf wie der unbewehrte Beton, mit dem die tatsächliche Mauer gebaut werden sollte.

Die Modelluntersuchungen gestalteten sich aufwendig: Ein Vormodell aus Holz half bei der Dimensionierung der Abmessungen, Schalungen aus verstärkten Gipsblöcken mussten erstellt werden, und eingesetzte Ankerstäbe dienten der Simulierung des Eigengewichts. Das Modell bildete nur zwölf vertikale Fugen (die Hälfte der realen) sowie die inneren Inspektionstunnel und vertikalen Schächte ab. Um eine originalgetreue Darstellung des hydrostatischen Schubs zu erhalten, belasteten 102 Hydraulikzylinder, die jeweils auf Stahl- und Betonverteilerplatten mit einer Korksohle drückten, das Modell. Ein komplexes System von Messgeräten (elektroakustische und mechanische Komparatoren und Dehnungsmessstreifen) diente dazu, auftretende Verformungen und Verschiebungen zu erkennen. Erst beim 5.8-fachen Wert des normalen hydrostatischen Wasserdrucks erfolgte der Bruch im Modellversuch. Am kleineren hydraulischen Modell der VAW wurden unter anderem die Form der Überläufe und deren korrekte Anströmung untersucht.

Bogenstaumauern um den ganzen Erdball

Die Talsperre im Verzascatal bildete den Auftakt zu vielen weiteren Talsperrenprojekten Lombardis. 1965 wurde die Doppelbogenstaumauer von Roggiasca in Graubünden fertiggestellt, 1969 die Kops-Staumauer in Vorarlberg. Wie später beim Gotthard-Strassentunnel gelangte Lombardi hier mit einem Bogen als Alternative zum Auftrag. Er schlug vor, eine 600 m lange, zu kostspielig geplante Schwergewichtsstaumauer durch eine kürzere zu ersetzen, und fügte dieser eine Doppelbogenstaumauer bei, was den Betonverbrauch und damit die Kosten senkte.

Das Wissen und die Erfahrung Lombardis wurden zunehmend auch international geschätzt. So wurde Österreichs höchste Talsperre, die 200 m hohe Kölnbreinsperre, die erst wenige Jahre alt war, nach einem Entwurf Lombardis von 1989 bis 1992 instandgesetzt. Neben zahlreichen weiteren Mauerertüchtigungen war der Wasserbauexperte, der zwischen 1979 und 1985 auch Präsident des Schweizerischen Talsperrenkomitees war und anschliessend drei Jahre die Präsidentschaft der Icold (International Commission on Large Dams) innehatte, immer noch an Neubauten beteiligt, nun aber weltweit. In der Türkei entstand am Euphrat die Karakaya-Talsperre (1987); auch in Algerien war Lombardi vor Ort, etwa mit dem Vorprojekt der Bogenstaumauer Tichi-Haf, und in Mexiko wurden 1995 die Staumauern von Huites und Zimapán fertiggestellt.

Theorien aus der Praxis, für die Praxis

Bei der Planung und Umsetzung seiner Grossprojek-te stiess Lombardi immer wieder an die Grenzen des damals Möglichen. Die Berechnungsbeschränkungen konnten zwar mithilfe der Computer im Lauf der Zeit immer weiter nach oben verschoben werden, jedoch erkannte Lombardi schnell, dass eine alleinige Berechnung noch keine Problemlösung darstellte. Vielmehr kann sein Schaffen als ein beständiges Verstehenlernen der komplexen Zusammenhänge zwischen Umgebung und Bauwerk und ihrer besseren Erfassung gesehen werden, um letztlich der Problemstellung eine geeignete Lösung entgegenstellen zu können. « (…) Denn die Intuition des Ingenieurs, die auf einer tiefen und soliden Kenntnis der Gesetze der Physik, Mechanik, Geologie und Geotechnik oder der Naturwissenschaften im Allgemeinen beruht, sollte es ihm ermöglichen, die Lösung des Problems schon vor der Berechnung zu erahnen. Nur dann kann er die Gültigkeit der erzielten Ergebnisse beurteilen», schrieb Lombardi 2004.[1]

Zur Unterstützung dieser «Intuition» entwickelte Lombardi mehrere Ansätze und Methoden, die mittlerweile gängige Praxis im Ingenieurwesen sind: Dank der Methode der Kennlinien zur Stabilitätsanalyse von Untertagebauwerken etwa kann rasch der Einfluss einer Änderung der Randbedingung (z. B. andere Felseigenschaft) beim Tunnelvortrieb abgeschätzt werden. Das FES-Modell (Fissured Elastic Saturated rock mass model) beinhaltet ein nicht lineares, hydraulisch gekoppeltes Materialgesetz und steht zur Analyse von geklüftetem, wassergesättigtem Gestein zur Verfügung. Die Methode der Grouting Intensity Number (GIN) hilft bei der Umsetzung abdichtender Injektionen.

Der Schlankheitskoeffizient c von Bogensperren setzt verwendetes Betonvolumen ins Verhältnis zur Sperrenfläche und erlaubt einen Vergleich verschiedener Staumauern. Zur Überwachung von Talsperren entwickelte Lombardi gleich noch das MIC-Modell (Modello Interpretativo Combinato). Lombardis Name hat auch als «Werkzeugmacher» für Ingenieure einen guten Klang.

International unter Tage

Klangvoll tönen auch die Namen auf der Projektliste des zweiten grossen Standbeins Lombardis, des Tunnelbaus: Ortsumfahrungen von Hergiswil, Neuenburg, Locarno und Luxemburg stehen dort neben ganz grossen Projekten mit internationalem Renommee: Die Hightech-Forschung in den unterirdischen CERN-Anlagen bei Genf (ab 1981) und in den Labors für Elementarteilchenphysik unter dem Gran Sasso im Appenin finden in Stollen statt, an denen Lombardi und sein Unternehmen beteiligt waren. Die Machbarkeitsstudien zum Gotthard-Basistunnel tragen die Handschrift Lombardis, und sein Büro war an nahezu allen Ingenieuraktivitäten dieses Jahrhundertprojekts massgeblich beteiligt. Lombardis letzte, gigantische Projektierung schliesslich möchte sogar zwei Kontinente miteinander verbinden: 2006 gewann Lombardi im Joint Venture den Planungswettbewerb zum Gibraltar-Tunnel zwischen Europa und Afrika. Und wie könnte es anders sein? Der Tunnel soll wegen der Meerestiefe von 900 m nicht geradlinig verlaufen, sondern einen Bogen in den Atlantik hinaus machen, um einem unterseeischen Rücken mit nur 300 m Wassertiefe zu folgen.

Die Überlegungen Giovanni Lombardis, des Virtuosen des Bogens, sind auch heute noch relevant. Der Kreis schliesst sich.

Anmerkung:

[01] Giovanni Lombardi, «La modellazione nel campo delle dighe in calcestruzzo», Accademia Nazionale dei Lincei, Rom 2004.TEC21, Fr., 2018.06.29

29. Juni 2018 Peter Seitz

«Warum schauen wir nicht mal, was diese Computer machen?»

Während seiner gesamten Karriere arbeitete Andrea Mondada als Ingenieur mit Giovanni Lombardi zusammen. Im Gespräch gibt er Einblicke in die Planung und den Bau bedeutender Talsperren, die Entwicklung von Berechnungswerkzeugen und die Internationalisierung des Ingenieurberufs.

Auf eine nicht alltägliche Karriere kann der 1934 geborene Andrea Mondada zurückblicken. Er kam als junger Ingenieur zum Ingenieurbüro Lombardi & Gellera und blieb der Firma Lombardi ein Arbeitsleben lang treu. Als jahrelanges Mitglied der Geschäftsleitung war er in unzählige Grossprojekte, auch auf internationaler Ebene, involviert.

Gabriele Neri: Herr Mondada. wie begann Ihre Karriere an der Seite von Giovanni Lombardi?

Andrea Mondada: Ich habe den Ingenieur Lombardi auf der Sambuco-Staumauer getroffen, als ich mein Praktikum machte. Zwei- bis dreimal im Jahr besuchte er die Baustellen mit dem Ingenieur Arnold Kaech. Als ich 1956 mein Studium beendete, existierte Lombardis Büro in Locarno (damals zusammen mit Giuseppe Gellera) erst seit einem Jahr. Die ersten Bauarbeiten am Kraftwerk Blenio begannen gerade. Dafür wurden Arbeitskräfte benötigt. Ich stellte mich bei Lombardi vor, und nach ein paar Minuten sagte man mir: «Also, morgen früh fängst du an.» Nicht mal mehr Zeit für einen Urlaub! Aber ich war froh, einer solch motivierenden Gruppe beizutreten. Ich begann sofort mit der Arbeit am Projekt der D’Arbola-Gewichtsstaumauer.

Gabriele Neri: Welche Berechnungswerkzeuge wurden damals verwendet?

Andrea Mondada: Ich erinnere mich, dass ich damals die statische Berechnung einer Talsperre mit einem mechanischen Computer von Monroe durchgeführt habe. Wir waren zu zweit und brauchten mehr als zwei Monate. Wir haben es in zwei Durchgängen gemacht, weil die ganze Berechnung vorwärts erfolgt, aber die Überprüfung der Richtigkeit des Prozesses erst am Ende kommt, wenn die Verformungen in jedem Knoten verglichen werden. Von der Geometrie bis zur Berechnung mit Einheitslasten erstellt man die Matrix, geht ins System, gelangt zur Verteilung der Gesamtlasten und hat schliesslich das Ergebnis. Wir haben das alles mit dem Monroe-Rechner gemacht … Es war das erste und letzte Mal!

Gabriele Neri: Was waren die anderen grossen Projekte dieser Zeit?

Andrea Mondada: Ende der 1950er-Jahre landete die Kops-Staumauer in Österreich fast zufällig bei uns im Büro. Wir bekamen einen Hinweis von einem Ingenieur vor Ort, dass das aktuelle Projekt zu teuer sei. Es hätte sich um eine 120 m hohe und 600 m lange Gewichtsstaumauer gehandelt. Wir stellten daraufhin unsere Idee vor, ein künstliches Widerlager zu schaffen und eine auf 400 m reduzierte Bogenstaumauer einzubauen. Ein Bogen von 600 m wäre damals undenkbar gewesen. Die Idee gefiel, und wir bekamen den Job. Die Bauarbeiten begannen schon 1962.

Gabriele Neri: Sie waren damals sehr jung, 28 Jahre.

Andrea Mondada: Wenn ich heute darüber nachdenke, ist es unglaublich. Es war das Büro eines 30-Jährigen mit wenig Erfahrung im Staumauerbau, bis auf die Arbeit mit Kaech … Wir wurden immer enthusiastischer. Wir hatten begonnen, mehrere Staudämme aufzugleisen: die Contra-Staumauer im Verzascatal, die von D’Arbola, die Roggiasca-Mauer, Kops.

Wir hatten mehrere Staumauerprojekte gleichzeitig. Deshalb mussten wir uns überlegen, wie wir so viele Projekte auf einmal bewältigen konnten. Die Berechnungen waren langsam und anspruchsvoll. Also sagten wir uns: Warum schauen wir nicht mal, was diese Computer machen? Wir gingen zu Remington, die einen Univac, einen der ersten amerikanischen Computer, auf den Markt brachten. Damit führten wir die ersten Berechnungen für Kops durch.

Gabriele Neri: Sie suchten nach einem neuen Werkzeug zur Vereinfachung des Projektmanagements.

Andrea Mondada: Alles war noch etwas vage. Es wurde von Computern gesprochen, aber es war nicht klar, ob sie nützlich sein könnten. Mit Univac machten wir einige Erfahrungen, aber wir waren enttäuscht: Er hat uns sowieso zu viel gekostet. Wir waren nicht zufrieden und haben sein Potenzial, seine Funktionsweise nicht wirklich verstanden. Computer wurden damals von Mathematikern betrieben, und der Dialog zwischen Ingenieuren und Mathematikern war schwierig. Vielleicht hatten wir auch nicht die richtige Person gefunden.

Gabriele Neri: Sie haben aber nicht aufgegeben.

Andrea Mondada: Nein. Wir wandten uns an IBM, die inzwischen den ersten wissenschaftlichen Computer in Zürich eingeführt hatten, einen IBM 1620 (von 1959 bis 1970 auf dem Markt, Anm. d. Red.). Er hatte einen Fortran-Compiler mit einer Programmiersprache, die der Formulierung von technischen Problemen sehr nah kam. Bei IBM haben wir Leute getroffen, die unsere Probleme sofort verstanden haben. Sie entwickelten für uns drei spezifische Module auf Grundlage von Tabellen, die wir bereits im Büro verwendeten (ein «Modul» ist in diesem Kontext ein wiederverwendbarer Code oder ein zusätzliches Feature, das die Programmiersprache bereichert, Anm. d. Red.).

Das Problem beim IBM 1620 war, dass er keine Festplatte besass. Ausserdem gab es keinen Drucker, nur eine kleine Schreibmaschine, die Kommentare oder Kompilierungsfehler ausgab. Es gab auch keine richtige Tastatur. Man konnte nur mit einigen Schaltern arbeiten. Die Ergebnisse wurden auf Registerkarten perforiert, maximal 80 Zeichen pro Zeile, und dann druckte ein Kartendrucker die Ergebnisse aus, die zunächst fast unlesbar waren! Es gab zum Beispiel keine Trennung zwischen Ganzzahl und Dezimalzahl, also mussten wir rote Linien auf die Blätter zeichnen, um herauszufinden, wo die Dezimalzahl war, und so weiter.

Gabriele Neri: Wie hat das Berechnungsverfahren funktioniert?

Andrea Mondada: Wir hatten drei Module: eines für die Berechnung von statischen Werten, abgeleitet aus geometrischen Parametern. Das zweite Modul transformierte die verteilten Einheitslasten in Knotenlasten, da wir mit den Knoten arbeiten mussten. Das dritte Modul berechnete die Verformung und Spannungen. Das System war zwar praktisch und rational, aber es war ein tödlicher Job, denn wir mussten alle erzeugten Ausdrucke nach den Koeffizienten durchsuchen und diese dann in eine Tabelle transkribieren. Mit der radialen und tangentialen Ausgleichsrechnung kamen da leicht 80 Gleichungen zusammen. Es war eine Herausforderung. Wir haben das zwei- oder drei-mal gemacht, um auf der sicheren Seite zu sein.

Und alles musste gelocht werden, um in die Maschine eingesetzt zu werden, was eine zusätzliche Fehlerquelle darstellte. Die Hilfe der ETH, die bereits ein Modul zur Auflösung dieser Matrizen entwickelt hatte, war von unschätzbarem Wert. Wir schickten die Daten mit der Post nach Zürich und bekamen die Ergebnisse ebenso zurück. Es war ein langer Prozess, aber immerhin sparten wir uns damit alle sich wiederholenden tabellarischen Berechnungen. Insgesamt haben wir fünf statische Berechnungen für den Contra-Staudamm durchgeführt. Nach jeder Berechnung wurde die Form des Staudamms anhand der Ergebnisse lokal modelliert, um die Beanspruchungen besser zu verteilen.

Gabriele Neri: Was war der nächste Schritt?

Andrea Mondada: Nach dem Projekt des Roggiasca-Staudamms zogen wir etwa 1966 um und hatten ab diesem Zeitpunkt den Computer im Haus. Der 1130 (eingeführt 1965, Anm. d. Red.) war der erste wissenschaftliche Computer von IBM mit Festplatte und Wechselplatte. Der Speicher war viel leistungsfähiger, es gab eine Konsole, einen Drucker, einen Kartenleser und einen Plotter. Das war eine andere Generation von Computern. Vor allem die Disc war sehr wichtig. Es war ein Einplatzsystem, jeder hatte seine eigene Disc mit seinen eigenen spezifischen Programmen – entsprechend der Arbeit, die er leisten musste. Wir konnten nicht mit zu grossen Modulen arbeiten, da jede Variable Platz beanspruchte, und so musste jede Definition, jede Sache auf ein Minimum reduziert werden. Über den Namen der Variablen konnte spekuliert werden! Für «Moment X» musste man etwa «Mx» schreiben, und das war eigentlich schon zu viel. Der Vorteil war, dass die Module miteinander verknüpft und die Prozessparameter gespeichert werden konnten. Das war ein grosser Schritt nach vorn.

Gabriele Neri: Sie waren sehr auf dem Laufenden.

Andrea Mondada: Lombardi blickte weit voraus: Wir hatten den ersten Plotter in der Schweiz, der damals 20 000 Franken kostete. A4 breit, mit einer sehr groben Rasterung, aber wir mussten alle Spannungs- und Deformationskurven ausgeben. Zu diesem Zeitpunkt wechselte ich praktisch die Tätigkeit und wurde Informatiker. Ich begann, Programme zu schreiben, weil es keine auf dem Markt gab. Es gab einige Programme aus Amerika, aber die Vorschriften und Masseinheiten waren unterschiedlich. Wir haben sie natürlich genutzt, aber alles musste angepasst werden. Es war ein grosser Programmierungsaufwand. Das Staumauerprogramm wurde neu strukturiert und in die drei Module weitere integriert, sodass das System und die Endergebnisse in einem Schritt berechnet werden konnten. Weitere Programme wurden in den Bereichen Erddämme und Hydraulik entwickelt.

Ein grosses Programmpaket betraf die Autobahnen, von der Streckenführung bis hin zum Strassenaufbau und den Einbauten. Interessant war auch das Programm zur Berechnung von Hochspannungsleitungen, das die Dimensionierung der Leitungen berechnete, die durch ihr Eigengewicht, Wind, Schnee,

Temperaturschwankungen usw. beansprucht werden.

Gabriele Neri: Was war der nächste Computer?

Andrea Mondada: Nach dem IBM 1130 wechselten wir zu VAX 11/780 (seit 1977 auf dem Markt, Anm. d. Red.), etwa im Jahr 1979. Es war das erste Mehrbenutzersystem: Die Lochkarten verschwanden, und es gab einen Schwarz-Weiss-Bildschirm. Für damalige Verhältnisse war die Festplatte riesig. Es handelte sich bereits um einen 32-Bit-Computer mit virtuellem Speicher, der die Leistung und Rechengeschwindigkeit erhöhte. Die Programme wurden mit grösseren Modulen erstellt. So konnte man sich vortasten und beginnen, Berechnungen an gerissenen Gesteinen durchzuführen. Schliesslich kam es zu dem berühmten FES-Modell (Fissured, Elastic, Saturated Rock Mass Model, Anm. d. Red.), einem Modell zur Berechnung des Verhaltens von Felsmassiven.

Gabriele Neri: Und dann, nach ein paar Jahren, kam das CAD.

Was hat es für Sie bedeutet?

Andrea Mondada: Das Aufkommen von CAD hat nicht nur die Art und Weise, wie wir zeichnen, revolutioniert, sondern auch, wie wir konstruieren. Ich gebe Ihnen ein kleines, aber wichtiges Beispiel: In der Vergangenheit musste man, bevor man zu einem Konstrukteur ging, klare Vorstellungen haben, man musste alles im Kopf haben. Dann, mit CAD, begannen wir mit dem Rotstift auf den Zeichnungen zu zeichnen. Und schliesslich war es der Ingenieur selbst, der mit dem CAD arbeitete. Gegen Ende meiner beruflichen Aktivität kam schliesslich der PC, der anfangs wie ein Spielzeug aussah, dann mächtig wurde und an die Stelle der Rechenterminals trat. Wieder einmal wurde das System revolutioniert, und wir wurden in neue Programmierphasen gezwungen. Heute sind ausgefeilte Finite-Elemente-Programme auf dem Markt erhältlich und erlauben dynamische Berechnungen seismischer Effekte.

Es ist jedoch immer noch wichtig zu verstehen, wie sie funktionieren, wie sie berechnen und welche Parameter für die Verarbeitung benötigt werden. Am Ende müssen die Ergebnisse immer kritisch bewertet werden, bevor sie umgesetzt werden.

Gabriele Neri: Zurück zu den Staumauern. Warum gab es gegen Ende der 1960er-Jahre einen deutlichen Rückgang?

Andrea Mondada: Das Umfeld war gesättigt. Vielleicht wurde zu viel verwirklicht. Wenn man bedenkt, es war die Zeit der Grande Dixence (1953–1961), damals die höchste Staumauer Europas. Die Energiegestehungskosten dieses Systems waren sehr hoch: Wenn ich mich recht erinnere, waren es 40 Rappen pro kW, während es bei der Verzasca-Mauer zwei Rappen waren!

Gabriele Neri: Gab es auch einen Rückschlag durch die damaligen Katastrophen wie die von Vajont oder durch den Bruch der Malpasset-Staumauer?

Andrea Mondada: Ja, die Tragödien von Malpasset in Frankreich (1959) und Vajont in Italien (1963) hatten psychologische Auswirkungen. Sie lösten eine Psychose in Sachen Sicherheit aus. Auch an der Verzasca-Sperre gab es Anlass zur Sorge. Ich erinnere mich, dass wir beim ersten Aufstau sehr wenig geschlafen haben, nicht so sehr, weil wir den Berechnungen nicht trauten, sondern weil es abnormale Phänomene gab. Die Staumauer war fertig, nur zwei Überläufe fehlten. Wir hatten uns mit der Talsperrenaufsicht auf einen schrittweisen, langsamen Einstau geeinigt, mit einer Kontrolle der Verformungen. So weit, so gut. Aber eines Freitags fing es an zu regnen … Wir öffneten den Grundablass, wir liessen die Turbinen laufen … Es regnete weiter! Der See stieg die ganze Nacht, und am Samstagmorgen war in Bern bei der Aufsicht ja niemand zu erreichen. Irgendwann rührte sich die Staumauer! Wir gingen jede Stunde hin, um ihr Verhalten zu messen. Ein Pendel begann plötzlich seltsame Ergebnisse zu liefern, die auf eine gefährliche Verformung hindeuteten. Wir haben es sofort bemerkt: Die Halterung des Pendels war verstellt. Es war alles in Ordnung. Uns fiel ein Stein vom Herzen.

Gabriele Neri: Diese Nacht war der wahre Test.

Andrea Mondada: Zum Glück ging am nächsten Morgen die Sonne auf, und wir beruhigten uns. Viele Leute kamen, um den ersten Schwall zu sehen: Es war ein spektakulärer Moment. Wir waren glücklich.

Aber dann begannen die Zeitungen zu schreiben, dass in Vogorno, einem nahe gelegenen Ort, nachts die Glocken läuteten; die Erde vibrierte, die Menschen konnten nicht schlafen … Die Lokaljournalisten warten ja nur auf solche Geschichten, um sie auszuschlachten. Daraufhin übernachtete unser Geologe, Professor Dal Vesco, in einem Stall, ausgestattet mit einem Seismografen, den er sofort aus Zürich mitgebracht hatte. Und tatsächlich gab es Phänomene, Vibrationen. Die Glocken haben wir nie wirklich läuten gehört, auch wenn der Priester besorgt war. Dann beruhigte sich das Phänomen wieder, und Dal Vesco schrieb einen guten Artikel, in dem er die Vorfälle begründete: Durch das Aufbringen von kaltem Wasser an den Ufern wurde der Temperatureinfluss spürbar, und dadurch verlängerten sich vorhandene Risse im Gestein. Aber dann stabilisierte sich alles. Es war die Zeit des Malpasset-Unglücks, also war die Alarmbereitschaft hoch, auch psychologisch.

Gabriele Neri: Es war eine ganz andere Zeit als heute für das Management von Grossprojekten.

Andrea Mondada: Lombardi sagte, dass dies für ihn die letzte «Baustelle der Einfachheit» war: Es gab nur einen Auftraggeber, nur einen Geologen, nur einen Experten vom Bund für die Kontrolle, nur einen Planer, der auch die Arbeiten leitete, und zwei kleine Baukonsortien. Nichts weiter. Jetzt ist alles anders. Damals war es einfacher zu bauen. Es gab keine aufdringliche Bürokratie, die in den letzten Jahren hinzukam.

Gabriele Neri: Der Verzasca-Staudamm war nur wenige Kilometer vom Büro entfernt. Später begannen Sie, Projekte an abgelegenen Orten zu entwerfen. Wie haben Sie sich auf einen solchen Sprung eingestellt?

Andrea Mondada: Ins Ausland zu gehen bedeutete zunächst einmal zuzuhören, dann zu schauen, was die Leute vor Ort tun. Und niemals Lösungen vorzuschlagen, die irritieren können. Das Wichtigste ist Diplomatie, Taktgefühl. So viele Fehler wurden gemacht, als man versuchte, moderne Technologien durchzusetzen, die dort nicht gebraucht wurden. In Algerien zum Beispiel haben wir schlechte Erfahrungen gemacht. Es war schwierig, dort zu arbeiten. In Mexiko hingegen, bei der Zimapán-Staumauer (1990–1994), einer 200 m hohen Mauer in einer Schlucht, war es besser.

Gabriele Neri: Wie sind Sie zu einem Auftrag in Mexiko gekommen?

Andrea Mondada: Lombardi wurde oft als Berater nach Mexiko gerufen. Eines Tages sagte man ihm: «Es gibt ein Problem. Die Weltbank hat unsere Mittel gekürzt, weil sie das Staumauerprojekt als nicht förderungswürdig eingestuft hat.» Daraufhin bekam ich einen Anruf. Lombardi sagte mir: «Wir haben ein Problem. Wir müssen eine Staumauer entwerfen.» Ich antwortete: «Was für eine gute Nachricht, eine Mauer in Mexiko!» Und er: «Das Problem ist, das Projekt muss bis Ende des Jahres fertig sein.» Es war der 30. November, der Tag des Heiligen Andreas. Ich sagte zu ihm: «Wie können wir nein sagen? Wir werden einfach Tag und Nacht arbeiten.» Und so war es auch: Am 24. Dezember ging das Projekt zur Weltbank.

Gabriele Neri: Sie haben in nur 24 Tagen einen Damm entworfen.

Andrea Mondada: Danach schlief ich drei Tage hintereinander. Und dann gab man uns den Auftrag, das Ausführungsprojekt zu entwickeln. Alles lief gut, aber es gab immer noch Kommunikationsprobleme. Als sie den Grundablass sahen, den wir vorgeschlagen hatten, sagten sie, so wollten sie ihn nicht, er sei zu teuer. Tatsächlich war es eine teure Konstruktion mit einer komplexen Mechanik. Sie sahen keine Notwendigkeit dafür. Wir haben darauf hingewiesen, dass die Talsperren altern, wir müssten die Sicherheit im Auge behalten. Sie antworteten: «Sie sind sich also nicht sicher, was Ihre Berechnungen angeht?» Oder: «Müssen wir viel Geld für etwas ausgeben, das wir bloss alle 50 Jahre verwenden?» Es brauchte Hiobs Geduld. Um sie zu überzeugen, fanden wir das richtige Argument: Die Sedimente des Flusswassers würden das Reservoir füllen. So gelang es uns, den Grundablass in den Damm zu legen. Dann bat man uns, auch einen Balkon über der Schlucht für die Antrittsrede des Präsidenten zu bauen.

Gabriele Neri: Waren die Projektumsetzungen, je nach Umfeld, verschieden?

Andrea Mondada: Wir haben immer den «Schweizer Stil» angewandt, d. h. uns um Konstruktionsdetails gekümmert, um eine gut gebaute, mit den richtigen Techno-

logien ausgestattete Talsperre zu haben, die einfach zu handhaben ist. In Mexiko hatten wir den Vorteil, dass es alles italienische Firmen waren, sie arbeiteten gut.

Gabriele Neri: Was werden Ihrer Meinung nach die Herausforderungen der nächsten Jahre sein?

Andrea Mondada: Die Herausforderung für den Ingenieur ist heute der Verkehr. Immer mehr geht in den Untergrund, sowohl der Schwerverkehr als auch der öffentliche Verkehr. An der Oberfläche ist immer weniger Platz, also werden alle Transportmittel vergraben. In vielen Städten ist dies bereits der Fall: zum Beispiel mit verschiedenen Ebenen von Metros. Eine Herausforderung nicht nur für Ingenieure, sondern auch für Unternehmer, die neue Aushub- und Unterstützungsmethoden erfinden müssen. Bei diesen Grossprojekten entstehen sehr komplizierte Zonen mit Kreuzungen und immer tiefer liegenden Bauwerken. Das sind die Herausforderungen für Ingenieure von morgen.

[Das Interview führte Gabriele Neri, Redaktor von Archi, der Schwesterzeitschrift von TEC21 in der italienischen Schweiz. Übersetzt mithilfe von deepl.com; deutsche Bearbeitung: Peter Seitz, Redaktor Bauingenieurwesen]TEC21, Fr., 2018.06.29

29. Juni 2018 Gabriele Neri