Editorial

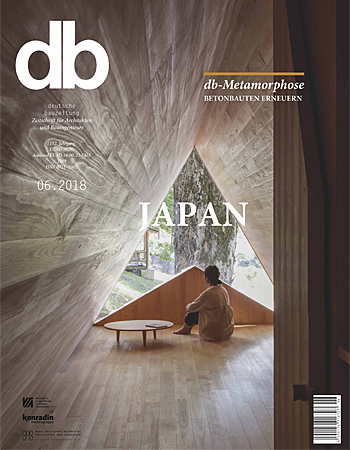

Unsere Vorstellung von moderner japanischer Architektur ist wesentlich von den Bildern transparenter, luftiger Bauten, bei denen Wände durch weiße, wehende Vorhänge und große Glasscheiben ersetzt werden, geprägt. Verschachtelte, gestapelte Miniapartments, aber auch größere, flächige Strukturen, die wie entmaterialisiert wirken. Ist man dann im Land, wundert man sich – ja ist fast ein wenig schockiert, dass man diese Bauten zwischen einer Vielzahl belangloser Gebäude kaum ausfindig macht. Das Bild japanischer Architektur stellt sich plötzlich ganz anders dar. Doch natürlich ist auch das wieder ein ausschnitthafter Eindruck, welcher der Architektursprache des Landes nicht gerecht werden kann.

Um diese in ihrer Vielschichtigkeit und auch abseits der großen Städte zu entdecken, empfiehlt sich also eine kundige Anleitung. Und so haben wir unseren Autor und Japankenner, Hubertus Adam, beauftragt, Projekte für Sie aufzuspüren, zu besichtigen und Regionen zu bereisen. Auf den folgenden Seiten werden Sie bekannten Protagonisten des japanischen Baugeschehens begegnen, aber auch unbekannte Architekten sowie ungewöhnliche Projekte, Ideen, Initiativen und Architekturentwicklungen und -strömungen kennenlernen. Ein Heft, das Lust macht, mit der db im Gepäck auf Japanreise zu gehen. | Ulrike Kunkel

Von erdverbunden bis segelgleich

(SUBTITLE) Vielschichtige Aspekte zeitgenössischer japanischer Architektur

Die zeitgenössische Architektur in Japan ist um einiges vielgestaltiger als es die Hochglanzbilder scheinbar entmaterialisierter Bauten suggerieren. Auch wenn kommerzielle Großprojekte das Baugeschehen prägen: Gerade kulturell und sozial ambitionierte Projekte in vielfach kleinerem und kleinstem Maßstab sind beachtenswert und überaus lohnend, betrachtet zu werden – ob in der Theorie, oder ganz konkret vor Ort bei einer Reise durchs Land.

Das »House NA« von Sou Fujimoto (2012) und das »Garden and House« von Ryue Nishizawa (2013) zählen zu den weltweit gefeierten Ikonen des zeitgenössischen Bauschaffens in Japan. Sie prägen das Bild, das man auch hierzulande von der japanischen Architektur hat: leicht, transparent, offen, entmaterialisiert, fast ätherisch. Ein Besuch lässt die Gebäude viel selbstverständlicher und alltäglicher aussehen als sie auf den bekannten Fotos erscheinen. House NA wirkt nicht wie ein gläserner Setzkasten, der seine Bewohner gleichsam auf einer dreidimensionalen Bühne exponiert. Viele der Scheiben sind mit Vorhängen versehen. Und »Garden & House«, bei dem man von Raum zu Raum, von Stockwerk zu Stockwerk durchs Freie geht, funktioniert nur, weil eine Batterie von Klimaboxen auf der üblicherweise nicht abgebildeten Rückseite angesichts des im Sommer extrem heißen und im Winter sehr kalten Klimas für Bewohnbarkeit sorgt. Dies Wissen tut der Wirkung vor Ort keinen Abbruch, im Gegenteil. Letztlich sind beide Bauten viel stärker vom Kontext geprägt als es die Fotos vermitteln: von den dichten, kleinteilig strukturierten Wohnvierteln Tokios. Die Gebäude von Fujimoto und Nishizawa fügen sich im Grunde gut in ihre Umgebung aus Fertighäusern und Allerweltsarchitektur ein; es gehe ihm darum, etwas zu bauen, das so wie Tokio sei, erklärt Sou Fujimoto dann auch folgerichtig im Gespräch.

Fujimoto ist durch Tokioter Kleinsthäuser, von denen House NA wohl das prominenteste ist, bekannt geworden. Er hat 2013 den Serpentine Pavilion in London errichtet und war auch anderenorts an Projekten im Grenzbereich zwischen Kunst und Architektur beteiligt. 2021 soll sein neues Kultur- und Bürgerzentrum in der stark vom Tsunami 2011 betroffenen Stadt Ishinomaki im Nordosten der japanischen Hauptinsel Honshu eröffnet werden. Daneben sind eine ganze Reihe weiterer großer Projekte in Planung: ein Konzerthaus für Budapest, ein Wohnhochhaus in Marseille, ein »Vertical Village« bei Paris, ein Learning Center auf dem Plateau de Saclay und ein weiteres für die Universität Sankt Gallen. Die meisten seiner Aufträge hat Fujimoto inzwischen in Europa. Das gilt auch für andere japanische Architekten, die zudem in China bauen, in Korea und in den USA. Oder zumindest, wie etwa Go Hasegawa, Gastprofessuren in Übersee annehmen und internationale Netzwerke knüpfen. Denn in Japan an Aufträge zu gelangen, ist schwierig. Hier und da ein Minihaus für private Auftraggeber, vielleicht einmal ein kulturelles Projekt, mehr steht selten zu erwarten. Die meisten Großprojekte werden von den marktbeherrschenden Architekturkonzernen wie Nikken Sekkei übernommen, Wettbewerbe gibt es nur selten. Im Glücksfall wünschen sich politisch Verantwortliche gute Architektur. Dies betrifft z. B. das Langzeitprojekt »Kumamoto Art Polis«, das 1988 von Arata Isozaki und dem damaligen Gouverneur der Präfektur angestoßen wurde und in diesem Mai mit einem Symposium zu seinem 30. Jahrestag geehrt wurde. Arrivierte, v. a. aber auch junge Architekten wurden über die Jahrzehnte mit öffentlichen Bauaufgaben in der ganzen Präfektur Kumamoto betraut: von Toilettenanlagen über Infrastrukturbauten bis hin zu Verwaltungsgebäuden und Museen. Doch Kumamoto Art Polis ist die Ausnahme. Verglichen mit anderen Ländern besitzt der Berufsstand des Architekten in Japan selbst ein eher geringes Renommee in der Bevölkerung.

Ambitionierte Kulturbauten

Wahrscheinlich sind auch Büros wie Shigeru Ban oder SANAA inzwischen im Ausland bekannter, doch können sie zumindest im eigenen Land auf ein Werk verweisen, das nicht nur Kleinstprojekte umfasst. Gerade Kulturbauten bieten immer noch ein Betätigungsfeld, in dem qualitätvolle Architektur gefragt ist. Jüngstes Projekt von SANAA: die City Culture Hall in der 500 km von Tokio entfernt an der Westküste von Honshu gelegenen Stadt Tsuruoka. Die Stadt ist durch Zusammenlegung verschiedener Gemeinden gewachsen und wirkt trotz ihrer knapp 130 000 Einwohner kleinstädtisch. So bestand die Herausforderung darin, das im Zentrum gelegene Kulturzentrum, dessen Kern ein Konzert- und Theatersaal bildet mit der städtischen Textur zu verzahnen. Die Architekten lösten die Aufgabe, indem sie den sechseckigen, nach dem Weinbergprinzip organisierten Saal samt rechteckigem Bühnenturm ringsum mit Foyer- und Korridorbereichen umgaben, an die sich die übrigen Nutzungsbereiche als eigenständige Volumina anlagern. Das erlaubt nicht nur eine hohe Nutzungsflexibilität, sondern auch eine räumliche und optische Differenzierung. Die verschiedenen Raumzonen greifen Zentrum aus in die Umgebung aus und öffnen sich zur Eingangsseite in einem langen gekurvten Glasfoyer. Dieses umarmt gewissermaßen das parkartige Areal des Chidokan, einer historischen Schule für Samuraikinder, die als Denkmal zu besichtigen ist. Die einzelnen Raumbereiche des Kulturzentrums sind mit jeweils eigenen Dächern überfangen, die sich von allen Seiten her zum Bühnenturm emporschwingen. Die konkave Form der Dachflächen ist eine Referenz an historische Architektur, SANAA selbst verweist auf ein traditionelles sayadou, ein Schutzdach über Schreinen.

Die Materialpalette beschränkt sich auf Beton, Stahl und Glas sowie in den Publikumsbereichen – wie dem Saal – auf Holz; je nach Witterung, aber auch je nach Perspektive verändert das Gebäude, das sich zu seiner Umgebung hin abtreppt, seine Erscheinung: Auf der Eingangsseite wirkt es offen und festlich, zur Rückseite hin, wo es an einen kleinen Flusslauf und eine heterogene Bebauungsstruktur stößt, verträgt es sich aufgrund seiner blechbekleideten Körper gut mit dem Bricolagecharakter der Nachbarschaft.

Schon ein Jahr zuvor eröffnete im Tokioter Stadtteil Sumida das Sumida Hokusai Museum, das Kazuyo Sejima mit ihrem eigenen Büro entwarf. Es ist dem in der Gegend des heutigen Sumida tätigen Künstler Katsushika Hokusai (1760-1849) gewidmet, der v. a. durch seine Farbholzschnitte bekannt wurde. Die Präsentation von Farbholzschnitten auf der Weltausstellung in Paris 1867 führte zu einer anhaltenden Faszination im Westen, welche sich im Japonismus des ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhunderts niederschlug. Aber auch ins japanische Bildgedächtnis haben sich die Werke Hokusais bis heute eingebrannt, besonders der Zyklus »36 Ansichten des Fuji« (1829-33) mit seinem berühmtesten Blatt »Die große Welle vor Kanagawa«.

Pläne für ein Museum, das vom Stadtbezirk Sumida getragen wird, bestanden schon seit 1989, wurden aber aus finanziellen Gründen zunächst zurückgestellt. Erst als die Entscheidung für die Errichtung des Tokio Skytree gefallen war, den 634 m hohen Fernsehturm mit Aussichtsterrasse, entschied sich die Bezirksverwaltung für eine zweite Touristenattraktion. Die Farbholzschnittkollektion eines japanischen Sammlers konnte erworben werden, inzwischen besitzt das Museum 1 800 Werke, die in Sonderausstellungen gezeigt werden. In der Dauerausstellung zu Leben und Werk Hokusais werden aufgrund der Lichtempfindlichkeit Kopien gezeigt. Da die Ausstellungsräume kein Tageslicht vertragen, ist das mit Stahlplatten bekleidete viergeschossige Museum nach außen weitgehend verschlossen. Aber Hokusais Schaffen war stark mit dem Ort verbunden und so wurden Kerben in das Volumen geschnitten, die im Bereich der Erschließungen und Ruheräume Ausblicke auf das heutige Sumida ermöglichen. Auf EG-Ebene führen Wege von allen Seiten in und durch das Gebäude, das sich hier in vier Teilräume gliedert, denn das Museum ist mit seinen vielfältigen Veranstaltungen auch ein Angebot an die Nachbarschaft, die nicht zuletzt vom vorgelagerten Park profitiert.

Die Bauten von SANAA oder Fujimoto werden außerhalb des Landes gerne als Inbegriff zeitgenössischer japanischer Architektur wahrgenommen. Dabei gerät aus dem Blick, dass parallel auch ganz andere Tendenzen existieren, das Spektrum also wesentlich vielfältiger ist. Eine wichtige Position nimmt der 1946 geborene Architekt Terunobu Fujimori ein, der erst seit dem Auftritt auf der Architekturbiennale Venedig 2006 und seiner Einzelausstellung in München 2012 in Europa wahrgenommen wurde. Fujimori untersuchte nach dem Studium mit einer Gruppe von Mitstreitern die alltäglichen Stadtlandschaften Japans, ein Vorhaben, das spätere Analysen von Atelier Bow-Wow beeinflusste. Daneben forschte er intensiv zur japanischen Architekturgeschichte; bedauerlich ist, dass seine fundamentalen Forschungen, gerade zur Entwicklung der Architektur im 20. Jahrhunderts, bislang nicht übersetzt worden sind. Erst seit 1991 tritt er als praktizierender Architekt in Erscheinung und überrascht mit bizarren Bauten, in denen Elemente der traditionellen Architektur aufgegriffen und in eine halb archaisch, halb organisch anmutende und mitunter märchenhafte Formenwelt übertragen werden. In Tajimi unweit von Nagoya eröffnete vor zwei Jahren das »Mosaic Tile Museum«, das die dortige Mosaikfliesenproduktion dokumentiert. Fujimori hat die lokale Initiativgruppe über Jahre begleitet und ein rätselhaftes Gebäude errichtet, welches das Bild eines Lehmhügels evoziert. In die Fassade sind Gruppen aus Mosaikfliesen eingelassen, Naturprodukt und Artefakt werden also kombiniert.

Bäume, die Dächer durchstoßen, bepflanzte Dachlandschaften, schindelbekleidete Türme: Ein ganzes Repertoire an typischer Fujimori-Architektur lässt sich in Omi-Hachiman nordöstlich von Kyoto besichtigen. 2015 eröffnete hier der Baumkuchenhersteller Club Harie ein Produktions- und Erlebniszentrum mit dem Namen »La Collina«, das in diesem Jahr durch ein zusätzliches Betriebsgebäude erweitert wurde. Club Harie arbeitet mit lokalen Anbietern zusammen und betreibt in Zusammenarbeit mit einer nahegelegenen Universität auch ökologischen Landbau.

Veränderung eines Landes

Die japanischen Großstädte sind Produkte einer radikalen Modernisierung nach dem Zweiten Weltkrieg. Das Nebeneinander von alt und neu, groß und klein ist faszinierend und führt jedem Besucher vor Augen, dass es auch andere lebenswerte Modelle von Urbanität gibt als jenes der »europäischen Stadt«. Aber Japan sieht sich mit Problemen konfrontiert. Da ist zum einen die Überalterung der Bevölkerung und zum anderen die Entvölkerung der ländlichen Regionen. Das führt zu verfallenen Dörfern, die einst die Kulturlandschaft Japans prägten. Aber selbst in Städten wie Kyoto mit seinem stadtbildprägenden Bestand an machiya, also den hölzernen Kaufmannshäusern, verändert sich das Stadtbild mit großer Geschwindigkeit. 2016 wurden in Kyoto 40 000 machiya gezählt, sieben Jahre zuvor waren es noch 5 600 mehr. Täglich werden im Durchschnitt 2,2 der historischen Häuser abgebrochen, auch wenn die Stadtverwaltung durch langfristige Meldefristen für Abrisse zu alternativen Lösungen ermutigen möchte. Aber der Denkmalschutz hat in Japan einen schwierigen Stand. Das lässt sich auch in Tokio sehen, wo in starkem Maße das Bauerbe des 20. Jahrhunderts betroffen ist. Jüngstes Beispiel ist die Kuwaitische Botschaft (1970) von Kenzo Tange, eines der absoluten Meisterwerke des Architekten, das kürzlich zum Abriss freigegeben wurde. Mal ist es die mögliche höhere Ausnutzung der astronomisch teuren Grundstücke, mal sind es die verschärften Standards für Erdbebensicherheit, die zur Eliminierung geschützter Bausubstanz führen.

Bemerkenswert ist dennoch, dass in den vergangenen Jahren doch mancherlei über das Land verteilter Projekte zu verzeichnen sind, die auf unterschiedliche Weise von Achtsamkeit zeugen. Von Achtsamkeit gegenüber der Geschichte, von Achtsamkeit gegenüber dem Ort, von Achtsamkeit gegenüber der Gesellschaft. Gewiss, es sind kleine Projekte, nicht staatlich gefördert, getragen von Menschen und Initiativen, die Verantwortung übernehmen und – wenn auch im Kleinen – zur Veränderung beitragen wollen.

Chiryu, südwestlich von Nagoya gelegen, war in der Edo-Zeit der Ort der 39. Post- und Raststation zwischen Edo (heute Tokio) und der damaligen Hauptstadt Kyoto – die 53 Stationen des Tokaido, also der die Zentren verbindenden Poststraße, waren ein beliebtes Sujet für Farbholzschnitte, z. B. von Hokusai. Dort, wo der Tokaido einst verlief, stehen auch heute noch eine Reihe von Schreinen und alten Häusern, auch wenn der Kontext durch rabiat in die urbane Textur einschneidende Verkehrsachsen und unproportionierte Neubauten stark beeinträchtigt ist. Mitten in diesem einstigen historischen Bereich der Stadt hat Mount Fuji Architects Studio aus Tokio die 2016 eröffnete »Chiryu Afterschool« errichtet, die, finanziert durch den ortsansässigen, im Bereich der Robotik aktiven Konzern Fuji Corporation Kinder mit spielerischen Experimenten an die Naturwissenschaften heranführen will. Da das auf Englisch stattfindet, fungiert das Gebäude gleichzeitig als Sprachschule – und überdies, mit einem kleinen Café, als Nachbarschaftstreff. Bei der Anordnung der Innenräume orientierten sich die Architekten an der räumlichen Disposition von Schreinanlagen: Zunächst betritt man den niedrigen Eingangsbereich neben dem Café (Haupttor), durchquert dann eine große Halle (Hof), die flexibel nutzbar ist, und erreicht schließlich die Unterrichtsräume mit einer Lernplattform im OG (Hauptgebäude). Vereint werden die Innenbereiche durch eine ingeniöse Dachstruktur, die aus Stäben von 1,50 m Länge und einem Querschnitt von 10,5 x 10,5 cm aus Brettschichtholz besteht. Die Stäbe sind versetzt angeordnet, perforiert und mithilfe von Stahlrohren zu einem Gewebe zusammengefügt, das durch zwei große Strahlrahmen gehalten wird und dazwischen rein auf Zug belastet in einer Kettenlinie die große Halle überspannt. Die verglaste Seitenfassade zeigt den Schnitt durch die Dachstruktur, die den Gesetzen der Schwerkraft folgt, und erinnert zugleich an die Dachformen der Kultbauten ringsherum. So entsteht ein intelligentes Spiel mit der Tradition, doch wichtiger noch ist die Tatsache, dass die Afterschool dazu beiträgt, das historische Stadtviertel wiederzubeleben und damit als urbaner Aktivator funktioniert.

Nach dem Desaster 2011

Das Tohoku-Erdbeben vom März 2011, der Tsuami und die Nuklearkatastrophe von Fukushima haben das Land gravierend verändert, physisch wie mental. Wer die Küstenregionen nördlich und südlich von Sendai besucht, sieht die Folgen: verwüstete Landstriche, Barackensiedlungen, Betondeiche, mit denen man zukünftige Überflutungen verhindern will. Gerade unter Architekten hat die Katastrophe eine Welle von Solidarität ausgelöst. So gründeten Toyo Ito, Riken Yamamoto, Hiroshi Naito, Kengo Kuma, Kazuyo Sejima die Initiative »Home for All«, der sich dann auch Akihisa Hirata und Sou Fujimoto anschlossen und die 2012 auf der Architekturbiennale in Venedig vorgestellt wurde. Da die Planung der Notunterkünfte vom Staat organisiert wurde, ein Eingreifen von Architekten weder gewünscht noch möglich war, konzentrierte man sich auf das, wofür staatlicherseits überhaupt nicht Sorge getragen wurde: Räume für die Gemeinschaft. So entstanden nach verschiedenen Entwürfen in den betroffenen Regionen kleine Gemeinschaftszentren zum Spielen, zum informellen Treffen, zum Beieinandersein.

In Kashima, 50 km nördlich vom Unglücksreaktor, haben Toyo Ito und Yun Yanagisawa 2016 einen Indoor-Spielplatz geschaffen. Das kleine Bauwerk mit seinem hölzernen Dach, das wie ein doppeltes Zirkuszelt wirkt, enthält im Innern eine große Sandkasten-Spielfläche, weil Kinder aufgrund der Strahlungsbelastung nicht im Freien spielen sollen.

Momonoura liegt etwa 60 km von Sendai entfernt in einer Bucht auf der Halbinsel Oshika. Das Fischerdorf wurde durch den Tsunami völlig ausgelöscht, die ohnehin bedrohte Lebensgrundlage der Bevölkerung zerstört. Nur langsam kehrt Leben in die Region zurück. »Momonura Village« ist ein kleines Projekt, das gemeinsam von einer lokalen Initiativgruppe und Atelier Bow-Wow entwickelt wurde. Atelier Bow-Wow hat nach 2011 in den zerstörten Gebieten mehrere Projekte entwickelt: das Modell des »Core House« für Ishinomaki, eine Reihe von öffentlichen Wohnungsbauten im weiter nördlich gelegenen Kamaishi – und jetzt das »Momonoura Village«. Es besteht aus einem Haupthaus mit Speiseraum, Küche, zwei Schlafkammern im japanischen Stil für je fünf Personen und zwei »Tiny Houses« aus Holz für je vier Personen. Die Fläche davor kann als Zeltplatz genutzt werden. Momonura Village soll einen sanften Tourismus befördern und Gäste anlocken, die sich für die Geschichte und Problematik der Region interessieren. Verschiedene Programmbausteine können dazu gebucht werden: Vorträge über die Folgen des Erdbebens, Exkursionen mit den Fischern oder ein Besuch der Austernfarmen, die als neue Einkommensquelle dienen.

Die Gebäude sind schlicht gehalten und wurden in Freiwilligenarbeit unter Beteiligung lokaler Handwerker erstellt. Atelier Bow-Wow haben mit Shoji und Engawa Elemente japanischer Häuser aufgegriffen und kombinieren sie mit leichten modernen Materialien wie transparentem Wellplastik, das einige Räume erhellt.

Ein weiteres im sozialen Sektor angesiedeltes Projekt wurde unlängst von Atelier Bow-Wow in ländlicher Umgebung nahe dem Tokioter Flughafen Narita fertiggestellt. Schon 2012 eröffnete das von den Architekten entworfene Koisuru-Buta Laboratory. Von einer gemeinnützigen Einrichtung getragen, die auch Alterswohnungen in der Region unterhält, handelt es sich um einen Betrieb, der Schweinefleisch von Bauern der Umgebung verarbeitet. Behinderte und nichtbehinderte Menschen arbeiten hier zusammen. Die Fleischverarbeitung erfolgt im EG, darüber befinden sich, jeweils unter einem eigenen Satteldach, ein Restaurant mit Shop, die Verwaltung und eine große Halle, die auch als Marktplatz für regionale Produkte Verwendung findet. Nun ist als neuer Teil der Anlage »1K« hinzugekommen. Nahe dem Koisuru-Buta Laboratory steht ein zweigeschossiger turmartiger Pavillon. Unten kann man Süßkartoffel-Snacks kaufen, oben lädt ein kleiner Caféraum zum Blick über das Gelände ein. Der größere Baukomplex ist ein dreigliedriges, als Holzbau errichtetes Werkstattgebäude für die Holzverarbeitung. Hier wird Holz der Umgebung sortiert und zu Feuer- oder Bauholz weiterverarbeitet. Abermals überzeugt die Architektur von Atelier Bow-Wow durch Einfachheit und Schlichtheit, gepaart mit Reverenzen an die Tradition und der hohen Qualität der Materialverarbeitung. Vielleicht ist eine sozial verantwortungsbewusste Architektur wie diese die adäquate Antwort auf die Situation eines Landes, das nach März 2011 zum Umdenken gezwungen ist.db, Di., 2018.06.05

05. Juni 2018 Hubertus Adam

Basisstrukturen zum Leben

(SUBTITLE) Tree-ness House in Tokio und Art Museum & Library in Ota

Der Architekt Akihisa Hirata sucht nach einer Architektur, die das Leben in ihr und die Art der Nutzung nicht starr vorgibt und dominiert, sondern informelle Begegnungen und Nutzungsfreiheit ermöglicht. Ein privates und ein öffentliches Gebäude, beide 2017 fertiggestellt, demonstrieren seine Entwurfs- und Konzeptidee sehr eindrücklich.

Karamari-shiro ist der Lieblingsbegriff von Akihisa Hirata. Direkt übersetzen lässt sich der japanische Neologismus nicht, Potenzial zur Verbindung oder Vermischung kommt der Bedeutung aber recht nahe. Seetang besitzt beispielsweise karamari-shiro, weil Fische dort Eier ablegen können. Aber das beste Beispiel sind für Hirata Bäume, weil sie Lebenraum für ganz unterschiedliche Lebewesen bieten, vom Moos über Insekten bis hin zu Vögeln. Eigentlich besitzen auch Architektur und Stadt karamari-shiro, nur haben sie dieses Potenzial mittlerweile weitgehend eingebüßt. Das gilt für Hirata insbesondere für das 20. Jahrhundert mit seiner Entwicklung hin zur funktionalen Segregation und der Beschränkung auf klar definierte Raumprogramme.

Mehr Leben in der Stadt

Nach seinem Studienabschluss in Architektur an der Graduate School of Engineering der Kyoto University arbeitete der 1971 in Osaka geborene Hirata, der zunächst Biologie studieren wollte, acht Jahre im Büro von Toyo Ito. Es war die Zeit, als dieser die Mediathek Sendai realisierte, ohne Zweifel eines der herausragendsten und wegweisendsten Gebäude, das in den letzten Jahren in Japan entstanden ist. Auch Hirata unterstreicht den enormen Einfluss, den dieses Bauwerk auf die jüngere japanische Architektenszene habe, insbesondere hinsichtlich der subtilen Differenzierung der Innenräume und der Verbindung von Struktur und Organik. Doch das Leben finde hinter einer Glasscheibe statt, wie in einem Aquarium. So sucht Hirata, der 2005 sein eigenes Büro gründete, nach einer Architektur, welche die Grenze zwischen Innen und Außen aufbricht. Tree-ness heißt eine seiner Ideen, die er in unterschiedlichen Maßstäben und Dimensionen entwickelt hat. Dabei ist es nicht das Ziel, Bäume bildhaft in Architektur zu übersetzen; vielmehr geht es ihm darum, die karamari-shiro-Qualitäten von Bäumen auf die Architektur zu übertragen. Also eine Architektur zu entwickeln, die ein Habitat darstellt. Hiratas Tree-ness-Konzepte basieren auf drei Grundelementen: Boxen mit Öffnungen, gefalteten Flächen und Bepflanzung. Man mag zunächst an die Metabolisten denken, die ebenfalls mit der Baummetaphorik operierten, doch unterscheidet sich Hiratas Konzept klar von den Vorstellungen der 60er Jahre, weil es nicht auf eine hierarchische Organisation der Elemente setzt, sondern auf eine Nutzungsoffenheit und auf Begegnungen, die sich nicht planen lassen und auch nicht geplant werden sollen. Architektur hat seinem Verständnis nach die Aufgabe, Leben zu ermöglichen, und nicht die, Leben zu bestimmen. Nicht ohne Grund fasziniert ihn, wie eine Katze sich in, um und auf einem Gebäude bewegt. Oder wie die in den japanischen Städten omnipräsenten großen Rabenkrähen sich mal hier, mal dort auf Vorsprüngen von Gebäuden niederlassen. Es sind gerade die informellen Räume zwischen den einzelnen Elementen, welche die Qualitäten von Tree-ness ausmachen. Studien von Hirata zeigen mehr als 100 m hohe Konfigurationen, bei denen Haus und Stadt miteinander verschmelzen. Ähnlich wie Sou Fujimoto zielt auch er auf Strukturen, die die Kleinteiligkeit und Dichte der Wohnviertel Tokios mit zeitgenössischen Mitteln neu formulieren.

Tree-ness House

Ein gebautes Tree-ness-Experiment konnte Hirata Ende 2017 im Tokioter Stadtquartier Otsuka unweit von Ikebukuro fertigstellen. Auftraggeber war der in Tokio und New York tätige Galerist Taka Ishii, der es leid war, Kunst in white cubes auszustellen und dann auch noch in white cubes zu wohnen. Bei dem Grundstück handelt es sich um eine der typischen Parzellen der Metropole: schmal zur Straße hin, etwas weiter ausgedehnt in die Tiefe des Grundstücks, beidseitig eingezwängt von bestehender Nachbarbebauung. Der Sockel zur Straße hin zeigt sich weitgehend geschlossen: seitlich des Autostellplatzes wurde ein Lagerraum untergebracht, rückwärtig befindet sich ein Ausstellungssaal. Ein weiterer Galerieraum liegt im 1. OG, das auch eine kleine Einliegerwohnung beinhaltet. Die Hauptwohnung erstreckt sich über die drei darüber liegenden Ebenen, bei denen das Haus – nunmehr nicht mehr von der Nachbarbebauung eingeengt – freier werden kann und Hiratas Tree-ness-Konzept veranschaulicht. Betonboxen bilden die Grundstruktur, in deren Öffnungen die »Falten« als präfabrizierte Elemente eingelassen sind, die Fenster, Außenbereiche und große Pflanztröge umfassen. Und Treppen, die Verbindungen zwischen den einzelnen Ebenen herstellen – wie improvisierte Katzenstiegen, nur dauerhaft, und eben für Menschen. Die gestapelten Boxen seien wie ein Riff am Meeresgrund, die Falten entsprächen dem Seetang, und die üppig gedeihenden Pflanzen in den Trögen vergleicht Hirata mit dem Fischlaich. Ein Modell für karamari-shiro, wenn auch nur vorerst als Privathaus.

Art Museum & Library

Einige Monate vor Tree-ness, im Juni 2017 wurde ein weiteres bemerkenswertes Projekt von Hirata fertiggestellt: Art Museum & Library in Ota. Die Stadt Ota, Präfektur Gunma, liegt etwa 100 km nordwestlich von Tokio. Ihr Entstehen verdankt sie der Flugzeugindustrie, die hier seit 1917 ansässig ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der daraus hervorgegangene, in mehreren Felder tätige Mischkonzern von den Alliierten zerschlagen, bildete sich jedoch als »Fuji Heavy Industries« neu, die jetzt v. a. im zivilen Bereich tätig sind. Nach der Automarke, die hier 1957 zum ersten Mal vom Band lief, heißt das Unternehmen seit jüngstem Subaru Corporation.

Ota ist ein Industrie- und Arbeiterort, der erst 1948 zur Stadt wurde und, durch Eingemeindungen der ländlichen Umgebung 2017 deutlich an Fläche gewonnen hat. Mehr als 220 000 Personen leben hier, Tendenz – wie für Japan typisch – sinkend. Der Bahnhof mit seinen auf mächtigen Betonviadukten durch die Stadt geführten Gleistrassen wirkt verlassen, ja ausgestorben. Der gleiche Eindruck, sobald man versucht, den Stadtkern zu finden: Brachflächen, Parkhäuser und Billigshops in überdimensionierten baulichen Hüllen aus vielleicht besseren Zeiten. Immerhin, das Asia Halal Restaurant beweist, dass hier, für Japan eher untypisch, Menschen unterschiedlicher Nationalitäten und Kulturen leben.

Die Verantwortlichen der Stadt entwickelten die Idee eines Ota Station North Entrance Center for Culture and Exchange, wie der etwas sperrige Arbeitstitel zunächst hieß. Menschen zusammenzubringen, das war das Ziel. Für die lokale Gemeinschaft etwas schaffen, nicht ein weiteres Ausstellungshaus, das sich primär an eine mobile auswärtige Klientel richtet, sondern Bibliothek und Kunstmuseum, waren als Programm vorgesehen. Akihisa Hirata erhielt den Auftrag. Insgesamt fünf Workshops mit den Verantwortlichen und der Bevölkerung wurden von dem Architekten im Laufe des Entwurfsprozesses organisiert. Ein Resultat des partizipatorischen Verfahrens: Museum und Bibliothek sind nicht getrennt organisiert, sondern verzahnt. Die Galerieräume bilden keinen separaten Gebäudeteil, sondern befinden sich auf drei Ebenen an unterschiedlichen Stellen im Haus.

Kern der Struktur bilden fünf raumhaltige Betonvolumina, teils aus massiven Wänden gebildet, teils als Stützenkonstruktion. Die Räume dienen als Galeriebereiche, als Nebenräume und Auditorium; wo sie sich in Stützen auflösen, verschmelzen sie mit den Bibliotheksräumen. Das führt dazu, dass das Innere spannungsvoll und vielgestaltig ist, obwohl eigentlich relativ simpel organisiert: Fünf betonierte Türme werden mit einer Stahlstruktur umgeben und dadurch zu einem Volumen zusammengefasst. Die sich anlagernde Stahlstruktur umfasst sämtliche Zirkulationsflächen, also Treppen und Rampen. Flankiert von Bücherregalen auf der einen und Verglasungen auf der anderen Seite schraubt man sich sukzessive um die Kerne herum in die Höhe. Und dann kann man das Innere verlassen und seinen Weg außen fortsetzen, denn die Verdachungen der die Kernvolumina umspielenden Stahlstruktur sind holzbeplankt, mit Geländern versehen und fungieren als spiralförmig angelegte Wege, die es erlauben, vom Café neben dem Eingang des Gebäudes bis zur Spitze des Gebäudes zu gehen. Oben wechseln sich Sitzplattformen mit baumbestandenen Rasenflächen über den betonierten Gebäudekernen ab. Genügend Erde und Substrat sollen dafür sorgen, dass man im heißen sommerlichen Klima in Zukunft tatsächlich unter Bäumen im Schatten sitzen kann. Bereits jetzt wird das Projekt von der Bevölkerung gut angenommen. Ota Art Museum & Library sei seine Antwort auf die Sendai Mediathek, sagt Akihisa Hirata. Und es ist zugleich ein überzeugender Beweis dafür, was karamari-shiro bei einem öffentlichen Gebäude bedeuten kann.db, Di., 2018.06.05

05. Juni 2018 Hubertus Adam

Menschlicher Massstab

(SUBTITLE) Der Architekt Togo Murano (1891-1984) und die Architektur des 20. Jahrhunderts in Japan

Im Allgemeinen gilt Kenzo Tange als die überragende Architektenpersönlichkeit des 20. Jahrhunderts in Japan. Doch es gab auch Alternativen zu seiner strukturell geprägten Architektur der Moderne: Togo Murano (1891–1984) war dabei einer der wichtigsten Gegenspieler. Sein überreiches, vielgestaltiges und heterogenes Werk harrte im Ausland bisher noch der Entdeckung. Unser Korrespondent und Autor, Hubertus Adam, hat für die db ein Stück Pionierarbeit geleistet.

Togo Murano war einer der meist beschäftigten und auch prägendsten Architektenpersönlichkeiten der japanischen Architektur des 20. Jahrhunderts; und dennoch ist er außerhalb des Landes nahezu unbekannt. 1891 in der Präfektur Saga geboren, studierte er an der Waseda University in Tokyo, die bis heute eine künstlerische und weniger technisch orientierte Architekturausbildung verfolgt. Anschließend arbeitete mehr als zehn Jahre für den Architekten Setsu Watanabe, bevor er sich 1929 in Osaka selbstständig machte. Bis zu seinem Tod im Alter von 93 Jahren blieb Murano beruflich aktiv; die Liste seiner während mehr als eines halben Jahrhunderts realisierten Projekte umfasst mehr als 300 Positionen: Büro- und Verwaltungsbauten, Stadthallen, Warenhäuser, Hotels, Theater, Universitätsgebäude, aber auch Teehäuser, Kirchen, Museen. Muranos Tätigkeit begann in der Zeit, als junge japanische Architekten den International Style, also die westliche Moderne, für sich entdeckten. Sein Schaffen setzte sich fort, als das Land nach dem Desaster des Zweiten Weltkriegs, den Zerstörungen durch Bombardements und den Atombombenabwürfen über Hiroshima und Nagasaki wiederaufgebaut wurde und dabei eine radikale Modernisierung erfuhr. Und es dauerte bis in die Ära der Postmoderne an, die sich in Japan exzentrischer und bizarrer zeigte als anderswo.

Distanz zu den Netzwerken in Tokio

1996 übergaben die Erben den Nachlass Muranos, der mehr als 50 000 Zeichnungen umfasst, an das Kyoto Institute of Technology. Die Inventarisierung ist noch nicht vollständig abgeschlossen; eine Ausstellung 2015/16 in Kyoto, die leider bislang noch nicht in Europa gezeigt werden konnte, gab immerhin einen ersten Einblick in den reichhaltigen Bestand an Archivalien; in fortlaufender Folge werden überdies die Zeichnungen publiziert.

Die geringe Aufmerksamkeit, die Murano jenseits von Japan zuteil wurde, hat verschiedene Gründe. Sein Werk ist vielgestaltig und lässt sich nicht leicht kategorisieren. Das hat einerseits mit den mehr als fünf Jahrzehnten an beruflicher Tätigkeit zu tun, es findet seine Begründung aber auch in der Tatsache, dass Murano keinen architektonischen Dogmata anhing und zur gleichen Zeit zu formal unterschiedlichen Lösungen fand. Zudem etablierte er sich als Architekt in der Kansai Area, also in der Region um Kyoto und Osaka, und nicht in Tokio, das auch seinerzeit schon das Zentrum des architektonischen Diskurses darstellte. Damit begab er sich bewusst in Distanz zu dem tonangebenden Netzwerk von Architekten, die bis heute das Bild des Bauens in Japan nach dem Zweiten Weltkrieg bestimmen: Kunio Maekawa, v. a. aber Kenzo Tange und die Metabolisten. Maekawa hatte bei dem einstigen Wright-Mitarbeiter Antonin Raymond in Tokyo und bei Le Corbusier in Paris gearbeitet und war selbst wiederum Lehrer für Tange, der 1937-41 in seinem Büro angestellt war. Über Maekawa vernetzte sich Tange international, nahm wie dieser an den CIAM-Konferenzen teil und etablierte sich spätestens mit der prominent besetzten »World Design Conference« in Tokio 1960 – während der das metabolistische Manifest veröffentlicht wurde – in der Außenwahrnehmung als der wichtigste Architekt Japans. Die 60er Jahre können als das metabolistische Jahrzehnt angesehen werden: In sie fallen die Hauptwerke ihrer Protagonisten, so die Sportstätten für die Olympischen Spiele 1964 von Tange. Den Abschluss der Dekade markierte die Weltausstellung in Osaka 1970. Der Metabolismus hatte seinen Zenit überschritten, gegenüber den Visionen der Zeit um 1960 wirkten die Bauten auf dem Ausstellungsgelände eher enttäuschend; die ganze Expo sei, wie Arata Isozaki rückblickend vermerkte, von Technokraten geprägt gewesen. Letztlich ereignete sich um 1970 ein gesellschaftlicher und ökonomischer Wandel, der in Japan wie im Westen dazu führte, dass die Nachkriegsmoderne an Verbindlichkeit verlor. Die Studentenunruhen von 1968, die Ölkrise und der Bericht des Club of Rome über »Die Grenzen des Wachstums« entzogen überspannten, großmaßstäblichen Planungen die Grundlage.

Es ist aufschlussreich, Muranos Werk vor dem Hintergrund dieser Folie zu sehen. Waren Frank Llyod Wright und Le Corbusier die prägendsten ausländischen Architekten für das Japan der 30er Jahre, so ist der Bau, den Murano im Bericht über seine Europareise 1930 besonders hervorhebt, Ragnar Östbergs Stockholmer Stadthaus. Dass Murano in seinem ersten realisierten Projekt, dem Geschäftsgebäude für die Tokioter Niederlassung des Kimono-Unternehmens Morigo Shoten, Ziegel als Fassadenmaterial verwendet, mag ein Reflex dieser Faszination gewesen sein; auch Watanabe, der sich selbst an der amerikanischen Beaux-Arts-Architektur orientierte, hatte in seinen Gebäuden dieses für Japan untypische Baumaterial verwendet. Murano übernahm das Stahlbetonskelett des Vorgängerbaus und versah dieses mit einer neuen Fassadenhülle aus salzglasierten Klinker in einem dunklen braun-grauen Farbton. Die fast fassadenbündig eingelassenen Fenster mit ihrem klaren Raster unterstreichen den beinahe textilen Charakter der schmucklosen Außenhaut, der durch die ganz leicht gerundeten Ecken noch verstärkt wird. Subtil zeigt sich auch die Differenzierung der Erdgeschosszone, in der Granit als Laibungsmaterial zum Einsatz kommt. Es sei ein »sehr anständiges« Gebäude vermerkte Bruno Taut in seinem Reisetagebuch, als er im September 1933 durch Tokio streifte.

Elegant geschwungene Ziegelsteinflächen bestimmen auch die Ube Public Hall (1937), einen Veranstaltungsbau, den der im Bereich Kohle, Stahl- und Zementproduktion sowie Chemie tätige, ortsansässige Mischkonzern zur Erinnerung an seinen verstorbenen Gründer der Stadt schenkte. Murano knüpfte an eine stromlinienförmige Moderne an, wie sie in Europa entstanden war; deutlich wird, dass er sich dabei nicht an radikal-funktionalistischen Vorbildern orientierte, sondern eher an Spielarten des Neuen Bauens, wie sie in Skandinavien oder den Niederlanden zu finden waren.

Murano beteiligte sich zwar nicht – wie Maekawa oder Tange – an architektonischen Planungen für die »Große Ostasiatische Wohlstandssphäre«, also die nationalistische Vision eines japanisch dominierten Herrschaftsgebiet im Pazifikraum, die mit der Annektion der Mandschurei 1931 zum realpolitischen Ziel geworden war. Aber insbesondere der Architekt und Architekturhistoriker Terunobu Fujimori hat auf die Faszination für die Ideologie des Nationalsozialismus hingewiesen, mit der Murano allerdings unter seinen Berufskollegen keinen Einzelfall darstellte. Die meisten seiner in den Kriegsjahren projektierten Bauten, darunter viele für die Rüstungsindustrie, blieben unrealisiert.

1948 war Murano Jurymitglied im ersten öffentlichen Architektenwettbewerb nach dem Krieg. Es ging um den Neubau der katholischen Kirche in Hiroshima. Ein erster Preis wurde nicht vergeben, Tange erhielt einen der beiden zweiten, Maekawa einen der vier dritten Preise. Doch die Gemeinde vermisste den christlichen Charakter der ausgewählten Wettbewerbsbeiträge, und daher wechselte Murano die Seiten und schenkte der Gemeinde einen Entwurf, der dann bis 1954 auch umgesetzt wurde. Die Weltfriedenskirche zeigt ein sichtbares Betonskelett – ein Thema, das der Architekt in den kommenden Jahren immer wieder aufgreifen sollte, etwa bei der Bibliothek der Kansai University Osaka oder dem Rathaus von Yokohama (beide 1959). Für die Ausfachung ließ Murano Backsteine anfertigen, denen Asche der zerstörten Stadt beigemischt wurde. Schon durch das Baumaterial bewahrt die Kirche die Erinnerung, durch das Vorspringen von einzelnen Steinen wird die raue Fassade zusätzlich lebendig. Ungewöhnlich sind die Fensteröffnungen, deren Gestalt an die Formen spätromanischer Fenster im Rheinland erinnert. Das ist vielleicht kein Zufall, wurde die Kathedrale samt ihrer Ausstattung doch durch Spenden finanziert. Insbesondere deutsche Städte und Kirchengemeinden beteiligten sich, die Bronzeportale von Ewald Mataré wurden beispielsweise von der Stadt Düsseldorf gestiftet. Initiator und unermüdlicher Kämpfer für das Projekt war der aus Deutschland stammende Generalvikar der Diözese Hiroshima, Hugo Enomiya-Lassalle. Der Jesuit und Zen-Meister hatte den Atombombenabwurf in der Stadt überlebt und setzte sich für den buddhistisch-christlichen Dialog ein. In Murano, der sich nachweislich für die christliche Morallehre ebenso interessierte wie für die Analysen des Kapitalismus von Karl Marx, hatte er einen kongenialen Partner gefunden.

Diskurs um die Tradition

Seit der Öffnung Japans in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die zu einer abrupten Modernisierung des Landes unter Hinzuziehung von Beratern aus dem Westen geführt hat, war stets die Frage verhandelt worden, inwieweit die Architektur sich an westlichen Vorbildern oder an japanischen Traditionen orientieren solle. Prestigeträchtige Bauten des ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhunderts entstanden zumeist im Eklektizismus der Neo-Baustile, wie man sie in Europa kannte, bis sich hier ebenfalls eine Art von Reformarchitektur etablieren konnte. Der zunehmende Nationalismus nach der verhältnismäßig liberalen Taisho-Ära (1912-26) warf aber auch in der Architektur die Frage nach dem Anknüpfen an die Tradition auf. Dies führte zur Konstruktion eines neuen und synthetischen nationalen Stils, bei dem zeitgenössische Bauten durch der Tradition entlehnte Elemente, insbesondere Dächer, gleichsam japonisiert wurden. Gegen diesen sogenannten Kaiserkronenstil (teikan-yoshiki) opponierte eine junge Architektengeneration. Als Maekawa 1931 im Wettbewerb um das Imperial Museum in Tokio dem Konkurrenten Jim Watanabe, dessen Entwurf eines der Hauptwerke des Kaiserkronenstils darstellt, unterlag, provozierte das eine heftige Debatte. Sechs Jahre später, 1937, hatten sich die Gewichte verschoben: Der japanische Pavillon stammte von Junzo Sakakura, der zuvor bei Le Corbusier gearbeitet hatte, und war, wie Reyner Banham dargestellt hat, in den Details puristischer ausgebildet als die Bauten Mies van der Rohes. Schützenhilfe hatten die Modernisten dabei von Bruno Taut erhalten, der durch seine auch in nationalistischen Kreisen rezipierten Elogen auf die kaiserliche Villa Katsura eine Legitimierung der modernen Architektur bewirkt hatte.

Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bedeutete einen zweiten radikalen Modernisierungsschub im Zuge des Wiederaufbaus des kriegszerstörten Landes. Und wieder stellte sich die Frage nach der Anknüpfung an die Tradition. In Intellektuellenkreisen wurde über die Vorbildlichkeit zweier früher japanischer Kulturen gestritten, der eher populär-volkstümlichen verstandenen Jomon-Kultur (10 000 bis 300 v. Chr.) und der darauffolgenden Yayoi-Kultur (300 v. bis 300 n. Chr.) mit ihrer verfeinerten und elitären Ästhetik. Als Ferment brachte die polarisierende Jomon-Yayoi-Debatte auch den Architekturdiskurs zum Gären und bewirkte, dass die verfeinerte filigrane Architektur, für welche paradigmatisch das Museum of Modern Art von Sakakura in Kamakura (1951) stehen mag, einer schwereren und gröberen wich. Bauten im Stil des Betonbrutalismus prägten den Wiederaufbau und kulminierten schließlich mit den Sportstätten von Tange für die Olympischen Spiele in Tokio 1964.

Einen ganz eigenen Umgang mit der Tradition zeigte Murano beim unlängst abgerissenen neuen Kabuki-Theater in Osaka (1958). Die Fassade des im Innern eher zurückhaltend ausgestalteten Bauwerks versah er mit vier Galerien aus geschwungenen Giebeln (kara-hafu) und setzte auf deren Spitze jeweils ein dekoratives Element, das an Haarschleifen von Kindern erinnerte. Das Gesamtvolumen wurde von einem Dach mit geschwungenen Dreiecksgiebeln (chiodori-hafu) überfangen. Gewiss hatten sich die Auftraggeber eine Orientierung an traditioneller Architektur gewünscht, doch was Murano schließlich schuf, war eine fast ins Surreale getriebene Kombination traditioneller Motive. Und zudem natürlich auch eine Kritik an den Vertretern der modernen Architektur, die sich Bruno Tauts Credo von der »guten« Architektur der Villa Katsura und dem »Kitsch« der überbordenden Bauten von Nikko zueigen gemacht hatten.

Organische Formen

Provozierend wie das Kabuki-Theater wirkte das 1963, also ein Jahr vor Tanges Olympiabauten, fertiggestellte Nippon Life Insurance Building. Es steht an einem prominenten innerstädtischen Bauplatz unweit von Kaiserpalast und Tokio Station und hatte zur Zeit seiner Entstehung noch das wenige Jahre später abgerissene Imperial Hotel von Frank Lloyd Wright als Gegenüber. Murano versah das Volumen mit einer durch Hohlkehlen und Vorsprünge sowie Fensterpfeiler und Kupferelemente belebten Fassade aus leicht bossiertem rosa-beigem Granit. Es ging dem Architekten hier wie an anderen Bauten nicht um die Kongruenz von Innen und Außen; die Fassade gibt dem Gebäude ein unverkennbares Gesicht, schweigt aber über Konstruktion und Nutzen des Gebäudes. Umso überraschender ist es, dass in die Stahlbetonkonstruktion auch ein Theater eingelagert ist. Der organisch geformte Zuschauerraum ist mit Mosaiken sowie Perlmutt-Muscheln ausgekleidet und entführt die Besucher nachgerade in eine Unterwasser-Zauberwelt. Nicht völlig zu Unrecht sehen manche Rezensenten im Nippon Life Building einen Vorboten der Postmoderne.

Im Spätwerk Muranos sollte sich das freie Spiel organischer Formen noch verstärken. Die Kirche in Takarazuka (1966) besitzt einen dreieckigen Grundriss, wird aber von einem wulstförmig auskragenden Dach überfangen, das in einer großen dynamischen Geste Kirschenschiff und Turm zusammenbindet. Die Lutherische Schule für Theologie (1969) im Westen der Metropole Tokio ist ein vielgliedriges, asymmetrisches Ensemble aus Wandscheiben und skulptural ausgebildeten Körpern. Heller Spritzputz vereinheitlicht die Baugruppe. Der über kleeblattförmigem Grundriss errichtete dreigliedrige Pavillon bei Hakone (1973) scheint – wie viele Bauten Muranos – der Erde zu entwachsen und besitzt mit seinen Strohdächern einen Charakter, der zwischen Naturhaftigkeit und Archaik oszilliert. Eines seiner letzten Werke war das Tanimura Art Museum bei Itoigawa. Auch wenn die umgebenden Wandelgänge des Gartens an japanische Architektur erinnern: Das Museum selbst ist eine plastische frei geformte Komposition, die jegliche Referenzen überwunden hat. Im Innern entstanden höhlenartige Räume, die speziell auf die buddhistischen Plastiken des Künstlers Seiko Sawada abgestimmt wurden.

Mit der Belebung der Fassaden, der reichhaltigen Materialpalette und der organischen Formen reiht sich Murano in eine Tradition skulpturaler Architektur in Japan ein, zu der auch Architekten wie Seiichi Shirai oder Kenji Imai zählen. Tenurobu Fujimori hat darauf hingewiesen, dass Murano mit seinem Werk als der eigentliche Gegenspieler Tanges anzusehen ist. Murano interessierte sich mehr für die Erscheinung des Gebäudes als für seine Struktur. Schon 1919 hatte er in einem Essay eine Architektur jenseits des Stils propagiert. Beeinflusst vom Vitalismus des zu dieser Zeit in Japan stark rezipierten Henri Bergson zielte er auf eine Architektur, die auf die Dynamik des Lebens Bezug nimmt. Körperhaft wird sie zu einem lebendigen Gegenüber; der menschliche Maßstab bleibt gewahrt.

Große Visionen blieben ihm ebenso fremd wie missverstandener Traditionalismus. Zweifelsohne war er mehr Künstlerarchitekt als an Fragen der Struktur interessiert. In einem Vortrag konstatierte Philip Johnson schon 1960, die Moderne habe eines der wesentlichen Themen der Architektur, nämlich jenes der Fassade, sträflich missachtet. Für Murano war das Äußere eines Gebäudes wichtig, da dieses zuerst in das Blickfeld des Menschen gerät. So nahm er in der Tat Themen vorweg, die in der Postmoderne wieder an Bedeutung gewannen.db, Di., 2018.06.05

05. Juni 2018 Hubertus Adam